لقاءات

الشيخ أسامة العتابي: بعليٍّ تم حفظ شهادة الإسلام العالمية (1)

نسرين نجم ..

في شخصه وسلوكه (ع) نجد آيات الحكمة والمعرفة والإيمان، وكل جانب من جوانب حياته زاخرًا بالعبر والدروس، فهو مدرسة إنسانية عظيمة الشأن، إنه علي بن ابي طالب عليه السلام، ولد بمكة قبل عشر سنين من البعثة النبوية الشريفة، وفي ذكرى ولادته الميمونة المباركة أجرينا هذا الحوار مع الأستاذ الحوزوي والأكاديمي والباحث في الفكر الإسلامي المعاصر سماحة الشيخ أسامة العتابي:

* علي القرآن الناطق:

مهما تحدثنا وكتبنا عن خصائص شخصية أمير المؤمنين علي (ع) يظل القلم عاجزًا عن التعبير والفكر محتارًا في وصف ما عرفه وقرأه عن إمام البلاغة (ع)، والجميل بأنه كلما غصنا في بحر علومه ومعارفه نبقى ظمأى لينابيع حكمته، عن خصائص شخصية يعسوب الدين يحدثنا سماحة الشيخ أسامة العتابي: "بداية نُبارك لكم ولادة إمام المتقين، ويعسوب الدين، ذاك هو عليٌ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) تلك الولادة التي لابد أن تُحيى فيها نفوسنا، فإن مسؤوليّتنا أن ننتمي إليه بصدق، لا أن نهتف باسمه فقط، فنحن عندما نلتقي بذكرى ولادة الإمام عليّ (عليه السلام)، فإنّنا نلتقي بالإسلام كلّه، لأنَّ الإسلام تجسّد في عليّ فكرًا وعلمًا، ولأنّه عاش الإسلام من خلال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في كلّ مفرداته، ولا نجد هُناك صحابيًّا عاش مع الرسول الأكرم منذ طفولته الأولى وهو في السنة الثّانية من عمره، يضمّه إليه، ويكنفه في فراشه، ويمضغ اللّقمة ويلقمه إيّاها، ويلقي إليه في كلّ يوم خلقًا من أخلاقه، وكان يتبعه اتّباع الفصيل إثر أمّه، فانطبعت كلّ شخصيّته الروحيّة بشخصيّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فصار نفسه، فهنيئًا لكم ولادة نفس رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله بيته الطيبن الطاهرين).

في رحاب الولادة، في رحاب النور، في رحاب شهر الله الأعظم، نعيش ولادة شخصية، لامثيل لها بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؛ لكونها تجمع كُل الصفات الشخصية للعباقرة والفنانين والأبطال، إنها شخصية روحانية أعمق من روحانية البراهمه، إنها شخصية ذات فروسية تتجاوز فروسية الإغريق، ذات رشاقة بلاغية أعجزت الأدباء، ودّقة فكرية تصاغرت عند عتبتها الفلاسفة، إنه [عليٌ بن أبي طالب] صلوات الله عليه.. فكل كتابة أو حوار يكون بحبر القلب تُضعف القلب، إلاّ الكتابة والحوار والحديث عن عليٍّ فهي تُغذيه، فهو معنى أساسي من مقوّمات الروح، وتطّلعٌ إبداعي لكُل روح تجاهد في تثبيت أسُسها في تربة التألق، فهو للمَعنى مَحراب، وللجهل حِراب، وبين يديه تتحول الإنسانية إلى مهرجان بعدما كانت ترابًا. هناك مَن إذا ذكرت اسمه، شعرت بنفسك تدخل في كهوف التاريخ لتبحث عنه، لتحمل شمعةً هنا وهناك، حتى تستطيع أن تعرفه وتتعرّف فكره وحياته. وهناك مَن إذا ذكرته، شعرت بأنّ اسمه يتجاوز الزمن، ويحلّق في الآفاق الواسعة التي تطلّ بك على المطلق، ويطوف بك في كلّ موقع من مواقع الحياة، حتى إنّك تفتش عن شيء لم يتحدّث عنه تصريحًا أو إيحاءً أو إيماءً، فلا تجد هُناك شيئًا من ذلك. وعندما تدخل عقله، فإنك ترى العقل الذي كله شروق، خلافًا لكثير من العقول التي إذا دخلتها، فقد تحتاج إلى كثير من العناء لتتلمّس [ملامحها]... هناك أشخاص إذا ذكرتهم، تشعر بأنهم ينطلقون بك في التّجريد، حتى لتحسّ في نفسك معهم بأنّك تبتعد عن الحياة.. وهناك أناس إذا ذكرتهم، شعرت بأنهم إذا أمسكوا المجرّد بفكرهم، أعطوه حركيّته وأنزلوه إلى الواقع. ذلك هو عليّ (عليه السلام)، الذي إذا حاصره التاريخ ليبحث عن بعض الحواجز التي كانت تنتصب أمامه، وعن الدوائر التي أُريد له أن يُحاط بها، وعن الآفاق الصّغيرة التي حُشَر اسمه فيها، وعن العصبيّات التي أُريد له أن يُكتب في عنوانها، فإنك لن ترى عليًّا في كلّ ذلك. لأنّ عليًّا (عليه السلام) هو الإنسان الذي عاش حياته كلها مع الله تعالى، لا صوفيّةً تختزن المشاعر، ولكن انفتاحًا يجعلك تعيش مع عباد الله لتحسّس آلامهم ومشاكلهم، ولتبدع لهم من خلال الله في عقولهم عقلًا، ولتُبدع لهم من خلال وحي الله في فكرهم فكراً، وهو الذي عاش كل قلبه مع الله. ولذلك، كان يعيش مع الناس بقلبه الذي يشعر وهو في قمّة السلطة: "لعلّ بالحجاز أو باليمامة مَن لا طمع له بالقرص".

عن أي شخصيّة نتحدّث، فقد حار الجميع بشخصيته، فهم يتقاتلون على السُلطة ويذبح بعضهم بعضًّا، بينما هو يقارنها بشسع نعله المقطوعة، نعم ذاك هو المقاتل الـمُرعب الذي يخاف منه الأعداء، إلاّ أنه يخشى الله في نملة، ذاك الذي لا يشعر بالسّهم حينما يخرج من فخذه في الصّلاة، إلاّ أنه يسمع صوت الـمُحتاج فيتصدّق بخاتمه قربة لوجه الله.. عن أي شخصيّة نتحدّث، وقد حُجب دوره في بناء الحضارة، منذ إلغاء البسملة من القرآن وأبعادها - على بعض الآراء كونها ليّست آية من القرآن -؛ لأن عليًّا هو الباء في تكوينها ومفتتح عقلانيتها وتعقّلها.. إلاّ أنها تبقى [ أي البسملة ] أعظم آية في كتاب الله تعالى على حدّ قول مولانا الإمام الصادق (عليه السلام)، وأنها شرط صحة سلامة القرب من الإنسان مثلما هي شرطٌ في صحة عبادة الإلة .

عن أي شخصيّة نتحدّث وهو تلك النقطة التي في [باء] البَسملة، والتي توضّح أنّه أول من سمع القرآن، وأول من كتب تفسيرًا له، وأول شهيد في مِحراب صلاة القرآن، وقد قضى نَحبه في شهر القرآن، وفي ليلة القرآن. عن أي شخصية نتحدث وحياة كانت كلها جهادًا في سبيل الله، لا توجد مرحلة كان فيها علي بن أبي طالب عاطلًا أو ساكنًا أو مستريحًا أو يتخذ موقف المتفرج من الباطل، علي كان جسد الجهاد وروح الجهاد، فبه تم حفظ الإسلام كشهادة لفظية، وبه تم حفظ الإسلام كشهادة معنوية وفكرية ومعرفية، وبه تم حفظ شهادة الإسلام العالمية، فكان (عليه السلام) هو روح الشهادة وفكر الشهيد، وكان هو فكر الإمام وروح الإمامة، وبولادته ولد نور الهَداية ومنبع الإمامة.

أليس الفردوس هو أسمى ما يصل إليه الخيال من الراحة والاسترخاء، فكيف يتحول ضريحُ علي بن أبي طالب إلى أسمى من الفردوس، فهو أسمى من الخيال، فملايين الناس من كل بلاد الأرض تتجه صوب ضريح علي لتُحي ولادته، إلى تلك البقعة الصغيرة في بلدٍ صغير، يطوفون في مدينة يصافح هواؤها ضريح علي، وتُخيّم شمسها فوق ضريح علي، لأنه لا يخيم فوق ضريحه الظلام، أيّ رجلٍ هذا الذي ضريحه أسمى من الخيال، والشمس تقف فوقه كخيمة متواضعة.. شخص تراب مَضجعة هو [وادي السلام] فأيّ سلامٍ هو مَعناه، أيّ سلامٍ هو مبلغ رسالته ووصاياه؟! إذا كان تراب مرقده مثوى للنفوس، فإي مرقد للمَعنى ثوى في نفس علي وروحه؟!"

ولأمير المؤمنين سلام الله عليه وانطلاقًا من هذا الكلام لسماحته مكانة عظيمة الشأن عند رب العالمين وذلك يتجلى من مكان ولادته: "إن ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) داخِل الكعبة، هي الحدث الذي بقي يرسم حَركات علي، ومواقف علي، وكِلمات علي (صلوات الله عليه)، فكانت سيرته عبارة عن قِبْلة لا تعرف الانحراف، فولدت الكعبة التي هي رمز للدين، عليًا الذي هو رمز للإنسان. فكانت ولادته ولادة الهوية والموقف والهدف.. وليست ولادة علي في الكعبة سوى ولادة الكعبة لعلي؛ كيّ تسترد تعاليها وقيمتها الرمزية لرسالة التوحيد؛ ولاستنهاض الإنسان من رماد السلطة ومن قمامة الانكباب على الشهوات. إذا التقينا بعليّ (عليه السلام)، فإنّنا نقرأ في تأريخه أنه فتح عينيه أوّل ما فتحهما على الحياة في الكعبة، فقد ولدته أمّه في قلب الكعبة، وتوحي هذه الولادة التي تهيّأت ضمن ظروف أراد الله لها أن تعطي الفكرة والإيحاء في مستقبل هذا الوليد، إنّه الإنسان الذي احتضنه بيت الله، الذي أراد الله له أن يكون البيت الطاهر الذي يعطي الطهر للناس كلّهم عندما يتعبّدون فيه وعندما يطوفون حوله..

ولادة علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الكعبة لأنه قرآنٌ في مسيرته، وهو قرآنٌ في صفاته، وهو قرآنٌ في تجدّده والتأمل فيه، عليٌ هو قرآنٌ للقرآن، والقرآن هو عليٌ لعلي، لأن القرآن مع علي، وعليٌ مع القرآن، وبدون علي تكون رسالة الإسلام ناقصة، فإذا كان الإسلام هو أسمى رسالة، ومحمدٌ (صلّى الله عليه وآله) أكرم نبي، فإين هو الإنسان الـمُسلم الذي يُمكن أن نقول هو ثمرة الإسلام المحمّدي الأصيل، وما نفعُ الرسالة إذا لم تكن تملك نموذجًا مصداقيًّا لنجاحها بعد رحيل النبي الأكرم، حينها سَيكون الوحي مُجرّد نظرية بلا تطبيق، وهنا يبرز دور علي بن أبي طالب (عليه السلام) النموذج الحي لنجاح الرسالة، والتطبيق العملي لها، الدّال على قيمتها، وهذا هو معنى [اليّوم أكملتُ لكم دينكم] فبعلي تمت رسالة الإسلام، لكونه هو المصداق العملي للرسالة، وهو النموذج الاختباري الميداني لقيمها وأهدافها. فولادة علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) تُمثّل [الهويّة] و[الأصل] و[الحضور] فبدون علي يكون القرآن مَجموعة حروف مصفوفة في كتاب، لم يتفق أحدٌ بماذا هو معجزة، هل بنحوه وبلاغته، أم في فكره وفلسفته، أم في غَيبه وطَبيعته، أم في علمه وتجربته... الخ ؟! فهو جزءٌ داخلي من القرآن، حيث الواقع الحي جزءٌ من حقيقة كل رسالة، لذا جاء الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله): قوله "إن القرآن أربعةُ أرباع، فربعٌ فينا أهل البيت خاصة، وربعٌ في أعدائنا، وربعٌ حلالٌ وحرامٌ، وربعٌ فرائضُ وأحكامٌ، وإن الله أنزل في علي كرائم القرآن". فبدون علي لا يوجد هناك اتفاق على قراءة القرآن، لا في النحو ولا في القراءة، وبدون علي لا يوجد اتفاق في قراءة القرآن لا في معناه ولا في تفسيره، فضلًا عن تطبيقه، فكيف يكون الاتفاق حينما يتم نفي النموذج الأول من التطبيق، والفهم الأعمق من المعنى، والأصل الأول من اللغة، حينها ينفى السماع الأول، والشارح الأول، والمدافع الأول، والشهيد القرآني الأول، فمن حُذف أوله لم يُفهم وسطه وآخره، ومن حُذف أوله ضاع مبتدأه بخبره.. وهذا هو الذي يفسّر سهولة دخول الإسرائيليات والأخبار الضعيفة في عملية تفسير القرآن الكريم. وهذا هو معنى لامعقولية للنص القرآني بدون علي بن أبي طالب، وهذا هو معنى توازي فكرة الإمامة بكون القرآن إمامًا صامتًا وعلي إمامًا ناطقًا، وبالتالي فإن نكران الإمامة هو بالفعل هدمٌ للنبوة لأنها مكمّلةٌ لها. لأن النص القرآني دون علي سوف يكون كتابًا عاديًّا في البنيّة اللغوية، وسوف يكون نص بركة، أو نص فذلكة بلاغية، أو إكراهات فلسفية وفقهية طائفية أو بحوث طبيعية، بمَعنى أن القرآن سيغدو [بدون علي] نصًّا فاقدًا للدلالة فلا يبقى أيّ جامع بين الفرق الإسلامية سِوى لفظ لا إله إلا الله [حسب ما يقوله العلامّة الطباطبائي في مقدمة كتابه الميزان] حيثُ يزداد منطق التكفير وشق جسد الأمة وذهنيتها.. إلا أن كل تلك الصعوبات والإشكالات تزول لو قَبلِنا بعلي بن أي طالب وأولاده هم الامتداد الطبيعي لدلالة النبوة ."

الإمام علي (ع) يُعرف عنه بأنه باب الحكمة، وبقراءة سريعة للحكم التي أطلقها (ع) نحصل على المشهد التالي الذي يقدمه لنا الشيخ العتابي: "لعلَّ قيمة التراث الّذي تركه لنا عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في كلّ خطبه وكتبه وكلماته، أنّه كان يستهدف علاج الحياة في كلِّ مفاصلها المتعلِّقة بالخالق وبالإنسان، وبالدّنيا والآخرة، ولذلك، لم يكن (عليه السلام) يطلق الفكرة بشكل تجريديّ، وإنما يحرِّكها في عقل الإنسان، ليفتح له الآفاق الواسعة التي تنمِّي الفكرة، ثم يدفع بالفكرة إلى مشاعره، لتكون شعوراً يتحسّسه، ثم ينطلق إلى واقع الحياة، ليوجّهه إلى تطبيق هذه الفكرة عمليًّا وفي تطلّعاته الرّوحيَّة. حكم علي، تمثِّل الفكر، والوعي، والإرشاد، والتطلّعات الرّوحيّة، واستيحاء الواقع الّذي عاشه الأنبياء من أجل حياة النّاس، حتى لا يكون تاريخ الأنبياء (عليهم السلام) مجرّد شخصيّات نتبارك بها، بل ليكونوا (عليهم السلام) في سيرتهم التي تجسِّد رسالتهم في وجدان الإنسان فكرًا وموعظةً وقدوةً وحياةً. ولعلَّ المشكلة التي عاشها الإمام (عليه السلام)، هي أنَّه عاش في مرحلة لم تميِّز بين الذّهب والحجر، فأدخله النّاس في عصبيّاتهم وخلافاتهم، وعطَّلوا مشروعه، وانطلقوا من بعده بين محبٍّ غالٍ ومبغضٍ قالٍ، حتّى إنّ كثيرًا من الّذين يوالونه، ويرون أحقيّته في الخلافة، لم يأخذوا بمشروعه الحضاريّ الّذي يمثّل الفكر والرّوح والموعظة والحياة المثلى.

ولو أردنا القيام بعمليَّة إحصائية في الواقع الإسلامي، وفي الواقع الشيعي بالذات، فإننا لا نجد أثرًا كبيراً لمشروع الإمام علي (عليه السلام) في حركة الإنسان في الحياة، حتى إننا لا نجد كتاب (نهج البلاغة)، ولو على مستوى دراسته، كقيمة أدبية وبلاغيّة، وإن كان هناك تناول لتراثه، فلا يتجاوز بعض الآثار الصغيرة التي قام بها بعض الباحثين، الذي يحلّلون بعض خطبه وكلماته، بل قد يُقدّم تراثه (عليه السلام) إلى جانب تراث من لا يقاس به، كمعاوية أو غيره. ونحن ــ كحوزة علمية ـ نتحمَّل مسؤوليَّة المشروع، لأنَّنا في كثير من تجاربنا لم نأخذ بنهج البلاغة كفكرة ودراسة، حتى بما يتعلّق بمسألة الخلافة ومفرداتها، ما جعل خطّ أهل البيت (عليهم السلام) الذي انطلق من أصالة الإسلام على المستوى الفكريّ والروحيّ والحضاريّ، يتحوّل إلى خطّ يعيش الجانب الذاتيّ لأهل البيت (عليهم السلام)، أكثر مما يعيش الجانب الفكريّ. ولهذا نجد هذا التحرّك اليوم موجود بالنسبة إلى المراكز العلمية والبحثية في النجف وكربلاء في فتح مؤسّسات خاصّة بدراسة نهج البلاغة كمؤسسة نهج البلاغة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، والتي اهتمت بدراسة هذا السفر التكويني الرائع في بلاغته وجواهره وحكمه وإرشاداته وخطبه ومواعظه ووصاياه، وكل ما فيه .

وربما نلاحظ أنَّ هذه العاطفة الولائيّة الرائعة، لا تحمل فكرًا حضاريًّا، ولذلك، فإن الكثير من الناس يخترعون أساليب التعبير عن العاطفة، أكثر مما يخترعون أساليب التعبير عن الفكرة والخطّ. ونحن نعرف أن أهل البيت (عليهم السلام) عملوا لمنهج الحياة، وليس لمرحلة معيّنة، وعملوا للرسالة، وليس لشخصياتهم، وإنْ كانت شخصياتهم تجسِّد الرسالة، وقد قالها علي (عليه السلام) مخاطبًا النّاس: "ليس أمري وأمركم واحدًا، إني أريدكم للّه، وأنتم تريدونني لأنفسكم"، فإذا أردنا للخطّ الإسلاميّ الأصيل لأهل البيت (عليهم السلام) أن يمتدّ في هذا العصر، فعلينا أن لا ندخل فيه ذهنيَّة التخلّف والخرافات، وأن لا نسمح للجهلة والمتخلّفين بأن يستغلّوا مشاعر النّاس وعواطفهم. نحن لا ننكر أهمّية الحماس والمشاعر الملتهبة، ولكن لابدَّ للعقل من أن يضبط هذه المشاعر ويستثمرها، لأنَّ العقل هو الّذي يمنح الإنسان التوازن في حركة شعوره وحماسه وعاطفته.

وفي رحاب الولادة الميّمونة لنستذكر هنا في حواركم المبارك بعض جوانب تلك الحكم التربوية الناصعة كقوله (عليه السلام) "فاتقوا اللّه، ولا تكونوا لنعمه عليكم أضدادًا". فهنا يتحدّث الإمام عليّ (عليه السلام) في هذه الفقرة، بأنّ علينا أن لا نتعامل مع ما أفاضه اللّه علينا من النعم، معاملة المضادّ لها والكافر بها، لأنّ النّعمة تستوجب الشّكر، والكفران ضدّ الشّكر، وشكرُ النعمة يكون بأن يوجّه الإنسان ما أنعم اللّه به عليه في طاعة الله ورضاه، والتّعامل معها بغير ذلك كفرانٌ بها.

ولعلَّ ذلك التّعبير يعالج مسألة النتائج، لأنَّه ليس هناك إنسان يعتبر النّعم التي أفاضها اللّه سبحانه وتعالى عليه شيئًا سلبيًّا، بل يقبل بها لأنَّها تسدُّ حاجته، وتحقّق طموحاته، ولكنّ طريقة حركة الإنسان في جحود نعم اللّه عليه ونسيانها، هي تمامًا كطريقة الإنسان مع عدوّه في جحوده للنّعمة عمليًّا، وإنْ كان يعترف بها واقعيًّا. وقد ورد في كلمات الإمام عليّ (عليه السلام) قوله: "لو لم يتوعّد اللّه على معصيته، لكان يجب أن لا يُعصى شكرًا لنعمه"، فكيف بالإنسان الّذي توعّده اللّه بالعقاب على المعصية، وهو يرى نعم اللّه تفيض عليه صباحًا ومساءً؟ كما أشار إليه الإمام زين العابدين (ع) في الدّعاء الّذي رواه عنه أبو حمزة الثمالي: "تتحبَّب إلينا بالنِّعم ونعارضك بالذّنوب، خيرك إلينا نازل، وشرّنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا كلّ يوم بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحيطنا بنعمك، وتتفضَّل علينا بآلائك، فسبحانك ما أعظمك وأكرمك مبدئًا ومعيدًا! وهناك نصّ آخر يُعتبر ميزانًا للمعرفة البشرية، حدّد فيه الإمام (عليه السلام) البرنامج والمنهج الّذي نعرف من خلاله الحقّ من الباطل، وهو قوله "لا يعرف الحقّ بالرّجال، إنّما يعرف الرّجال بالحق"، يُريد القول لنا، إذا لم يكن الشخص معصومًا، سواء كان عالـمًا أو قائدًا أو شخصية اجتماعية تملك المسؤوليّة، فعليك أن لا تعتبر كلّ أفعاله وقراراته وخطواته هي الحقّ، بل إنَّ عليك أوّلًا أن تدرس عناصر الحقّ ومفاصله وقاعدته، ثم تدرس الشّخص على أساس ما أصّلته من الحقّ عندك، ومدى انسجام حركته مع ذلك. وهناك نصّ قاله الإمام (عليه السلام) بعد انتهاء معركة (الجمل) في البصرة. ومن المعلوم أنّ الجيش الذي حارب الإمام تجاوز عدده الألوف، فجاء أحد الأشخاص ممن لا يملك قاعدة فكريَّة، ولا ينظر إلى الأشياء من خلال العمق، فقال له: "أتراني أظنّ أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟"، فكأنّ هذا الرّجل يشكّك في شرعيّة الحرب، على أساس مبدأ الكثرة هناك والقلّة في جانب الإمام (عليه السلام)، فأجابه الإمام بقوله: "... إنّك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت"، أي أنك لم تنظر إلى القضية من خلال القاعدة الإسلاميّة، ولم تنظر إلى العناوين الكبرى التي على أساسها تمَّ خوض الحرب، بل نظرت إلى المسألة من خلال الكثرة، لا من خلال الفكرة والنوعيّة، وعند ذلك حرتَ واختلطت الأمور عليك، "إنّك لم تعرف الحقّ فتعرف أهله، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه". فهل الميزان هو كثرة الناس؟ فالله تعالى يقول: {وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ}، فالكثرة ليست ميزاناً للحقّ، فقد يكون الحقّ مع القلّة، والباطل مع الكثرة. نعم، لا نقول إنّ الحقّ لابدّ من أن يكون مع القلّة، بل نقول إنّ الإسلام لا يعتبر الكثرة ولا القلّة ميزاناً للحق أو الباطل، بل إنّ للحق واقعًا معيّنًا، ولابدّ للإنسان من أن يدرس ماهية الأسس الّتي تحركت عليها الكثرة، فربما تتحرّك الكثرة من خلال بعض الأطماع، أو الغرائز، أو العواطف، أو الضّغوط المختلفة، وما أكثر ما تحركت الكثرة في العالم الإسلاميّ على أساس الرّهبة والرّغبة! حتى لتجد النّاس في بعض الحالات، ينتقلون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبالعكس، فلا تجد فاصلًا كبيرًا بين الهتافات واللّعنات في هذا المجال. ويقول عليّ (ع): "اعرف الحقّ تعرف أهله".

هذه هي بعض كلمات الإمام عليّ (عليه السلام) وبعض حكمة التي تُمثِّل لنا برنامج الحياة، فلا بدَّ لنا ونحن نعيش ذكرى ولادته، أن نتحرّك في كلّ الأجهزة الإعلاميَّة والسياسيَّة والثقافيَّة، للنشر حكم علي وفضائل علي وسيرة علي ووصايا علي وإرشادات علي وكل ما يمتلكه علي من قول وفعل لكي لا تخلط على الناس الأمور، وتدخلهم في المتاهات، ويبقى مستقبلنا في تطلّعاتنا، حتى لا تزحف الحشرات والأفاعي السياسيّة والأمنيّة والاجتماعيّة والمتاجرة بالدّين إلينا، وما أكثرها! فإنّ المستقبل هو المصير، ولا مزاح بالمصير."

تعليقات الزوار

الكتاب

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

محمود حيدر

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)

السيد محمد باقر الصدر

-

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

حول تحقّق الشرّ وعدمه في الوجود

السيد محمد حسين الطهراني

-

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

أيُّهُما أفضَل.. الكلام أم السُّكوت؟

الشيخ د .أحمد الوائلي

-

الحجاب والحرية

الحجاب والحرية

الشهيد مرتضى مطهري

-

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

بين الإدبار والتدبر في القرآن الكريم

السيد منير الخباز القطيفي

-

أنواع الصائمين

أنواع الصائمين

الشيخ علي آل محسن

آخر المواضيع

-

نحو مدينة الرضا

-

أصوات المنشدين تتفاعل في مديح الإمام الرضا على منصة يوتيوب

-

البقيع امتحان العاشقين

-

الشيخ موسى المياميين يحيي ذكرى استشهاد الصادق في مسجد الخضر

-

فرقة حماة الصلاة تقدم أنشودة "الفتى الموالي" في ذكرى شهادة الصادق

-

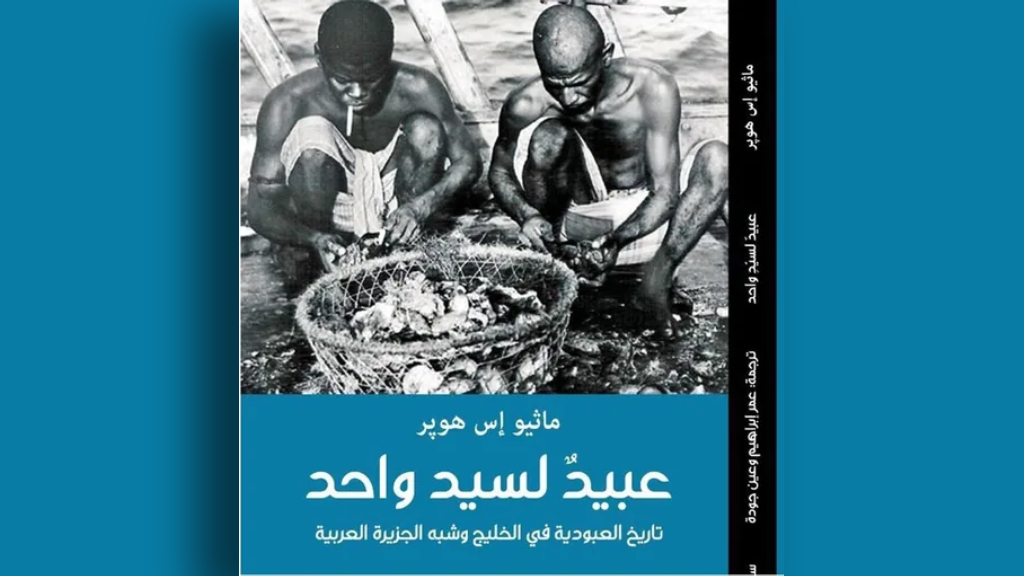

عبيدٌ لسيّد واحد: مؤرخ أمريكي يكشف أسرار العبودية في الخليج والتناقضات الإنكليزية

-

مَن يؤمِنُ بعد بأسطورة العلمنة؟

-

مرثية الجشي في الإمام الصادق

-

الشيخ العرادي يدعو إلى تعزيز الجماعة الصالحة في المجتمع

-

اليقين الرياضي والمنطق الوضعي (٣)