علمٌ وفكر

الدين والإلحاد (1)

حيدر حبّ الله ..

نتحدّث دوماً عن تأثير الدين على حياة الإنسان (الفرد ـ الجماعة)، ونتحدّث في هذا الصدد عن دوره في بناء أو تأييد أو تقوية الحياة الأخلاقيّة، وكذلك في إشباعه للنزعة الروحيّة الغريبة التي تسكن باطن الإنسان، فيأتي الدين ليسدّ هذه النزعة، ويشبع هذا التوجّه عند البشر.

لستُ أريد هنا التحدُّث عن هذه الأمور. ما أريده ليس سوى مقارنة بسيطة جدّاً. ولعلّها معروفة لنا جميعاً، ولكنّني سأقوم بعرضها؛ لنكتشف بكلّ بساطة أيضاً أنّ هناك إنسانين يريان الأشياء، ويتعاملان معها بطريقة مختلفة تماماً: متديِّن (بأيِّ دين سماوي)؛ وغير متديِّن. ويشتدّ الاختلاف بينهما تبعاً لشدّة قناعتهما، ثم ترجمتهما عمليّاً لما يؤمنان به.

ولكي أقوم بالمقارنة أبدأ من العناصر التالية، مُطلِقاً عنوان (الدين)، الذي يقابله هنا في الإطلاق عنوان (الإلحاد)، بمعنى عدم التديُّن:

1ـ العالم بين الظاهر والباطن، رؤيتان مختلفتان

يؤمن الدين بأنّ هذا العالم يقف خلفه إلهٌ يملك قدرةً فائقة، وسلطة علميّة، وإحاطة تامّة. فليس ما نراه من حولنا هو كلّ شيء، بل هناك خلف الستار قوّة مقدّسة متعالية متحكِّمة بكلّ شيء.

بينما يرفض الإلحاد هذا المفهوم، ويرى أنّ ما نراه في هذا العالم هو ما هو موجودٌ ملموسٌ لنا، وليس خلف هذه الصور الجميلة شيءٌ آخر مخفيّ، ولو كان هناك ما هو مخفيٌّ فسيظهر كما ظهر ما لم يختفِ؛ نتيجة تطوُّر العلوم.

إنّ المؤمن يرى أنّ الصورة لم تكتمل برؤيتي لما يحيط بي من هذا العالم مهما تطوّرت العلوم الطبيعية، بل هناك جزءٌ آخر مخفيٌّ خلف ما أراه، وهو عالَم الغيب، الذي تعبّر الذات الإلهيّة عن الدرجة القصوى منه، بل يذهب المؤمن أبعد من ذلك عندما يعتقد بأنّ ما يحيط به ليس سوى الجزء السطحي البسيط من الواقع، وأنّ الجزء الأعظم والأكبر هو ذلك المختفي في الغيب، والمتحكِّم بهذا الجزء الظاهر. فالعالَم عنده مثل جبل الجليد في أعماق المحيطات، مهما بدا جزؤه الظاهر فوق سطح الماء عظيماً، فإنَّه يظلّ أقلّ بكثير من ربع ذلك الجبل الجليدي القابع في الأعماق.

من هنا يقع بين الطرفين: المؤمن؛ والملحد، خلافٌ حقيقي، يتمثَّل في أنّ حكمي على أيِّ شيء يفترض إيمانيّاً أن يأخذ بعين الاعتبار ذلك الجزء المخفيّ، وإلاّ كان حكمي غير علمي، وغير صحيح، بل هو حكمٌ ناقص؛ أمّا الملحد فيرى أنّه لا يوجد غيبٌ أساساً، ولا حتّى الله تعالى، حتّى نُقحمه في قراءتنا للأمور، وبدل التفتيش عنه علينا بالتفتيش لكلِّ شيء عن الأسباب الماديّة، التي تعبّر عن ظاهر ما يحيط بنا.

إنّ المؤمن ـ لو أردنا التشبيه ـ لا ينفكّ عنده عالَم الغيب عن عالَم المادّة. فليسا عالَمَين بعيدين عن بعضهما، تصل أخبارُهما إلى بعضهما بعضاً، أو يربط بينهما حبلٌ طويل، بل هما متواشجان متداخلان، يحيط أحدهما ـ وهو الغيب ـ بالآخر، فكلّ ما هو مادّي فإنّ معه غيبٌ لا أراه، يحيط به ويتحكَّم، ولا تسير قوانين هذا العالم لوحدها، كما يرى ذلك علماء الطبيعة، بل مع صحّة هذه القوانين تماماً هناك قوانين أعلى تحكي عن منطق الهيمنة الذي يمارسه عالَم الغيب على عالَم الطبيعة، وهو منطقٌ وقوانين لم تكتشفها العلوم الطبيعيّة، ولم ترَها أساساً.

بينما يعارض الملحد كلَّ هذا الكلام، ويراه ضرباً من الظنون والتخمينات، ويدَّعي بضرس قاطع أنّه لم يجِدْ شيئاً من هذه المدَّعيات ملموساً على أرض الواقع.

وخلاصة القول: الدين يرى أنّ لحياتنا شقَّيْن: ظاهر، وهو ما يلوح لنا من الأمور؛ وباطن، وهو عالَم الغيب الذي لا ندركه بحواسنا، لكنّه يقف خلف كلّ شيء. والمطلوب منّا أن نتَّجه نحو ذلك العالَم، ولا نقصر نظرنا على هذا العالَم.

بينما يقول الإلحاد بأنّ هذا ليس سوى الوَهْم والسراب، فليس هناك سوى ما هو من حولنا، نراه ونحسّ به ونواجهه، وكلُّ ما سوى ذلك فهو خِدَع وكلمات وألفاظ.

يشعر المتديِّن بأنّه على تماس يوميّاً مع عالَمَين: محسوس؛ وغير محسوس. فحياته هي مزيج من التماسّ المزدوج هذا، فهو يصلّي؛ لأنَّ الصلاة تماسٌّ مع عالَم آخر، ومع الإله، ولكنّه يأكل؛ لأنّ الأكل تماسٌّ مع هذا العالَم.

بينما في الإلحاد لا يوجد هذا المزدوج، فكلُّ تماسّ هو تماسٌّ مع الدنيا والمادّة والحسّ، وليس هناك تنوُّع في التواصل، بل هناك غيبوبةٌ عن شيءٍ آخر بحسب المبدأ.

2ـ حديث الغايات، هل ثمّة غايات أم هي القوانين الصامتة؟

يؤمن الدين بأنّ هناك هدفاً للخلق. فالخلق يتّجه نحو نهاية محدَّدة سلفاً، وهناك فلسفة وحكمة من وراء هذه النهاية، وكلّ شيء يحصل ناتجٌ عن خطط مدبَّرة ومدروسة بدقّة عالية من حيث الغايات. فحصولُ الظاهرة الطبيعية الفلانية له غاية محدَّدة، سبق أنْ خُطِّط لها في غرفة غيبية مغلقة، وأريد منها أن توصِل إلى تلك الغاية. وموتُ فلان أو فلان في هذا السنّ أو ذاك، وبهذه الطريقة أو تلك، أمرٌ سبق أن جرى الاطّلاع عليه، وحُدِّدت أغراضه بدقّة عالية، في زاويةٍ ما من العالم.

إنّ فكرة الهادفيّة في الخَلْق ـ سواء على المستوى التفصيلي أم على المستوى الجمعي العامّ، الذي تعبِّر القيامة والآخرة عنه ـ هي فكرةٌ جوهريّة في العقل الديني، وفي وعي المؤمنين. فلا تقع الأمور عَبَثاً، ولم نأتِ إلى الحياة كذلك. وكلُّ خطّ السير المتحرِّك بنا، صعوداً ونزولاً، ويميناً وشمالاً، لم يكن صدفةً عابرة، بل خطّة مدبَّرة، محكمة التدبير، تهدف لغاياتٍ محدَّدة للخلق كلِّه، وهي بالتأكيد غاياتٌ نبيلة لتلك القوّة القاهرة العليا المتحكِّمة بالعالَم.

أمّا الإلحاد فلا يؤمن بالضرورة بمنطق الغايات، ويقول بأنّ ما حصل ليس سوى وضعٍ تلقائي، وقع ولم يتمّ التخطيط له من قبل، ولم يهدف فاعلُه لغايةٍ يريد تحقُّقها من ورائه، بل هي كائنات هذا العالم التي التأمت بهذه الطريقة العفويّة؛ بحكم نظامها التكويني، لا بحكم غاياتها ومآلاتها.

إذاً فهناك فرقٌ جوهري بين المؤمن والملحد.

تارةً من زاوية العلّة الفاعليّة، حيث يرى المؤمن أنّ فاعل هذا العالَم هو الغيب، وهو الله؛ فيما لا يرى ذلك الملحد.

وأخرى من زاوية العلّة الغائيّة، حيث يرى المؤمن أنّ العلّة الفاعليّة فعلت فعلها، وتفعله دوماً، من منطلق غايةٍ وغرضٍ مدروس مسبقاً؛ فيما يرى الملحد أنّ الفاعل ـ وهو الطبيعة عنده ـ يفعل الفعل لا لغايةٍ، بل لأنّ تكوينه يفرض حركةً له بهذه الطريقة أو تلك، فليس خلف العِلل الفاعليّة المادّية غاياتٌ، ولا تفكِّر الطبيعة أو تخطِّط لأغراض.

وإذا كان النزاع بين الرجلين (المؤمن؛ والملحد) نزاعاً قد تغلب عليه الزاوية النظريّة في العلّة الفاعليّة، فإنّ النزاع بينهما في العلّة الغائية يرتدّ لآثار سيكولوجيّة ونفسيّة عامّة.

إنّ افتراض أنّ هناك غايات يعني افتراض أنّ هناك عقلاً كبيراً، يملك رؤية أوضح، يخطِّط لكلّ شيء. وهذا الافتراض سوف يسمح باعتبار ما يحصل معي هنا أو هناك جزءاً من مسارٍ مرصود سلفاً. هذه قضيّةٌ غير بسيطة على مستوى ارتداداتها النفسيّة. فأن تكون في غابة تسير بك قدماك بطريقة عفوية عشوائيّة شيءٌ، وأن تكون هناك وتعتقد بأنّ كلّ هذا المسير الذي يبدو لك عشوائيّاً له غايةٌ ونهاية محدَّدة، رُسِمت مسبقاً من قبل أحدٍ ما، شيءٌ آخر. إنّ الحيرة في الحالة الثانية هي حيرةٌ آنيّة، لكنَّها وعيٌ نهائي، فيما الحيرة في الحالة الأولى هي حيرةٌ في المبدأ والمعاد، وهي أيضاً وحشةٌ وغربةٌ.

3ـ ثنائيّة العالَم (الدنيا؛ والآخرة) وفضاءٌ آخر مختلف

يقول الدين بأنّ الدنيا هي ممرٌّ، وهي مجرَّد سراب، مقارنةً بالآخرة التي هي المقرّ؛ بينما يقول الإلحاد بأنّ الدنيا هي طريقنا ومستودعنا ونهايتنا، وليس هناك خلفها من شيء.

فالمتديِّن يبحث عن نتائج عمله في الآخرة؛ بينما يبحث غيره عن نتائج عمله في الدنيا.

عندما يحسب الدين ما يجري في الدنيا فهو ينظر إليه بوصفه جزءاً من مسيرةٍ طويلة للغاية؛ بينما الإلحاد عندما ينظر إلى الدنيا فهو يحسبها كلّ شيء؛ إذ ما من بعثٍ، ولا عالَم آخر يقف خلف هذا العالم. ويؤدّي هذا الأمر إلى تغاير في طريقة التعامل مع الظواهر الدنيويّة. فالمصائب والأزمات هي بالنسبة للمتديِّن مجرَّد تحدٍّ مؤقَّت؛ بينما هي القدر الذي ختم حياة الملحد، ومن ثمّ فليس أمامه سوى أن يقيِّم كلّ شيء في إطار هذه الدائرة؛ ليكون واقعيّاً.

إنّ الفرق بين الرجلين عظيمٌ. كيف لي أن أساوي بين رجلٍ يرى ما يجري مع حياته في هذا العالم هو ما يجري معه في حياته كلّها؛ لأنّ هذا العالم هو حياتُه كلّها، فلو عاش خمسين سنةً، وكان بينها أربعون سنة مظلمة وقاسية وتالفة، فإنّ نتيجة حساباته سوف تكون: إنّ أربعة أخماس حياتي قد ذهب هدراً. إنّه شعورٌ ثقيل. أمّا الرجل الآخر فهو يواجه الأمور بطريقة مختلفة تماماً. إنّه يقيس أوّلاً الدنيا المحدودة زمنيّاً للغاية على الآخرة المترامية زمنيّاً، مهما فسّرنا الخلود فيها. وعندما يفعل ذلك سيجد أنّ كلّ دنياه تساوي (الواحد في المليون) من مجموع حياته؛ لأنّ الحياة عنده ليست هذه، بل هذه هي (يومٌ أو بعض يوم). وهنا إذا واجه نفس ما واجهه الرجل الأوّل فإنّ نتائج رؤيته للأمور ستكون مختلفة تماماً. إنّ الأربعين سنة القاسية التي قضاها لا تشكِّل سوى الواحد من المليون من حياته. إذاً فآماله وقراءته للأمور مختلفة تماماً؛ لأنّ الحياة الحقيقية عنده لم تبدأ بعدُ. وهذا ما يترك تأثيراتٍ عظيمة على الروح والنفس والوجدان.

وما يثيرني أكثر لدى مقارنة الرؤيتين هو اعتبار الدنيا دينيّاً ممرّاً ومدرسةً ومركز تدريب واختبار. هذا المفهوم يبدو لي غير بسيط أبداً إذا تعمّق في الذات الإنسانيّة، وتحوّل إلى شعور مستمرّ. فعندما أواجه أيَّ شيء هنا فلا أراه (نهاية الأمور)، و(كلّ شيء)، و(تمام الحال). إنّه المرحلة الجنينية التي أحدِّد في ضوئها نوع حياتي الحقيقيّة. فهل أذهب لطلب العلم؛ كي أصير طبيباً، فأعيش حياةً جيّدةً مثلاً، أم أذهب للفلتان التامّ؛ كي أصبح سارقاً ملاحَقاً مطارَداً منبوذاً؟ هذه الفترة من سنّ العاشرة إلى سنّ الثلاثين قياساً بما بعد ذلك هي الفترة الدنيوية ـ دينيّاً ـ قياساً بالآخرة. فكلّ ضغط وخوف وقلق وتعب وإرهاق، وكلّ سلبيّة أتحمّلها في هذه الفترة، ستكون منطقيّةً تماماً عندما أضعها في سياق بناء الآخرة، تماماً كما هي منطقيّة بوضعها في سياق ما نسمّيه نحن في حياتنا بأنّه (بناء المستقبل).

الموضوع مثيرٌ بحقٍّ. وهذا ما يدفع المؤمن ليعتبر الدنيا امتحاناً وابتلاءً. إنّه يرى من الطبيعي أن يعاني فيها؛ لأنّ الطبيب لا يصبح طبيباً بلا معاناة وتحمُّل وسهر. ويرى من الطبيعي أن تكون هناك مشاكل، وأنّ المشاكل والآلام ليست ظلماً يتنفَّر منه، أو يعترض عليه؛ لأنّه لا يعترض على المصاعب التي تواجهه في مرحلة دراسته العلميّة؛ بحكم فهمه لطبيعة هذه المرحلة وقوانينها ونتائجها. الدنيا عند المؤمن مركزُ تدريبٍ عسكريّ، وبلوغ الغايات السعيدة فيه لا يكون إلاّ بالخضوع لمنطق التدريب هذا.

من هنا، لا يقوِّم الدين حُسنَ فعلٍ أو سوءَ عملٍ، ونجاحَ برنامجٍ أو فشلَه، بالنظر إلى تأثيراته الدنيوية فقط، بل لأنّه يرى الدنيا جزءاً من الخطّ الطويل لمسيرة الحياة. فهو ينظر في تأثير الفعل على الخطّ الطويل هذا (دنيا وآخرة معاً)؛ بينما يعمد الإلحاد في عمليّات التقويم إلى النظر في النتائج على المستوى الزمني الدنيوي؛ إذ لا يوجد مستوى زمني آخر حتّى نرصد النتائج فيه.

ويؤدّي هذا الاختلاف إلى اختلاف آخر بالغ الأهميّة في دور الدين نفسه. فالدين يرى دوره في بناء الآخرة بالدرجة الأولى؛ بينما ينظر إليه الإلحاد على أنّ دوره يجب أن يكون بناء الدنيا. فإذا جاء أيُّ مشروع آخر غير الدين واستطاع بناء الدنيا كان من المنطقي التخلّي عن الدين.

4ـ مفاهيم المواجهة مع الطبيعة القاهرة

يخلق الدين في العقل الإنساني والوجدان مجموعةً من المفاهيم التي يواجه الإنسانُ العالَمَ بها، ويقوم بالتعاطي مع الأشياء من منطلقها:

منها: مفهوم الابتلاء. وهو مفهومٌ ديني يفسّر المتديّن من خلاله الكثير من المشاكل التي يواجهها، بل تصبح عنده المشاكل أمراً مقبولاً، وأحياناً موجباً للسعادة، ولا أقلّ تصبح أمراً محتملاً نتيجة هذه المفاهيم.

ومنها: مفهوم العقاب العاجل. فهو يرى أنّ بعض مصائبه وآلامه هي عقابٌ غيبيّ لما اقترفه هو من سيّئات، وأنّها شكلٌ من أشكال التطهير.

وفي مناخ هذه المفاهيم تولد قدرة التحمّل والصبر عند المتديّن.

أمّا الإلحاد فهو ينظر إلى هذه الأمور على أنّها جهلٌ وخرافة، ويرى أنّ المطلوب أن نكون واقعيّين، فليس ثمّة شيءٌ من هذا، بل الموجود ليس سوى هذا العالَم وتناقضاته التي تفضي للمصائب والمشاكل على الجميع بلا استثناء. فالزلازل لا تعرف مؤمناً ولا كافراً، ولا تفكّر أين تحلّ؟ وفي أيّ بلد تنزل؟ والحلّ هو أن نكون واقعيّين ونرضى بما يحصل؛ لأنّه ـ شئنا أم أبينا ـ ليس الأمر بإرادتنا غالباً.

ومن هذه الزاوية يرجّح الدين محاولته في فهم الظروف المحيطة على محاولة فهم الإلحاد، لا من الناحية الفلسفيّة والمعرفيّة هذه المرّة، بل من الناحية النفسيّة والاجتماعيّة. فهذه المفاهيم التي يزرعها الدين في الوعي الإنسانيّ هي مفاهيمُ مواجهة، لا تمنح الإنسان شعوراً بالتفهّم لما يجري من حوله فحَسْب، بل ميزتها أنّها في بعض الأحيان تمنحه شعوراً بالسعادة الروحيّة والنفسيّة. فعندما يشعر بالتطهّر نتيجة المرض الذي نزل به فإنّ المصيبة هنا تتحوَّل إلى غنيمةٍ ومكسب، والأزمات والمشاكل والضغوط تتحوّل إلى فرصٍ سعيدة؛ لأنّها ـ من وجهة نظر المتديّن ـ عبارة عن اختبارات تشكِّل فرصاً لنجاح الإنسان، فهو يسعى للنجاح فيها، لا فقط لتحمّلها، تماماً كحالة فتح الجامعة باب الدخول فيها واضعةً امتحانات الدخول تحدّياً أمام الطلاب، فإنّ الامتحان هنا هو بابٌ فُتح للطلاب؛ كي يلجوا صفوف هذه الجامعة وقاعاتها من خلال النجاح فيه.

وكلّما ذهب الإنسان المتديّن بعيداً في هذا التسامي الروحيّ مُنح أكثر فأكثر قدرة مواجهة مصاعب الحياة بروحٍ أكثر مرونة، تتخطّى تفهُّم المحيط وما يجري فيه، إلى حالةٍ من الأُنْس به والرضا، ويصبح عنده الألم سعادةً وارتياحاً.. بل عبر هذا السبيل لا ينظر المؤمن إلى أصل خلق الله له على أنّه كارثةٌ.

فكثيرٌ من الناس الذين يعانون من مشاكل في الحياة جسديّاً أو مادّيّاً وماليّاً يعتبرون أنّ الله قد ورَّطهم بخلقه لهم دون أن يستشيرهم، بل هذه هي ثقافة الفلسفة التشاؤميّة التي رأيناها مع سبينوزا غرباً، وأبي العلاء المعرّي شَرْقاً. كان يفترض بالله أن يستشيرنا قبل أن يخلقنا، أو على الأقلّ أن يقدِّر لو أنّنا خُلقنا في هكذا ظروف ما كانت وجهة نظرنا حينئذٍ؟ ولمّا لم يقُمْ باستشارتنا في أصل الخلق فإنّ الموضوع يبدو خطوةً سلبيّةً أقدم عليها الله هنا..

لكنّ العقل الإيماني لا يرى الأشياء بهذه الطريقة؛ انطلاقاً ممّا قلناه عن ثنائيّة الدنيا والآخرة في النقطة الثالثة سابقاً. إنّه يرى أنّ الله منحنا بخلقه لنا فرصةً تاريخيّة، إنّه قال لنا بأنّني تكرَّمتُ عليكم بخلقكم، مهيّئاً لكم فرصة دخول النعيم الأبديّ. وكلّ ما في الأمر أنّ المطلوب منكم هو المرور باختبارٍ بسيط زمنيّاً، اسمه الدار الأولى أو عالم الدنيا. فالمؤمن يرى في فعل الله هذا كَرَماً أنْ وفَّر لكلّ الناس فرصة النعيم الأبديّ، ويرى في سقوط الكثير من الناس في جحيم الهاوية خطأً نتج منهم، إذ بَدَوْا غير قادرين حتّى للخضوع للامتحان البسيط زمنيّاً من وجهة نظره. وهذا هو معنى أنّ الإنسان كان ـ كما يشير القرآن الكريم ـ ظلوماً جهولاً، لقد ظلم نفسه بتفويت فرصةٍ تاريخيّة أمامه، وأغرق في السفاهة والجهالة عندما غشي بصره ظاهر الدنيا، ونسي الآخرة..

القراءتان هنا مختلفتان جدّاً لفلسفة الوجود الإنسانيّ وشرعيّة الإيجاد البشريّ؛ بين قراءة تعتبر خلق الله للإنسان خطأً وتجاوزاً لحقوق الإنسان نفسه في إرادة الوجود وعدمها؛ وبين قراءة ترى ذلك نعمةً وفرصة وكَرَماً، أراد الإنسان الفاشل أن يلقي بفشله فيه على الله، فاتَّهمه هو بالتقصير بدل أن يتَّهم نفسه.

الدين يقول بأنّ هذه المفاهيم التي يبثّها في الروح الإنسانيّة لها قدرة إعادة برمجة أداء الإنسان تجاه ما يحيط به، فليس المهمّ فقط أن تفهم ما يحيط بك فهماً علميّاً، بل المهمّ أيضاً أن يكون أداؤك تجاهه أداءً أفضل.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

حقيقة الإيمان وتوحيد الله تعالى في كلام النبي (ص)

حقيقة الإيمان وتوحيد الله تعالى في كلام النبي (ص)

الشيخ باقر القرشي

-

رسول اللّه وقدرته الروحيّة

رسول اللّه وقدرته الروحيّة

الشيخ جعفر السبحاني

-

حلّ للوحدة الإسلاميّة: آداب المناظرة على ضوء القرآن الكريم

حلّ للوحدة الإسلاميّة: آداب المناظرة على ضوء القرآن الكريم

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

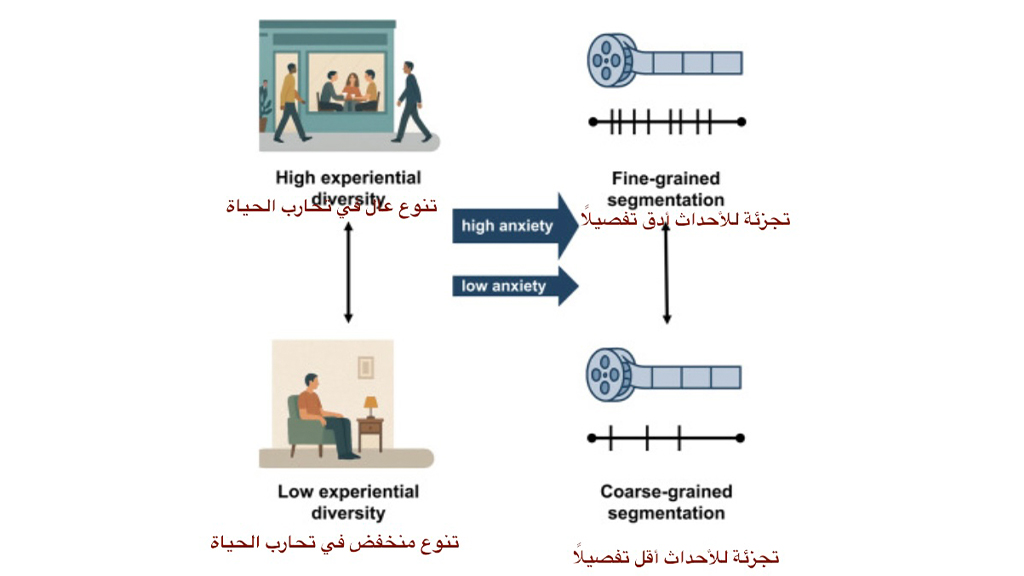

الأكثر خبرة في الحياة وتجزئة التجارب إلى أحداث

الأكثر خبرة في الحياة وتجزئة التجارب إلى أحداث

عدنان الحاجي

-

{وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ}

{وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ}

الفيض الكاشاني

-

معنى كلمة (نهى) في القرآن الكريم

معنى كلمة (نهى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الولاية والتمكين بين الاصطلاح وحراك المعنى

الولاية والتمكين بين الاصطلاح وحراك المعنى

الشيخ شفيق جرادي

-

نبي الإسلام القائد والمدير الفريد

نبي الإسلام القائد والمدير الفريد

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

منهج أهل البيت (ع) في بناء الإنسان الكامل (2)

منهج أهل البيت (ع) في بناء الإنسان الكامل (2)

الشيخ محمد علي التسخيري

-

عوائق وعوامل صعود الأعمال

عوائق وعوامل صعود الأعمال

الشيخ محمد مهدي الآصفي

الشعراء

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

الإمام العسكريّ سادن ودائع النّبوّة

الإمام العسكريّ سادن ودائع النّبوّة

حسين حسن آل جامع

-

مرتعشًا أمام الباب

مرتعشًا أمام الباب

حبيب المعاتيق

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

أعياد العالم لمجاعة طفل يموت

أعياد العالم لمجاعة طفل يموت

فريد عبد الله النمر

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

حقيقة الإيمان وتوحيد الله تعالى في كلام النبي (ص)

-

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}

-

رسول اللّه وقدرته الروحيّة

-

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

-

حلّ للوحدة الإسلاميّة: آداب المناظرة على ضوء القرآن الكريم

-

الأكثر خبرة في الحياة وتجزئة التجارب إلى أحداث

-

الشّاعر بليغ البحراني ضيف (نخيل عراقيّ) في بغداد

-

{وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ}

-

معنى كلمة (نهى) في القرآن الكريم

-

الولاية والتمكين بين الاصطلاح وحراك المعنى