مقالات

تأثير العدالة الإجتماعية في الأفكار والعقائد والسلوك (1)

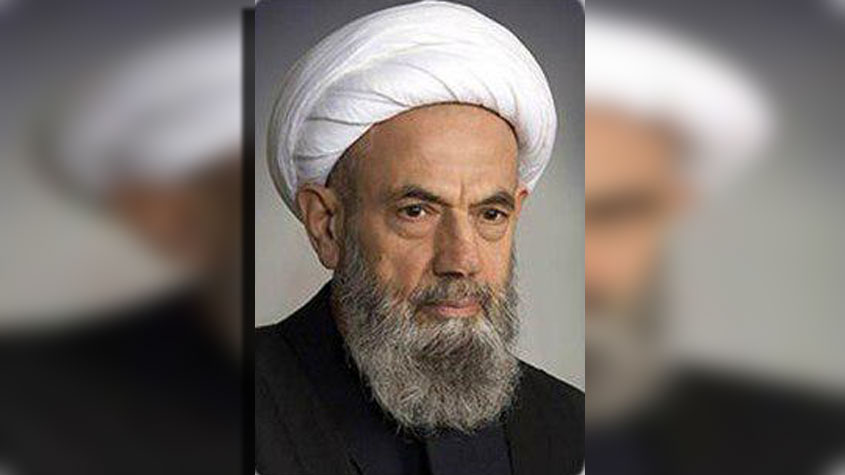

الشهيد مرتضى المطهري ..

هل يريد الإسلام بقاء المجتمع الإنساني؟ لا شك أنه يريده، فإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن بدون أن تدور عجلة هذا المجتمع على محور العدالة والحفاظ على حقوق الناس فيه؟ أو لم يقل الرسول (ص) نفسه: "الـمُلْك يَبْقى مَعَ الكُفْرِ، وَلاَ يَبْقى مَعَ الظُّلم" أي إنَّ مجتمعاً يسوده العدل والاعتدال يمكن أن يبقى حتى وإن كان أفراده من الكفار، ولكن إذا ساد هذا المجتمع الظلم وهدر الحقوق والإجحاف بسبب التمايز والمنسوبية والمحسوبية، فإنه لن يدوم ولا يكون له بقاء، وإن يكن أفراده من المسلمين. إن في القرآن كثيراً من الآيات التي تقول إن سبب هلاك الأقوام الفلانية والأقوام الفلانية هو ظلمهم.

يقول: {وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون} (هود: 117) يرى المفسرون إن المقصود بالظلم هنا هو الشرك، لأن الشرك نوع من الظلم {إن الشرك لظلم عظيم} (لقمان: 13) أي إن الله لا يهلك الناس بسبب الكفر والشرك، إذا كانوا هم من حيث العلاقات والحقوق الاجتماعية أناساً عادلين.

دور العدالة الاجتماعية في المعنويات:

نفرض أن القول بأن الدنيا لا قيمة لها ليس من حيث قيمتها النسبية، ونفرض أن الدنيا في نظر الدين شر مطلق، ولكننا إذا شككنا في أي شيء، فلن نشك في الهدف الذي جاء الأنبياء من أجله. لقد جاؤوا لتعليم مجموعة من العقائد النقية لتطهير روح الناس (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). نعم جاؤوا لتحريض الناس على فعل الخير وعمل الصالحات، ولتحذيرهم من ارتكاب الموبقات.

ففي منظور الدين هنالك عدد من الأعمال الصالحة جاء الأنبياء ليحملوا الناس على التمسك بها، وهنالك أعمال طالحة جاؤوا لينذروهم من مغبة الإتيان بها.

إن التعاليم الدينية تنقسم عموماً إلى ثلاثة أقسام: العقائد، والأخلاقيات، والتعاليم العملية. إن التعاليم العقائدية تشمل الإيمان بالله، وبرسله، وبأوليائه وبالمعاد والثواب والعقاب، والتعاليم الأخلاقية تشمل أموراً مثل التقوى، والتعفف، والرضى، والشكر، والصبر، والعفو، والحلم، وطهارة الروح، والتآلف والمحبة، والاتحاد، وتجنب الحسد والحقد والجبن والبخل والظلم والاعتداء. أما التعاليم العملية فواضحة، فبعضها يتعلق بالعبادات، كالصلاة والصوم والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وغيرها، وثمة تعاليم تخص المعاشرة، كالإحسان، وصلة الرحم، والصدق، وتجنب الكذب والغيبة والتهكم والقتل والخمر والقمار والربا والنفاق وغيرها.

وإذا كنا في شك من شيء، فلا نشك أن الإسلام يريد تحقيق كل أمر يراه صالحاً، والحيلولة دون تحقيق كل أمر ليس فيه صلاح.

والآن فلنر أنه إذا كانت حقوق الناس محفوظة، وكان المجتمع عادلاً ومتعادلاً، ولم يكن في الناس تمييز، وحرمان، وإحساس بالغبن، وكانت العقائد الطاهرة، والأخلاق الحسنة، وصفاء القلب، والأعمال الصالحة، أكثر شيوعاً بين الناس، ولم تكن أسباب ارتكاب المعاصي، والأخلاق الرذيلة، وشيوع العقائد غير الطاهرة متوفرة، يكون حال الناس أفضل. أمَّا إذا لم يكن هناك تعادل بين هذه الأمور، وكان شيوع الإفراط والتفريط، والإجحاف والغبن، والاختلاف والتمايز أكثر أي الحالين أوصل إلى تزكية النفس وصفاء الروح؟ أم أن هناك حالة ثالثة، كأن لا يكون للمجتمع، مهما يكن شكله، أي تأثير في هذه الأمور، وإن هذه الأمور لا علاقة لها بذلك؟

ما من عاقل يمكن أن يقول إنه كلما كان المجتمع مرتبكاً لا تسوده العدالة، تكون ظروفه أنسب لظهور العقائد الطاهرة، والنفوس الزكية، والأعمال الصالحة. إن أقصى ما يمكن أن يقوله أحد هو أن وجود العدالة الاجتماعية وعدم وجودها، والحفاظ على حقوق الناس وعدم المحافظة عليها، لا تأثير له في هذه الأمور ولعلَّ هذا هو ما يراه الكثيرون من المتدينين عندنا، فيقولون إن لكل حسابه، ولا علاقة لأحدهما بالآخر.

لو أن أمرءاً قال بهذا، لكان على خطأ كبير، وتصور باطل، وخيال بعيد. إذ ما من شك في أنَّ للأوضاع العامة، ولوجود العدالة الاجتماعية وعدم وجودها تأثيراً كبيراً في أعمال الناس وفي أخلاقهم وحتى في أفكارهم وعقائدهم. إن تأثيره يشمل المراحل الثلاث: مرحلة الفكر والعقيدة، ومرحلة خلق الملكات النفسية، ومرحلة العمل.

تأثير العدالة الاجتماعية في الأفكار والعقائد:

إذا ما رجعنا إلى أدبنا وآثارنا الأدبية وأفكار شعرائنا المبرزين، نجد أنهم في الوقت الذي كانوا فيه قد أدركوا الحقائق، وعرفوا الحكم وحملوا أفكاراً لطيفة، فقد ظهرت عليهم حالات برزت منهم فيها آراء فكرية عجيبة، فمثلاً نجد أنهم قد أولوا عناية كبيرة للحظ، وقالوا: نم أنت وليكن حظك يقظاً. إنهم إذا سمعوا باسم الحظ، فقدت الأمور الأخرى قيمتها عندهم، العلم، والعقل، والسعي، والاجتهاد، والفن، والصناعة، وقوة العقل، كلها لا شيء في نظرهم، يقولون: الحظ هو الذي يحقق الأشياء، لا العقل:

(كثيراً ما يحدث هذا في العالم الأحمق رفيع والعامل ذليل)

وإذا حسن الحظ، فلا أثر للفن واللياقة والخبرة:

(لو كان لك في كل شعرة مائتا فن فلن ينفع الفن إذا كان الحظ سيئا)

وما قيمة للسعي والاجتهاد، المهم هو الحظ.

(اسمع من أبي العجائب هذا حديثاً فبغير الحظ لا يعادل الاجتهاد حبتي شعير)

حسن الحظ هو المطلوب، فقوة العضل لا تصنع شيئاً.

(ماذا يصنع القوي المقلوب الحظ فقوة الحظ خير من قوة العضل)

(بالتعب الفارغ لا يعثر على كنز إذ الفضل للحظ لا لقوة الساعد)

الكلام كله على الحظ، ولكننا لو سألنا هؤلاء الفضلاء المبرزين أنفسهم: ما هو الحظ؟ عرّفوه لنا، فلا بدَّ أنكم تعرفونه ما دمتم لا تتعبون من ذكره، لما أعطوا جواباً.

أصل ظهور فكرة الحظ:

نعم لقد عثروا على أثر غامض وموضع قدم خفيّة، فظهر عندهم الاعتقاد بالحظ. ترى ما الذي عثروا عليه؟

كانوا يعيشون في مجتمع أمضى أفراده أعمارهم يكدون ويكدحون، ولكنهم لم ينالوا غير الفاقة والحرمان، وفي الوقت نفسه كانوا يرون من لا يعمل شيئاً مرفهاً ومعززاً، ومن لا يعرف شيئاً عالماً، ومن يتصف بالعقل ذليلاً. كل الذي رأوه هو أن ليس هناك تناسب بين الفن واللياقة والإدراك من جهة، والحظ والحق والرخاء من جهة أخرى، لأن هذا هو ما رأوه في مجتمعهم، واتخذت هذه المشاهدات المنتزعة من مجتمعهم شيئاً فشيئاً صيغة فلسفة باسم فلسفة الحظ، وأطلقوا اسم الحظ على كل هذه المظالم والتناقضات، بعلم أو بغير علم، ولكم أنحوا على هذه الفلسفة بالسب والشتم. إن فكرة الحظ وفلسفتها لا أصل لها سوى الظلم والجور وانعدام العدالة الاجتماعية. إن الذي ألهم هذه الفكرة الشيطانية هو الهرج والمرج والظلم الاجتماعي.

إذا ما تجاوزنا ذلك المصدر، فلا يتبقى سوى مصدرين آخرين لذلك الإلهام. الأول هو الدين حيث إن الشعراء كانوا يستلهمون أحياناً الآيات القرآنية، وأحياناً الأحاديث النبوية، وأحياناً أقوال الأئمة، ولكننا في كل القرآن والأحاديث النبوية وما ورد عن الأئمة، لا نرى ذكراً للحظ.

والمصدر الآخر هو العقل والعلم والفلسفة. إن الكتب الفلسفية التي تذكر الحظ إنما تذكره دائماً على أنه وهم من الأوهام. إذن، فكرة الحظ هذه ذات القدرة الخارقة من أين جاءت؟ بحيث أصبح الإنسان يتصور أن سلطة الحظ أعلى من كل عقل، وعلم وعمل، وسعي، وفن، وصنعة، وقوة.

إن الملهم الأول لهذه الفكرة الشيطانية ليس سوى انعدام التنظيم والتباين الذي لا موجب له، واعطاء الأولويات لغير مستحقيها، فعندما تتزلزل العدالة الاجتماعية، ولا يراعى لكل ذي حق حقه، بل يستعاض عن ذلك بالمحسوبية والمنسوبية والتحزب، يشتد ساعد أفكار كالحظ وأمثاله ويتسع نفوذها، وذلك لأن معنى الحظ هو ألا يكون شيء شرطاً لحصول شيء آخر.

ما أوسع الفرق بين أن يقول المرء بوجود أثر للسعي والاجتهاد، {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (النجم: 39)، وذلك الذي يقول: كل سعيك هباء منثور وإن ليس ثمة شيء شرط لشيء آخر! ما أعظم الفرق بين الاعتقاد بـ:{إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} (الرعد: 11) والاعتقاد بالحظ! هذا مثال واحد.