مقالات

تأثير العدالة الاجتماعية في الأفكار والعقائد والسلوك (2)

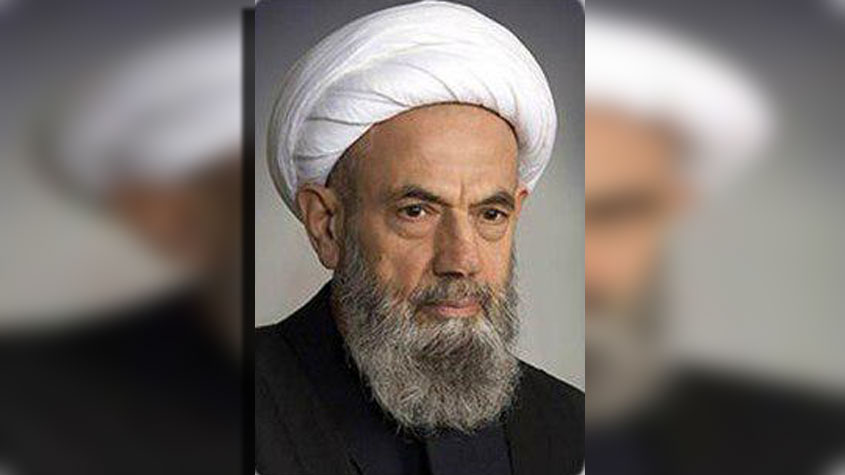

الشهيد مرتضى المطهري ..

سوء الظن بالزمان:

نلاحظ في آثارنا الأدبية مقولة تحت عنوان الشكوى من الزمان، وكم من السب واللعن يصبونه عليه، والصفات التي ينسبونها إليه، كالغدّار، والظالم، والخؤون، وكل صفة أخرى تحكي الجور والجفوة والغدر والمكر والخداع، يلصقون كل ذلك بالزمان، حتى بلغ بهم الأمر أنهم زعموا أن الزمان يحقد على الطيبين من الناس ويحمل لهم العداء والضغينة.

وهذا الزمان الذي يناصبهم العداء ليس زمان الأفلاك ودوران الأرض، بل إنه زمان القائل نفسه، أي إنه محيطه الاجتماعي، البيئة التي تحيط به، لا الزمن الكبير، إنها أقوال تعكس حالات قائلها النفسية الخاصة، بل إن هذه الأقوال التي يرددها الشاعر لا تحكي مشاعره الخاصة فحسب، وإنما هي لسان حال مجتمعه وعصره. إذا ما جال المرء ببصره حوله ولم ير غير الظلم والغدر، دون أن يعرف السبب، أو إذا عرفه لا يستطيع الجهر به، عندئذٍ يفرغ ما في نفسه من الحقد على الزمان ودورات الفلك المعاكسة لآماله.

ثم ينتج عن كل ذلك نوع من سوء الظن بجهاز الخليقة، ثم يقوى سوء الظن هذا، بحيث يرى أن بنية الدنيا قد ركبت على ظلم الطيبين، وعلى نوع من عداء وحقد قديمين يكنهما الزمان للأخيار. لا شك أن هذا يحمل الناس على أن يسيئوا الظن بالزمان، وبالخلق، بل وببدء الكائنات، وفي هذا يقول ابن الراوندي:

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه

وجاهل جاهل تلقاه مرزوقاً

هذا الذي ترك الأوهام حائرة

وصيّر العالم النحرير زنديقاً

على كل حال، فإن اضطراب التوازن الاجتماعي والتمايز بين الناس يورث الاضطراب الفكري والاعتقاد بسيادة الفوضى وبلا جدوى العوامل الواقعية للسعادة، كالعقل والعلم والتقوى والسعي والعمل والفن واللياقة، الأمر الذي ابتدع ما يسمى بفلسفة الحظ، وهي ما نرى آثارها في آدابنا. كما أن تلك الحالات والظروف تؤدي إلى سوء الظن بالخليقة وبمبدأ التكوين المقدس، وهذا يكون بتأثير انعدام العدالة في العقيدة والفكر.

العدالة الاجتماعية وسلوك الفرد:

أما من حيث شيوع الظلم الاجتماعي في افساد الأخلاق والسلوك، فهو ككل الأمور الأخرى التي لها عللها وأسبابها، لا تظهر دون سبب. إن من جملة تلك المؤثرات جبلة المرء وطينته، وظروف المحيط وتلقيناته، وأن من الأمور التي لها تأثير حاسم في إفساد الأخلاق وتسميم روح الإنسان، هو الحرمان والشعور بالمغبونية. إن الحسد والحقد والعداء وتمني الشر للآخرين، كلها تستقي من هذا المنبع.

هنالك بالطبع أشخاص مستثنون من هذه القاعدة، بحيث أن الظلم والحرمان لا يؤثر فيهم، فهم يختلفون من حيث تمتعهم بمثل هذه المعنويات الروحية، إذ إن الإيمان القوي يقف في وجه الكثير من العوامل. إن أفراداً من هذا الطراز يرتفعون عن مستوى أفكار العامة، وقد يتطلب هذا بعض التوضيح.

ثمة أسرة من الوالدين وأبنائهما، يتم فيها توزيع الغذاء والفواكه والحلويات والملابس على أهل البيت. إن الانطباع أو الفكرة التي سوف يحملها الأطفال عن كل ذلك تكون مختلفة عما يحمله الأبوان عنه، وعلى مستويين متباينين.

ثم هنالك الشعور الذي يحمله كل طفل نحو الآخر، فمن رأى منهم أن حصته من الفاكهة أو الحلوى أقل من حصة غيره، يثور ويغضب ويبكي، وبما أنه يحس بأنه قد ظلم وأنه مغبون، يسعى للانتقام، ولذلك يجب على الوالدين اللذين تعنيهم سعادة أطفالهم، ويريدون أن يربوا في أبنائهم عواطف سليمة، أن لا يميزوا في تعاملهم مع أبنائهم بين واحد وآخر، فالتمييز يبذر بذور الشقاق والحسد والانتقام. إن التمييز يثقل على روح الطفل المحروم فيعذبه، ويؤثر في الوقت نفسه على روح الطفل المقرب، فيجعله اتكالياً ضعيف النفس، سريع التأمل، مدللاً. إن الأبوين يهتمان بالطفل إذا ما ألم به مرض فيسرعان به إلى الطبيب، ولكنهما لا يعنيان كثيراً بسلامة أرواح أطفالهما وعواطفهم، فهما يستصغرانهم في حين أن سلامة الأطفال الروحية لا تقل أهمية عن سلامتهم البدنية، بل هي أهم من تلك بمراتب.

الخلاصة هي أنه لما كان الأطفال يفكرون بمستوى واحد، فإن حرمان أحدهم دون الآخر لا بدَّ أن يخلف فيهم أثراً سيئاً، ولكن بما أن تفكير الأبوين مختلف عن تفكيرهم، وهو أعلى مستوى، فإنهما لا يتأثران بمثل ذاك الحرمان والشعور بالغبن، فلا يرون في عدم حصولهما على حصتهما من الغذاء أو الفاكهة ما يدعو إلى الاحساس بالغبن أو الدونية.

كذلك هو الحال في المجتمع، فالأشخاص غير العاديين الذين هم بمثابة آباء الأمة، لا يقعون تحت تأثير انفعالات الحرمان، ولا يتأثرون بمثل هذا الظلم إن وقع عليهم، وبمثلما لا يريد الأبوان إلا الخير لأبنائهما، كذلك لا يريد هؤلاء إلاَّ الخير لأمتهم.

في معركة أُحد، وقد أصيبت جبين الرسول الكريم بالحجر، وكسرت سنه، رفع يده بالدعاء قائلاً: "اللَّهمَّ إهدِ قَومي فإنَّهم لا يعلمون".

وول علي (ع) في قضية فدك: "فَشحَّتْ عليها نفوس قوم، وسَخت عنها نفوس آخرين، وما أصنَعُ بفَدَكِ وغير فَدَك، والنَّفس مظانُّها في غدٍ جَدَثٌ تَنْقَطِعُ في ظُلمته آثارها" .

آثار التمييز الأخلاقية:

هذا في أفراد غير عاديين. أما في سائر أفراد الناس فحالهم مثل حال أفراد تلك الأسرة، فالتمييز أو التباين في المعاملة يقهر نفوس المحرومين ويجعلها تميل نحو الحقد والانتقام، كما إنه يخلق من جهة أخرى أطفالاً مدللين، مسرفين، سريعي الغضب، لا يعملون، مبذرين، ففي جهة يتخلق الحقد والحسد والضغينة وحب الانتقام والعداء، وفي جهة أخرى يتخلق الدلال والنفور من العمل ومن الاستقامة وحب التبذير والإسراف، والأنانية ولتتخيلوا ما يمكن أن يسود المجتمع بسبب انعدام العدالة.

هنالك دعاء معروف عن النبي (ص) يبدأ بالقول: "اللهمَّ اقسِمْ لنا من خَشْيتك ما يَحُول بَيننا وبين معصيتك".

ما أعظم الحكم الروحية والاجتماعية التي ترد بلغة الدعاء! هنالك عبارة في هذا الدعاء نفسه تقول: "اجعلْ ثَارَنا على مَن ظَلَمنا" أي اجعل انتقامنا يقع على من ظلمنا. إن ههنا نقطة لطيفة، فهو لم يطلب من الله أن ينتقم له ممن ظلمه.

"الثأر" يعني النزوع إلى الرد، وفي الإصطلاح يعني الرغبة في الانتقام فالنبي الكريم يريد أن يقول أنه عندما يقع علينا نحن البشر ظلم أو جور تحس الروح بالقهر وحب الانتقام والثورة. وما أن تظهر هذه الحالة فينا حتى تسعى في أي وقت وأي مكان وأي وسيلة، إلى أن تنفس عن نفسها، كألسنة النار إذ تمتد إلى كل مكان. يقول علماء النفس اليوم: إن مشاعر الحقد والعداء التي تظهر في النفس يمكن أن تغور إلى الأعماق، ويبدو على الإنسان أنه قد نسيها ظاهرياً، ولكنها لا تمحى، بل تظل في مكمنها تفعل فعلها دون علم العقل الظاهر، لكي تجد متنفساً وتخرج إلى الخارج، فالنبي (ص) يقول: يا رب، إن هذه النار الكامنة في نفوسنا، والتي قد تندلع ألسنتها يوماً من أعماقنا لا تجعلها تلسع بريئاً، فإن كان لا بدَّ من أن تلسع شخصاً، فليكن ذلك الذي ظلمنا وتسبب في إشعالها، إن الإنسان إذا أراد الانتقام مباشرة بإرادته وبسيطرة عقله الظاهر، فإنه لا ينتقم من شخص آخر غير الذي ظلمه، فإذا ارتكب حداد في بلخ جرماً بحقه، فإنه لا يقطع رأس صفار في شوشتر، ولكن عندما لا يكون المرء تحت سيطرة عقله الواعي، بل تحت سيطرة تلك العقيدة الدفينة وحقده الكامن في الأعماق، ويريد الانتقام، فلن يتذكر من هو الجدير بانتقامه حقاً.

لذلك يدعو الرسول الأكرم طالباً من الله أن يجعل انتقامنا وحقدنا بحيث لا يزيد على ضرب الظالم نفسه، وأن لا تتولد في أعماقنا على أثر ما يقع علينا من ظلم وجور، تلك العقد الدفينة التي تثير فينا روح العدوان والعصيان والتمرد، بحيث نتلذذ بالانتقام وننتشي بإيذاء الآخرين.

أخلاقية متجانسة في مجتمع متجانس:

الأخلاق السامية هي الأخلاق المتجانسة، المتعادلة، الموزونة، فمما لا شك فيه أنه إذا لم يكن المجتمع متجانساً موزوناً، وإذا لم تتجانس المؤسسات الاجتماعية، والقوانين الاجتماعية، والحقوق الاجتماعية وتتوازن، فإن السلوك الفردي لا يبقى متجانساً متوازناً. إن تأثير عدم التجانس والانسجام الاجتماعي لا يقتصر على الطبقة العامة الكادحة من الناس، بل إن الطبقة الخاصة الممتازة التي تخص نفسها بالامتيازات تتأثر بذلك أيضاً، فالأولى تصاب بالضيق والعصبية، وهذه تصبح عاطلة ملتوية، لا نفع فيها، كافرة بالنعمة، عديمة الصبر.

يقول الإمام علي (ع) في رسالته المعروفة إلى مالك الأشتر:

"لَيْسَ أحَدٌ منَ الرَّعِيَّة أَثْقل على الوالي مَؤُونَةً فِي الرَّخاء، وأقَلَّ معُونةً له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأَقَلَّ شُكراً عِنْد الاعطاء، وأَبْطأ عُذْراً عِند المَنع، وأضعفَ صَبراً عند مُلِمَّات الدَّهرِ، مِن أَهل الخاصَّة، وإنَّما عماد الدِّين، وجماعُ المُسْلمين، والعُدَّةُ للأعداء العامَّة من الأُمَّةِ، فَلْيكُن صَغْوُك لهُم وميلُك مَعَهُم" .

ما أروع وصف علي (ع) لروحية الطبقة الخاصة، مدللي المجتمع دون وجه حق، وشرحه لها!

ثمة حديث نبوي يقول: "استوَوا تستوِي قُلُوبُكُم"، أي كونوا على مستوى واحد، تجنبوا التمييز فيما بينكم، حتى تستقيم قلوبكم على مستوى واحد فتتآلف وتتقارب، أي لو حصل في أعمالكم وعلاقاتكم ونعم الله عليكم انشقاق وتباعد، فلسوف يحصل ذلك في قلوبكم أيضاً، ولن تعودوا قادرين على التآلف واتحاد الفكر وعلى الوقوف في صف واحد، بل ستقفون حتماً في صفين مختلفين.

ورد في القرآن الكريم: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً} (آل عمران: 103).

وهذه الآية ذات المضمون الواضح تخص الاتحاد الذي أنعم به الله على المسلمين.

سر نجاح الإسلام:

سبق أن قلنا إن الإسلام لو كان واجبه ينحصر في الجانب الأخلاقي، مثل باقي الاتجاهات الأخلاقية التي لا عمل لها سوى عرض النصائح والإرشادات الأخلاقية، لاقتصر عمله أيضاً على إسداء الموعظة والنصيحة، ولما تدخل في تركيب البنية الاجتماعية، ولما كان بمقدوره أن يؤسس مجتمعاً جديداً، مجتمعاً موحداً، متحد الفكر والقلب بحيث يغير وجه التاريخ.

ما من شك في أن ما يؤلف بين القلوب ويقرب بعضها من بعض هو الإيمان والعقيدة. لقد أوجد الرسول الكريم أعظم عامل من عوامل الوحدة، وهو وحدة العقيدة، فجمع الناس تحت لواء "لا إله إلاَّ الله"، ولكنه لم يكتف بترسيخ العقيدة والإيمان، بل وجه اهتمامه إلى موانع الوحدة وما يقف في وجهها، فأزالها من الطريق، كما أزال أسباب تباعد القلوب وموجبات الحقد والحسد والانتقام، والتمايز في الحقوق. لا شك أنه إذا كانت المقتضيات موجودة، والموانع مفقودة، إذا كانت العقيدة والإيمان موجودين، والتمايز مفقوداً، فإن المعلول، أي الوحدة والتآلف والانسجام، يتحقق تلقائياً، بخلاف الأمر لو كان المقتضي موجوداً والمانع موجوداً أيضاً، أو لو كان المقتضي والمانع مفقودين معاً.

وعليه فلا ينبغي أن نقول إن الإسلام قد وحَّد بين الناس بإيجاده العقيدة فحسب، وإنما يضاف إلى ذلك كونه قد أزال الموانع والتمايز والشقاق والاختلافات أيضاً. فهو عندما قال: {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً}(آل عمران: 64) فقد أردف ذلك بقوله: {ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله} (آل عمران: 64).

وقد قال النبي (ص) في حجة الوداع: "أيُّها النَّاسُ إنَّ ربَّكُمْ واحِدٌ وإنَّ أباكُمْ واحِدٌ، كُلُّكُم من آدَم وأدُم مِن تُراب، لا فَضْل لعَربِيٍّ على أعجمي إلاَّ بالتَّقوى" ثم أضاف: "ألا هلْ بَلَّغت؟" فقالوا جميعاً "نعم" فقال: "فَلْيَبلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائب" أي ليوصل كل جيل هذا إلى الجيل التالي.

أثر العدالة في السلوك العام:

يتضح لنا من هذا أن لوجود العدالة وعدمها أثراً في سلوك الناس، لأنها ما دامت تؤثر في العقائد والأخلاق، فلا بدَّ أن تؤثر في الأعمال أيضاً: {قل كل يعمل على شاكلته} (الإسراء: 84)، أي أنَّ كل امرئ يعمل على وفق فكره وعقيدته وحالته النفسية، فأصل الأعمال هو الروح والفكر.

بالإضافة إلى أن الظلم والتمايز والإحساس بالغبن والحرمان الاجتماعي يورث تلك الآثار، فإن الفقر نفسه مهما يكن سببه، سواء أكان سببه الظلم أم شيء آخر، هو بذاته من أسباب الإثم، وإذا ما رافقه الإحساس بالغبن والحرمان، فالحال أسوأ، ثم إذا رافق ذلك التحسرُ على ما يرى من ترف الآخرين، فذلك هو أشد سوءاً، عندئذٍ لسان حاله يقول: (الحق أقول لا أستطيع أن أرى العذال يحتسون الشراب وأبقى متفرجاً)

إن "لا أستطيع أن أرى" هو سبب اللصوصية والسرقة، سبب الرشوة والارتشاء، سبب الاختلاس وخيانة الأمانات، سبب ارتكاب الآثام، سبب الغش والخداع والمكر، إنه هو الذي يدفع ببعض الناس الذين يريدون اللحاق بغيرهم إلى أن يتقبلوا الرشوة، وإلى أن يسرقوا، وإلى أن يضربوا بحقوق الآخرين عرض الحائط، وهكذا...

يقول الإمام علي (ع) لابنه محمد المعروف بابن الحنفية، بخصوص الفقر: "يَا بُني إنّي أخاف عَلَيك الفَقْر، فَاسْتَعِذْ بالله مِنه، فإن الفقر مَنْقصَةٌ لِلدين مَدْهَشةٌ لِلعقل، دَاعِيَةٌ لِلمَقْت" فما معنى أن يكون الفقر منقصة للدين؟ معناه أنه إثم، أقصد إنَّ الفقر يحمل الإنسان الضعيف الإيمان على ارتكاب الإثم، فالفقر منشأ الكثير من الآثام، ولهذا قال الرسول الأكرم (ص): "كَادَ الفَقرُ أن يَكُون كُفْراً"، فالفقر يضعف العزيمة ويؤدي إلى المعصية.

ومن آثار الفقر الأخرى أنه "مدهشة للعقل"، أي أنه يربك العقل ويصيبه بالاندهاش، فيتخاذل في مواجهة الحاجة والافتقار إلى وسائل الحياة، فيفقد ملكاته، ولا يعود الإنسان قادراً على أن يكون صائباً في تفكيره وفي إصدار أحكامه، بمثل ما إنَّ المصائب تربك الفكر كذلك.

(ينبغي البحث عن التدبير الصائب في القلب، إن رأسمال العافية هو الكفاف أولاً)

(لا تأتي ضربة السيف القوية من ذراع ضعيفة، ولا التدبير السليم من القلب الكسير)

لا ريب في أن هناك أفراداً مختلفين لا تؤثر فيهم الحوادث والنكبات ولكن الناس ليسوا جميعاً هكذا. وأثر الفقر الثالث هو إنه "داعية للمقت"، أي أن الفقر يكون سبباً للوم والاضطهاد والتحقير، مما يؤدي بالتالي إلى تعقيد نفسية الإنسان، أو قد يكون معنى العبارة هو أن الفقير يحمل روح العداء تجاه الناس لأنه يعتبرهم مسؤولين عن سوء حاله وتعاسته.