علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

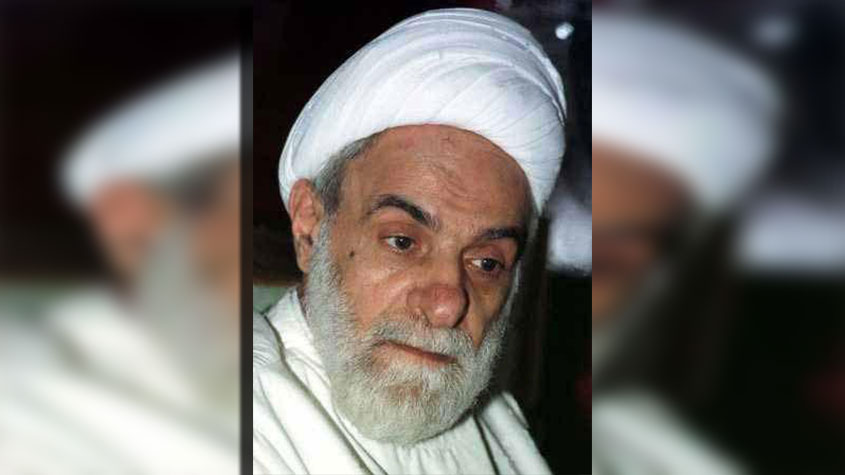

الشيخ محمد جواد مغنيةعن الكاتب :

الشيخ محمد جواد مغنية، ولد عام 1322ﻫ في قرية طير دبّا، إحدى قرى جبل عامل في لبنان، درس أوّلاً في مسقط رأسه ثمّ غادر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته الحوزوية، وحين عاد إلى وطنه، عُيّن قاضيًا شرعيًّا في بيروت، ثمّ مستشارًا للمحكمة الشرعيّة العليا، فرئيسًا لها بالوكالة. من مؤلّفاته: التفسير الكاشف، فقه الإمام الصادق(ع)، في ظلال نهج البلاغة، الفقه على المذاهب الخمسة، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، الإسلام والعقل، معالم الفلسفة الإسلامية، صفحات لوقت الفراغ، في ظلال الصحيفة السجادية، وسوى ذلك الكثير. تُوفّي في التاسع عشر من المحرّم 1400ﻫ في بيروت، ثمّ نُقل إلى النجف الأشرف، وصلّى على جثمانه المرجع الديني السيّد أبو القاسم الخوئي، ودُفن في حجرة 17 بالصحن الحيدري.أقسام العلّة

العلّة هي القوة التي يصدر عنها المعلول «1» وهي أربعة أنواع: فاعلية، وغائية، ومادية، وصورية.

1 - العلة الفاعلية

هي العامل المؤثر، والمحرك الذي به يوجد الشيء، كالنجار الذي جعل الخشب سريرًا.

2 - العلة الغائية

وهي ما لأجله يكون الشيء، كالجلوس على السرير، فإنه غاية لصنعه وإيجاده. وهي تكون علة بلحاظ، ومعلولة بلحاظ آخر، فالجلوس معلول بحسب الخارج لوجود السرير، إذ لولاه لما تحقق الجلوس وهو في نفس الوقت علة، إذ لولا فكرة الجلوس لم يوجد الدافع على ايجاده، لذا قيل: إن الغاية تثبت لكل فاعل مختار، أما فعل الطبيعة التي تجعل من الحبة سنبلة فتسمى فائدة وحكمة، وقد تسمى غاية تشبيها لها بالغاية الحقيقية التي تفتقر إلى قصد وإرادة.

3 - العلة المادية

وهي التي يتكون منها الشيء، كالخشب بالقياس إلى السرير، ويعبر عنها بالقابل والهيولي «2».

4 - العلة الصورية

وهي الهيئة التركيبية التي تظهر في السرير بعد الصنع.

وهذه العلل الأربع لا بد من تحققها في كل موجود خارجي بعد ما أثبت العلم انه لا يوجد شيء صدفة وبلا سبب. والعلة المادية والصورية تتكون منهما الماهية، ولا يمكن انفصال إحداهما عن الأخرى في الوجود، إلا أن الأغراض والمصالح تتعلق - في الغالب - بالهيئة فقط، فإذا قلت لصاحبك: اسمح لي بقلمك، فإنما تريد هيئة القلم التي تكتب من أية مادة تكون أما العلة الفاعلية والغائية فهما علة للوجود، إذ لولا الفاعل المحرك والفكرة التي تدفعه على العمل لما وجد شيء. ويتصل بمبحث العلة مسألتان هامتان:

الدور والتسلسل

«المسألة الأولى» في إبطال الدور والتسلسل، ومعنى الدور أن يوجد شيئان، كل واحد منهما علة للآخر، وبطلانه واضح، لأنه يستلزم توقف الشيء على نفسه، ومثال قول الشاعر:

مسألة الدور جرت * بيني وبين من أحب

لولا مشيبي ما جفا * لولا جفاه لم أشب

يقول الشاعر: إن حبيبه جفاه لشيبه، وإن الشيب حصل أولًا، ثم أعقبه الجفاء، ثم ناقض نفسه، وقال: إن الشيب كان من جفاء الحبيب، أي أن الجفاء حصل أولًا ثم أعقبه المشيب، فيكون كل من الجفاء والشيب متقدمًا ومتأخرًا في آن واحد، وبالتالي يكون الشيء متقدمًا على نفسه. وكذا لو قلت: لا يوجد المساء إلا بعد الصباح، ولا يوجد الصباح إلا بعد المساء.

ومعنى التسلسل أن يفرض وجود حوادث أو أفراد من جنس واحد لا تتناهى في جانب الماضي، وكل فرد مسبوق بغيره على أن يكون السابق علة للاحق. وهو جائز في جانب المستقبل والأبد، كالأعداد، فإنها تقبل الزيادة، ولا يمنع العقل من عدم تناهيها. أما التسلسل في جانب الماضي والأزل بحيث لا يكون لها أول فمحال، لأن الأفراد إذا لم تنته إلى موجود بالذات يلزم ان لا يوجد شيء أبدًا، فلو افترضنا أن كل فرد من أفراد الإنسان لا بد أن يولد من إنسان مثله كانت النتيجة المنطقية أنه لم يوجد إنسان أبدًا، تمامًا كما لو قلت: لا يدخل أحد إلى هذه الغرفة حتى يدخلها إنسان قبله، فتكون النتيجة، والحال هذه، أن لا يدخل الغرفة أحد، حيث يصبح المعنى أن دخول الإنسان الغرفة شرط في دخوله إليها، وبديهة أن الشيء الواحد لا يكون شرطًا لنفسه بنفسه، ولا علة ومعلولًا لها في آن واحد لشيء واحد.

ومن الأدلة على بطلان التسلسل البرهان المسمى ببرهان التطبيق، وهو العمدة عند الفلاسفة. ومحصله أن نفترض خطين غير متناهيين ويبتدئ كل منهما من نقطة واحدة، ثم نفصل من أحد الخطين قطعة، ثم نطبق أحد الخطين على الآخر، فنجعل أول أحدهما مقابلاً لأول الآخر، ونمده إلى ما لا نهاية، فإن استمر كذلك، وكان في إزاء كل واحد من الخط الزائد واحد من الخط الناقص كان الناقص مثل الزائد، وهو محال.

وإن انقطع الناقص يكون متناهيًا لا محالة. وإذا انتهى الناقص ينتهي الزائد أيضًا، لأنه إنما زاد بالمقدار المقطوع، والزائد على المتناهي متناه.

الواحد لا يصدر عنه إلا واحد

«المسألة الثانية»: قال الفلاسفة: إن الواحد الذي ليس فيه حيثيات متعددة لا يصدر عنه إلا واحد، لأنه لا بد أن يكون بين العلة ومعلولها نوع من العلاقة والخصوصية، ولولا وجود العلاقة بينهما لما استدعت العلة وجود معلول معين، ولكان صدور الحرارة عن النار دون البرودة، وصدور البرودة عن الماء دون الحرارة ترجيحًا بلا مرجّح ما دامت العلاقة مفقودة بين الطرفين.

وقد تولد من هذه النظرية مشكلة فكرية، وهي أن اللّه واحد من جميع جهاته، والعالم متكثر، فكيف صدر العالم المتعدد عن اللّه الواحد؟ وعليه لا بد من القول إما بوحدة العالم، وإما بتعدد الخالق، وكلاهما خلاف الواقع. فما هو الحل؟

وهذا الإشكال لا يرد على من ذهب إلى أن صفات اللّه غير ذاته، كما يقول الأشاعرة «3»، ولا على من قال بأن اللّه سبحانه هو الفاعل المختار يوجد الأشياء بإرادات متعددة، إذ يكون فيه، والحال هذه، حيثيات كثيرة باعتبار صفاته، وتعدد إرادته. أما القائلون بأن اللّه واحد بالذات واحد بالصفات، وليست له إرادات متجددة، ولا حيثيات متعددة فقد حلوا الإشكال بما يلي:

وهو أن اللّه يوحد المعلول الأول، وهذا المعلول فيه جهات كثيرة، منها أنه ممكن الوجود بذاته، ومنها أنه واجب الوجود باعتبار علته، ومنها أنه يدرك نفسه ويدرك مبدأه، وكل هذه الحيثيات تجمعت في المعلول الأول، ويصدر عن هذا المعلول أشياء كثيرة بلحاظ جهاته الكثيرة، أي أن اللّه خلق واحدًا فقط، فيه جهات، وهذا الواحد المتعدد بالجهات أوجد العالم المتكثر، ومن هنا تولدت فكرة التوسط بين اللّه وخلقه.

ثم اختلف الفلاسفة في الواسطة: هل هي واحدة أو أكثر، فقال أفلاطون: إنها واحدة، وهي النفس الكلية، فاللّه أوجد النفس، وعنها يتفرع العالم. وقال الكندي (ت 252 ه): إن اللّه أوجد العالم بواسطتين:

هما العقل والنفس، أوجد اللّه العقل، وأودع فيه الفعل والإيجاد، وهو بدوره أوجد النفس، وهي أوجدت العالم. أما الفارابي فقد جعل بين اللّه والعالم عشر وساطات، وهي العقول العشرة، قال: العقل الأول ينبثق عن اللّه ابتداء، وينبثق عن العقل الأول عقل ثان يدبر شؤون الأفلاك، وعن الثالث عقل رابع يدبر زحلاً، ثم الخامس للمشتري، ثم السادس للمريخ، ثم السابع للشمس، والثامن للزهرة، والتاسع لعطارد، والعاشر للقمر.

ونحن إذ نتكلم عن هذه العقول فإننا ننقل ألفاظًا سطرها الأولون دون أن نتعقلها أو نهضم معناها، إما لقصور في عقولنا، وإما لأنها غير معقولة في ذاتها.

وهناك فئة من الفلاسفة ومنهم أرسطو، قالوا بأن لا واسطة بين الواجب والممكن، بين اللّه والعالم، فكما أن اللّه واحد فالعالم واحد أيضًا، والكثرة إنما هي في الجزئيات والأفراد «4».

وقال محمد بن إبراهيم الشيرازي المعروف بالملا صدرا في كتاب «المبدأ والمعاد»: إن واجب الوجود لا كثرة له بوجه من الوجوه، هو أحديّ الذات، أحدي الصفات، أحدي الفعل، لا صفة له إلا وجوب الوجود، ولا فعل له الا إفاضة الوجود، وجميع صفاته الفعلية هي إبداع الوجود، وإضافة الخير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انتقد هيوم هذا التعريف، وقال: «إنّ العلة هي حادثة متقدمة، والمعلول حادثة متأخرة، أما القوة المؤثرة فلم نجدها عند التجربة» ومهما يكن، فإن مجرد التقدم والتأخر بين شيئين لا يدل على أحدهما علة، والآخر معلول، فقد يكون ذلك من باب الصدفة، كانتحار الطلاب أيام الامتحان، أو يكون الاثنان معلولين لعلة أخرى، كالتتابع بين الليل والنهار، فإنهما مسببان عن دوران الأرض.

(2) الهيولى كلمة يونانية معناها الأصل والمادة، وهي واحدة في جميع الأشياء حتى في الجماد والنبات والحيوان، وإنما تتباين الكائنات بالصورة فقط.

(3) وللأشاعرة مبدأ آخر غير تعدد الصفات يمكنهم أن يدفعوا به هذا الإشكال، وكثيرًا غيره من الإيرادات، وهو «إن جميع الممكنات تستند إلى اللّه ابتداء وبلا واسطة» كما ذكره صاحب المواقف في ج 4 ص 123، ويتفرع عليه أن النار ليست محرقة وأن الحجر لا يسقط إلى أسفل إذا رمي في الهواء، وأن العلم بالنتيجة لا يوجد عند العلم بالمقدمات، بل اللّه أوجد الإحراق عند وجود النار، ولو شاء لأوجد نارًا بلا إحراق، وإحراقًا بلا نار، واللّه أسقط الحجر إلى الأرض، ولو شاء لرفعه إلى السماء، واللّه أوجد العلم عند النظر الصحيح، ولو شاء لأوجد علمًا بلا نظر، ونظرًا بلا علم، وأورد عليهم العلامة الحلي بأنه يلزمهم إذا علم الإنسان بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الاثنين نصف الأربعة أن لا يعلم بأن الواحد نصف نصف الأربعة. أي يجوز تخلف العلة القهرية عن أسبابها الضرورية.

(4) كتاب مصباح الأنس بين المعقول والمشهور لمحمد بن إسحاق القونوي ص 70 طبعة إيران 1323 ه. توفي القونوي سنة 1272 ه.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (رعب) في القرآن الكريم

معنى (رعب) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

عذاب جهنم شامل للمنافقين والمؤمنين الفاسقين معاً

عذاب جهنم شامل للمنافقين والمؤمنين الفاسقين معاً

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الدماغ يوظف المعرفة القبلية بعد تفكيكها وإعادة تركيبها

الدماغ يوظف المعرفة القبلية بعد تفكيكها وإعادة تركيبها

عدنان الحاجي

-

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (3)

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (3)

محمود حيدر

-

مناجاة الذاكرين (8): اذكروني أذكركم

مناجاة الذاكرين (8): اذكروني أذكركم

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

هل قاتلت الملائكة؟

هل قاتلت الملائكة؟

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

بين الأمل والاسترسال به (1)

بين الأمل والاسترسال به (1)

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ..} لا تدلُّ على تزكية أحد (2)

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ..} لا تدلُّ على تزكية أحد (2)

الشيخ محمد صنقور

-

ماذا نعرف عن القدرات العظيمة للّغة العربية؟

ماذا نعرف عن القدرات العظيمة للّغة العربية؟

السيد عباس نور الدين

-

لا تبذل المجهود!

لا تبذل المجهود!

عبدالعزيز آل زايد

الشعراء

-

الإمام الهادي: غربة على شفير السّمّ

الإمام الهادي: غربة على شفير السّمّ

حسين حسن آل جامع

-

سيّد النّدى والشّعر

سيّد النّدى والشّعر

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى (رعب) في القرآن الكريم

-

عذاب جهنم شامل للمنافقين والمؤمنين الفاسقين معاً

-

الدماغ يوظف المعرفة القبلية بعد تفكيكها وإعادة تركيبها

-

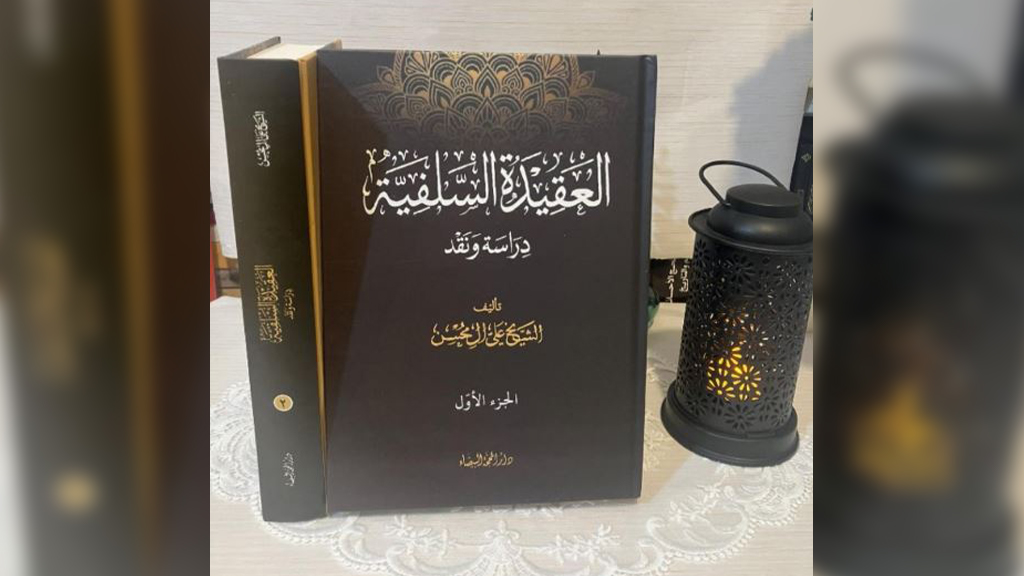

(العقيدة السّلفيّة، دراسة ونقد) جديد الشيخ علي آل محسن

-

محاضرة بعنوان: (الفلسفة بين اليوميّ واللايوميّ) للباحث عبدالله الهميلي

-

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (3)

-

مناجاة الذاكرين (8): اذكروني أذكركم

-

سياسة المتوكل مع الإمام الهادي (ع) (3)

-

معنى (ودق) في القرآن الكريم

-

هل قاتلت الملائكة؟