مقالات

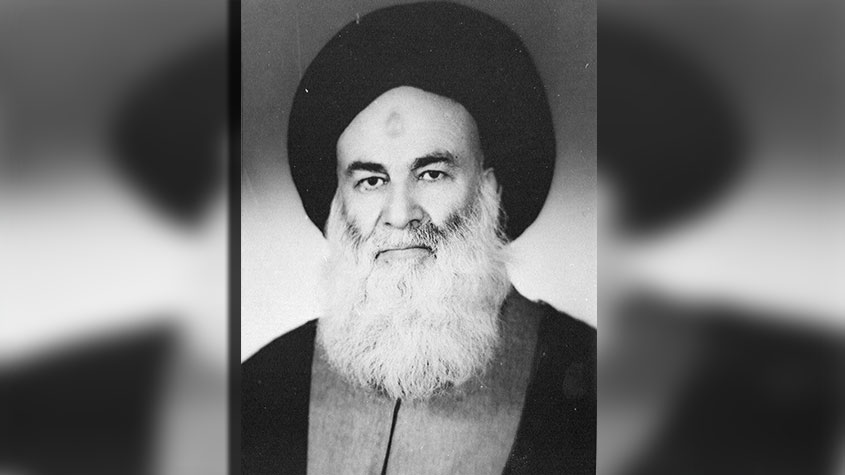

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ محمد مصباح يزديعن الكاتب :

فيلسوف إسلامي شيعي، ولد في مدينة يزد في إيران عام 1935 م، كان عضو مجلس خبراء القيادة، وهو مؤسس مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي، له مؤلفات و كتب عدیدة فی الفلسفة الإسلامیة والإلهیات والأخلاق والعقیدة الإسلامیة، توفي في الأول من شهر يناير عام 2021 م.علّة وداع شهر رمضان المبارك وأهمّيته (3)

صعوبة فراق شهر رمضان المبارك بالنسبة لأحبّاء الله تعالى

يحكي بعض المقرّبين من السيّد الخمينيّ (رضوان الله تعالى عليه) عنه هذه القصّة: “حينما كان يتوضّأ، فإنّه وعوضًا عن الوقوف أمام صنبور الماء، كان يقف جانبًا، ويتوضّأ؛ فدفعنا فعله هذا إلى التساؤل، إلى أن تمكّنت في الأخير من سؤاله عن علّة ذلك، فأجابني قائلًا: “أريد من ذلك أن أواجه القبلة”. ومن هنا، نفهم أنّه (قدّس الله سرّه) كان يُراعي الأحكام الشرعيّة كثيرًا إلى درجة أنّه كان يسعى إلى التوجّه نحو القبلة حين الوضوء. فإنك تجد من ناحية شخصًا محبًّا لمراعاة الأحكام الدينيّة إلى هذا الحدّ، وتجد من ناحية أخرى شخصًا لا يهتمّ حتّى بمراعاة العديد من الأحكام القطعيّة.

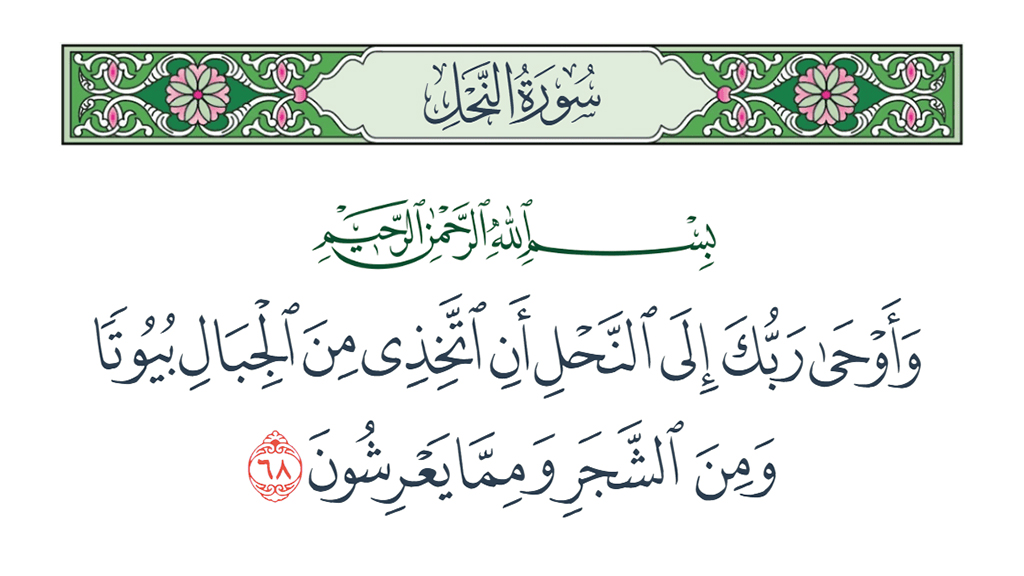

وإنّ محبّتنا لشهر رمضان المبارك تختلف بهذا النحو، حيث يوجد بيننا من يشقّ عليه اقتراب هذا الشهر والصبر على صومه، ويشعر بثقل كبير عند حلوله، مثلما أنّ حلول وقت الصلاة لا يكون مرحّبًا به عند الكثير من الناس الذين لا تجدهم يشتاقون كثيرًا إليها، كما ورد في القرآن الكريم: ﴿وَاسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ والصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعينَ﴾، فالصلاة بمقتضى هذه الآية كبيرة وثقيلة بالنسبة لعامّة الناس، باستثناء أهل الخشوع والأنس بها، فهم فقط الذين يلتذّون بها، بخلاف الآخرين الذين لا يأنسون بهذه الفريضة الإلهيّة، بل يُؤدّونها بمشقّة، وتراهم حين أدائها ينتظرون وقت انتهائها؛ هذا، مع أنّ لله تعالى عبادًا لا يملّون من الصلاة، وبعد انقضاء هذه العبادة ينهمكون في أداء التعقيبات، ولا يرغبون في الانقطاع عن التوجّه إلى الله تعالى ومناجاته. وقد شاهد صاحب هذه الكلمات بأمّ عينيه كيف كان سماحة السيّد القائد وكذلك بعض العظماء ينهمكون بعد الصلاة في أداء التعقيبات، من دون أن يُحرّكوا وجوههم لفترة من الزمن.

إنّ حلول شهر رمضان المبارك ووقت الصيام له مثل هذه العلاقة بالناس، فتجد بعضهم وكأنّهم يستوحشون عند اقتراب مجيئه، فهم في قلق دائم من أنّهم لن يتمكّنوا في هذا الشهر الفضيل من الأكل والشرب بكلّ راحة؛ لكنّك ترى البعض الآخر ينتظرون قدومه قبل شهرين من وقت حلوله، ويصومون هذَين الشهرَين احتفاءً به. في إحدى السنوات، كنت متواجدًا في شهر رجب في دولة كينيا، فأخبرني الأصدقاء في السفارة أنّ أحد الموظفّين المحلّيين العاملين في السفارة يصوم كلّ سنة الأشهر الثلاثة: رجب وشعبان ورمضان، فهذا الأخ المسلم الذي يرجع أصله إلى الهند كان يصوم في قلب إفريقيا كلّ سنة ثلاثة أشهر، ويستبق الصيام لشهرَين رعايةً لحرمة شهر رمضان المبارك.

إنّ انقضاء شهر رمضان المبارك بالنسبة لهؤلاء الوالهين بالشهر الفضيل هو مثل فقد إنسان عزيز عليهم، أو على الأقلّ مثل ذهاب هذا العزيز في سفر طويل، بحيث لن يتمكّنوا من رؤيته طيلة سنة كاملة. فبعض الأفراد نجدهم في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك يبكون حقيقةً بسبب لوعة الفراق، ويحزنون بحقّ متى ما تذكّروا أنّ أيّامًا قليلة تفصلهم عن نهايته. إن من الممكن أن تُثير هذه الحالة تعجّبنا ونتساءل مع أنفسنا: ما هو سبب حزن هؤلاء؟ فقد أدّوا ما عليهم من صيام، وأنجزوا تكاليفهم على أحسن وجه، وعليهم الآن أن يتوقّعوا الحصول على الجزاء، أي ينبغي أن يعيشوا حالة الدائن، فلماذا يبكون ويحزنون لانقضاء هذا الشهر؟! إنّ هذا التساؤل والتعجّب ناشئ من قلّة معرفتنا بالله تعالى وبدينه، وضُعف محبّتنا لهما، بحيث يسري ذلك حتّى إلى الشعائر والتعاليم الدينيّة أيضًا. فهذا الضعف في معرفة الأحكام الدينيّة ومحبّتها نابع عن نقص في معرفة البارئ عزّ وجلّ ومحبّته سرى إلى المراتب الأدون. وفي الحقيقة، فإنّ هذا المنبع هو الذي يُنظّم أفعالنا وسلوكياتنا. وبعبارة أخرى، إنّ أفعالنا تجلّيات لذلك المنبع. يقول الإمام السجّاد (عليه السلام) عن شهر رمضان المبارك: “فَنَحْنُ مُوَدِّعُوهُ وِدَاعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا، وَغَمَّنَا وَأَوْحَشَنَا انْصِرَافُهُ عَنَّا”. والوحشة تقع في مقابل الأنس، فحينما يأنس الإنسان بأحد، ثمّ يفترق عنه، فإنّه يشعر بالوحدة، ويُعبّر عن هذا الشعور بالوحدة والغربة الناتج عن فراق المحبوب بواسطة الفعل “أوحش”.

علاقة العادات الاعتباريّة بالواقع

“وَلَزِمَنَا لَهُ الذِّمَامُ الْمَحْفُوظُ”؛ ما هي العلاقة القائمة بين هذه العادات والتقاليد الاجتماعية بصفتها أمورًا اعتباريّة، وبين الواقع وحكم العقل؟ بل ولماذا يضع العقلاء – في الأساس – هكذا عادات وتقاليد؟ كأن يُعيّنوا مثلًا أحد الأيّام كعيد، فيملؤوا المدينة بالزينة، أو يعتبروا في المقابل يومًا آخر يوم حزن وعزاء، فيغمروا كلّ مكان بالسواد؛ فما هي علاقة هذه الأمور بحكم العقل؟ الجواب هو: بشكل عامّ، تُوضع الاعتبارات العقلائيّة دائمًا على أساس مجموعة من المصالح؛ ومن باب المثال، حينما يشتري الإنسان بضاعة، ويبذل مقابلها مالًا، فإنّ هذه البضاعة تُصبح منذ ذلك الحين فصاعدًا مملوكة له، ويصير المال مملوكًا للبائع، حيث يُشكّل هذا الأمر نموذجًا عن العقود.

فهذه العقود والاعتبارات العقلائيّة تتبلور بهدف تحقيق مصالح، أي إنّ هكذا اعتبارات إنّما توضع لأجل هذه المصالح، كما أنّ العقل يقول: لا يُمكن تحقيق مصالح المجتمع، إلّا عن طريق وجود مبادلات اجتماعيّة، وإلّا، لو أراد كلّ واحد أن يسدّ حاجاته بنفسه، فلن يتقدّم المجتمع. فصحيح أنّ هذه العقود اعتباريّة ولا تتمتّع بواقعيّة خارجيّة، إلّا أنّها مقدّمة لتحقيق مجموعة من الواقعيّات. فحينما نعتبر إحدى المعاملات، فإنّنا نستفيد أيضًا من آثارها ونتائجها الواقعيّة. وعلى سبيل المثال، عندما نعتبر مبادلة بين الخبز والنقود، فإنّنا نأكل الخبز الذي يطبخه الخبّاز، فأكل الخبز فعل حقيقيّ، لكنّه مترتّب عن عقد اعتباريّ.

وهكذا الشأن أيضًا بالنسبة للعادات والتقاليد الاجتماعيّة التي تُعتبر بسبب وجود مصالح، بحيث إذا كانت صحيحة (أي موضوعة أو مؤيّدة من قبل العقل أو الشرع)، فإنّها ستكون منشأً لمجموعة من المصالح الواقعيّة.

وبدورها، فإنّ مراسم الوداع عبارة عن عقد وعادة اجتماعيَّين تتمّ صياغتهما على أساس مصالح أبرزها ترسيخ العواطف والأحاسيس، وترتيب آثار عمليّة عليها. فحينما تُودّع الأمّ ابنها حين سفره، فإنّ ذلك يُفضي إلى ترسيخ ذكر الابن في ذهنها، فتدعو له كلّ يوم؛ فمع أنّ الوداع مسألة اعتباريّة، لكنّها تُصبح منشأً لأمور واقعيّة، إذ يُؤدّي الوداع إلى أن يكون قلب الإنسان في ذكر دائم لأحبّته، فيدعو لهم، ولا يغفل عن تفقّدهم وخدمتهم. فهذه المسائل تستتبع بالنسبة للذين يُؤدّونها بدافع دينيّ جزاءً أخرويًّا أيضًا، حيث إنّ الدموع التي تنهمل حين وداع شهر رمضان المبارك لها ثواب يُحصّل نتائج واقعيّة للإنسان في الآخرة. فشعاع التأثير العاطفيّ لهذا الوداع يبقى في وجود الإنسان مدّة طويلة، ويمنعه لفترة من ارتكاب المعاصي، كما يزيد من رغبته في العبادة. وعليه، صحيح أنّ هذه العادات والتقاليد اعتباريّة، لكنّها إذا كانت صائبة، فإنّها ستستتبع مصالح اجتماعيّة عظيمة، شأنها في ذلك شأن بقيّة الاعتبارات العقلائيّة.

يحظى تعظيم شعائر الله تعالى بأهمّية بالغة، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾، فإذا ما نُسيت هذه الشعائر في المجتمع، ولم تلق العناية اللازمة، فإنّ الناس الذين يتعيّن عليهم الاستفادة منها سيُحرمون منها، ممّا سيُعرّضها للاندثار تدريجيًّا. فلو اختفت مجالس العزاء من البلد لسنة واحدة، لحُرم الناس من آثار وبركات هذه المجالس بشكل طبيعيّ، وقد صادفت مرحلة طفولتي منع عقد مجالس العزاء من قبل رضا خان، وأتذكّر كيف كان عملاء الحكومة يتصدّون لإقامة هذه الشعيرة الإلهيّة. وبطبيعة الحال، حينما يبقى الوضع كذلك، فإنّ الناس يُحرمون تدريجيًّا من بركات هذه الشعائر. إنّ إحياء الشعائر من أعظم العبادات، كما أنّ الله تعالى اعتبرها في كتابه الكريم نابعة من التقوى وطهارة القلب.

وخلاصة القول، إنّ الوداع – بما هو عادة وعقد اجتماعيّ – يستتبع نتيجة عقلائيّة، حيث بوسعنا مشاهدة مثل هذه النتيجة الواقعيّة في وداع شهر رمضان المبارك أيضًا. وفي الحقيقة، فإنّ ذلك سيُؤدّي إلى ترسيخ الميثاق الذي عقدناه مع الشهر الفضيل، والعهد الذي أخذه الله تعالى علينا، ويُقوّي عبوديتنا للبارئ عزّ وجلّ. وهذا هو معنى كلام الإمام السجّاد (عليه السلام) الذي قول فيه: “وَلَزِمَنَا لَهُ الذِّمَامُ الْمَحْفُوظُ”. وعندما تُستخدم في عبارات نظير هذه ألفاظ بصيغة اسم المفعول، فإنّها تكون بمعنى: “من شأنه أن يُفعَل”، أي إنّ مقتضى الحقّ هو أداء هذا العمل، نظير ما ورد في الآية القرآنيّة الكريمة التي يقول البارئ تعالى فيها: ﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كانَ مَفْعُولًا﴾، أو الآية التي جاء فيها: ﴿وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾. ومن هنا، فإنّ المراد من كلمة “المحفوظ” في تلك العبارة من الدعاء أنّه ينبغي أن يبقى محفوظًا، كما أنّ كلمة “المرعيّة” الواردة في تتمّة العبارة تعني: تلزم مراعاتها، و”المقضيّ” تعني أنّه يتوجّب قضاؤه.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

معنى (دهر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

الشيخ مرتضى الباشا

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

الشيخ محمد جواد مغنية

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الشهيد مرتضى مطهري

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

اختر، وارض بما اختاره الله لك

الشيخ علي رضا بناهيان

-

المشرك في حقيقته أبكم

المشرك في حقيقته أبكم

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

السيد محمد حسين الطهراني

-

الصبر والعوامل المحددة له

الصبر والعوامل المحددة له

عدنان الحاجي

-

كيف يكون المعصوم قدوة؟

كيف يكون المعصوم قدوة؟

السيد عباس نور الدين

-

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

حسين حسن آل جامع

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

-

(تراتيل عشقك) باكورة إصدارات الكاتبة إيمان الغنّام

-

فانوس الأمنيات

-

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

-

الإمام عليّ (ع): ما خفي من فضله أعظم

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

-

أولى جلسات ملتقى شعراء الأحساء بمجلسه الجديد

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

-

معنى (أرك) في القرآن الكريم