قرآنيات

علّة اختيار موسى (ع) لهارون (ع) وزيرًا

وقد كان نبيّاً مرسلاً كما يظهر من الآية (45) من سورة المؤمنون: (ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ). وكذلك كانت له بصيرة بالأمور وميزاناً باطنياً لتمييز الحق من الباطل، كما ورد في الآية (48) من سورة الأنبياء: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً).

معنى (هيت) في القرآن الكريم

{وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ} [يوسف : 23]. أي ائت وأقبل إليّ أو ائت لنفسك قريبًا منّي. فاستعاذ باللّٰه عزّ وجلّ الّذي ربّاه. ولم يكن له معاذ غيره، وليس له في نفسه قوّة قويّة عاصمة، إلّا أن يعصمه اللّٰه. فإنّ {النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي} [يوسف : 53].

معنى (عصى) في القرآن الكريم

فالأول - وهو العصيان من حيث هو ثمّ لحوق التبعة إليه، كما في: { وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} [طه : 121]. {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ} [المزمل : 16]. {فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ} [الشعراء : 216]. {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ} [الأحزاب : 36].

شرح سورة الفاتحة

فكلّ حمدٍ في أيّ موضعٍ لأيّ محمودٍ كان فهو من الفضائل والفواضل، وهي جميعاً أظلال فضائل الله تعالى وفواضله، إذ كلّ كمالٍ وجمالٍ وجلالٍ رشحٌ وفيضٌ من كماله وجماله وجلاله، وهو مبدؤها ومنتهاها. وكما أنّ المحموديّة مختصّة به تعالى، فكذا الحامديّة لأنّ أيّ حمد صدر عن حامد فهو بحوله وقوته تعالى، إذ لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم.

مقام العقل السّامي

ليست هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها القرآن الكريم إلى مقام العقل السامي، كما أنها ليست المرة الأولى التي يصرح فيها بأن العامل الأساسي لتعاسة الإنسان ودخوله عوالم الخسران والضياع والعاقبة التعيسة، وسقوطه وفي وحل الذنوب وجهنم.. هو عدم الاستفادة من هذه القوة الإلهية العظيمة، وإغفال هذه القدرة الجبارة، وعدم استثمار هذه الجوهرة والنعمة الربانية

معنى (سعد) في القرآن الكريم

{يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا} [هود : 105 - 107]. أي لا تقدر نفس أن تظهر ما في نفسها من إحاطة العظمة والسطوة والهيبة، إلّا أن يؤذن بالإظهار، فيومئذ يكون الناس على صنفين، إمّا شقيّ وهو في حالة الشدّة والعناء، فهو بمقتضى تلك الشدّة والكلفة يكون له زفير وشهيق وهو في النار.

{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى}

الرأي الأول: الاستفهام هنا للاستئناس. فأنت عندما ترى ضيفك مستوحشًا أو مضطربًا قد تسأله بعض الأسئلة العادية البسيطة لتذهب عنه الوحشة والاضطراب، فتقول له مثلاً (كيف حالك؟ وكيف صحتك؟) ولذلك نرى أنّ كليم الله موسى - عليه السلام - لم يجب بقوله (هي عصاي) فقط بل أسهب في الجواب (قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى) (طـه - 18).

الكتاب

-

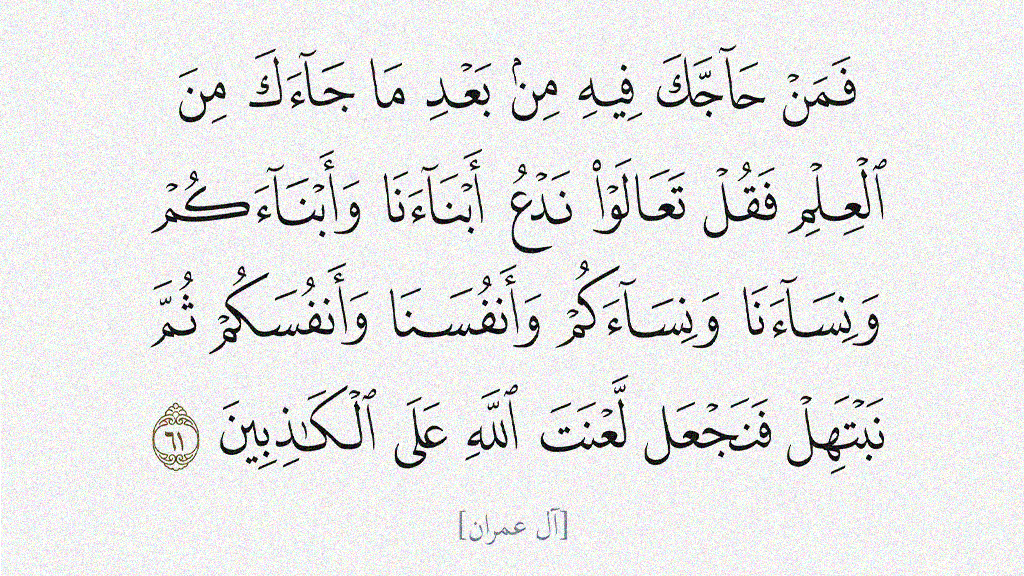

معنى (بهل) في القرآن الكريم

معنى (بهل) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (3)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (3)

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (4)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (4)

الشيخ مرتضى الباشا

-

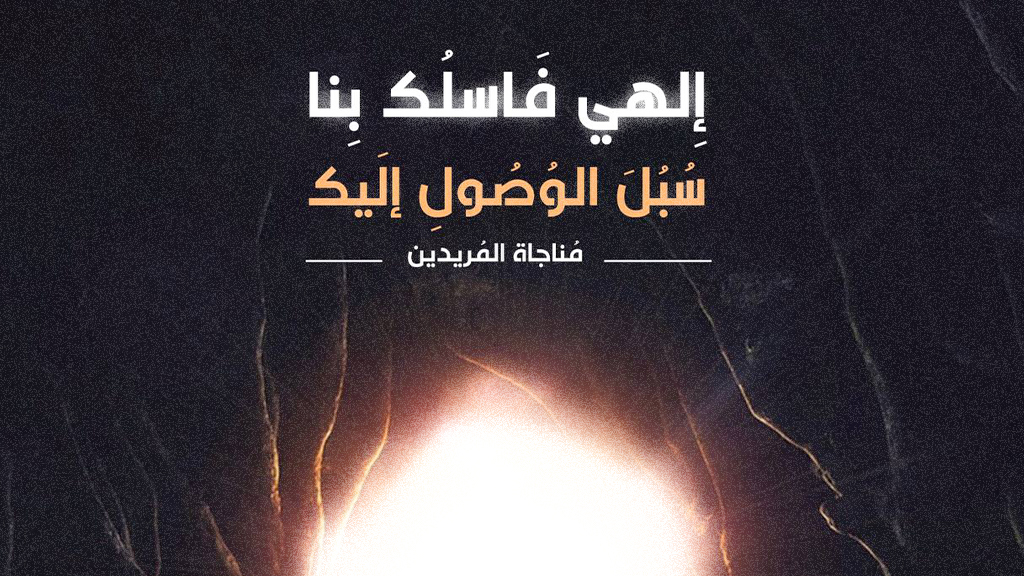

مناجاة المريدين (4): وإيّاك يعبدون

مناجاة المريدين (4): وإيّاك يعبدون

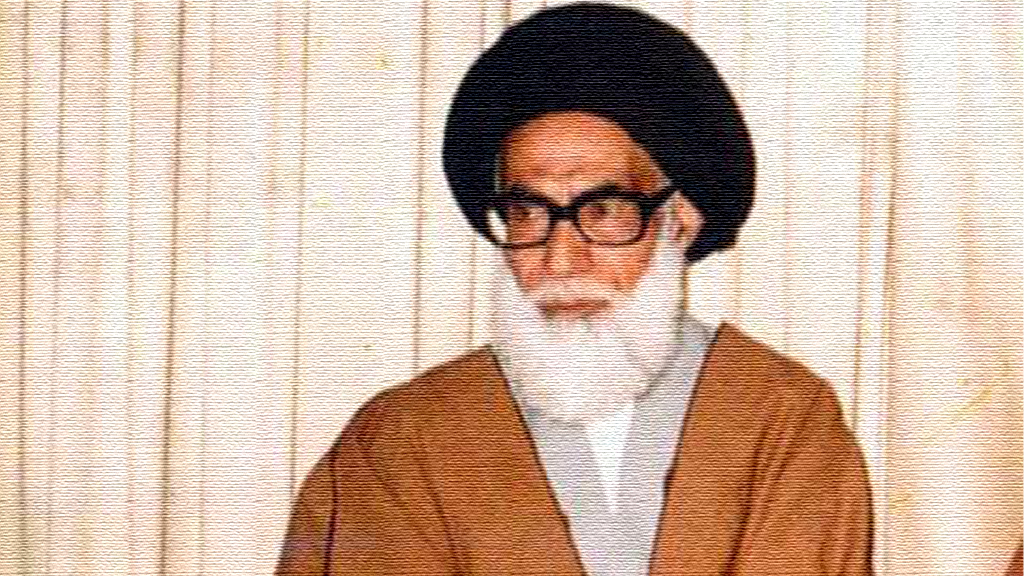

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

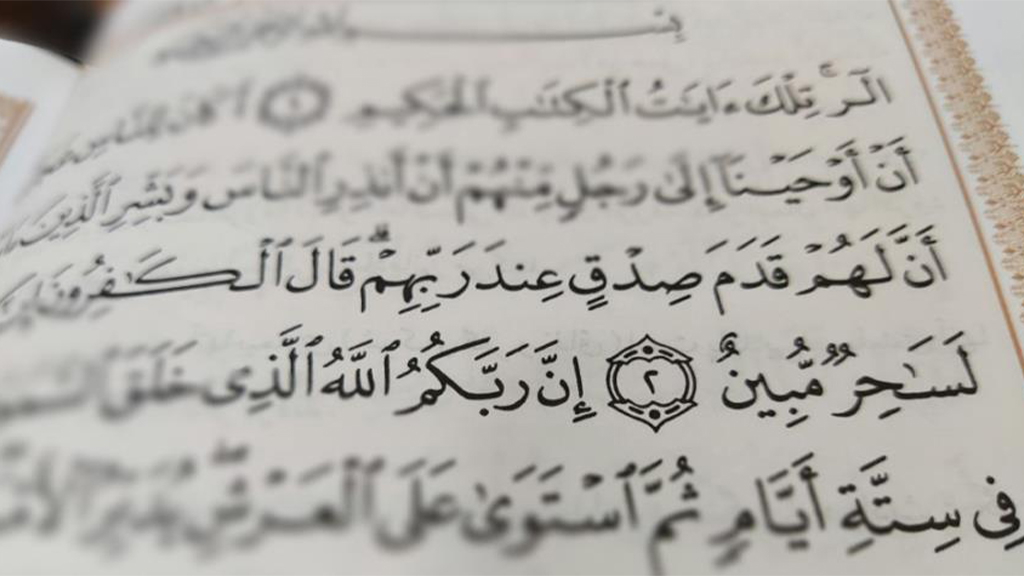

قدم صدق

قدم صدق

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

العباس بن علي بدر مشارق اليقين

العباس بن علي بدر مشارق اليقين

حسين حسن آل جامع

-

إلى سادن السّماء

إلى سادن السّماء

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

آخر المواضيع

-

العباس بن علي بدر مشارق اليقين

-

معنى (بهل) في القرآن الكريم

-

خلاصة تاريخ اليهود (4)

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (3)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (4)

-

مناجاة المريدين (4): وإيّاك يعبدون

-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (دمك حياة)

-

إلى سادن السّماء

-

الإمام الحسين: أنيس سدرة المنتهى

-

قدم صدق