علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".معضلة تحويل الميتافيزيقا الى علم

محمود حيدر

لمَّا اختصر إيمانويل كانط مشروعه الفلسفي رائياً أن مهمته العظمى تكمن في تحويل الفلسفة إلى علم، ربما غَفِل عن أن سحر العلم سيحجب قسطاً وفيراً من جاذبية الفلسفة. من بعد ذلك مَالَ التفكير الفلسفي نحو مآلٍ لا قبَل له به. فبدل أن تُحفظ الفلسفةُ بوصفها بحثاً دؤوباً عن حقائق الأشياء من خلال السؤال، جرى تحويلها إلى علم تسري عليه المناهج المعتمدة في سائر العلوم الإنسانية، كعلم النفس والاجتماع والتاريخ والتربية وما سوى ذلك.

مع كانط ومن قبله ديكارت لم تعد ماهية الفلسفة وهويتها على سابق عهدها. بالنسبة لأرسطو كانت الميتافيزيقا علم تبيين حقائق الموجودات. وكان يحاول في إطارها أن يدرس الوجود كله دفعة واحدة بأوصاف ونعوت ومعايير لا يستطيع أي علم جزئي آخر دراستها. ورأى أن مهمة علم ما وراء الطبيعة هي الكشف عما تغفل عنه وتهمله العلوم الأخرى. غير أن سوء فهم جوهري اقترفته الفلسفة الحديثة بحق الفلسفة الأولى من خلال التحويل الذي أحدثه كانط في مسارها حتى أن هناك من رأى أن الأخير لم يقرأ كتاب أرسطو "ما بعد الطبيعة"؛ وكان عندما يواجه كلمة ميتافيزيقا تعود به الذاكرة إلى السنين التي يقضي فيها أوقاته بتدريس كتاب الميتافيزيقا لألكسندر بومغارتن.

وعلى مدى اثني عشر عاماً كان يفكر في عدم جدوى تصوره للميتافيزيقا، إلا أنه لمَّا استشعر خوفاً على مشروعه بسبب تقدمه في السن، لجأ إلى تدوين أفكاره المناهضة للميتافيزيقا في غضون فترة قصيرة لا تزيد على الخمسة أشهر. النتائج الأولية لمثل هذا الفهم، أن أصبحت الفلسفة ومعها سائر العلوم الإنسانية أشبه بمعارف مستتبعة لمقتضيات العلوم الطبيعة وبالتحديد للعلم التقني.

ومن البيِّن أن الحداثة الغربية بعد المنعطف الكانطي ستوظف أطروحة الإنسان كمركز للكون فحسب، من أجل أن تخضعه لأوثان التقنيّة. والحاصل جرَّاء ذلك أن التقنيّة لم تعد تشكل تهديداً للمصير الإنساني، وإنّما أيضاً، تبديداً لأسس الميتافيزيقا التي انبنى عليها عصر التنوير. فأزمة الأنسية - كما يقرّر الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر- عائدة إلى التقنيّة التي كشفت عن مسار عام يسير نحو نزع الإنسانيّة (Disumanzzazione)، ويترجم انحطاط قِيَمَها وتهافت معاييرها.

آلت الحداثة من بعد الانقلاب على اللاهوت والميتافيزيقا الأولى، إلى الاعتقاد بأنّ فهم العلم يُنجز وفق الشروط الخاصة به، ولا يعتمدُ على أيِّ شيءٍ خارج ذاته. هذا المعتقد هو في الواقع تظهيرٌ شديد الكثافة لميراث عصر التنوير الذي نظر إلى العالَم كآليّةٍ ماديّةٍ مستقلّة. وتبعاً لهذه النظرة عُدَّت كلّ إشارةٍ إلى الفلسفة والإيمان الديني أمراً فائضاً عن الحاجة ونزوعاً إلى اللاَّعقلانيّة. مردُّ ذلك كلّه إلى تسليم الحركة التنويريّة، المطلق بقوّة العقل البشري وقدرته على تذليل الاستعصاءات التي تعترض اكتشاف الكون وفهم أسراره. لذا غالباً ما جرى التعامل مع العقلانيّة كحقيقةٍ قُصوى. حتى لقد أوشك كبار فلاسفة الحداثة وعلمائها على "تأليهها" لمّا رأوا كيف حُوِّلت الكنائس بعد الثورة الفرنسيّة إلى "معابد للعقل". يومذاك بدت العقلانيّة -وهي في غلواء توتّرها- أدنى إلى عقيدةٍ مرادفةٍ للإلحاد ومنتجة له في الآن عينه.

لقد ورثت ما بعد الحداثة عن الحداثة عقلانيّتها لتكون إحدى أهمّ مرتكزاتها الأيديولوجيّة. استظلّت بها لتمضي بعيداً في تقديس العلم، ثم لتحوّل العالم النيو-ليبرالي المعاصر إلى كينونةٍ تقنيّةٍ خرساء تدير ذاتها بذاتها. لقد أعلنت جهاراً أنّ الكون يعمل على نحو ما يعمل العقل حين يفكّر بصورةٍ منطقيّةٍ وموضوعيّةٍ؛ في حين أنّ الإنسان يمكنه في نهاية الأمر أن يفهم كلّ ما يدخل خبرته تماماً كما يفهم، مشكلةً رياضيّةً أو ميكانيكيّةً بسيطة. وبالتالي فإنّ القدرات العقليّة التي كشفت للإنسان سبيل صنع واستخدام وتشغيل وإصلاح أيّ آلةٍ منزليّة، سوف تكشف له في نهاية المطاف، السبيل إلى فهم كلّ شيء عن الموجودات الأخرى. لهذا السبب طاب للغالبية العظمى من رواد الفلسفة الحديثة الأخذ بالموقف القائل بأنّ المعقول هو الطبيعي، ولا وجود لشيءٍ خارقٍ للطبيعة، وأقصى ما يُعرف به هو المجهول الذي قد يصبح يوماً ما معلوماً ولا مكان لمخططاتهم الفكري وتصوراتهم الفلسفية أي حضور لقوى خارقة. وتبعاً لهذه السمات مضت الفلسفة العقلانيّة إلى عدم الإقرار بكلّ ما هو غيبي، ثم لتكتفي بالطبيعي، باعتباره قابلاً للفهم، وأن السبيل إلى فهمه في الغالب الأعم يتم عبر ما سمي بـ "مناهج ووسائل البحث العلمي"...

مثل هذا الفهم المتناقض بين أهل الفكر وأهل العلم المحض عائد إلى الاختلال المنهجي بين منطق عمل العلم ومنطق عمل الميتافيزيقا. وللنظَّار في هذا المضمار حجّةٌ منطقيّةٌ أوردوها على النحو التالي: بينما تدخل أسئلة الوجود الكبرى في اهتمامات الفكر الفلسفي، تتوارى هذه الأسئلة أو قد تصل حدّ التبدّد لدى علماء الرياضيات والفيزياء وسائر العلوم التقنية. ربما هذا هو الفارق الجوهري بين المشتغلين في كلّ من هذين الحقلين. ولو أخذنا العلم بمعنى نسق المعارف العلميّة المتراكمة (أي المنهج العلمي)، فإنّنا لن نجد له رابطة اعتناءٍ بالميتافيزيقا أو بـ "ما بعد الطبيعة". وما ذلك إلا لأنّ العلم من حيث هو علم، لا يقدّم لنا مذهباً في الكونيات (كوزمولوجيا) أو في الوجود في ذاته (الأنطولوجيا) فضلاً عن الغاية من وجود الموجودات. العلم بما هو علم لا يسعى إلى الإجابة، ولا حتى الى التساؤل، عن القضايا الكبرى المتعلّقة بمصير الإنسان في الحياة والموت أو الخير والشر. بعض العلماء لا تجد عندهم أي فضولٍ ميتافيزيقي. وشأنهم في هذا شأن كثير من البشر، ولكن ما أن يُسأل أحدٌ منهم أياً من الأسئلة الكبرى ويحاول الإجابة عنها، فإنّه يكفُّ بهذا السلوك عن أن يكون عالماً، بل إنّه يفعل شيئاً آخر مغايراً لطبيعة عمله كعالِم. أمّا المفكر العقلاني فإنّ لديه مجموعةً كاملةً من الإجابات عن القضايا الكبرى، زاعماً أنّ الزمن والدأب كفيلان، إذا ما لازم الإنسان صواب التفكير، بتقديم الإجابات الصحيحة. وعليه عُدَّت النزعة العقلانيّة بالصورة التي ظهرت فيها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في الغرب نسقاً ميتافيزيقياً كاملاً. بل وأكثر من هذا، فقد عوملت في كثير من الأحيان كبديل من الإيمان الديني..

مفارقات التفلسف المستحدث

من مفارقات التفلسف المستحدث، الذي جرى التعبير عنه بـ "العقلانية"، أنه على رغم تمايزه عن العلوم الإنسانية والعلوم البحتة في الماهيّة والوظيفة ـ فإنه تعامل مع هذه العلوم كموضوعٍ من مواضيع نشاطه الفكري. وضمن هذا المنحى جرى ضربٌ من تكييف الميتافيزيقا لصالح الثورة العلميّة. حتى الحداثة تمادت في ذلك إلى الدرجة التي أمست فيها العقلانيّة بنسختها الليبراليّة الانتفاعيّة مذهباً مناوئاً للميتافيزيقا وللإيمان الديني معاً.

ذلك يفسر على نحوٍ بيِّنٍ كيف أدت إجراءات تحويل الميتافيزيقا إلى علم إلى ما يشبه الفصام في حضارة الغرب الحديث. ولقد كان من الطبيعي أن تسفر هذه الديناميّة الاستيلائيّة عن فرضيّتين أطلقهما التقدّم الاستثنائي للعلوم، وشكَّلتا أساساً لـ"نظريّة معرفة" لا يزال الوعي الغربي يعتمدها دربة لديمومته الحضارية المعاصرة:

الفرضيّة الأولى: مبنيّة على الاعتقاد بأنّ العلم والتفكير العلمي قادران لوحدهما أن يحدِّدا ما علينا أن نتقبله على أنّه حقيقيٌّ، وأنّ كلّ شيءٍ يجب أن يخضع لقوانين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا أو أيّ فرعٍ آخر من فروع العلم، أمّا أمور مثل النزعة الروحيّة بل وحتى الشعور بالجمال والحدس والعاطفة والأخلاقيّات فقد اختزلتها النظرة العقلانيّة إلى مجرّد متغيراتٍ في كيمياء الدماغ الذي يتفاعل مع مجموعةٍ من القوانين الميكرو ـ بيولوجيّة المرتبطة بتطوّر الإنسان.

الفرضيّة الثانية: ترى أنّ الهدف من تحصيل المعارف هو التحكُّم بالعالم الخارجي، أو الهيمنة على الطبيعة. وبذلك يصبح مركز اهتمام الغرب مركوزاً في العثور على الطريق الأمثل للوصول إلى هذه الهيمنة ولو جاءت عواقبها تدميراً للبيئة وعبثاً بنظام الطبيعة.

بين القرنين التاسع عشر والعشرين سوف تزدهر هاتان الفرضيتان من خلال تغذيتهما بمساعٍ فكريّةٍ أكثر إيغالاً في التوظيف الأيديولوجي. لنا أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال المتعمد لسؤال الإيمان بل واستبعاد أي أثر له في الفلسفة والعلوم الإنسانية. نشير في هذا المقتضب إلى مطارحات الفيلسوف واللاهوتي الألماني بول تيليتش (Paul Tillich 1886-1965م). لنبيِّن واحدة من أبرز الرؤى المعاكسة لتيارات "العلموية الحادة".

رأى تيليتش أنّ العلم يحاول أن يصف ويفسّر البنى والعلاقات في العالم، بقدر ما يمكن التحقق منها تجريبياً وحسابها كمياً. ذلك بأنّ حقيقة كلّ حكمٍ علميٍّ برأيه، هي وصف القوانين البنيويّة التي تحدّد الواقع، وبالتالي التحقّق من هذا الوصف عن طريق التكرار التجريبي. ورأى أن الصراع في الحقيقة ليس صراعاً بين العلم والإيمان، وإنما بين إيمان وعلم لا يعي كلاهما بعده الصحيح. فلم يكن الصراع الشهير بين نظريّة التطوّر ولاهوت بعض الطوائف المسيحيّة صراعاً بين العلم والإيمان، بل صراعاً بين علم يُجرّد إيمانه الإنسان من إنسانيّته وإيمان شوه التأويل الحرفي للكتاب المقدس تعبيراته.

هذا المستوى من النقاش وإن كان لا يزال منحصراً في بيئات محددة، فإنه يكشف عن وعود بانعطافات كبرى في بنية العقل الغربي حيال العلاقة بين الإيمان الديني والتورات العلمية المعاصرة، ولعلّ ما يضاعف من تحقق هذه الوعود ما نشهده من مراجعات فكرية طاولت مساحة وازنه من ثوابت النظام المعرفيّ الذي قامت عليه الحداثة. ولعل النقاش المستحدث حول دخول العالم الغربي في ما سمي بـ "حقبة ما بعد العلمانيّة" وعودة أسئلة الدين لتحتلّ حيّزاً وازناً من حلقات التفكير، هو أحد أبرز العلامات الدالة على عمق الفراغ المعرفي الثاوي في قلب الحداثة المعاصرة.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

معنى (نخر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

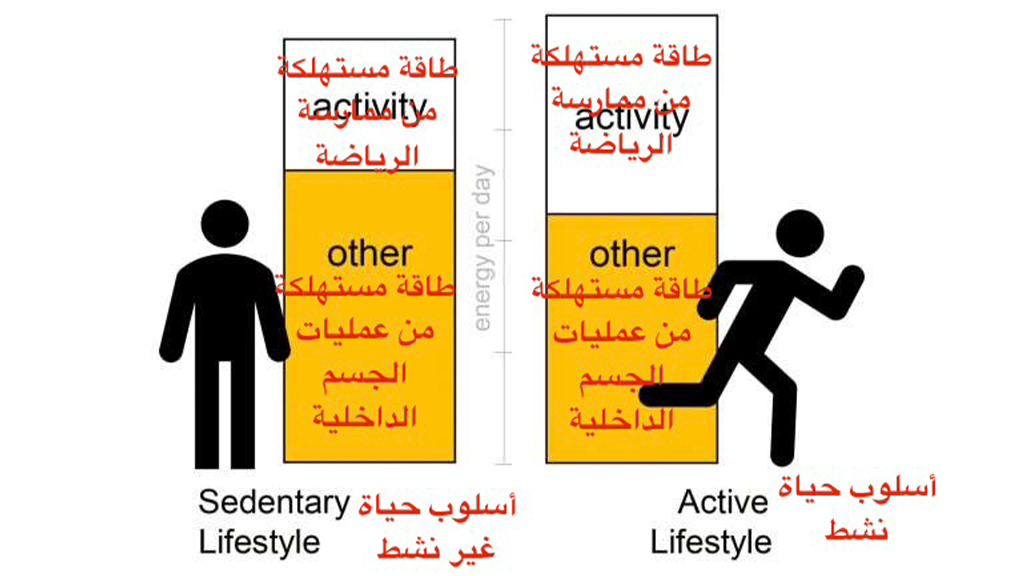

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

عدنان الحاجي

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

محمود حيدر

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

-

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

-

حديث لزينب الحبيب حول موضوع وسائل التّواصل الاجتماعيّ بين التّواصل والعزلة

-

(غدًا ستشرق الشّمس) إصدار مسرحيّ للأطفال للكاتبة عقيلة آل ربح

-

(استعادة الحبّ) محاضرة للشيخ صالح آل إبراهيم في مركز البيت السّعيد بصفوى

-

(تأمّلات في أخطاء المجتمع الخفيّة) باكورة مؤلّفات الكاتب ناصر الصّاخن

-

نادي صوت المجاز الأدبيّ يناقش كتاب (أوهام الشّعر) للشّاعر والكاتب مرتضى الشّهاب

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا