قرآنيات

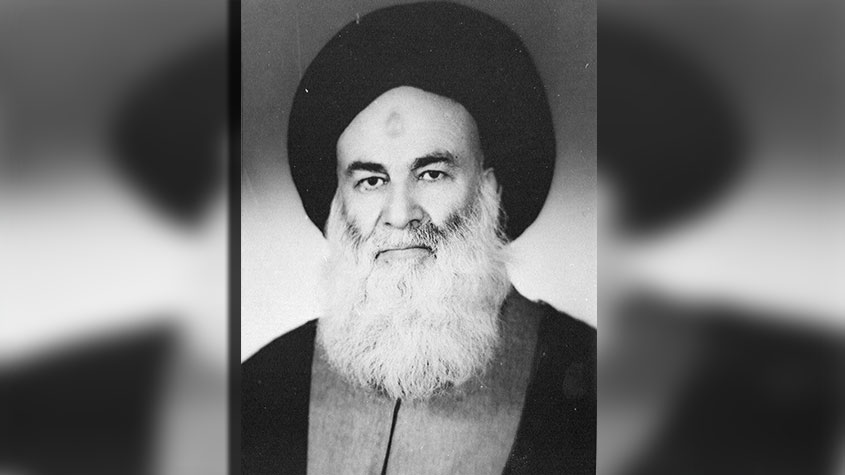

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ محمد جواد مغنيةعن الكاتب :

الشيخ محمد جواد مغنية، ولد عام 1322ﻫ في قرية طير دبّا، إحدى قرى جبل عامل في لبنان، درس أوّلاً في مسقط رأسه ثمّ غادر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته الحوزوية، وحين عاد إلى وطنه، عُيّن قاضيًا شرعيًّا في بيروت، ثمّ مستشارًا للمحكمة الشرعيّة العليا، فرئيسًا لها بالوكالة. من مؤلّفاته: التفسير الكاشف، فقه الإمام الصادق(ع)، في ظلال نهج البلاغة، الفقه على المذاهب الخمسة، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، الإسلام والعقل، معالم الفلسفة الإسلامية، صفحات لوقت الفراغ، في ظلال الصحيفة السجادية، وسوى ذلك الكثير. تُوفّي في التاسع عشر من المحرّم 1400ﻫ في بيروت، ثمّ نُقل إلى النجف الأشرف، وصلّى على جثمانه المرجع الديني السيّد أبو القاسم الخوئي، ودُفن في حجرة 17 بالصحن الحيدري.الدين والحياة

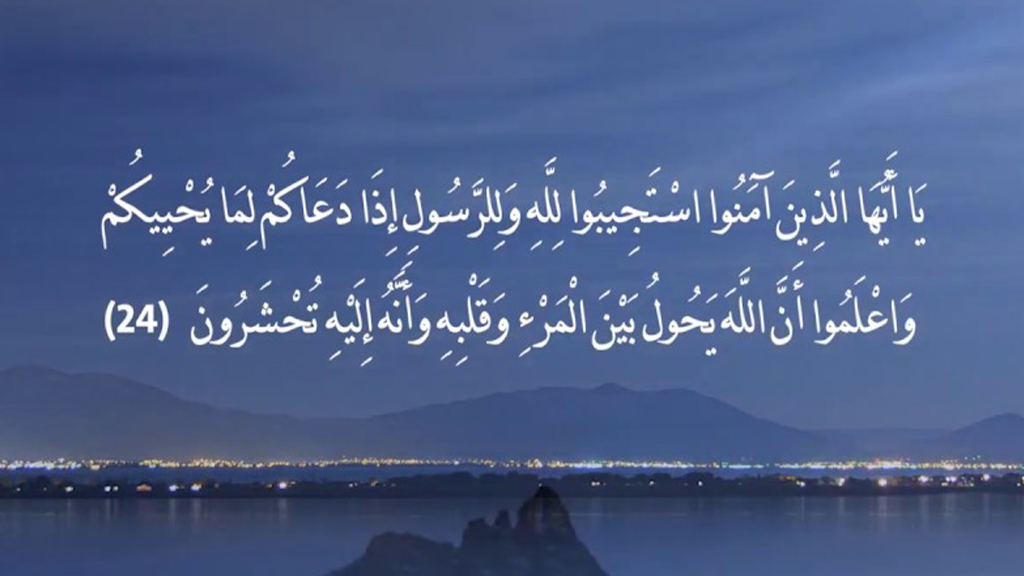

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [الأنفال : 24]

إذا، في قوله تعالى: {إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ} ليست للشرط، وإنما هي لبيان موضوع دعوة اللَّه والرسول، وتقريرها وحصرها بالدعوة إلى الحياة بأكمل معانيها.

ومن أحاط بالإسلام علمًا يجد أن كل أصل من عقيدته، وكل فرع من شريعته يرتكز على الدعوة صراحة أو ضمنًا إلى العمل من أجل الحياة.. فالإيمان باللَّه يستدعي الإيمان بالتحرر من العبودية إلا للَّه وحده، وبأنه لا سلطان للمال ولا للجاه ولا للجنس ولا لشيء إلا للحق والعدل، وبديهة أن الحياة الطيبة القوية لا توجد، ومحال أن توجد إلا مع الالتزام بهذا المبدأ وتطبيقه.

أما الإيمان برسالة محمد (صلى الله عليه وآله) فهو عين الإيمان بشريعة الإخاء والمساواة، وبحرية الإنسان وحمايته، وبكل مبدأ يعود على الإنسانية بالخير الصلاح.. ذلك بأن رسالة محمد تهدف إلى هدي البشر وإسعاده، وبث العدل بين أفراده، أما الإيمان باليوم الآخر فهو الإيمان بأن الإنسان لا يترك سدى، وأنه مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة من أعماله يحاسب عليها ويكافأ، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.. وهذا الإيمان - كما ترى - أشبه بالقوة التنفيذية، أو بالحافز على العمل بما يوجبه الإيمان باللَّه والرسول.

هذا فيما يعود إلى أصول العقيدة، أما الفروع، وأعني بها ما يجوز من الأفعال، وما لا يجوز في الشريعة الإسلامية فإنها تقوم على مبدأ إنساني أشار إليه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) بقوله: كل ما فيه صلاح للناس بجهة من الجهات فهو جائز، وكل ما فيه فساد بجهة من الجهات فهو غير جائز.. هذه هي دعوة اللَّه والرسول التي نص عليها القرآن بصراحة ووضوح: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ ولِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ}.

وإذا عطفنا على هذا النص الآية 32 من آل عمران: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّه والرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهً لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ} إذا عطفنا هذه الآية على تلك، وجمعنا بينهما تشكل معنا هذا القياس المنطقي: لقد دعا اللَّه والرسول إلى العمل من أجل الحياة، وحكم سبحانه بكفر من أعرض وتولى عن هذه الدعوة. فالنتيجة الحتمية أن الذي لا يعمل من أجل الحياة فهو كافر.

وبهذا يتبين معنا أن الإسلام يسير مع الحياة جنبًا إلى جنب، وأن كل ما هو بعيد عن الحياة فما هو من الإسلام في شيء، وأن أي انسان - كائنًا من كان - يدعو إلى حياة لا استغلال فيها ولا ظلم ولا مشكلات، فإن دعوته هذه تلتقي مع دعوة اللَّه والرسول، سواء أراد ذلك، أم لم يرد، وأن من يقف في طريق الحياة وتقدمها فهو عدو للَّه وللرسول، وإن قام الليل، وصام النهار..

{واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وقَلْبِهِ وأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}. القلب محل الإيمان والكفر، والإخلاص والنفاق، والحب والبغض، وعنه تصدر الأعمال خيرها وشرها، ولولا القلب لم يكن الإنسان إنسانًا، وكفى به عظمة قوله تعالى: ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن، وما من شك أن الذي يتسع لما ضاقت عنه السماوات والأرضين فهو أعظم منها.

وتسأل، كيف اتسع هذا العضو الصغير لمن ضاقت عنه السماوات والأرضون، ثم لماذا خص تعالى قلب المؤمن دون قلب الكافر؟.

الجواب: ليس المراد بالسعة في هذا الحديث القدسي السعة المكانية، لأن اللَّه لا مكان له، وإنما المراد بها سعة الإدراك والفهم عن اللَّه، وأن قلب المؤمن يفهم عنه تعالى ما لا تفهمه السماوات والأرض، وكذلك قلب الكافر لا يفهم عن اللَّه شيئًا، لأنه في كنّ من الضلال والفساد: {وقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وفِي آذانِنا وَقْرٌ ومِنْ بَيْنِنا وبَيْنِكَ حِجابٌ} - (5 فصلت).

وبهذا يتضح أن المراد بالمرء الذي يحول اللَّه بينه وبين قلبه هو الذي أعماه الهوى والضلال، وعليه تكون هذه الآية بمعنى الآية 7 من سورة البقرة: {خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ} أي أنهم لا ينتفعون بقلوبهم بسبب ما ران عليها من الضلال، حتى كأن اللَّه قد ختم عليها أو حال بين أصحابها وبينها.. وعلى هذا تكون نسبة الختم والمنع إليه تعالى مجازًا، لا حقيقة.

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وقَلْبِهِ} أن القلب في قبضة اللَّه يقلبه كيف يشاء، فيفسخ عزائمه، ويبدله بالذكر نسيانًا، وبالنسيان ذكرًا، وبالخوف أمنًا، وبالأمن خوفًا.. وكل من التفسيرين محتمل.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

معنى (دهر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

الشيخ مرتضى الباشا

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

الشيخ محمد جواد مغنية

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الشهيد مرتضى مطهري

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

اختر، وارض بما اختاره الله لك

الشيخ علي رضا بناهيان

-

المشرك في حقيقته أبكم

المشرك في حقيقته أبكم

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

السيد محمد حسين الطهراني

-

الصبر والعوامل المحددة له

الصبر والعوامل المحددة له

عدنان الحاجي

-

كيف يكون المعصوم قدوة؟

كيف يكون المعصوم قدوة؟

السيد عباس نور الدين

-

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

حسين حسن آل جامع

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

-

(تراتيل عشقك) باكورة إصدارات الكاتبة إيمان الغنّام

-

فانوس الأمنيات

-

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

-

الإمام عليّ (ع): ما خفي من فضله أعظم

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

-

أولى جلسات ملتقى شعراء الأحساء بمجلسه الجديد

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

-

معنى (أرك) في القرآن الكريم