قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمكلام في الإيمان

الإيمان بالشيء ليس مجرد العلم الحاصل به كما يستفاد من أمثال قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى} [محمد: 25]، وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى} [محمد: 32]، وقوله: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} [النمل: 14]، وقوله: {وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ} [الجاثية : 23]، فالآيات - كما ترى - تثبت الارتداد والكفر والجحود والضلال مع العلم.

فمجرد العلم بالشيء والجزم بكونه حقًّا لا يكفي في حصول الإيمان واتصاف من حصل له به، بل لا بد من الالتزام بمقتضاه وعقد القلب على مؤداه بحيث يترتب عليه آثاره العملية ولو في الجملة، فالذي حصل له العلم بأن الله تعالى إله لا إله غيره فالتزم بمقتضاه وهو عبوديته وعبادته وحده كان مؤمنًا ولو علم به ولم يلتزم فلم يأت بشيء من الأعمال المظهرة للعبودية كان عالـمًا وليس بمؤمن.

ومن هنا يظهر بطلان ما قيل: إن الإيمان هو مجرد العلم والتصديق وذلك لأن العلم ربما يجامع الكفر. ومن هنا يظهر أيضًا بطلان ما قيل: إن الإيمان هو العمل، وذلك لأن العمل يجامع النفاق فالمنافق له عمل وربما كان ممن ظهر له الحق ظهورًا علميًّا ولا إيمان له على أي حال.

وإذ كان الإيمان هو العلم بالشيء مع الالتزام به بحيث يترتب عليه آثاره العملية، وكل من العلم والالتزام مما يزداد وينقص ويشتد ويضعف كان الإيمان المؤلف منهما قابلاً للزيادة والنقيصة والشدة والضعف فاختلاف المراتب وتفاوت الدرجات من الضروريات التي لا يشك فيها قط.

هذا ما ذهب إليه الأكثر وهو الحق ويدل عليه من النقل قوله تعالى: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} [الفتح : 4] وغيره من الآيات، وما ورد من أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الدالة على أن الإيمان ذو مراتب. وذهب جمع منهم أبو حنيفة و إمام الحرمين وغيرهما إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واحتجوا عليه بأن الإيمان اسم للتصديق البالغ حد الجزم والقطع وهو مما لا يتصور فيه الزيادة والنقصان فالمصدق إذا ضم إلى تصديقه الطاعات أو ضم إليه المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاً.

وأولوا ما دل من الآيات على قبوله الزيادة والنقصان بأن الإيمان عرض لا يبقى بشخصه بل بتجدد الأمثال فهو بحسب انطباقه على الزمان بأمثاله المتجددة يزيد وينقص كوقوعه للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثلاً على التوالي من غير فترة متخللة وفي غيره بفترات قليلة أو كثيرة فالمراد بزيادة الإيمان توالي أجزاء الإيمان من غير فترة أصلاً أو بفترات قليلة.

وأيضًا للإيمان كثرة بكثرة ما يؤمن به، وشرائع الدين لما كانت تنزل تدريجًا والمؤمنون يؤمنون بما ينزل منها وكان يزيد عدد الأحكام حينًا بعد حين كان إيمانهم أيضًا يزيد تدريجًا، وبالجملة المراد بزيادة الإيمان كثرته عددًا. وهو بين الضعف، أما الحجة ففيها أولًا: أن قولهم: الإيمان اسم للتصديق الجازم ممنوع بل هو اسم للتصديق الجازم الذي معه الالتزام ... اللهم إلا أن يكون مرادهم بالتصديق العلم مع الالتزام.

وثانياً: أن قولهم: إن هذا التصديق لا يختلف بالزيادة والنقصان دعوى بلا دليل بل مصادرة على المطلوب وبناؤه على كون الإيمان عرضًا وبقاء الأعراض على نحو تجدد الأمثال لا ينفعهم شيئًا فإن من الإيمان ما لا تحركه العواصف ومنه ما يزول بأدنى سبب يعترض وأوهن شبهة تطرأ، وهذا مما لا يعلل بتجدد الأمثال وقلة الفترات وكثرتها بل لا بد من استناده إلى قوة الإيمان وضعفه سواء قلنا بتجدد الأمثال أم لا.

مضافًا إلى بطلان تجدد الأمثال.. وقولهم: إن المصدق إذا ضم إليه الطاعات أو ضم إليه المعاصي لم يتغير حاله أصلًا ممنوع فقوة الإيمان بمزاولة الطاعات ضعفها بارتكاب المعاصي مما لا ينبغي الارتياب فيه، وقوة الأثر وضعفه كاشفة عن قوة مبدأ الأثر وضعفه، قال تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، وقال: {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ} [الروم: 10].

وأما ما ذكروه من التأويل فأول التأويلين يوجب كون من لم يستكمل الإيمان وهو الذي في قلبه فترات خالية من أجزاء الإيمان على ما ذكروه مؤمنًا وكافرا حقيقة وهذا مما لا يساعده ولا يشعر به شيء من كلامه تعالى.

وأما قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106]، فهو إلى الدلالة على كون الإيمان مما يزيد وينقص أقرب منه إلى الدلالة على نفيه فإن مدلوله أنهم مؤمنون في حال أنهم مشركون فإيمانهم إيمان بالنسبة إلى الشرك المحض وشرك بالنسبة إلى الإيمان المحض، وهذا معنى قبول الإيمان للزيادة والنقصان.

وثاني التأويلين يفيد أن الزيادة في الإيمان وكثرته إنما هي بكثرة ما تعلق به وهو الأحكام والشرائع المنزلة من عند الله فهي صفة للإيمان بحال متعلقه والسبب في اتصافه بها هو متعلقه، ولو كان هذه الزيادة هي المرادة من قوله: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} كان الأنسب أن تجعل زيادة الإيمان في الآية غاية لتشريع الأحكام الكثيرة وإنزالها لا لإنزال السكينة في قلوب المؤمنين هذا.

وحمل بعضهم زيادة الإيمان في الآية على زيادة أثره وهو النور المشرق منه على القلب. وفيه أن زيادة الأثر وقوته فرع زيادة المؤثر وقوته فلا معنى لاختصاص أحد الأمرين المتساويين من جميع الجهات بأثر يزيد على أثر الآخر.

وذكر بعضهم أن الإيمان الذي هو مدخول مع في قوله: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} الإيمان الفطري والإيمان المذكور قبله هو الإيمان الاستدلالي، والمعنى: ليزدادوا إيمانًا استدلاليًّا على إيمانهم الفطري. وفيه أنه دعوى من غير دليل يدل عليه. على أن الإيمان الفطري أيضًا استدلالي فمتعلق العلم والإيمان على أي حال أمر نظري لا بديهي.

وقال بعضهم كالإمام الرازي: إن النزاع في قبول الإيمان للزيادة والنقص وعدم قبوله نزاع لفظي فمراد النافين عدم قبول أصل الإيمان وهو التصديق ذلك وهو كذلك لعدم قبوله الزيادة والنقصان، ومراد المثبتين قبول ما به كمال الإيمان وهو الأعمال للزيادة والنقصان وهو كذلك بلا شك.

وفيه أولًا: أن فيه خلطًا بين التصديق والإيمان فالإيمان تصديق مع الالتزام وليس مجرد التصديق فقط كما تقدم بيانه.

وثانيًا: أن نسبة نفي الزيادة في أصل الإيمان إلى المثبتين غير صحيحة فهم إنما يثبتون الزيادة في أصل الإيمان، ويرون أن كلاًّ من العلم والالتزام المؤلف منهما الإيمان يقبل القوة والضعف.

وثالثًا: أن إدخال الأعمال في محل النزاع غير صحيح لأن النزاع في شيء غير النزاع في أثره الذي به كماله ولا نزاع لأحد في أن الأعمال والطاعات تقبل العد وتقل وتكثر بحسب تكرر الواحد.

وقوله: {وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الفتح: 4] الجند هو الجمع الغليظ من الناس إذا جمعهم غرض يعملون لأجله ولذا أطلق على العسكر المجتمعين على إجراء ما يأمر به أميرهم، والسياق يشهد أن المراد بجنود السماوات والأرض الأسباب الموجودة في العالم مما يرى ولا يرى من الخلق فهي وسائط متخللة بينه تعالى وبين ما يريده من شيء تطيعه ولا تعصاه.

وإيراد الجملة أعني قوله: {وَلِلَّهِ جُنُودُ} إلخ، بعد قوله: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ} [الفتح: 4] إلخ، للدلالة على أن له جميع الأسباب والعلل التي في الوجود فله أن يبلغ إلى ما يشاء بما يشاء ولا يغلبه شيء في ذلك، وقد نسبت إلى زيادة إيمان المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم.

وقوله: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [الفتح: 4] أي منيعًا جانبه لا يغلبه شيء متقنًا في فعله لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته والجملة بيان تعليلي لقوله: {وَلِلَّهِ جُنُودُ} إلخ، كما أنه بيان تعليلي لقوله: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ} إلخ، كأنه قيل: أنزل السكينة لكذا وله ذلك لأن له جميع الجنود والأسباب لأنه العزيز على الإطلاق والحكيم على الإطلاق.

قوله تعالى: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} [الفتح : 5] إلى آخر الآية، تعليل آخر لقوله: {الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ} [الفتح : 4] على المعنى كما أن قوله: {ليزدادوا إيمانًا} تعليل له بحسب اللفظ كأنه قيل: خص المؤمنين بإنزال السكينة وحرم على غيرهم ذلك ليزداد إيمان هؤلاء مع إيمانهم وحقيقة ذلك أن يدخل هؤلاء الجنة ويعذب أولئك فيكون قوله: {ليدخل} بدلًا أو عطف بيان من قوله. {لِيَزْدَادُوا} إلخ.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

الذنوب التي تهتك العصم

الذنوب التي تهتك العصم

السيد عبد الأعلى السبزواري

-

كلام في الإيمان

كلام في الإيمان

السيد محمد حسين الطبطبائي

-

شكل القرآن الكريم

شكل القرآن الكريم

الدكتور محمد حسين علي الصغير

-

الإسلام أوّلاً

الإسلام أوّلاً

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

لا تجعل في قلبك غلّاً (2)

لا تجعل في قلبك غلّاً (2)

السيد عبد الحسين دستغيب

-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (4)

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (4)

محمود حيدر

-

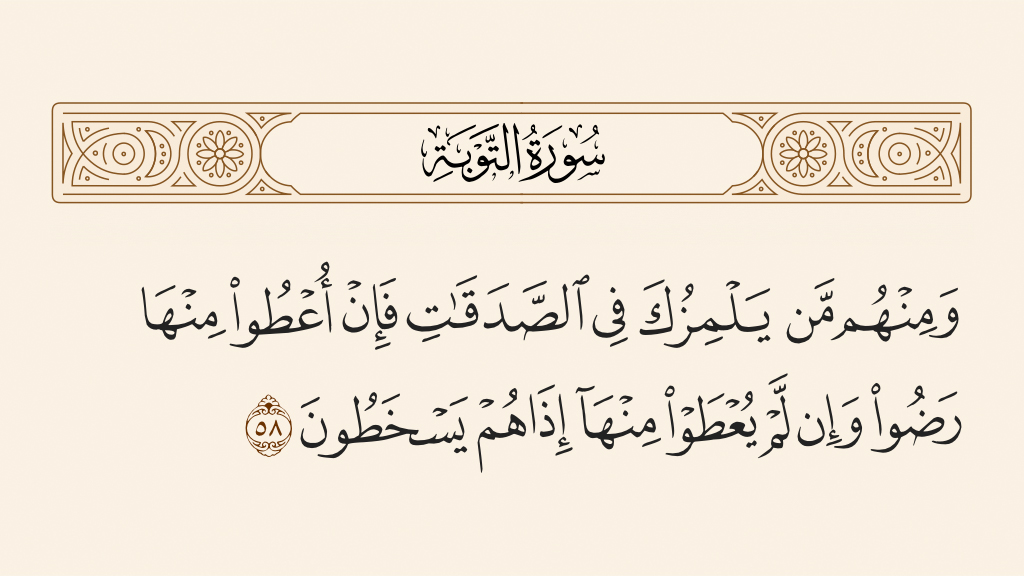

معنى (لمز) في القرآن الكريم

معنى (لمز) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

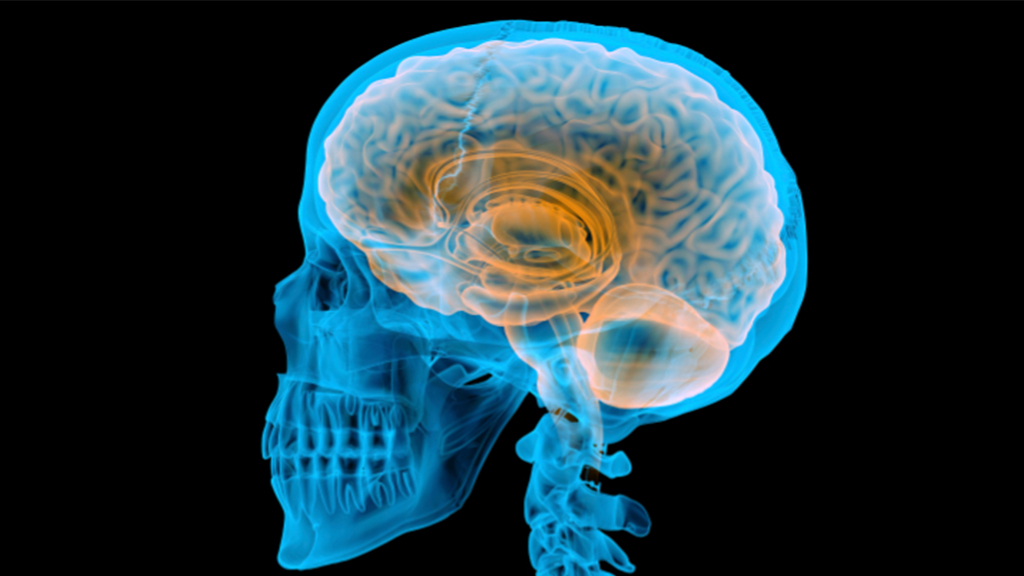

التحسس الغلوتيني اللابطني لا علاقة له بمادة الغلوتين بل بالعامل النفسي

التحسس الغلوتيني اللابطني لا علاقة له بمادة الغلوتين بل بالعامل النفسي

عدنان الحاجي

-

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا}

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا}

الشيخ مرتضى الباشا

-

أكبر مسؤوليات التربية... منع تسلّط الوهم على الفطرة

أكبر مسؤوليات التربية... منع تسلّط الوهم على الفطرة

السيد عباس نور الدين

الشعراء

-

اطمئنان

اطمئنان

حبيب المعاتيق

-

الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين

الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين

حسين حسن آل جامع

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

نشاط غير عادي في أمعائنا ربما ساعد أدمغتنا أن تنمو أكبر

-

الذنوب التي تهتك العصم

-

(ما بين العواصف والرّمال) إصدار تأمّليّ لحسن الرّميح

-

كلام في الإيمان

-

شكل القرآن الكريم

-

الإسلام أوّلاً

-

لا تجعل في قلبك غلّاً (2)

-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (4)

-

معنى (لمز) في القرآن الكريم

-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (3)