علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".ميتافيزيقا العلم الذكيّ (3)

العِلموية بوصفها مذهباً ميتافيزيقياً بلا روح

تبيَّن في ما مرَّ معنا كيف استولت الحركة العقلانيَّة على حضارة الغرب الحديث، ووضعت كلَّ منجزاته في الفكر والمعرفة والتقانة تحت سطوة أحكامها الأرضانية الصارمة. ولقد كان من الطبيعيِّ والحالة هذه، أن تسفر هذه الديناميَّة الاستيلائيَّة عن فرضيّتين أطلقهما التقدُّم الاستثنائيُّ للعلوم، ثمَّ لتشكِّلا معًا أساسًا لـ«نظريَّة معرفة» لعِلمويةٍ تامَّة القوام:

الفرضيَّة الأولى: مبنيَّة على الاعتقاد بأنَّ العلم والتفكير العلميَّ قادران لوحدهما على أن يحدِّدا ما علينا أن نتقبَّله على أنَّه حقيقيٌّ، وأنَّ كلَّ شيءٍ يجب أن يخضع لقوانين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا أو أيِّ فرعٍ آخر من فروع العلم، أمَّا أمورٌ مثل النزعة الروحيَّة، بل وحتى الشعور بالجمال والحدس والعاطفة والأخلاقيَّات، فقد اختزلتها النظرة العقلانيَّة إلى مجرَّد متغيّراتٍ في كيمياء الدماغ الذي يتفاعل مع مجموعةٍ من القوانين الميكرو ـ بيولوجيَّة المرتبطة بتطوُّر الإنسان.

الفرضيَّة الثانية: تجد أنَّ الهدف من تحصيل المعارف هو التحكُّم بالعالم الخارجيِّ، والهيمنة على الطبيعة.

بحلول القرن السابع عشر، سنلاحظ السيرورة التي سيتولّد منها نسقاً معرفياً جديداً في أوروبا متمثلاً بسيادة العلم وكشوفاته. سيظهر ذلك بقوَّةٍ مع كتاب «تقدُّم التعلم» (1605) لفرانسيس بيكون (1561 – 1626) الذي سيؤكِّد أنَّ كلَّ حقيقةٍ يجب إخضاعها للنَّقد الصارم عبر العلم التجريبيِّ حتى تلك المتعلِّقة بأكثر الاعتقادات الدينيَّة قداسة. وتلك كانت لحظةً مفصليَّةً في التنظير الغربيِّ للعِلمويَّة سوف تؤسِّس لما يمكن اعتباره فصلًا وظيفيًّا بين الله والعالم. وكان ذلك في الحقيقة ضربًا من علمنةٍ تعترف بالخالق من جهة، وتعطِّل في الوقت نفسه تدبيراته للتاريخ البشريّ. وعلى هذه الدربة من الاعتقاد بدت العِلمويَّة كنزعة مسيطرة على الحضارة الحديثة أدنى إلى مذهب ميتافيزيقيٍّ، إلَّا أنَّه منزوع من أيَّة نزعةٍ روحانيَّة.

أمَّا الخلاصة التي انتهت إليها العِلمويَّة الكلاسيكيَّة الحديثة، فتقوم على استحالة بلوغ المعرفة الإنسانيَّة الحقيقيَّة إلَّا عبر الاستخدام الفاعل لعقل الإنسان والملاحظة التجريبيَّة. كما تقوم على الاعتقاد بأنَّ أسباب الظواهر الطبيعيَّة لا هي شخصيَّة ولا مادّيَّة ولا متعالية، بل يجب التماسها داخل ملكوت الطبيعة القابلة للرَّصد والملاحظة. أمَّا سائر العناصر الأسطوريَّة والمنتمية إلى ما وراء الطبيعة فيبغي استبعادها من التفسيرات السببيَّة، بوصفها إسقاطات شبه إنسانيَّة. وشيئًا فشيئًا أصبحت أيُّ إشارةٍ إلى الله في التفسير العلميِّ للعالم بعيدةً وعرَضيَّةً بشكلٍ متزايد. ومع الوقت، أصبح الإله خارجًا عن الموضوع حتى حين يجري الحديث عن مصدر النظام الشمسيِّ وصيانته.

في الأحقاب المتأخِّرة للحداثة (القرنان التاسع عشر والعشرون) سيأخذ الانفصال القطعيُّ بين العلم والدين مداه الفعليّ. ومع هذا الانفصال توسَّعت البيئات المتأثِّرة بالنظرة الكونيَّة العلميَّة الجديدة على نحوٍ لم تعد تقبل فيه الإيمان الدينيّ. ذلك بأنَّ المنهجيَّة الإلحاديَّة للنظرة العلميَّة المعاصرة قامت ببساطةٍ على إقصاء السؤال عن وجود الله. تلقاء ذلك، ولَّدت إطارًا ذهنيًّا يميل نحو تعميم لامبالاتها المنهجيَّة تجاه ما هو إلهيٌّ وتحويله إلى نزعةٍ إنسانيَّةٍ علميَّةٍ مُطلقة.

لم تستمد «العِلمويَّة» شرعيَّتها فقط من العقلانيَّة التي أخرجها عصر التنوير العلمانيُّ، بل هي وجدت الحاضنة الدينيَّة لنموِّها، حيث استغلَّت الندوب العميقة التي تركها الأثر العميق للحداثة على بنية الكنيسة. وتدلُّ اختبارات الإصلاح البروتستانتيِّ في القرن الخامس عشر على رسوخ قاعدةٍ لاهوتيَّةٍ قوامُها الجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالعلم مع إسقاط العصمة عن سلطة الكنيسة. تبلورت هذه النظريَّة مع مارتن لوثر (1483 – 1546)، وجون كالفن (1509-1564)، وهولدريش زفينغلي (1484 – 1531م)، الذين عادوا إلى منابع التراث المسيحيِّ لتدعيم محاجَّاتهم الَّلاهوتيّة في وجه الكنيسة الكاثوليكيَّة. شدَّد لوثر على أهميَّة الإيمان، لكنَّه رفض العقل بشدَّةٍ لأنَّه يؤدّي إلى الإلحاد. حسب تأويليَّته أنَّ معرفة الله عن طريق التفكير في نظام الكون العجيب – كما فعل الَّلاهوتيّون المدرسيّون ـ لم يكن أمرًا مسموحًا. وفي مؤلَّفاته كان الإيمان بالله قد بدأ ينسحب من العالم الماديِّ الذي لم يعد له أهميَّة إطلاقًا. وهذا ما دفعه إلى علمنة السياسة.

أمّا كالفن وزفينغلي فذهبا أبعد ممَّا ذهب إليه «المعلِّم» في التأسيس الَّلاهوتيِّ للدنيويَّة العلميَّة. حيث آمنا بضرورة الجمع بين وحيانيَّة الكتاب المقدَّس وواقعيَّة الحياة البشريَّة. لقد وجدا أنَّ على المسيحيين أن يعبِّروا عن إيمانهم بالمشاركة في الحياة الاجتماعيَّة والسياسيَّة بدلًا من الانسحاب إلى داخل الدير. وأنَّ عليهم أن يقدِّسوا العمل من خلال تعميد أخلاق رأس المال الصاعد. ذلك بأنَّ العمل هو سعيٌ مقدَّسٌ نحو الألوهة وليس عقابًا إلهيًّا على الخطيئة الآدميَّة الأولى. لقد اعتقد كالفن أنَّ رؤية الله في خلقه أمرٌ ممكن، فلم يرَ تعارضًا بين العلم والكتاب المقدَّس. فالإنجيل لم يقدِّم معلومات حرفيَّة حول الجغرافيا ونشأة الكون، بل إنَّه عبَّر عن حقيقةٍ عصِيّةٍ على الوصف من خلال كلمات ليس في وسع البشر المحدودين فهمها وإدراك أسرارها الخفيَّة.

تضيء لنا هذه المقدِّمات على حقيقة أنَّ النزعة العلميَّة، كانت تنمو بقوَّةٍ في أوروبا ولم يكن نموُّها خارج المسيحيَّة. في مثل هذه الحال، بدت الصورة وكأنَّ البروتستانتيَّة المحتجَّة لاهوتيًّا على إكراهات الكنيسة الكاثوليكيَّة الرومانيَّة، هي التي شرَّعت الباب لنظريَّة العلمنة ولثورتها العلميَّة الشاملة فيما بعد. وسيأتي من روّاد حركة الحداثة -ممن تأثروا بالتأويل البروتستانتي- ليُضفي على هذه الصورة مشروعيّتها العلميّة:

عند مستهلِّ الحداثة سيشارك العالم الفلكيُّ الهولنديُّ كوبر نيكوس (1473 – 1543م) كالفن رؤيته الَّلاهوتيَّة المعلمَنة، لمَّا قال إنَّ ما أنجزتُه حول مركزيَّة الشمس، هو أكثر إلهيَّةً ممَّا هو بشريّ. أمَّا غاليلي الذي اختبر فرضيَّة كوبرنيكوس عمليًّا فقد كان مقتنعًا بأنَّ ما أنجزه كان نعمةً إلهيَّة. كذلك سيحذو إسحاق نيوتن (1642 – 1727) حذو نظيريه حين تحدَّث عن فكرة الجاذبيَّة كقوَّةٍ كونيَّةٍ تجعل الكون كلَّه متماسكًا وتمنع الأجرام السماويَّة من الاصطدام بعضها ببعض. فقد أعرب يومها عن اعتقاده بأنَّ ما توصَّل إليه يثبت وجود الله العظيم ميكانيكيًّا. على النحو إيَّاه سنستمع إلى آينشتاين (1879-1955) وهو يعلن في خريف عمره أنَّ الله لم يكن يمارس لعبة الحظّ وهو يهندس الكون الأعظم.

من الفيزياء إلى الميتافيزياء

لم يكن الفيلسوف والفيزيائيُّ الألمانيُّ فيلهلم ليبنتز (1646-1716) يجادل الديكارتيين في موقفهم الميتافيزيقيِّ من مسألة الخلق فحسب، بل مضى إلى التبصُّر في مصدر الاعتبارات التي أسَّست تلك المواقف الميتافيزيقيَّة، المعبَّر عنها بفلسفة الطبيعة، أو بالتصوُّر الفيزيائيِّ للطبيعة. ولتقرير حجَّته، سينبري إلى مجاوزة التقليد «العقلانوي» الذي رسخ في أرض الحداثة مع منظِّرها الأول رينيه ديكارت. ربما لهذا سيرفض ليبنتز الموقف الديكارتيَّ العامَّ القائل بالفصل بين حقائق الميتافيزيقا التي ينتجها العقل، وحقائق الَّلاهوت التي تصدر عن الإيمان الديني. فالفصل بين حقائق تعتبر «فوق العقل» وأخرى في متناوله، لا يمكن أن يؤدّي إلا الى شيوع الآراء الاعتباطيَّة. كما أنَّ القول بوجود حقائق دينيَّة «تعارض» العقل يمكن أن يفضي إلى شتَّى أشكال الَّلاأدرية والإلحاد.

كان من أبرز أهداف لايبتتز في «المقالة في الميتافيزيقا» بيان الترابط العضويِّ بين القضايا الفيزيائيَّة والمسائل الميتافيزيقيَّة الدينيَّة. مؤدى رؤيته في هذا المنفسح التنظيري، استحالة فصل تصوُّراتنا عن الله عن تلك التي نطوِّرها عن العلم الفيزيائيِّ والرياضيِّ، كما لا يمكن معارضة العقل للعقيدة. لذلك يندرج النقد العميق للفكر الديكارتيِّ وخصوصًا لأطروحته القائلة بوجود جوهرين مختلفين، جوهرٍ مادّيٍّ وجوهرٍ روحيٍّ، ضمن التوجُّه نفسه الذي دعا الفيلسوف الألمانيُّ إلى التوفيق بين العلل الفاعلة والعلل الغائيَّة. ولكي نفهم موقف كلا الفيلسوفين [ديكارت وليبنتز] من علاقة الفيزياء بالميتافيزيقا، لا بدَّ من أن نُذكِّر بأنَّ تفسير الطبيعة بات منذ قيام الثورة الكوبرنيكيَّة منوطًا بالفيزياء الرياضيَّة التي تضفي على العالَم المادّيَّ وصفًا يقوم على التجريد الرياضيّ. وذلك هو على التعيين، المعنى الذي ميَّز عصر الحداثة من جهة اعتباره الطبيعة عالمًا لا متناهيًا وليس كونًا مغلقًا.

وما من ريب في أنَّ مثل هذا التحوُّل الانعطافيِّ ما كان ليكون لولا الدور الذي أدَّاه غاليله واعرب عنه بقوله: «إن كتاب الفلسفة هو ذاك الكتاب المفتوح أمام أعيننا باستمرار، إلَّا أنَّه لمَّا كان مكتوبًا بحروف مختلفة عن حروفنا الهجائيَّة، فإنَّ قراءته ليست في متناول الجميع. ثم سيؤكِّد أنَّ حروف هذا الكتاب هي المثلَّثات والمربَّعات والدوائر والكرات والمخروطات وأشكال رياضيَّة أخرى، صالحة تمامًا لمثل هذه القراءة».

ينطلق موقفُ ديكارت العلميُّ من هذه المقدِّمات الغاليليَّة. فلقد تبيَّن من بعد استقراء متأنٍّ ان نظريته الفيزيائيَّة لا تكتسب معناها ودلالاتها إلَّا في نطاق القول بوحدة الطبيعة المحطِّمة لنظريَّة الكوسموس الإغريقيَّة. وعليه، فلا تكمن طرافة ديكارت في الاهتمام العلميِّ البعيد عن القواعد والمبادئ الأرسطيَّة فحسب، بل كذلك في ربطه بين المسائل الفيزيائيَّة والمسائل الرياضيَّة تمامًا كما نبّه إلى ذلك غاليله. والبيِّن أنَّ قوانين الحركة لدى ديكارت هي تلك القوانين التي يُعبِّر عنها بقواعد سببيَّة تبادل الحركة كما تتمُّ في تصادم الأجسام. لذا تندرج هذه العمليَّة الفيزيائيَّة ضمن ميتافيزيقا السبب، الأمر الذي أدَّى به إلى إقصاء الصور الجوهريَّة باعتبارها غير ملائمة لفعل الجسم الذي لا يمكن أن يكون إلَّا من خلال الملامسة.

وتأسيسًا على يقينه الرياضيِّ، راح ديكارت يعرِّف الطبيعة ويقول مخاطبًا مناظريه: «لتكونوا على علم أنَّني لا أقصد أولًا من خلال عبارة الطبيعة بعض الآلهة، أو بعض القوى الخياليَّة الأخرى، بل أستعمل هذه الكلمة للتعبير عن المادَّة نفسها التي أعتبرها بجميع الصفات التي نسبتها إليها، لكن شريطة أن يواصل الله محافظته عليها بالصورة نفسها التي خلقها بها. فبمجرَّد أن يواصل الله المحافظة على المادَّة، سوف يترتَّب على ذلك بالضرورة أن تحدث تغيُّرات في أجزائها، ما دام لا يمكن، على ما يبدو، إسنادها إلى فعل الله، لأنَّها لا تتغيَّر البتَّة، فإنّي أنسبها إلى الطبيعة، وأسمّي القواعد التي تُسيِّر تلك التغُّيرات، قوانين الطبيعة».

ربَّما علينا هنا، أن نستعيد أيضًا ما ذهب إليه لايبنتز في كتابه «مقالة في الميتافيزيقا» من أنَّ تعريفه لله يختلف جوهريًّا عن تعريف الفلاسفة المحدثين أمثال ديكارت وسبينوزا. فقد صرَّح بأنَّه أبعد ما يكون عن رأي مَن يزعمون أنَّه ليس ثمَّة قواعد خير وكمال طبيعة الأشياء أو في أفكار الله عنها، وأنَّ أعمال الله ليست خيِّرة إلَّا من جهة العلَّة الصوريَّة [المتمثِّلة] في أنَّ الله قد قام بها». فالله ـ كما يقول ـ كائنٌ ضروريٌّ، وملكة فهمه مصدر الجواهر، وإرادته أصل الموجودات، وهو التناغم الأسمى وعلَّة الأشياء القصوى»… فلو كانت قواعد الميكانيكا تابعة للهندسة فقط من دون الميتافيزيقا لكانت الظواهر على غير ما هي عليه كلّيًا كما يقول لايبنتز.

أمَّا مؤدَّى ما ذهب إليه، فهو التأسيس لأطروحة تدعو إلى وجوب العودة إلى الميتافيزيقا لتفسير حقيقة الفيزياء. وهذه الأطروحة تعني في المقام الأول وعي أنَّ الوجود الفيزيائيَّ يعود في منشأه وأصله إلى إرادة ميتافيزيقيَّة أخرجته إلى الوجود. وهنا على وجه الضَّبط يقع التمييز الأنطولوجيُّ بين ماهيَّة الواجد وهوّيَّة الموجود، واستطرادًا بين المصنوع وصانعه. هكذا، وطالما قد اعترفنا بحكمة الله في جزئيَّات بنية بعض الأجسام الخاصَّة والميكانيكيَّة، فقد أصبح من الَّلازم أن تظهر تلك الحكمة أيضًا في هيئة العالم العامَّة، وفي تكوين قوانين الطبيعة. لكن، ثمَّة خلافٌ من هذه الوجهة بين الرؤية السقراطيَّة حول العلَّة الغائيَّة ورؤية لايبنتز المستندة إلى التطوُّرات الجوهريَّة للعلوم الفيزيائيَّة.

والبيِّن أنَّ مهمَّة الفيزيائيِّ، بحسب سقراط، تكمن في البحث في كلِّ شيء عن العلَّة الغائيَّة التي تكون بموجبها العلَّة الفاعلة ثانويَّة الدور والمقام. وإذا كان من الجائز القيام بمقارنات بين نظريَّة سقراط ونظريَّة لايبنتز في الغائيَّة فلا بدَّ من أن نفهم أنَّهما تختلفان، فإذا كان سقراط يستعمل الأطروحة الغائيَّة لتفسير جزئيَّات الظواهر، فلايبنتز لا يذكر مبدئيًّا الفكرة الغائيَّة إلَّا حين يتعلَّق الأمر بفعل الخلق وفهم كنه العالم في كلّيَّته. ولبيان التوفيق الضروريِّ بين العلَّة الفاعلة والعلَّة الغائيَّة، يضيف لايبنتز في رسالة إلى دي بييات (Des Billettes): «أعتقد أنَّ كلَّ شيء يسير ميكانيكيًّا في الطبيعة»، وأنَّه يمكن تفسيرها عن طريق العلل الفاعلة، لكن كلّ شيء يمكن في الوقت نفسه كذلك أن يُفسَّر عن طريق العلل الغائيَّة»، إذ «يمكن كلّ ما هو طبيعيٌّ أن يفسَّر في جزئيَّاته من دون أن نفكِّر في الله»، لكن فهم كليَّته لا يدرك من دونه. [أنظر: p. 203. Malebranche et Leibniz, relations personnelles Robinet, èd,]

تعليقات الزوار

الكتاب

-

فدك وأئمة الهدى (عليهم السلام)

فدك وأئمة الهدى (عليهم السلام)

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

دعوة إلى التوازن بين الدّنيا والآخرة

دعوة إلى التوازن بين الدّنيا والآخرة

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

ميتافيزيقا العلم الذكيّ (3)

ميتافيزيقا العلم الذكيّ (3)

محمود حيدر

-

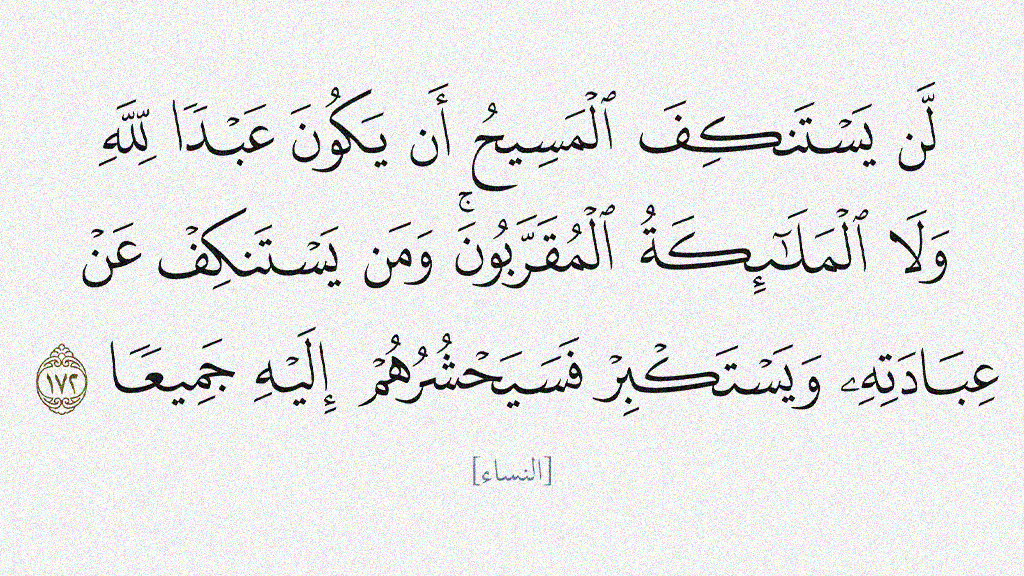

معنى (نكف) في القرآن الكريم

معنى (نكف) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الدوبامين يجعل الناس أطول صبرًا وأقل اندفاعيةً وأقوى على مقاومة الإغراءات الآنية

الدوبامين يجعل الناس أطول صبرًا وأقل اندفاعيةً وأقوى على مقاومة الإغراءات الآنية

عدنان الحاجي

-

العقل العلمي والأخلاقي في القرآن الكريم

العقل العلمي والأخلاقي في القرآن الكريم

الشيخ شفيق جرادي

-

تحديد دلالة آية بيعة الرضوان تحت الشجرة (2)

تحديد دلالة آية بيعة الرضوان تحت الشجرة (2)

الشيخ محمد صنقور

-

ادرس خطتك قبل الانطلاق

ادرس خطتك قبل الانطلاق

عبدالعزيز آل زايد

-

من هو المنتظِر الواقعي للإمام؟

من هو المنتظِر الواقعي للإمام؟

السيد عباس نور الدين

-

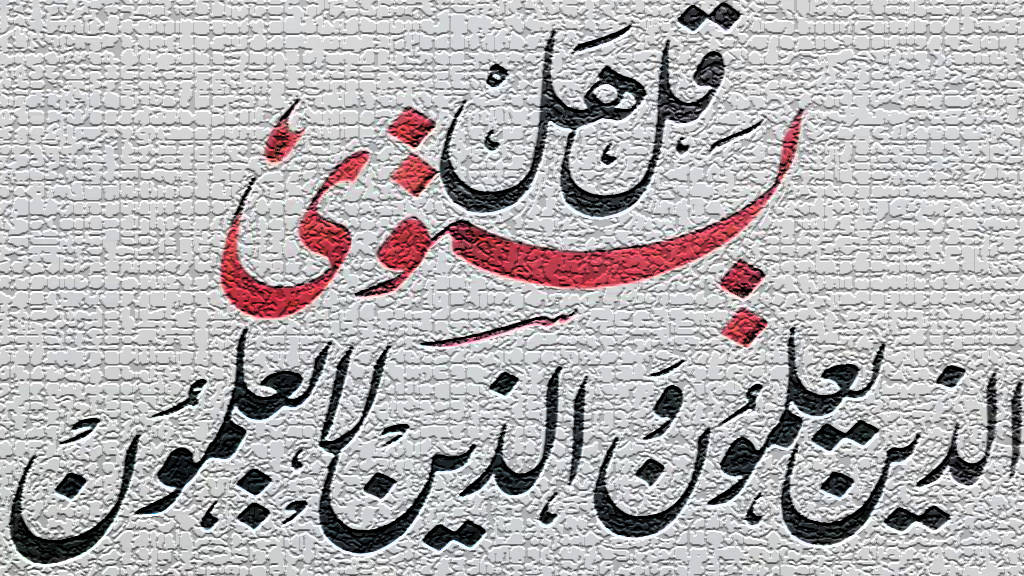

العلم المقصود للعمل

العلم المقصود للعمل

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

واشٍ في صورة حفيد

واشٍ في صورة حفيد

حبيب المعاتيق

-

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

حسين حسن آل جامع

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

فدك وأئمة الهدى (عليهم السلام)

-

دعوة إلى التوازن بين الدّنيا والآخرة

-

ميتافيزيقا العلم الذكيّ (3)

-

معنى (نكف) في القرآن الكريم

-

الدوبامين يجعل الناس أطول صبرًا وأقل اندفاعيةً وأقوى على مقاومة الإغراءات الآنية

-

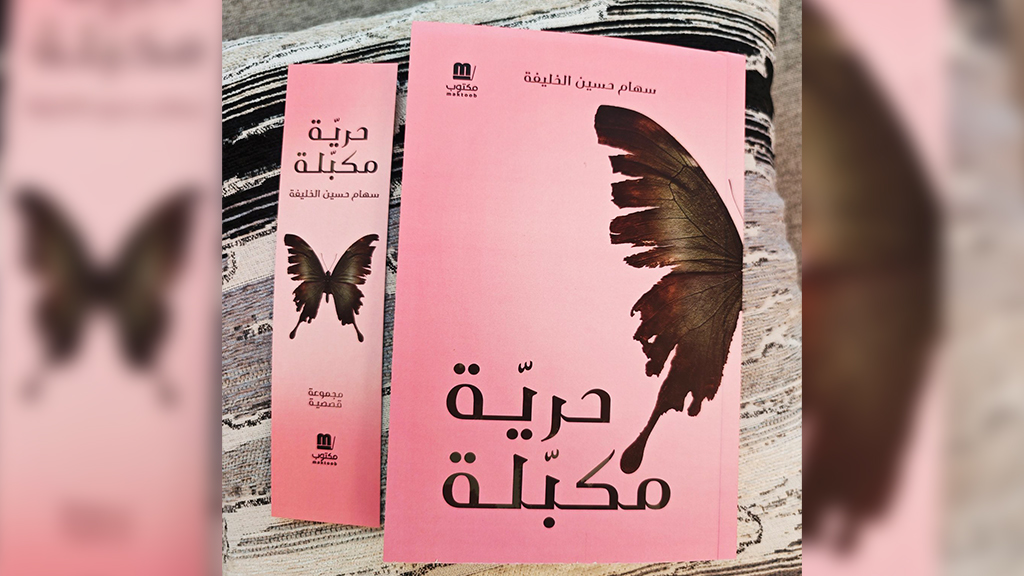

(حرّيّة مكبّلة) مجموعة قصصيّة للكاتبة الرّاحلة سهام الخليفة

-

العقل العلمي والأخلاقي في القرآن الكريم

-

فعاليّات اليوم العالميّ للطّفل في أمّ الحمام

-

النّصير، ونعم النّصير، وخير النّاصرين في القرآن الكريم

-

تحديد دلالة آية بيعة الرضوان تحت الشجرة (2)