مقالات

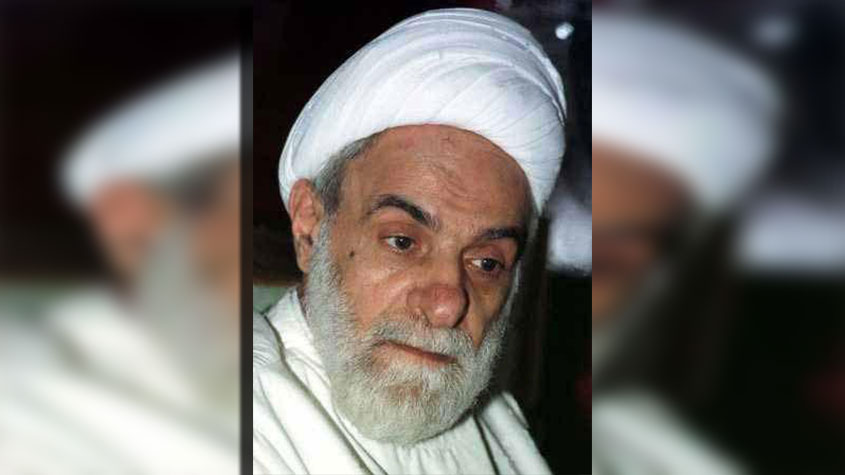

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمالقاعدة الأساسيّة للدّين

يمكن أن نفترض إنسانًا يقوم برنامج حياته على أساس الأهواء والرغبات، فهو يسعى دون قيد أو شرط لإشباع رغباته والإغراق باللذة بالقدر الذي تسمح به البيئة الحياتية التي تحيط به.

وإذا افترضنا أنّه أتيحت لهذا الإنسان قوى وقدرات إضافية يتفوق بها على الآخرين، فسيعمد إلى فرض رغباته وأهوائه على أبناء مجتمعه، ويحوّلهم إلى عبيد كما هو عليه الحال في المجتمعات التي ترزح تحت نير الاستبداد، وتخضع للنهج الديكتاتوري.

وقد نفترض حالة مجتمع آخر يتحرّر أفراده من العبودية والاستبداد، ويمسكون زمام الأمور بأنفسهم لتحقيق حريتهم والحفاظ عليها. ثم يعمدون للحيلولة دون تفشي مظاهر الفوضى، إلى اعتماد برنامج عمل يقوم على رأي الأكثرية أو المجموع، ليسري بذلك المنهج الاجتماعي فيما بينهم.

إنّنا نعرف أنّ البشرية مرّت بعصورها المختلفة بأحد هذين النمطين (الاستبدادين الفردي والجماعي) فتذوقت المحاسن كما تجرّعت المحن والمرارات، وما زالت على نفس المنوال في العصر الراهن.

أمّا الإسلام فيرفض - بالاستناد إلى الأصول الثلاثة آنفة الذكر - الانقياد إلى أيّ من هذين النمطين؛ لأنّ تسليم زمام أمور الحياة لرغبة فرد واحد أو لرغبات الأكثرية، إنما يعني عمليًّا إرساء قواعد الحياة على أساس العواطف والأحاسيس. وهذا يخالف ما خصّ به نظام الخلق، الإنسان من خصوصية تميّزه عن سائر الحيوانات.

فالإنسان خصّ - خلافًا لسائر الحيوانات والكائنات - بالقوة العقلية التي هي بمثابة جهاز لتمييز الخير من الشر، والنفع من الضرر، وبالتالي فإن رغبات الإنسان تخضع لهذا الجهاز، ثم يقدم الإنسان على ما يختاره له العقل. أما الحيوان فيتحرك تبعًا لما تمليه قرائحه ودوافعه الغريزية.

وحين تكون الحاكمية للعواطف والأحاسيس فسينقاد الإنسان لرغباته سواء اتفقت مع الحق والصواب أم لم تتفق، وحينئذ يكون معنى ذلك - في الواقع - إلغاء لقوة العقل، وحينها يتحرك الإنسان بمنطق الحيوان، وليس بمنطق الإنسان، تمامًا كما يصرّح القرآن الكريم بذلك: (الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ) «1».

لا ينبغي لأي نهج من مناهج البشر أن ينفصل - كلّيًّا - عن عالم الوجود الفسيح الذي يعدّ المحيط الكبير لحياة الإنسان؛ لأنّ البشر هم في النهاية جزء لا ينفكّ من عالم الوجود لا يملكون سوى الانقياد إليه.

إننا لا نستطيع أن نجد في عالم الوجود شيئًا لا يؤثر محيطه الوجودي على طبيعة الوظائف التي يؤديها. فعندما نتأمل كل نوع من أنواع الموجودات نجد أنها تنطوي في وجودها الخاص (بنيتها الوجودية) على هدف معين تتحرك وفقه وتنقاد إليه تبعًا لما زودها به نظام الخلق (إرادة الخلق) من وسائل وأدوات تهدي إلى المقصد.

هذا القانون الكلي يجري في جميع المخلوقات بدءًا من أبسطها وانتهاء بأكثرها تعقيدًا وتركيبًا.

ولما كان الوجود الإنساني لا يعدو أن يكون جزءًا يسيرًا من عالم الوجود الكبير، لذا فإنّ الإنسان لا يستطيع أن ينحرف في أبسط شؤونه الوجودية عن نظام الوجود العام.

مضافًا لذلك إنّ هذا الإنسان زوّد من قبل نظام الخلق بأدوات وقوى تتناسب مع حياته وتهديه إلى مقاصده. لذلك لا مفرّ له من أن يوفق دائمًا بين خصوصيته الوجودية وبين المحيط الوجودي الذي يعيش فيه (العالم الكبير) وأن يؤدي في برنامجه الحياتي الوظائف التي قررها له نظام الخلق، لا أن ينساق دون قيد وشرط وراء ما تمليه عليه الأهواء والعواطف. وفي الحصيلة الأخيرة يتعين على الإنسان أن يتبع المنهج المنبثق من نظام الخلق، وليس المنهج الذي يرضي ميوله وعواطفه. وبعبارة أخرى ينبغي أن يكون الدين فطريًّا. يقول تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) «2».

ومعنى أن يكون الدين فطريًّاأان لا يكون تبعًا لهوى النفس، أي لا يكون الأمر على منوال الأمثلة التالية: إنّ الإنسان يتناول الغذاء والشراب لأنه مجهز بالجهاز الهضمي، ويتزوج لأنّه مزوّد بالجهاز التناسلي، ويرتدي الملابس لأن جسمه عار من الريش الذي ينمو على أجسام الحيوانات، ويحافظ على بقائه ووجوده لأنّه مزوّد حتى أخمص قدميه بأدوات الدفاع.

الإنسان لا يفعل كل ذلك بذريعة هذه الدوافع، بدليل أنّه لا يملك حرية ترك الغذاء والشراب والنكاح، وليس له أيضًا أن ينتحر ويرمي بنفسه إلى التهلكة.

ولهذا السبب أيضًا نجد أنّ الإسلام أمر حتّى بضروريات الحياة من مثل الطعام والشراب واللباس ونظائرها. ولتوضيح الفكرة بصيغة أخرى نرى أنّ الإنسان يتوسّل في كل الأعمال التي يزاولها بما يناسبها من أسباب ووسائل، فهو يمارس رؤية الأشياء عبر النور الخارج من عينيه، ويسمع الأصوات عبر الأذن، ويستفيد من اليد في التقاط ما يريد، وبذلك لا ينتظرأان تنجز الأعمال هكذا من خلال الصدفة.

والإنسان يسعى أيضًا لمعرفة سر وجود كل ظاهرة من الظواهر، دون أن يفصل بينها، لأنّه يدرك أن ثمة علائق بين الظواهر، وأنّ الهيئة الكونية (إرادة خالق الوجود) أوجدت لكل مخلوق نمطًا من نظام العلة والمعلول بحيث يتحرك في محيط يعيّن له نهجه الحياتي ويكشف له عن المسار الذي يجب أن يتبعه. وما يدركه الإنسان كذلك، إنّ أي مخلوق يبتعد عن مساره التكويني أو يتركه إنما يكون قد ضحّى بسعادته وعرّض نفسه للفناء. فإذا قدّر لنا أن نتصور شجرة تمتنع عن تناول الغذاء أو حيوانًا يمتنع عن التنفس فلا يمكن أن ننتظر أن يكون مصيرهما سوى الهلاك والتحوّل إلى كتلة من الجماد. لذا لا يملك أي مخلوق سوى الانقياد إلى زمام العلل والأسباب التي تنسجم مع وجوده ونظام خلقه وطي المسار المعيّن له تكوينًا. والإنسان وإن كان حرًّا نظرًا للإرادة والشعور اللذين يملكهما، إلّا أن حريته هذه تكون أمام أبناء نوعه الذين لهم نظير شعوره وإرادته، ولا يستطيع أبدًا أن يمدّ حريته بحيث تشمل الأسباب والعلل التي أوجدته أو تلك التي لها أثر في أعماله.

وإذا قدّر له أحيانًا أن يفرّ من تأثيرات بعض الأسباب، كأن يهرب من حرّ الشمس إلى الظل أو يحتمي من المطر بالسقوف، فهو في الحقيقة يهرب من سبب ليلجأ إلى سبب آخر.

يعيّن على الإنسان إذا من منطلق ما يتحلى به من واقعية - موهوبة إليه إلهيًّا - أن لا يرى نفسه مستقلًّا وأن يسلك دائمًا الطريق الذي هيّأه له نظام الخلق، ويسير وفق النهج الذي حدّده جهاز الخلق ومحيط الوجود بما ينطوي عليه من وظائف وأعمال.

وطالما كان الإنسان مثل سواه من مخلوقات هذا العالم ونظمه غير مستقل، مفتقرًا في وجوده إلى خالق الكون (جل وعلا) فعليه أن يرى نفسه عبدًا للخالق.

وفي الوقت نفسه نعرف إنّ اتباع الإنسان لما يريده اللّه منه، بحيث يكون مظهرًا لإرادة الخالق المتعال يتساوى مع اتباعه لما يهديه إليه نظام الوجود. بمعنى أنّ ما يريده اللّه من تشريع ونظم (الدين) هو نفسه ما تريده الفطرة ويهدي إليه نظام الوجود.

يتضح من فقرات البحث أنّ المناهج التي تتقوم على أساس إرادة الفرد الواحد أو إرادة الأكثرية، تفتقر للقاعدة المتينة ويبقى المنهج الذي يقوم على قاعدة واقعية حقيقية هو منهج الإسلام وحده، وذلك كما يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ) «3».

أفلا يتذكر الإنسان أنّ كلّ الطرق، سوى طريق العبودية للّه، ضلال!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). محمّد: 12.

(2). الروم: 30.

(3). الجاثية: 23.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (1)

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (1)

محمود حيدر

-

مناجاة الذاكرين (6): ذكر الله لذّة الأولياء

مناجاة الذاكرين (6): ذكر الله لذّة الأولياء

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

معنى (زرب) في القرآن الكريم

معنى (زرب) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

بين الإيمان والكفر

بين الإيمان والكفر

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

ما الذي يهمّ أنت أم أنا؟ يتذكر الأطفال ما هو مهم للآخرين

ما الذي يهمّ أنت أم أنا؟ يتذكر الأطفال ما هو مهم للآخرين

عدنان الحاجي

-

بين الأمل والاسترسال به (1)

بين الأمل والاسترسال به (1)

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ..} لا تدلُّ على تزكية أحد (2)

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ..} لا تدلُّ على تزكية أحد (2)

الشيخ محمد صنقور

-

العزة والذلة في القرآن الكريم

العزة والذلة في القرآن الكريم

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

ماذا نعرف عن القدرات العظيمة للّغة العربية؟

ماذا نعرف عن القدرات العظيمة للّغة العربية؟

السيد عباس نور الدين

-

لا تبذل المجهود!

لا تبذل المجهود!

عبدالعزيز آل زايد

الشعراء

-

الإمام الهادي: بهجة أبصار العارفين

الإمام الهادي: بهجة أبصار العارفين

حسين حسن آل جامع

-

سيّد النّدى والشّعر

سيّد النّدى والشّعر

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (1)

-

أطباء الأسنان قد يتمكنون قريبًا من (إعادة نمو) مينا الأسنان باستخدام هلام بسيط

-

مناجاة الذاكرين (6): ذكر الله لذّة الأولياء

-

الإمام علي الهادي (ع) الشخصية الوقورة

-

سياسة المتوكل مع الإمام الهادي (ع) (1)

-

الإمام الهادي (ع) وفتنة خلق القرآن

-

الإمام الهادي: بهجة أبصار العارفين

-

معنى (زرب) في القرآن الكريم

-

بين الإيمان والكفر

-

سيّد النّدى والشّعر