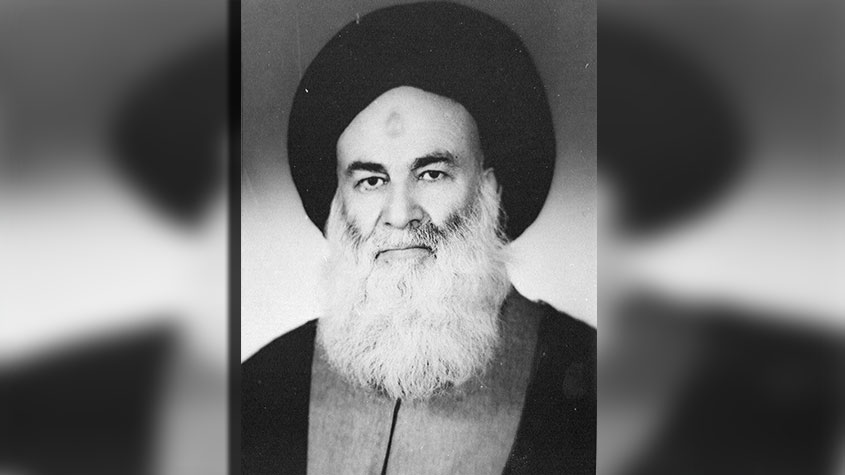

الشيخ جعفر السبحاني

من عجائب التنبؤات القرآنية

من عجائب التنبؤات القرآنية وغرائبها، تحدّيه اليهود بأبسط الأشياء وأسهلها ومطالبته إيّاهم بما هو ميسور لهم في كلّ وقت وحين، وفي متناول قدرتهم، ودائرة استطاعتهم في كل زمان، ومع ذلك عجزوا عن تكذيبه وانصرفوا عن مخالفته، وهذا يدل قبل كلّ شيء على أنّ القرآن كلام من بيده القلوب والضمائر.

شتّان بين المؤمن والكافر

فشتان ما بين كافر وصاد عن سبيل الله، يحبط عمله. ومؤمن بالله وبما نزّل على محمد، يكفّر سيئاته بصالح أعماله. ومن هذا التقابل علم مكانة الكافر والمؤمن، كما علم نتائج أعمالهما. ثمّ إنّه سبحانه يدلّل على ذلك بأنّ الكافرين يقتفون أثر الباطل ولذلك يضل أعمالهم، وأمّا المؤمنون فيتبعون الحقّ فينتفعون بأعمالهم، وقال: {ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ}.

التّعاليم الصحيّة في القرآن الكريم

لقد حرم القرآن أموراً ونهى عن أمور وكره أشياء وأباح أخرى، وما حرّم ولا نهى، وما كره أو أباح إلاّ لحكمة ظاهرة وأثر سيّء أو حسن على سلامة البدن وصحّته، فحرّم أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير بقوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

إلقاء موسى موسى (ع) الألواح، ومشاجرته أخاه هارون (ع)

هذا ما يخص هارون، وأمّا ما يرجع إلى موسى، فقد أخبره سبحانه عن إضلال السامري قومه بقوله: {فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ} [طه : 85]، ورجع إلى قومه غضبان أسفاً وخاطبهم بقوله: {بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ} وقال أيضاً: {أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ}. وفي هذا الظرف العصيب أظهر كليم الله غضبه بإنجاز عملين:

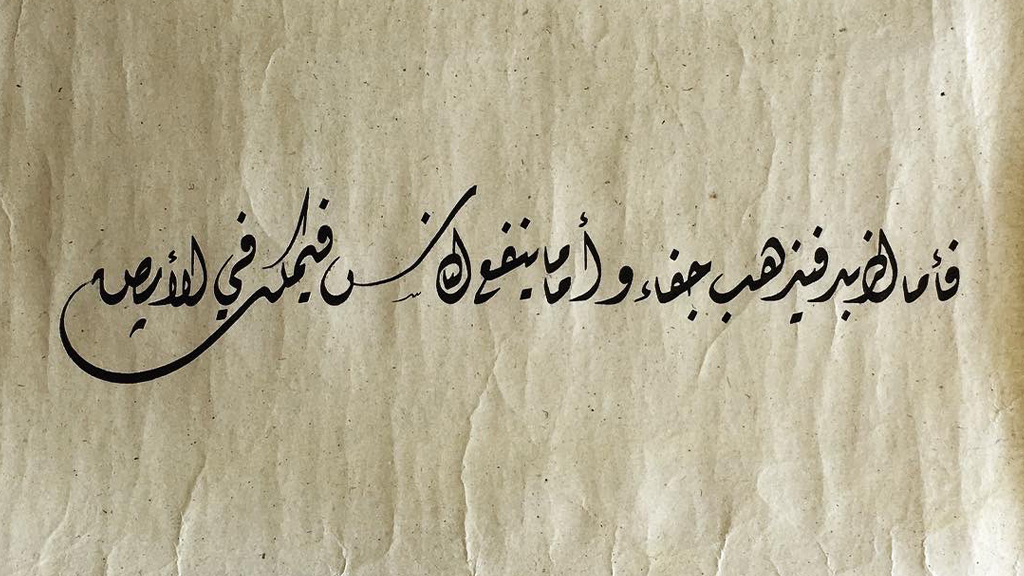

الحق والباطل: ماء راسخ وزبد يزول

(بِقَدَرِهَا) أي كلّ يأخذ بقدره، ففيضه سبحانه عام لا يحدد وإنّما التحديد في الآخذ، فكلّ يأخذ بقدره وحده، فقدر النبات يختلف عن قدر الحيوان، وهو عن الإنسان، فكلّ ما يفاض عليه الوجود إنّما هو بقدر قابليته، كما أنّ السيل المنحدر من أعالي الجبال مطلق غير محدد، ولكن يستوعب كل وادٍ من ماء السيل بقدر قابليته وظرفيته.

الكلمات في القرآن الكريم

المراد من الكلمات هي الإمامة، وتطهير البيت، ورفع القواعد، والدعاء لبعث محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّ هذه الأمور شاقة، أمّا الإمامة فلأنَّ المراد منها ههنا هو النبوّة، وهذا التكليف يتضمن مشاقاً عظيمة، وأمّا بناء البيت وتطهيره ورفع قواعده فمن وقف على ما روى في كيفية بنائه عرف شدّة البلوى فيه

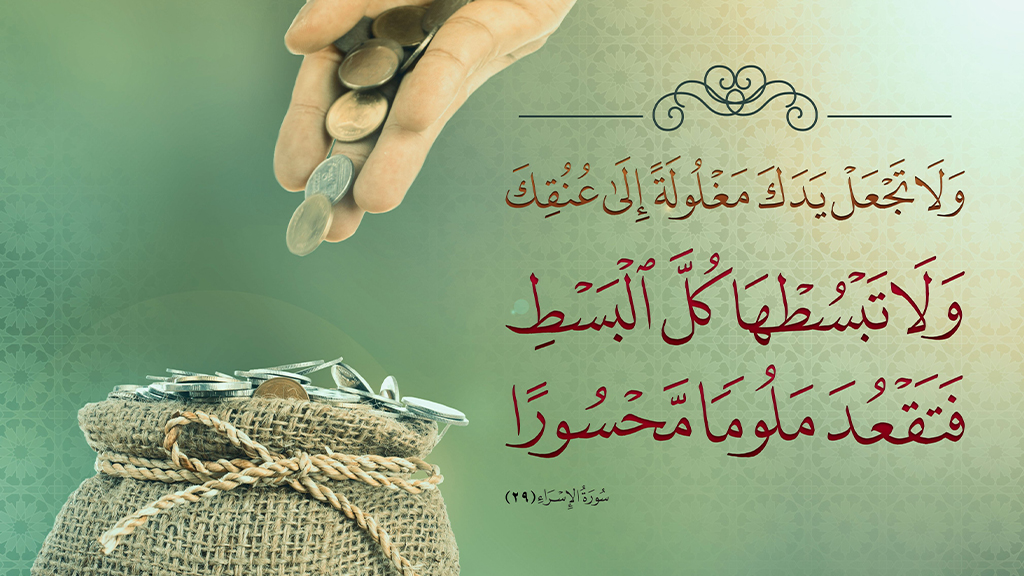

الاقتصاد بين الإسراف والتقتير

تتضمن تمثيلاً لمنع الشحيح وإعطاء المسرف، والأمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير، فشبّه منع الشحيح بمن تكون يده مغلولة إلى عنقه لا يقدر على الإعطاء والبذل، فيكون تشبيهًا لغاية المبالغة في النهي عن الشح والإمساك، كما شبّه إعطاء المسرف بجميع ما عنده بمن بسط يده حتى لا يستقر فيها شيء

كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ!!

كما أنّ إضافة الدعوة إلى الحقّ من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الدعوة الحقّة له، لأنّ الدعوة عبارة عن توجيه نظر المدعو إلى الداعي، والإجابة عبارة عن إقبال المدعو إليه، وكلا الأمرين يختصان بالله عزّ اسمه. وأمّا غيره فلا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ـ وعند ذاك ـ كيف يمكن أن يجيب دعوة الداعي.

علمه سبحانه بالأشياء قبل إيجادها

فيتحصل أنَّ علمه تعالى بذاته، علم بتلك الخصوصية والجهة. ويترتب عليه لازمه، أعني علمه بالأشياء قضاءً للملازمة. وقد أشار إلى هذا البرهان أعاظم المتكلمين والفلاسفة. قال صدر المتألهين: (إنَّ ذاته سبحانه لما كانت علَّة للأشياء ـ بحسب وجودها ـ والعلم بالعلة يستلزم العلم بمعلولها، فتعقّلها من هذه الجهة لا بُدّ أن يكون على ترتيب صدورها واحداً بعد واحد)

علمه سبحانه بذاته

إِنَّه سبحانه خلق الإِنسان العالم بذاته علماً حضورياً، فمُعطي هذا الكمال يجب أن يكون واجداً له على الوجه الأتمّ والأكمل لأن فاقد الكمال لا يعطيه، فهو واجد له بأحسن ما يمكن. ونحن وإن لم نُحِطْ ولن نحيط بخصوصية حضور ذاته لدى ذاته غير أنَّا نرمُز إلى هذا العِلْم بــ (حضور ذاته لدى ذاته وعلمه بها من دون وساطة شيء في البَيْن).

الكتاب

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

معنى (دهر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

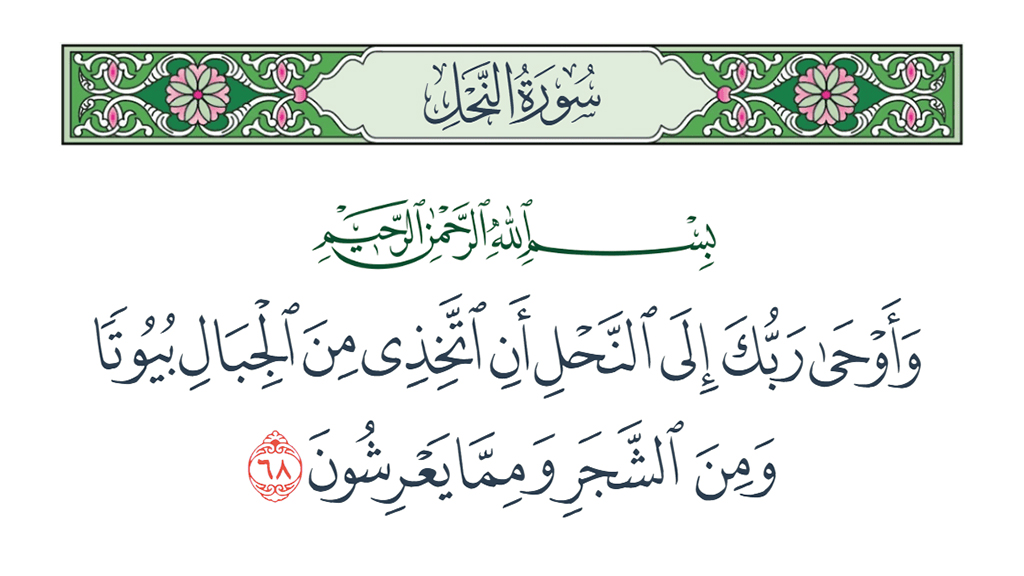

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

الشيخ مرتضى الباشا

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

الشيخ محمد جواد مغنية

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الشهيد مرتضى مطهري

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

اختر، وارض بما اختاره الله لك

الشيخ علي رضا بناهيان

-

المشرك في حقيقته أبكم

المشرك في حقيقته أبكم

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

السيد محمد حسين الطهراني

-

الصبر والعوامل المحددة له

الصبر والعوامل المحددة له

عدنان الحاجي

-

كيف يكون المعصوم قدوة؟

كيف يكون المعصوم قدوة؟

السيد عباس نور الدين

-

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

حسين حسن آل جامع

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

-

(تراتيل عشقك) باكورة إصدارات الكاتبة إيمان الغنّام

-

فانوس الأمنيات

-

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

-

الإمام عليّ (ع): ما خفي من فضله أعظم

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

-

أولى جلسات ملتقى شعراء الأحساء بمجلسه الجديد

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

-

معنى (أرك) في القرآن الكريم