الموسم العاشورائي 1446 هـ

صناعة الرقابة مع الله سبحانه وتعالى

اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله

وعلى الطيبين الطاهرين

السلام عليك يا أبا عبد الله

السلام عليك يا ابن رسول الله

السلام على البدن السليب

السلام على الرأس المشيب

السلام على الأجساد المضرّجة بدمائها

السلام عليك يا غريب، يا مظلوم كربلاء

ما خاب سيدي من تمسك بكم

فيا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزًا عظيمًا

لكنما الأمرُ والمرجعُ لله، لا حولَ ولا قوّةَ إلّا بالله العليِّ العظيمِ، قولُهُ جلَّ وعلا في محكمِ كتابِهِ المجيدِ وخطابِهِ الحميدِ بسم الله الرحمن الرحيم:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [سورة المائدة: 93] صدقَ اللهُ العليُّ العظيمُ.

انطلاقًا من هذه الآية الكريمة المباركة التي تحدّثت عن التقوى وكرّرت توصيف المتّقين: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا﴾، فهذه الآية المباركة كرّرت وصف التقوى أكثر من مرة، فنريد أن نجعل من هذه الآية المباركة مدخلًا للحديث حول ما عنوناه بـ «صناعة الرقابة مع الله سبحانه وتعالى». فتعالوا نتحدث حول هذا العنوان من خلال الحديث ضمن جانبين:

الجانبُ الأول: ما يرتبطُ بهذه الآية المباركة.

الجانبُ الثاني: ما يرتبطُ بالرقابة مع الله سبحانه وتعالى.

الجانبُ الأول:

ذكرَ المفسّرون أنَّ سببَ نزولِ هذه الآية المباركة أو قل شأن نزول هذه الآية المباركة، لأنّ المفسرين يفرّقون بين سبب النزول وشأن النزول. فشأن النزول يعني الجانب الذي تتناوله الآية وتتحدث عنه، ولأجل بيانه نزلت، فهي نزلت من أجل أن تبين شيئًا، بينما سبب النزول هو العلة التي بسببها نزلت الآية المباركة، قد تكون حادثة من الحوادث، وقد يكون سؤالًا يُسألُ للنبيِّ (صلّى اللهُ عليه وآلِهِ). فإذاً هناك فرقٌ بين سببِ النزولِ وشأنِ النزولِ.

شأنُ النزولِ الذي تريد هذه الآية المباركة أن تتحدث عنه، أنّ الروايات ذكرت أن هذه الآية نزلت في شأن تحريم الخمر، حينما حرّم اللهُ سبحانه وتعالى الخمر على المسلمين تحريمًا نهائيًا، لأنه من المعروف أنّ القرآن تدرّج في تحريم الخمر، لكن في السنة الثالثة من الهجرة نزل التحريم القطعي الباتّ في الخمر. فلمّا شرّع اللهُ سبحانه وتعالى تحريم الخمر، كأنما بعض الصحابة أثاروا هذه القضية: ما هو مصير المسلمين الذين تعاطوا الخمر وماتوا قبل نزول التحريم؟ خصوصًا أنّ هذه الآية نزلت في السنة الثالثة من الهجرة، وفي تلك السنة قبل بضعة أشهر وقعت واقعة أُحد، فكانما بعض الصحابة تساءلوا ما هو مصير المسلمين الذين تعاطوا الخمر وماتوا قبل أن ينزل تحريم الخمر التحريم الباتّ، أو استُشهدوا حتى قبل أن يُحرّم الخمر تحريمًا باتًا؟ فجاءت هذه الآية المباركة لتجيب عن هذا الاستفهام وهذا التصوّر: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾.

«طعموا»، يقول المفسرون: يعني فيما شربوا، أو يقول بعض المفسرين إنَّ التطعُّم يشمل الشراب والطعام، يعني ليس بالضرورة أن تريد الآية من قولها «طعموا» يعني ما أكلوه فقط، حتى يقال إنَّ الآية تتحدث عن شرب الخمر، فكيف تُعبّر عن الشرب بعبارة تؤدّي معنى الطعام والإطعام والذي هو أعمّ من الشراب؟ قال بعض المفسّرين: إنّ «طعموا» في اللغة العربية تشير إلى تذوّق الشيء، فهي تشمل التذوق الناشئ عن الأكل والتذوق الناشئ عن الشراب.

على كل حال، إذًا فهذه الآية المباركة تريد أن تقرّر بأنّ المسلمين أو الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما داموا ماتوا على الإيمان والعمل الصالح وطعموا هذا الأمر قبل تحريمه، فلا جناح عليهم؛ لأنَّ الإنسان لا يحاسَب عن حرمة شيء قبل أن يشرّع المولى سبحانه وتعالى تحريمه.

لكنّ المُلفتَ للنظرِ في هذه الآية المباركة، وهذا هو المعنى الذي توقّف عنده المفسّرون مليًّا: تكرار التوصيف بالتقوى. «لماذا كرّرت الآية المباركة التوصيف بالتقوى ثلاث مرات؟». هنا أعطى جملة من المفسّرين آراء متعددة:

الرأي الأول: (وقد ذهب إليه أغلبُ المفسّرين)، وهو أنّ هذه الآية المباركة كرّرت التوصيف بالتقوى من باب التأكيد على أهمية التقوى؛ فالتقوى عنصرٌ مهمٌّ جدًا في بيان حقيقة الإيمان.

الرأي الآخر: ما ذهب إليه بعض المفسّرين من أنّ هذه الآية تتحدث عن مراتب التقوى، كما يشير إلى ذلك المولى النراقي صاحب كتاب جامع السعادات، وهو أنَّ هذه الآية المباركة تتحدّث عن مراتب للتقوى؛ التقوى ليست على مستوى واحد عند الناس، وإنما للتقوى مراتب، وهذا ما يُعزّزه ما رُوي عن الإمام الصادق (عليه السلام) من أنّ التقوى على ثلاثة وجوه: تقوى العامّة، وتقوى الخواص، وتقوى خواص الخواص (الأولياء أو الصدّيقين).

ويعلّق العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في تفسيره الميزان بقوله: «هذا يكشف عن أنّ التقوى هي حالة تصاحب المتّقين في كل مراتب تقواهم ومراتب إيمانهم»، ففي المرتبة الأولى هناك تقوى، وفي المرتبة الثانية هناك تقوى، وفي المرتبة الثالثة - وهي أعلى المراتب - أيضًا هناك تقوى.

وهذا ما يدخلنا إلى المحور الثاني أو الجانب الثاني من حديثنا وهو ما عنوناه بصناعة الرقابة مع الله سبحانه وتعالى...

الجانب الثاني: ما يرتبط بالرقابة مع الله سبحانه وتعالى

ما دام هناك تدرّجٌ ومراتبُ للتقوى، إذًا فالرقابةُ التي عنوانها التقوى – والتقوى تعني أن تُراقبَ الله جلّ وعلا في كلِّ أفعالك – هي أيضًا ذاتُ مراتب.

في المرتبة الأولى تترك المعاصي خشيةً من العقاب،

وفي المرتبة الثانية تُراقب الله وتترك المعصية إجلالًا له سبحانه وتعالى،

وفي المرتبة الثالثة تُراقب الله حُبًّا لله وتتفانى في طاعة الله، فتتنزّه ليس فقط عن المحرّمات والشُّبهات، وإنّما حتى عن كثير من المباحات إذا كنت في غنًى عنها.

ومن هنا نقول: إنّ الرقابة مع الله سبحانه وتعالى هي تدرّجٌ ذاتُ مراتب، وهذا ما يجعلنا نُعبّر عنها بالصناعة. الرقابة بين يدي الله تعالى هي حالةُ تدريبٍ ذاتيٍّ للإنسان، تحتاجُ إلى جهادِ نفس، وتحتاج إلى ترويضٍ للنفس. وبالتالي الرقابة مع الله جلّ وعلا هي صنعةٌ يصنعها الإنسانُ، يتصنّعها إلى أن تصبح طبعًا فيه. ولذلك نحن نُعبّر عنها بأنها «صناعة بين يدي الله تعالى»، والرقابة صناعةٌ يجب أن يتمرّسَ عليها الإنسانُ. ومن هنا نحن نُشير في هذا المحور الثاني إلى ثلاث ركائز أساسية في صناعة الرقابة مع الله سبحانه وتعالى:

الركيزة الأولى: كما أشرنا، هي عبارةٌ عن صناعةٍ تحتاجُ إلى ممارسةٍ وتدريب، بأن يدرّب الإنسانُ نفسه على رقابةِ الله تعالى وحفظِ حرمةِ الله سبحانه وتعالى في كل آنٍ وفي كل حين. وهذه تحتاجُ إلى مراسٍ، بأن يُدرّبَ الإنسانُ نفسَه حاسةً حاسةً وجارحةً جارحة. يراقبُ اللهَ جلَّ وعلا في نظره، هل ينظر إلى ما أحلّ الله أم أنّ هذه العين تخونه وتنظر إلى ما حرّم الله؟ يراقب جارحة السمع، هل يسمع ما يُرضي الله أم أنّ هذه الجارحة مفتوحة لما أحلّ الله ولما حرّم الله؟ الطعام الذي يأكله والذي تحدّث عنه شأن نزول الآية المباركة، هل هذا الطعام فيه شُبهة؟ هل هذا الطعام فيه – والمستجار بالله – شائبة حرام؟ وهكذا يبدأ الإنسانُ يراقب جوارحه، فيدربها واحدةً تلو الأخرى، إلى أن تصبح الرقابة ملكةً حاضرة عنده.

لذلك ترى الروايات تحثّ الإنسان على أن يُدرّب جوارحه جارحةً جارحة؛ رواياتٌ كثيرةٌ في غضّ البصر، رواياتٌ كثيرةٌ في تنزيه الإنسان سمعه، رواياتٌ كثيرةٌ في تنزيه لسانه عن أن لا ينطق إلا بما يُرضي الله سبحانه وتعالى.

خصوصًا الشاب الذي يبتلى بالمغريات، إذا وضع هذا الهدف أمام عينيه ونجح في الوصول إليه، يُدرّب نفسَه على الرقابة مع الله سبحانه وتعالى، مصداقًا لما ورد في الحديث الشريف: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ولهذا ورد في الروايات أنَّ مَن حفظ الله في خلواته حفظه الله في المزالق والمحن.

الركيزة الثانية: أنَّ لهذه الرقابة أبوابًا وروافدَ، تساعد الإنسان على صنع الرقابة الذاتية مع الله سبحانه وتعالى:

الرافد الأول: النفس اللوّامة (تأنيب الضمير). الله سبحانه وتعالى أوجد عند الإنسان وازعًا داخليًّا يمنعه من المعصية. اللهُ جبل النفوسَ وطبع الفطرة الإنسانية على التنفّر من المعصية. فالإنسان الذي يُحافظ على نقاء هذه الفطرة وسلامتها يتنزّه تلقائيًا عن المعصية. جاء رجلٌ يُدعى وابصة إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) يسأله عن معنى البرّ والتقوى والإثم والعدوان، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): «يا وابصة، استفتِ هذا» ووضع إصبعه الشريف على قلب وابصة، إشارةً إلى أنّ الله أودع في قلب الإنسان وفطرته ذائقةً سليمةً تُمكّنه من التعرّف على الحق والباطل: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا • فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾.

الرافد الثاني: العِبرةُ والعظة. حينما يتفكّر الإنسان في عواقب المعصية، ويرى آثارها في الدنيا قبل الآخرة، يُشكّل ذلك لديه رادعًا عقليًا إضافيًا. كما رُوي عن الإمام الكاظم (عليه السلام) مع يعقوب الغزالي، حين حذّره من قطيعة الرحم، وأنّ الله قد بتر أجله وأجل أخيه بسبب هذه القطيعة، إلا أنّ يعقوب زاد الله في عمره عشرين عامًا بسبب صلة الرحم. مثل هذه الروايات تُبيّن عواقب المعصية في الدنيا قبل الآخرة.

الرافد الثالث: الرافد الاجتماعي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). إذا لم يُفلح الوازع الداخلي ولا الموعظة، فإنّ الشارع المقدّس جعل رادعًا اجتماعيًا هو فلسفة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تحفظ المجتمع ظاهرًا، وتجعل المعصية مستنكرةً اجتماعيًا، وهذا له أثره الكبير في ردع الكثير من الناس عن ارتكاب الذنوب والمعاصي، وإن كانوا في خلواتهم يُقصّرون.

الركيزة الثالثة: أنَّ الرقابة والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، هي طريقٌ يوصل إلى محبّة الله جلّ وعلا. وهذا ما يُشير إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله المشهور:

«إن قومًا عبدوا الله رغبةً في ثوابه وتلك عبادةُ التجّار، وإن قومًا عبدوا الله خوفًا من ناره وتلك عبادةُ العبيد، وإن قومًا عبدوا الله حبًّا له وتلك عبادةُ الأحرار».

يقول أهل الأخلاق إنّ الطريق الأول والطريق الثاني يُوصلان إلى الطريق الثالث، فمن واظب على العبادة رغبةً في الثواب أو خوفًا من العقاب، يصل في النهاية إلى عبادة الله حبًّا له.

فالطريق إلى محبة الله يمر بالتقوى والمراقبة، حتى تصبح العبادة لذّة روحية لا يُستغنى عنها، ويصبح الله هو الغاية لا الوسيلة.

فإذا رزق الإنسان محبة الله، ثبتت عنده التقوى، وصار إيمانه صلبًا، لا تهزّه الفتن، ولا تُضعفه الشهوات،

وصار من أهل البصيرة، كما قال الإمام الصادق عن عمّه العباس (عليه السلام):

"كان عمّي العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان."

وهذا هو سرّ ثبات أبي الفضل العباس (عليه السلام) في كربلاء، عندما بلغ نهر الفرات، وكان قادرًا على الشرب، لكنّه رأى الحسين وأهل بيته عطاشى، فرمى الماء من يده!

هذا هو مقام المراقبة الكاملة، مقام الحبّ، والإيثار، والعبادة الصادقة.

وكذلك كانت زينب الكبرى (عليها السلام)، التي واجهت المصائب ببصيرة وصبر وثبات،

حتى قال فيها الشاعر:

بأبي التي ورثت مصائب أمّها

فغدتْ تقابلها بصبرِ أبيها

مَن يقدر أن يقف على جسد الحسين (عليه السلام)

ويقول:

"اللهم تقبّل منّا هذا القربان"؟

إلا مَن كانت تربّت على المراقبة، والتقوى، واليقين، فكانت تجمع العيال وتحفظ الأيتام، رغم ألسنة النار، وظلام الليل، وتطاير الخيام.

يقول حميد بن مسلم:

"رأيت امرأةً واقفة بباب الخيمة، والنار تقترب منها.

ناديت: يا أمة الله، النار قد وصلت إلى ثيابك!

فلم تلتفت إليّ، ثم قالت: يا هذا، لنا عليلٌ في الخيمة، لا يستطيع النهوض."

وما حالها إلا حال مَن وصلت إلى أعلى مراتب التقوى، تعيش الحضور الإلهي في كل لحظة، حتى في المصيبة.

ختامًا:

الرقابة مع الله صناعة تُبنى بالصبر والتدريب،

وتُسقى بالعبرة والعِظة،

وتزهر بمحبّة الله وصدق النية.

اللهم اجعلنا من الذين يراقبونك في خلواتهم، ويخشونك في سرّهم وعلنهم، حتى نبلغ مقام الإحسان، ونعيش حضورك في القلب، وإن غبتَ عن البصر.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

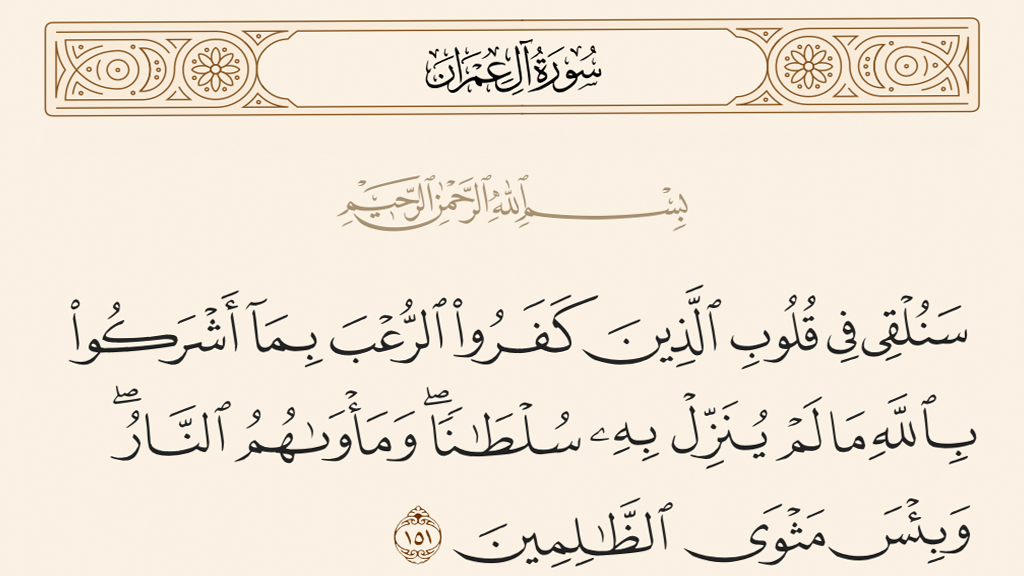

معنى (رعب) في القرآن الكريم

معنى (رعب) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

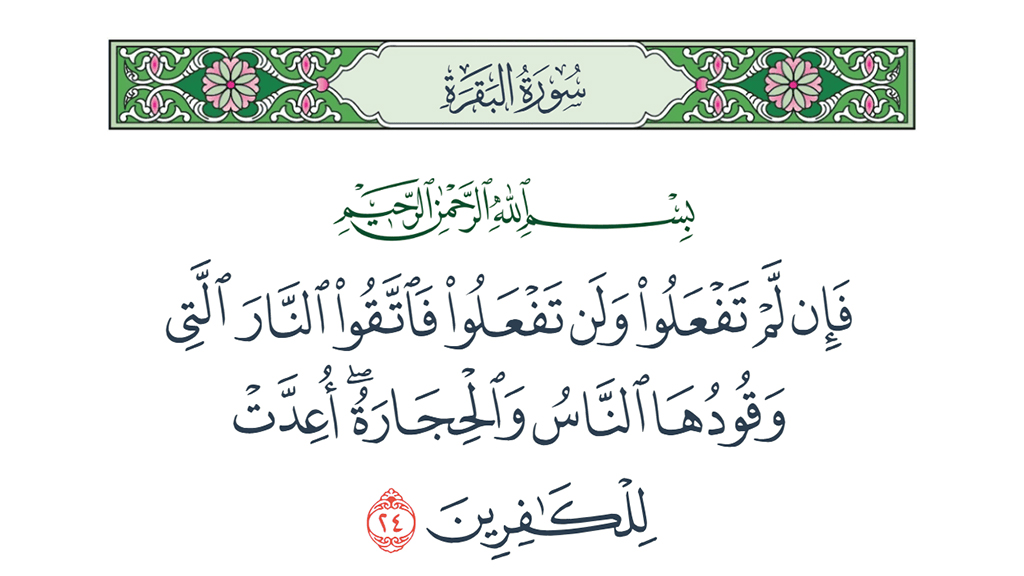

عذاب جهنم شامل للمنافقين والمؤمنين الفاسقين معاً

عذاب جهنم شامل للمنافقين والمؤمنين الفاسقين معاً

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الدماغ يوظف المعرفة القبلية بعد تفكيكها وإعادة تركيبها

الدماغ يوظف المعرفة القبلية بعد تفكيكها وإعادة تركيبها

عدنان الحاجي

-

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (3)

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (3)

محمود حيدر

-

مناجاة الذاكرين (8): اذكروني أذكركم

مناجاة الذاكرين (8): اذكروني أذكركم

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

هل قاتلت الملائكة؟

هل قاتلت الملائكة؟

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

بين الأمل والاسترسال به (1)

بين الأمل والاسترسال به (1)

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ..} لا تدلُّ على تزكية أحد (2)

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ..} لا تدلُّ على تزكية أحد (2)

الشيخ محمد صنقور

-

ماذا نعرف عن القدرات العظيمة للّغة العربية؟

ماذا نعرف عن القدرات العظيمة للّغة العربية؟

السيد عباس نور الدين

-

لا تبذل المجهود!

لا تبذل المجهود!

عبدالعزيز آل زايد

الشعراء

-

الإمام الهادي: غربة على شفير السّمّ

الإمام الهادي: غربة على شفير السّمّ

حسين حسن آل جامع

-

سيّد النّدى والشّعر

سيّد النّدى والشّعر

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى (رعب) في القرآن الكريم

-

عذاب جهنم شامل للمنافقين والمؤمنين الفاسقين معاً

-

الدماغ يوظف المعرفة القبلية بعد تفكيكها وإعادة تركيبها

-

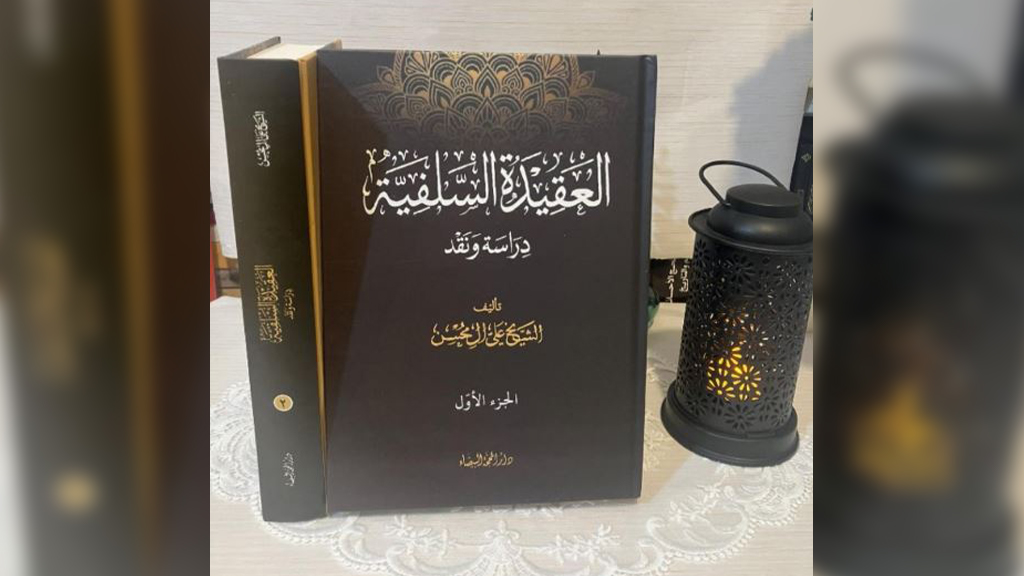

(العقيدة السّلفيّة، دراسة ونقد) جديد الشيخ علي آل محسن

-

محاضرة بعنوان: (الفلسفة بين اليوميّ واللايوميّ) للباحث عبدالله الهميلي

-

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (3)

-

مناجاة الذاكرين (8): اذكروني أذكركم

-

سياسة المتوكل مع الإمام الهادي (ع) (3)

-

معنى (ودق) في القرآن الكريم

-

هل قاتلت الملائكة؟