علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".العقل بوصفه اسمًا لفعل (5)

العقل الممتدُّ إلى تعاليه

من بعد أن سعينا إلى تنظيرٍ أوليٍّ حول إمكان إدراك العقل لذاته وإمكان تصويب أعطاله ومعاثره؛ نواصل المسعى لنستطلع إمكانًا ما بعديًّا ينقشع فيه الأفق عن خاصّيَّة جوهريَّة للعقل، هي خاصّيَّة الامتداد نحو معرفة المحتجب من حقائق الوجود.

العقل الممتدِّ أو (العقل الامتداديِّ) الذي نقصده، هو الذي تنعقد فعليَّته وحضوره على استكشاف المطارح والفضاءات المابعد طبيعية. من أظهر مفارقات هذا العقل في مساره الامتداديِّ، أنَّه يجاوز كلَّ مشاغل العقل المقيَّد من دون أن ينفصل عنه. ولمَّا كان من خصائص العقل الامتداديِّ جمعه للأضداد، فهو يستطيع أن يُدرج العقل البرهانيّ كمرتبة لا مناص منها في مراتبه المتعدِّدة الأطوار.

دأب العرفاء على نقد العقل الحسِّيِّ باعتباره عقلًا مانعًا لفهم حقائق الوجود. كانوا يقولون إنَّ من أعجب الأمور كون الإنسان يقلِّد فكره ونظره، وهما محدثان مثله، وقوَّة من قواه التكوينيَّة التي خلقها الله فيه، وجعلها خادمة العقل، مع علمه أنَّها لا تتعدَّى مرتبتها، وأنَّها تعجز في نفسها عن أن يكون لها حكم قوَّة أخرى مثل القوَّة الحافظة والمصوّرة والمتخيّلة. ناهيك بقوى الحواسِّ من لمسٍ وطعم وشمٍّ وسمعٍ وبصر. ومع هذا القصور الذي تنطوي عليه هذه القوى، فإنَّ العقل يقلِّدها في معرفة ربِّه ولا يقلِّد ربَّه في ما يخبر به عن نفسه في كتابه وعلى ألسنة رسله، فهذا – حسب قولهم – من أعجب ما طرأ في العالم من الغلط.

إذن، فإنَّ الوظيفة الأساس للعقل الممتدِّ، هي قبول الحقائق وتأييدها بعد تنزُّلها عليه من عالم التعالي. ولعمليَّة القبول دور بالغ الأهميَّة في المعرفة العقليَّة، وهو ينسجم في الأصل مع دقَّة العقل ووظيفته الوجوديَّة، والتي هي التقييد والضبط من وجهة نظر العارف. يقول ابن عربي في هذا الموضع: “إن مما هو عقل، حدَّه أن يعقل ويضبط ما حصل عنده، فقد يهبه الحقّ المعرفة به فيعقلها، لأنَّه عقل لا من طريق الفكر هذا ما لا نمنعه، فإنَّ هذه المعرفة التي يهبها الحقُّ تعالى لمن يشاء من عباده لا يستقلُّ العقل بإدراكها مع أنَّه يقبلها، ولكن لا يقوم عليها دليل ولا برهان لأنها وراء طور مدارك العقل.[الفتوحات- الجزء الأول- ص 94].

ولنا في هذا المضمار أن نلفت إلى شأنٍ جوهريٍّ في نشاط العقل الممتدِّ يمنحه خاصّيَّة المفارقة للأطوار التي سبقت:

أوَّلًا: خاصِّيَّة الجمع بين أطوار العقل

لتأصيل هذه الخاصِّيَّة تفترض نظريَّة المعرفة الإجابة على التساؤل عمَّا إذا كان ثمَّة من دربة معقولة لاستكشاف إمكان وصل العقل بين عالمَين متغايرين: عالم الغيب والعالم الواقعيّ. والكلام على العقل في هذا المقام ينحو نحوًا مُفارقًا في سياق بحثه الشاقِّ عن الرابطة الامتداديَّة بين أطواره المتعدِّدة في سبيل الوصول إلى الميثاق المفترض بين الوحي وحركة التاريخ. وعلى ما يبيِّن منظِّرو هذه الخاصِّيَّة، فإنَّ من شأن العبور إلى ما هو عقلانيٌّ، بوساطة ما ليس عقلانيًّا – أي الإيمان- أن يفضي، إلى زيادة التصوُّر العقلانيِّ عن الله عمقًا [أوتو، رودولف – فكرة القدسي – دار المعارف الحِكْميَّة- بيروت – 2010 – ص 137.].

يُراد من هذه المعادلة، التأسيس لمركزيَّة الإيمان بالغيب والوحي باعتباره طورًا عقليًّا واقعًا فوق طور العقل الفيزيائيّ. وليس من ريب، أنَّ مثل هذا التحويل الذي يجريه الإيمان، ولا سيَّما لجهة توحيد العقلانيِّ والَّلاعقلانيِّ يفتح الباب على الوصل المنهجيِّ بين فاعليَّة الغيب في الواقع، ومؤثِّرات هذه الفاعليَّة في تنشيط قابليَّات العقل واستعداده للامتداد إلى ما وراء عالم الحسّ. وهو ما يتيحُ للإيمان بالغيب حضورًا بيَّنا في الواقع يفترضه الترابط العميق بين فيزياء الواقع وميتافيزيقا المعرفة الإلهيَّة. والذين يأخذون بخاصّيَّة الجمع بين أطوار العقل، لا يجدون تناقضًا بين المناهج العقليَّة، إلا أنهم يلحظون تمايزاً في مستوى ودور كل منها، غير أن ما هو مهمٌ في هذا التمايز، هو التوحيد المعرفي الذي يحدثه في عالم المناهج. مع خاصّية الجمع البنّاء يختص بها العقل الممتد لا يعود ثمة اختصام بين العقلانيين الذين يتَّبعون مناهج الاستدلال، بين والحسِّيين الذين يحصِّلون معارفهم عن طريق التجربة، ناهيك بالعرفانيين الذين يبتنون معرفتهم الذوقيَّة على منهج الحدس والشهود. كل ذلك يغدو على نصاب التكامل والانسجام، حيث الكل يغتذي من الكل تحت رعاية عقلانية متعالية.

ثانيًا: خاصِّيَّة الفائقيَّة والمفارقة

فحوى هذه الخاصِّيَّة أنَّ للعقل في مقامه الامتداديِّ القدرةَ على توحيد العقلانيِّ والَّلاعقلانيِّ وفق جدليَّة التضادِّ والانسجام. وهذا يعود إلى إحاطته بالمناهج العقليَّة، لا على سبيل العبور الذي يليه الإلغاء والنفي، وإنَّما ليجعلها منازل ومحطات ضروريَّة بغية التعرُّف إلى الحقِّ المحتجب في عالم الخلق. والنتيجة التي تنتهي إليها هذه الجدليَّة التوحيديَّة، هي شهود الحقِّ المتجلِّي بالخلق. فالشهود هو إدراك حقائق المخلوقات في طور أعلى من أطوار العقل. من مفارقات هذا الطور الشهوديِّ أنَّه إذ يحتفظ بتساميه من أجل أن ينجزَ مهمَّة استكشاف الحقائق المحتجبة، لا ينفكُّ عن المراتب الدنيا التي تتعقَّل الموجودات كلًّا بحسب مقدارها ومدى سعتها.

فالعقل الشهوديُّ هو الذي تُعرف به النماذج المطلوبة للحياة وفي مقدّمها نموذج التدبير السياسيّ. وهو ما يتجلَّى في عقل النبيِّ والوليِّ وسائر المصلحين من العرفاء. أمَّا الوحي فهو الذي ينبِّه العقل إلى وجوب اكتشاف مدركاته الوحيانيَّة. فلو تنبَّه بالإصغاء إلى نداء الوحي وَصَلَه ُالإلهامُ وأدرك ما لم يسطع إدراكه من قبل أن يتنبَّه. وعند هذه المنزلة يصبح العقل المسدَّد بالوحي عقلًا شهوديًّا ممتدًّا إلى ما بعد هوّيَّته الفيزيائيَّة. معنى هذا أنَّ العقل يمكن له أن يُدرِك إدراكًا حضوريًّا أيضًا، ذلك أنَّ العقل حاضر في مواطن الشهود الثلاثة الشهود الحسّيِّ والشهود العقلي والشهود القلبي. وله في كلِّ موطن إدراكاته المتناسبة معه.

وعلى العموم، فإنَّ العقل حاضر في كلِّ ساحات الشهود، ويقوم بعمله هناك. فالعقل الشهوديُّ يستطيع ضمن الإدراك الشهوديِّ الحسّيِّ إدراك وجود الشي ووحدته في الخارج. وعلى هذا الأساس، لكي ندرك “العلّيَّة”، لا نحتاج إلى شيء زائد؛ إذ بمجرَّد رؤيتنا للمفتاح يتحرَّك بعد حركة يدنا؛ فإنَّ العقل يُدرك العلّيَّة، كونه يُدرك بنحو شهوديٍّ علاقة العلّيَّة بين اليد والمفتاح. بناءً على هذا، سوف تصبح الميتافيزيقا البعدية أمام منفسح معرفيّ يشهد فيه العقل على الموجودات شهوداً لا شية فيه. وبحسب القاعدة الفلسفيَّة القائلة “النفس في وحدتها كلُّ القوى”، فإن الشهود العقلي حاضر أيضًا في نفس موطن الحسِّ، وله إدراكاته الخاصَّة به هناك، ففي موطن الشهود الحسّيِّ نفسه توجد حقائق لا يمكن إدراكها إلَّا بشهود العقل. [يد الله يزدان بناه – حاجة الفلسفة إلى الدين – مجلَّة “علم المبدأ”- العدد العاشر].

ثالثًا: خاصِّيَّة العقل الممتدِّ في المعرفة الشهوديَّة

لا يكتفي النظام المعرفيُّ العرفانيُّ ببيان القواعد العقليَّة والأسُس النظريَّة للمكاشفات القلبيَّة والمشاهدات الباطنيَّة، هو يعتني بدور آخر بالغ الأهميَّة، وهو تقرير هذه المكاشفات وإخراجها من كمونها في عالم الباطن إلى عالم الظهور، ومن الغيب إلى الواقع المشهود. وعندما يفارق العارف العقل المقيَّد بعالم الحواسِّ من أجل أن ينتقل إلى طور أعلى، سيكون بذلك قد جاوز ضيق العقل الأدنى متوجِّهاً نحو عالم عقليٍّ مُفارِق تنفسح فيه المدارك وتتلاحم الآفاق. والعقل الممتدُّ الذي به يُستأنف ما لا يتناهى من معارف وجوديَّة، هو نفسه ما يسمّيه العرفاء العقل القدسيّ. والأخير هو إيَّاه ما أخذت الفلسفة الأولى ولواحقها وسمَّته اصطلاحًا العقل المستفاد أو العقل الفعَّال. إلَّا أنَّ المهمَّة التي يتولَّاها العقل القدسيُّ هي توثيق ما لم يقدر عليه العقل الفلسفيُّ صبرًا وتدبُّرًا.

من العارفين من عدَّ الصلة بين العقل والقلب كالصلة بين العين والنفس. فكما أنَّه لولا العين لحرم الإنسان من نعمة الرؤية، كذلك لولا العقل لحرم القلب من البصيرة. فالعقل الذي يتمتَّع أيضًا بقابليَّة الاستدلال، يتمتَّع أساسًا بقابليَّة المشاهدة والكشف. إذ لولا العقل لما كان بمقدور القلب أن يشاهد أو أن يتحقَّق له الكشف. وبتعبير آخر، الفكر أو التفكير هو العمل الذي ينهض به العقل، وإذا ما عُدَّ العقل عين القلب، فلا بدَّ من أن يُعدَّ عمل العقل نوعًا من المشاهدة. فإذا استضاء العقل بنور القدس، واتَّحد العقل بالقلب، ورسخت البصيرة في القلب، وصار العقل يرى بوساطة القلب، تدفّقت المعارف والحقائق الإلهيَّة على قلب السالك، فيشاهدها عيانًا بوساطة قلبه وعقله معًا.

ما مرَّ من خصائص امتيازيَّة للعقل الممتدِّ، يجيز القول أنَّ العقل فعليَّة إدراك على الشيء قبضًا غير قابل للانفلات. فالذي يعقِل في هذه الحال، هو قلب العقل، ذاك الكائن المستتر الذي منه يتدفَّق الوعي بالوجود، وبه تُدرك الأشياء على حقيقتها. ومع هذا السموِّ يصير جوهرًا هاديًا ونفسًا واعية ، ذلك بأنَّ النفس في مراتب ترقِّيها تظهر ـ كما سبق وأشرنا ـ على هيئة العقل الممتدّ، حيث تكون صفة هذا العقل مطابقة لكينونة النفس، على كمال ما ينبغي من تمام المشاكلة له. وذاك يعني أنَّ النفس في منزلة كونها قلب العقل هي المصدر الأول للمعرفة الفائقة.

وأنَّى كان الأمر والحال، فإنَّنا لن نفلح بميثاق العقل الممتدِّ لو داوَمْنا على الانشغال بما افترضه علينا منطق العقل الأدنى. فلهذا الأخير حدٌّ موصوفٌ أضناه التكرار والشرح. والعقل الأدنى بوصف كونه حالًّا في قضايا الدنيا وشؤونها، فقد أكسبته هذه القضايا والشؤون صبغتها حتى صار منها وصارت منه. يسوِّغها وتسوِّغُه تبعًا لداعيات المنافع. فالعقل الأدنى في مثل هذه الأحوال، ماكرٌ وذكيٌّ يتقن المخادعة. بل إنَّه عقلٌ زئبقيٌّ يتوارى إلى الظلِّ ويأنس إلى العتمة. وسواء عَرفَه من عَرَفهُ، أم جَهِلَه من جَهِلَهُ من الأقدمين والمحدثين، إلَّا أنَّه عقل موجبٌ للفتنة والضلال. وعلى غالب التقدير فإن التطواف في مرابعه سينتهي بصاحبه إلى الحسرة والخسران.

لكنّ طورًا من التعقُّل يقع فوق طور العين المدهوشة بسحر الحواسِّ ليس منه مناص. هنالك سيرى أنَّ فهم كلِّ شيء موقوفٌ على فهم ما به يكون هذا الشيء. وعليه، فإنَّ العقل “الما بعديَّ” الخارج للتوِّ من محنة الفراغ لا يذعن لانقسام الوجود وتشظِّيه. بل هو متحيِّز للتوحيد، ولذا ستجده حاثًّا خطاه بالانجذاب غير الكسول إلى مصادقة الجميل. فلو انعقد الميثاق زال التناقض الموهوم بين العقل والإيمان. وبفضل مصادقة الجميل يتقدَّم العقل “الما بعديُّ” بالنظر الحكيم إلى تلك الثنائيَّة الشاقَّة ولسان حاله يقول: العقل الذي ينفي الإيمان ويدمِّره، ينفي نفسه ويدمِّرها. والإيمان الذي يُعرِضُ عن العقل أو يزجره كان له المآل إيَّاه.. أي أنَّه يدمِّر نفسه مثلما يدمِّر الأصل الذي جاء منه.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم

أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

باسم الله دائمًا وأبدًا

باسم الله دائمًا وأبدًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

لا تستسلم وحقّق أهدافك

لا تستسلم وحقّق أهدافك

عبدالعزيز آل زايد

-

مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها

مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها

عدنان الحاجي

-

أيّ نوع من المربّين أنت؟

أيّ نوع من المربّين أنت؟

السيد عباس نور الدين

-

كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)

كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

معنى (هنأ) في القرآن الكريم

معنى (هنأ) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

المنّ يزيل الأجر

المنّ يزيل الأجر

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الحداثة الفائضة في غربتها الأخلاقية

الحداثة الفائضة في غربتها الأخلاقية

محمود حيدر

-

أريد أن يكون ولدي مصلّيًا، ماذا أصنع؟

أريد أن يكون ولدي مصلّيًا، ماذا أصنع؟

الشيخ علي رضا بناهيان

الشعراء

-

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

حسين حسن آل جامع

-

الصّاعدون كثيرًا

الصّاعدون كثيرًا

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم

-

باسم الله دائمًا وأبدًا

-

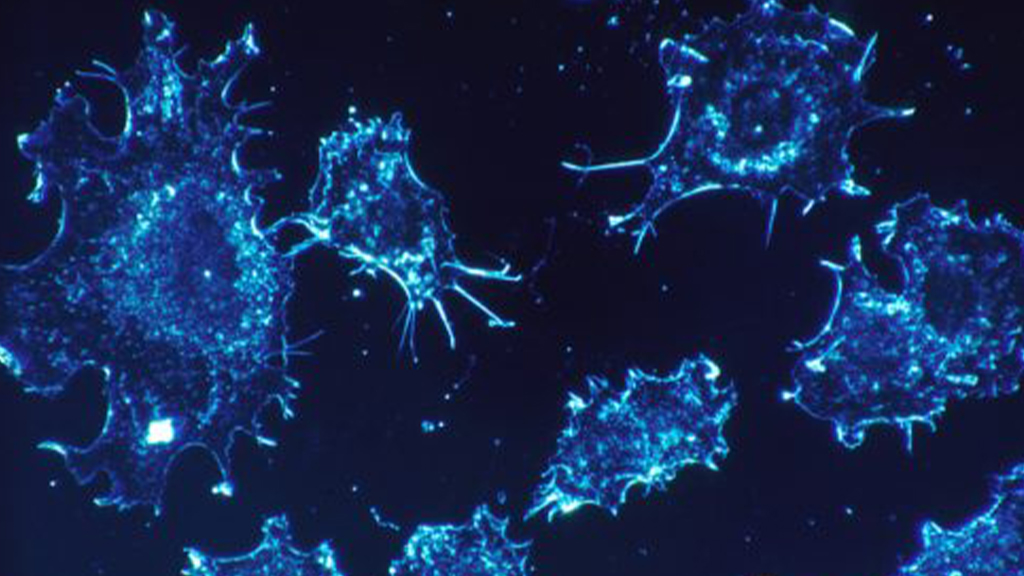

اختبار غير جراحي للكشف عن الخلايا السرطانية وتحديد موقعها

-

أمسية أدبيّة لغويّة بعنوان: جمال التراكيب البلاغية، رحلة في أسرار اللغة

-

لا تستسلم وحقّق أهدافك

-

مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها

-

أيّ نوع من المربّين أنت؟

-

كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)

-

معنى (هنأ) في القرآن الكريم

-

{وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ}