علمٌ وفكر

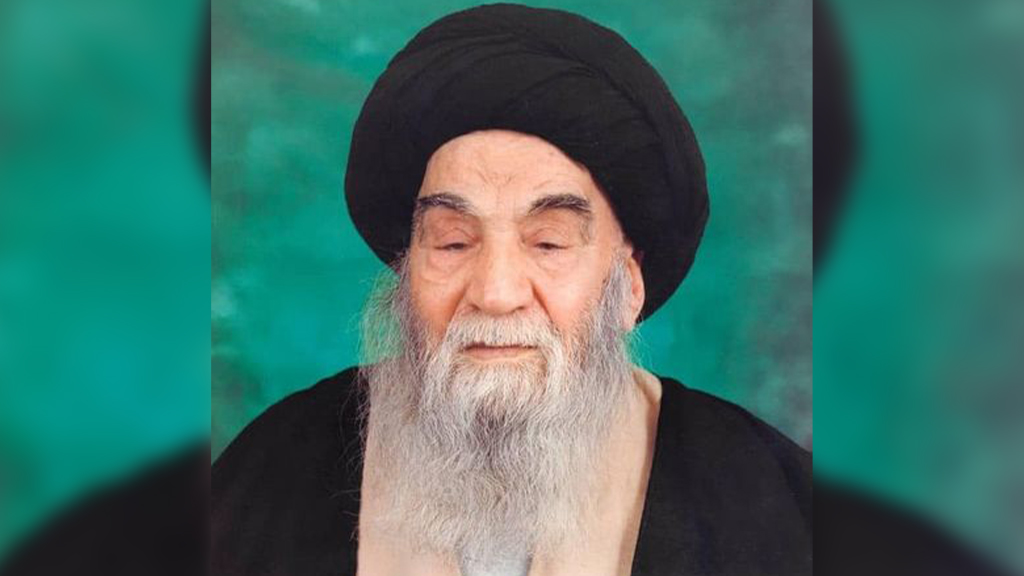

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشهيد مرتضى مطهريعن الكاتب :

مرتضى مطهّري (1919 - 1979) عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، هوأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني، في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل مرتضى مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري.الأزمة الأخلاقيّة في عصرنا (2)

أصالة العلم

أعتقد بأنّ الخطأ الفادح الّذي نجمت عنه هذه التداعيات، هو مقولة «أصالة العلم» الّتي تبنّاها «فرانسيس بِيْكون» (Francis Bacon) وأتباعه ونادوا بها. لقد حسبوا أنّ العلم وحده هو إكسير الحياة، وأنّه البلسم الشافي والدواء المعافي لكلّ أمراض البشريّة، من فقر مدقع وظلم مطبق وجشع وقلق؛ لأنّ هذه كلّها ناشئة -في نظرهم- من «الجهل»؛ فإذا حصل «العلم»، ارتفعت مظاهره برمّتها.

وهذه -بلا شكّ- رؤية قاصرة، لم تدرك سوى زبد الواقع؛ لأنّ العلم وحده لن يحقّق للإنسانيّة ما تصبو إليه من سعادة وطمأنينة بال، فالعلم، وإن كان نوراً مقدّساً، لكن لا بدّ من قرنه بالإيمان؛ لأنّهما توأمان، وإذا ما تجرَّد العلم من الإيمان، تحوَّل إلى شرّ فساد. لذلك، ذكرَت الأحاديث الإسلاميّة أنّ المؤمن أحقّ بالعلم من غيره. يقول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): «الحكمة ضالّة المؤمن، يطلبها أينما وجدها، فهو أحقّ بها»، وما ذلك إلّا لأنّ «المؤمن» هو الّذي سيضع العلم في خدمة البشريّة. وعن الإمام عليّ (عليه السلام) أنّه قال: «فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ»، و«خُذِ الْحِكْمَةَ وَلَوْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ».

وشعراً، يقول مولوي: «أيّها الرفيق، لئن صارت الحكمة على لسانك جارية، فهي من الأبدال، وهي عندك عارية».

أمّا ما يقولونه من أنّ «العلم» يمنح الإنسان القوّة والقدرة، وأنّه يشفي أمراضه ويطوي بساط فقره، فهو صحيح إجمالاً؛ لأنّ العلم يجعلنا قادرين على تسخير الطبيعة والتصرّف بها، لا على النفوس الأمّارة بالسوء. وأمّا الفقر، فهو -كما ذكرنا- ليس ناشئاً دائماً من أمور اقتصاديّة بحتة، وكذلك ما يخصّ القلق والمعاناة النفسيّة، فالعلم يقف عاجزاً قبال ذلك. كما لا يخفى أنّ العلم في كثير من حقوله، صار آلة طيّعة بيد ظالمي الشعوب وناهبي الأقوات، فكيف يُعَوَّل عليه في اجتثاث الظلم والحرص والأنانيّة؟ ونحن اليوم نشاهد عياناً، الحصاد المرّ لهذا العلم الجافّ. ومع الأسف، ظلّت هذه المقولة رائجة في أوساط منظّري الغرب على مدى قرن أو قرنَين.

أيديولوجيّة جديدة

لكن، مع حلول القرن التاسع عشر، أدرك الغربيّون فشل تلك المقولة، واعترفوا بأنّ العلم وحده غير وافٍ بحاجات البشر، وأنّه لا بدّ من إقامة فلسفة اجتماعيّة لِمَا عجز عنه العلم، وبدأت الأطروحات والأيديولوجيّات تنهال من هنا وهناك، وكلٌّ يدَّعي أنّه أتى بالترياق المجرَّب، ولكنّهم زادوا الطين بلّة؛ لأنّهم بنوا فلسفاتهم وشيّدوها على «رؤية كونيّة» تنفي وجود الله ووجود روح الإنسان، وعدّوه «آلة» محضة للإنتاج. ومع هذا، فهم يطمحون في «مثاليّة» اجتماعيّة مقدّسة! يطمحون في أن يسعى الإنسان لصيانة هذه المثاليّة، وأن يواسي الآخرين وينبذ الطمع والأنانيّة والظلم.

إنّ ما يرمون إليه لا يتمّ؛ لأنّ الأيديولوجيّة المتبنّاة لا تساعد على ذلك؛ يقولون للإنسان: إنّه لا وجود لله، ولا يوجد فيك شيء مقدَّس، ومع ذلك، كن ملتزماً بالتضحية للآمال الاجتماعيّة المقدّسة، ولا ينبغي لك التلوّث بالحرص والبخل والظلم، ويحسن بك أن تشعر بهموم الآخرين، وأن يحترق قلبك على معاناتهم!

والعجب أنّ «جورج بوليتزر» قال في كتاب له: نحن، وإن كنّا ماديّين فلسفةً، لكنّنا مثاليّون أخلاقاً! إنّه مجرّد كلام، وقائله يُدهن من قارورة فارغة. وما دعا القوم إلى هذه الأقاويل إلّا الفرار من الإيمان. ونحن نرى الهزائم المنكرة الّتي تلاحق هذه النظريّات الّتي تأبى إلّا الجحود بالله خالق الكون، وما انتصاراتها إلّا انتصارات سياسيّة دعائيّة، كما نشاهد التخبّط الّذي يعيشه القطب الشرقيّ الاشتراكيّ والغربيّ الإمبرياليّ، وما أشبه الليلة بالبارحة.

بعد هذا، جاء «سارتر» (Sartre) بحلٍّ آخر، قال: إنّ العلم والفلسفة الاجتماعيّة وحدهما لا يحقّقان شيئاً، لكن ينبغي التفريق بين العالِم ذي الحسّ الميِّت، وبين العالِم الواعي؛ أي الّذي يُدرك، وبعمق، حجم المسؤوليّة الملقاة على عاتقه تُجاه الأرض وقاطنيها؛ فإذا ما كان العالِم كذلك، كفى، ولا حاجة للإيمان.

هذا أيضاً كلام لا طائل منه؛ لأنّ المعرفة هي المعرفة، والعلم هو العلم، وليس من شأن العلم إلّا الإنارة والإضاءة، وليس من شأنه تحديد الأهداف وتشخيصها للإنسان. العلم يحقّق الوسيلة، وأمّا الغاية فبِيَد الإنسان، وقد تكون خيراً أو شرّاً. فبالعلم مثلاً، تُصنَع السيّارة والمركبات، وبها تُختَصَر المسافات، ولكن هل تُستَغَلّ في سُبُل الخير أو في سُبُل الشرّ؟ هذا موكولٌ إلى نفس الإنسان؛ فقد يستغلّ المركبة للسرقة وإلحاق الأذى بالآخرين، وقد يوظّفها في سُبُل البِرّ وينفع بها الناس. فالعلم وحدَه لا يبني الإنسان، ولا يجسّد فيه حبّ الناس والأرض، ولا يورده مشارع الخير.

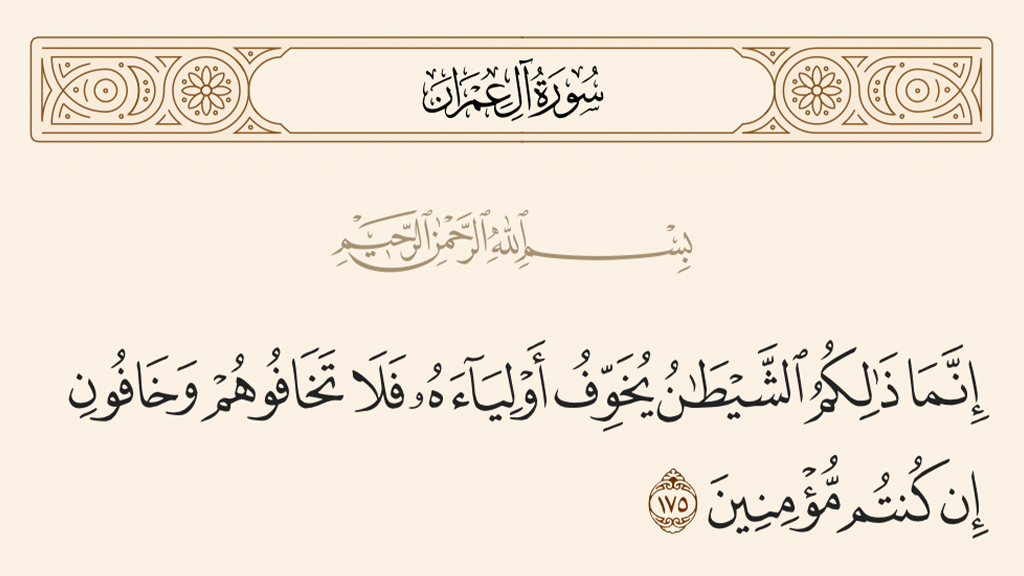

وعليه، فلا غنى للإنسان عن الإيمان؛ لأنّه هو الّذي يسمو بالغايات ويردع عن الموبقات، وإلّا فالشيطان -كما يقول القرآن الكريم- كان أعلم من غيره بمراتب عظيمة، حتّى كاد علمُه أن يصل إلى الكمال، وكان عالِماً بوجود الله، ومعتقِداً بالنبوّات وبيوم القيامة، ولكنّه في الوقت ذاته، كان كافراً؛ لأنّه لم يكن مؤمناً بما يَعلَم، فلم ينفعه علمُه وحده؛ لذلك تمرّد على الحقّ تعالى في حضرته، وأبى امتثال أمره؛ وليس الإيمانُ إلّا التسليم والخضوع المطلق للحقّ تعالى.

هذا الخضوع هو الدواء الّذي لا بديل عنه للإنسان؛ فالإيمان لا بدّ من أن يكون قرين العلم. ومن هنا، نرى القرآن الكريم دائماً ما يذكرهما معاً؛ فإذا ما افترقا، صار كلُّ واحد منهما بلاءً وشرّاً . وليس للقوم من محيص إلّا الإقرار بهذه الحقيقة؛ لأنّ تملُّصهم عنها وتشبُّثهم بما يشبه بيوت العنكبوت، لن يجديهم نفعاً، ولن يحلب لهم ضرعاً، وسيظلّون في ريبهم يتردّدون.

من نغماتهم الأخيرة، ما نادى به جماعةٌ من أنّ الثقافة هي الّتي يجب أن تصنع الإنسان، فكراً وسلوكاً؛ بمعنى أنّ على الإنسان أن يكيّف سلوكه بحسب ما تمليه عليه الثقافة المقدَّمة له. والحال أنّ العكس هو الصواب؛ لأنّ الإنسان هو مبدِع الثقافة وملهمها، فيجب أن تكون منسجمةً وفطرته، متأثّرةً بها. والإيمان بالإله أهمّ ما تمليه الفطرة الإنسانيّة؛ فإذا ما افتقدت الثقافة ذلك، فهي زبد.

عرفانٌ بلا دين

من شواهد تخبُّطهم، أنّهم لجؤوا أخيراً إلى «العرفان»، ولم يعلموا أنّ أساس العرفان هو معرفة «الله» والخضوع لإرادته. إنّهم يريدون «عرفاناً» من دون إله! إنّ هذا الشيء عجاب؛ لأنّ ذلك محال. وهذا التوجّه أراه أيضاً في مقالات الإيرانيّين المعاصرين.

إنّ مَصدر هذا التخبّط هو ابتعاد هؤلاء عن المنهل العذب للمعرفة، وهو الإسلام، دين الفطرة الإنسانيّة. وما داموا مُعرِضين عن الحقّ، فلن يجدوا إلّا الضلال. قال الإمام أبو جعفر (عليه السلام) لسلمة بن كهيل والحكيم بن عتبة: «شَرِّقَا وَغَرِّبَا؛ فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحيحاً إِلَّا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ». وعليه، فلا مُنقِذ للبشريّة من مأزقها سوى الخضوع والتسليم لله تعالى، وهذا وحده هو الكفيل بحلّ أزماتها المستعصية؛ لأنّ هذه الأزمات ذات جذور معنويّة وأخلاقيّة، ومرجعها عدم الإيمان والتمرّد على إرادة الخالق تعالى.

في الماضي، كانت معاناة البشر ناشئة من الجهل، ولكن اليوم -ولله الحمد- نما جناح العلم واستطال، إلّا أنّ جناح الإيمان ما زال كسيراً، والبشريّة لا يمكنها التحليق من دون جناح الإيمان؛ لأنّ جناح العلم وحده غير كافٍ، كما أنّ الإيمان إذا رافقه الجهل والحميّة الجاهليّة، لن يكون قادراً على النهوض بالإنسان والارتقاء به إلى معالي الأمور، بل يكون وبالاً على صاحبه.

من هنا، نجدّ أنّ القرآن المجيد يؤكّد على العلم والإيمان معاً؛ فتارةً يقرنهما، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَٱلۡإِيمَٰنَ﴾، وأخرى يُفرد أحدهما بالذِكر، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ﴾.

السرّ في الحاجة للإيمان، هو أنّ الإيمان يفتح حصوناً لا سبيل للعلم إليها، وتلك هي حصون النفس الإنسانيّة، وهذا الفتح هو ما يُسَمّى بـ«الجهاد الأكبر» في علم الأخلاق وتهذيب النفس، وهذه التسمية مستفادة من الحديث النبويّ المعتبَر المعروف عند السُّنَّة والشيعة؛ فقد كان (صلى الله عليه وآله) يريد توجيه أنظار صحابته إلى هذا النوع من الجهاد، وبيان أهميّته، فلمّا كان اليوم الّذي رجعوا فيه من إحدى الغزوات، فرحين بنصر الله، استقبلهم مهنِّئاً، فقال: «مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ، وَبَقِيَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَالَ: جِهَادُ النَّفْس».

بمعنى، أنّ الجهاد في الإسلام لا يقتصر على مقارعة الطغاة ومحاربة الظلَمَة، بل يوجد عدوّ داخليّ أخطر تجب مقارعته والحذر منه. وقد أجاد مولوي في تصويره لهذا المعنى شعراً، إذ يقول:

أيّها الفرسان، قد قتلْنا عدوَّنا الظاهريّ

لكن بقي عدوٌّ داخليٌّ ألدُّ وأخطرُ

وقَتْلُ هذا العدوِّ لا يكون بالعقل والعلم

وهو قويٌّ وذو بطشٍ كالأسد، وليس كالأرنبِ اللعوب

إنّ النفس نارٌ موقدةٌ، والنار تبتلع مَن يقترب منها، كما يبتلع الثعبان

هذه النار الحريق -الّتي هي النفس- لا يُخمِدُها ماءُ البحر

المعنى: إنّ حصن النفس لا ينفع معه علمٌ أو فلسفة، بل لا بدّ من إيمان راسخ يدكّه دكّاً. لذلك، ذكرنا في ما سبق، أنّ الخطأ الّذي وقعَت فيه البشريّة، ليس هو اختراعها «الآلة» كما يقول السيّد «توِنيْبي»، بل الخطأ يكمن في الطمع والحرص اللذَين لا حدود لهما. ومن أين ينشأ هذا التحرُّر؟ من فقدان العامِل الوحيد للتقيُّد، وهو «الإيمان». لذا، لا بدّ من أن نعود إلى الإيمان، ولا مفرّ لنا من العودة إليه.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

ابن الحنفية وتوهُّم الإمامة!

ابن الحنفية وتوهُّم الإمامة!

الشيخ محمد صنقور

-

العدل في الكتاب والسّنّة

العدل في الكتاب والسّنّة

الشيخ جعفر السبحاني

-

معنى (بيع) في القرآن الكريم

معنى (بيع) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

{لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ}

{لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ}

السيد عبد الأعلى السبزواري

-

بواعث الغيبة

بواعث الغيبة

الشيخ محمد مهدي النراقي

-

الصبر في المصائب

الصبر في المصائب

الفيض الكاشاني

-

ظاهرة العنف: المفهوم والملابسات التاريخيّة

ظاهرة العنف: المفهوم والملابسات التاريخيّة

الشيخ شفيق جرادي

-

لماذا يذكر الإنفاق مرّة سرًّا ومرة علانيّة في القرآن الكريم؟

لماذا يذكر الإنفاق مرّة سرًّا ومرة علانيّة في القرآن الكريم؟

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

معنى الكلام

معنى الكلام

السيد محمد حسين الطبطبائي

-

ثمرات المودّة والتودّد

ثمرات المودّة والتودّد

الشيخ حسين الخشن

الشعراء

-

على غالق

على غالق

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

النبيّ الخاتم: الفاتح لما استقبل

النبيّ الخاتم: الفاتح لما استقبل

حسين حسن آل جامع

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

مع الشيعة في عقائدهم

-

تناول وجبة واحدة غنية بالدهون قد يُعيق تدفق الدم إلى الدماغ

-

ابن الحنفية وتوهُّم الإمامة!

-

العدل في الكتاب والسّنّة

-

بيان الصفات الثبوتية

-

معنى (بيع) في القرآن الكريم

-

{لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ}

-

التوحيد يقتلع جذور الخوف من غير الله تعالى

-

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: مرجعية موسوعية نادرة لكتب الإمامية

-

بواعث الغيبة