قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

الدكتور محمد حسين علي الصغيرعن الكاتب :

عالم عراقيّ وشاعر وأديب، ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1940 م، حوزويّ وأكاديميّ، حصل على الدكتوراه في الآداب بدرجة الامتياز عام 1979 م، وعلى درجة الأستاذية عام 1988 م، وعلى مرتبة الأستاذ المتمرس عام 1993 م، ومرتبة الأستاذ المتمرس الأول عام 2001 م. له العديد من المؤلفات منها: موسوعة الدراسات القرآنية، موسوعة أهل البيت الحضارية، ديوان أهل البيت عليهم السلام، التفسير المنهجي للقرآن العظيم. توفي الله في 9 يناير عام 2023 بعد صراع طويل مع المرض.القرآن والصوت اللغوي (2)

لا بد من الإشارة إلى أن البداية في اعتماد الصوت اللغوي في القرآن ضمن الدراسات العربية قد جاء ضمن مجموعتين دراستين هما: الدراسات القرآنية والدراسات البلاغية، ولا بد من الإشارة قبل ذلك إلى تردد جهود بعض الفلاسفة الموسوعيين لمجمل حياة الأصوات تمهيداً لخوضها في القرآن.

فهذا ابن سينا (ت : 428 هـ) يضع رسالة متخصصة نادرة في الأصوات أسماها (أسباب حدوث الحروف). وقد كان متمرساً فيها للإشارات الصوتية وتمييزها في الأسماع، وتحدث عن مخارج الأصوات وغضاريف الحنجرة، وعرض للفم واللسان تشريحياً وطبياً وتركيبياً، وعني عناية خاصة بترتيب مخارج الصوت العربي مقارناً باللغات الأخرى بحسب تركيب أجهزة الصوت الإنساني، وبحث مميزات الحرف العربي صوتياً، وحكم جهازه السمعي في معرفة الأصوات وأثر تذبذبها.

وأما الدراسات القرآنية، فقد انطلقت إلى دراسة الأصوات ضمن موضوعاتها الدقيقة المتخصصة، وكانت على نوعين كتب إعجاز القرآن وكتب القراءات. أما كتب إعجاز القرآن، فقد كان المجلي فيها بالنسبة للصوت اللغوي علي بن عيسى الرماني (ت : 386 هـ) فهو أبرز الدارسين صوتياً، وأقدمهم سبقاً إلى الموضوع، وأولهم تمرساً فيه، إلا أنه بالضرورة قد مزج بين دراسة الأصوات وعلم المعاني مطبقاً تجاربه في باب التلاؤم تارة، ومتخصصاً لدراسة فواصل الآيات بلاغياً...

أما التلاؤم الصوتي عند الرماني فهو نقيض التنافر، والتلاؤم تعديل الحروف في التأليف، لأن تأليف الكلام على ثلاثة أوجه: متنافر، ومتلائم في الطبقة الوسطى، ومتلائم في الطبقة العليا (1).

ويعود الرماني بالتلاؤم إلى تجانس الأصوات، ولما كانت أصوات القرآن متجانسة تماماً، فإن القرآن كله متلائم في الطبقة العليا، وذلك بيّن لمن تأمله، والفرق بين القرآن وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى، وبعض الناس أشد إحساساً بذلك وفطنة له من بعض (2).

ويبحث الرماني التلاؤم في أصوات القرآن من وجوه:

1 ـ السبب في التلاؤم ويعود به إلى تعديل الحروف في التأليف، فكلما كان أعدل كان أشد تلاؤماً.

2 ـ والفائدة في التلاؤم، يعود بها إلى حسن الكلام في السمع، وسهولته في اللفظ، وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة.

3 ـ وظاهرة التلاؤم، ويعود بها إلى مخارج الحروف في اختلافها، فمنها ما هو من أقصى الحلق، ومنها ما هو من أدنى الفم، ومنها ما هو في الوسط بين ذلك.

« والتلاؤم في التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد. وذلك يظهر بسهولته على اللسان، وحسنه في الأسماع، وتقبله في الطباع، فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان في صحة البرهان في أعلى الطبقات؛ ظهر الإعجاز للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام» (3).

وأما كتب القراءات، فقد انتهى كثير منها بإعطاء مصطلحات صوتية اقترنت بالنحو تارة وباللغة تارة أخرى، وتمحضت للصوت القرآني بينهما، وكان ذلك في بحوث متميزة برز منها: الإدغام، الإبدال، الإعلال، الإخفاء، الإظهار، الإشمام، الإمالة، الإشباع، المدّ، التفخيم، الترقيق مما اصطنعه علماء الآداء الصوتي للقرآن كما سيأتي بحثه في حينه.

الحق أن الصوت اللغوي في القرآن قد بحث متناثراً هنا وهناك في مفردات حية، تتابع عليها جملة من الأعلام المبرزين الذين اتسمت جهودهم بالموضوعية والتجرد وبيان الحقيقة، كان منهم: علي بن عيسى الرماني (ت : 386 هـ) وأبو بكر الباملاني (ت : 403 هـ) وأبو عمر الداني (ت : 444 هـ) ومحمد بن الحسن الطوسي (ت : 460 هـ) وجار الله الزمخشري (ت : 538 هـ) وأبو علي الطبرسي (ت : 548 هـ) وعبدالله بن محمد النكزاوي (ت : 683 هـ) وإبراهيم بن عمر الجعبري (ت : 732 هـ) وبدر الدين الزركشي (ت : 794 هـ) وجلال الدين السيوطي (ت : 911 هـ).

وأما الدراسات البلاغية التي اشتملت على خصائص الأصوات فقد بحثت على أيدي علماء متمرسين كالشريف الرضي (ت : 406 هـ) وعبد القاهر الجرجاني (ت : 471 هـ) وابن سنان الخفاجي (ت : 466 هـ) وأبي يعقوب السكاكي (ت : 626 هـ) وأضرابهم: وكانت مباحثهم طبقاً لتوجه علم المعاني، وتزاحم الأصوات في قبول ذائقتها النطقية أو السّمعية ورفضها، من خلال: تنافر الحروف، تلاؤم الأصوات، التعقيد اللفظي، التعقيد المعنوي، فصاحة اللفظ المفرد؛ مما هو معلوم في مثل هذه المباحث مما يتعلق بالصوت منها، وخلصت إلى القول بخلو القرآن العظيم من التنافر في الكلمات، أو التشادق في الألفاظ، أو العسر في النطق، أو المجانبة للأسماع، وكونه في الطبقة العليا من الكلام في تناسقه وتركيبه وتلاؤمه.

أما ما يتعلق بالأصوات من مخارجها في موضوع التنافر فلهم بذلك رأيان:

الأول: أن التنافر يحصل بين البعد الشديد أو القرب الشديد وقد نسب الرماني هذا الرأي إلى الخليل «وذلك أنه إذا بَعد الشديد كان بمنزلة الطفر، وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيد، لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه، وكلاهما صعب على اللسان، والسهولة من ذلك في الاعتدال، ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال» (4).

الثاني: أن التنافر يحصل في قرب المخارج فقط وهو ما يذهب إليه ابن سنان الخفاجي (ت : 466 هـ) بقوله: «ولا أرى التنافر في بعد ما بين مخارج الحروف وإنما هو في القرب. ويدل على صحة ذلك الاعتبار، فإن هذه الكلمة «ألم» غير متنافرة، وهي مع ذلك مبنية من حروف متباعدة المخارج ـ لأن الهمزة من أقصى الحلق، والميم من الشفتين، واللام متوسطة بينهما. فأما الإدغام والإبدال فشاهدان على أن التنافر في قرب الحروف دون بعدها، لأنهما لا يكادان يردان في الكلام إلا فراراً من تقارب الحروف، وهذا الذي يجب عندي اعتماده لأن التتبع والتأمل قاضيان بصحته» (5).

وقد يتبعه بالرد على هذا الرأي ابن الأثير (ت : 637 هـ) فقال: «أما تباعد المخارج فإن معظم اللغة العربية دائر عليه... ولهذا أسقط الواضع حروفاً كثيرة في تأليف بعضها مع بعض استثقالاً واستكراهاً، فلم يؤلف بين حروف الحلق كالحاء والخاء والعين، وكذلك لم يؤلف بين الجيم والقاف، ولا بين اللام والراء، ولا بين الزاي والسين، وكل هذا دليل على عنايته بتأليف المتباعد المخارج ، دون المتقارب» (6).

وبعيداً عن هذا وذاك، فان الطبيعة التركيبة في اللغة العربية قد تمرست في تعادل الأصوات وتوازنها، مما جعل لغة القرآن في الذروة من طلاوة الكلمة، والرقة في تجانس الأصوات، لذلك فقد استبعد العرب جملة من الألفاظ لا تنسجم صوتياً في تداخل حروفها، وتنافر مخارجها، سواء أكانت قريبة أم بعيدة «فإن الجيم لا تقارن الفاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخير. والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا تأخير» (7).

وفي هذا دلالة على «امتياز اللغة العربية في مجموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصوتي سعة تقابل أصوات الطبيعة في تنوعها وسعتها، وتمتاز من جهة أخرى بتوزعها في هذا المدرج توزعاً عادلاً يؤدي إلى التوازن والانسجام بين الأصوات» (8).

وكان التنافر في أصوات الكلمة موضع عناية عند السكاكي (ت : 626 هـ) ومن بعده القزويني (ت : 739 هـ) عند مباحث فصاحة المفرد، وهي خلوصه من تنافر الحروف والغرابة، ومخالفة القياس اللغوي، وعند فصاحة الكلام، وهي خلوصه من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد بشقيه اللفظي والمعنوي، وهي موضوعات جرى على إدراجها في الموضوع علماء المعاني والبيان بعد السكاكي والقزويني إدراجاً تقليدياً للقول بسلامة القرآن من التنافر (9).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرماني ، النكت في إعجاز القرآن : 94.

(2) المصدر نفسه : 95.

(3) الرماني ، النكت في إعجاز القرآن : 96.

(4) الرماني ، النكت في إعجاز القرآن : 96.

(5) ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة : 91.

(6) ابن الأثير ، المثل السائر : 152.

(7) الجاحظ ، البيان والتبيين : 1| 69.

(8) أحمد مطلوب ، بحوث لغوية : 28.

(9) القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة : 72 ـ 79.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى كلمة (سلّ) في القرآن الكريم

معنى كلمة (سلّ) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الحداثة وأولويات الوعي العربي – الإسلامي

الحداثة وأولويات الوعي العربي – الإسلامي

الشيخ شفيق جرادي

-

مشاهير مفسّري الشّيعة في القرون الأربعة الأولى (1)

مشاهير مفسّري الشّيعة في القرون الأربعة الأولى (1)

الشيخ جعفر السبحاني

-

آثار الدعاء

آثار الدعاء

الشهيد مرتضى مطهري

-

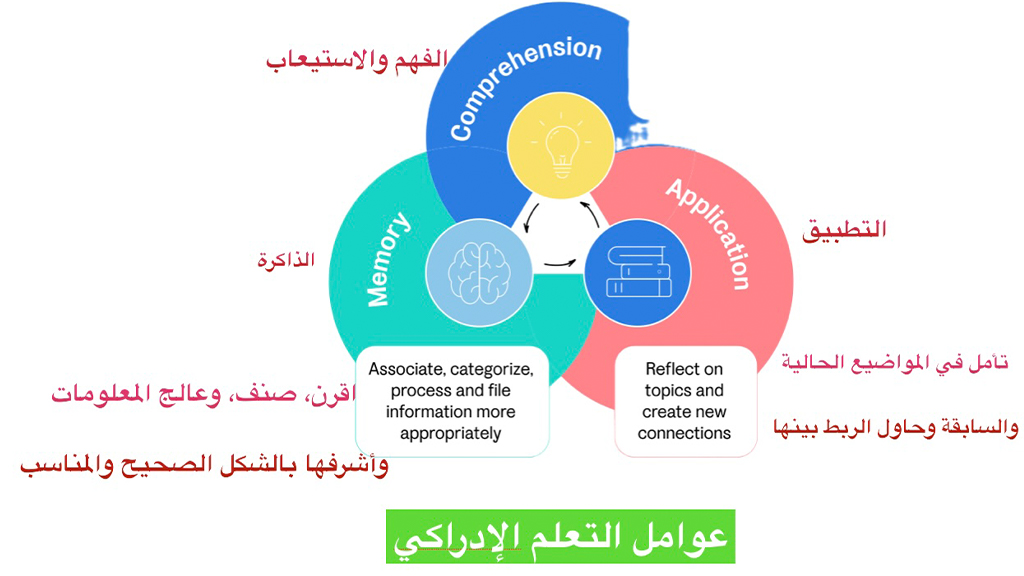

ماذا تعرف عن التعلّم الإدراكي؟

ماذا تعرف عن التعلّم الإدراكي؟

عدنان الحاجي

-

(تقضي ديني..) هل كان على رسول الله (ص) دينٌ؟

(تقضي ديني..) هل كان على رسول الله (ص) دينٌ؟

الشيخ محمد صنقور

-

آيات الله في خلق الرّوح (3)

آيات الله في خلق الرّوح (3)

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

القرن الثامن ومرجعيات شيعية

القرن الثامن ومرجعيات شيعية

الشيخ فوزي آل سيف

-

واجبنا في عصر الغيبة

واجبنا في عصر الغيبة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

النيّة خير من العمل

النيّة خير من العمل

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

الإمام العسكريّ سادن ودائع النّبوّة

الإمام العسكريّ سادن ودائع النّبوّة

حسين حسن آل جامع

-

مرتعشًا أمام الباب

مرتعشًا أمام الباب

حبيب المعاتيق

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

أعياد العالم لمجاعة طفل يموت

أعياد العالم لمجاعة طفل يموت

فريد عبد الله النمر

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى كلمة (سلّ) في القرآن الكريم

-

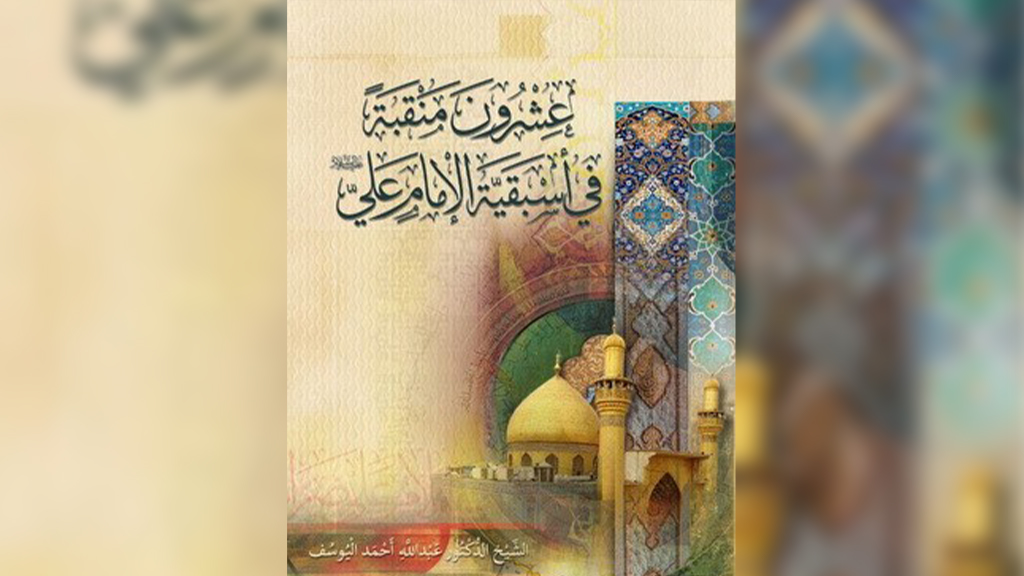

نسخة مزيدة من كتاب: (عشرون منقبة في أسبقية الإمام علي) للشيخ عبدالله اليوسف

-

الحداثة وأولويات الوعي العربي – الإسلامي

-

حديث للأستاذ أسعد النّمر حول (الصّمت الاختياري)

-

مشاهير مفسّري الشّيعة في القرون الأربعة الأولى (1)

-

آثار الدعاء

-

ماذا تعرف عن التعلّم الإدراكي؟

-

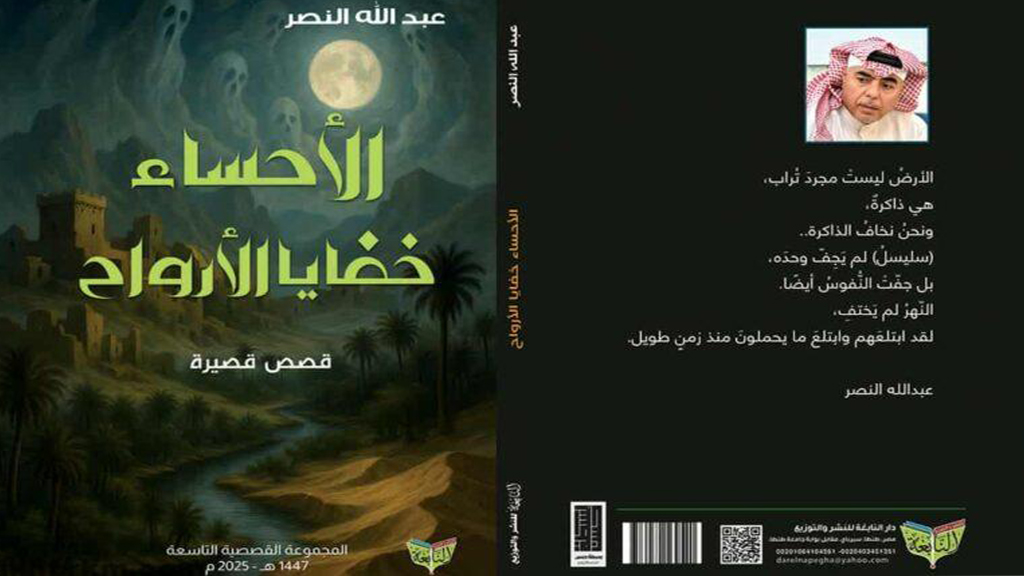

(الأحساء، خفايا الأرواح) المجموعة القصصيّة التّاسعة للقاصّ عبدالله النصر

-

معنى النون في سورة القلم

-

خاصية التأثير والجذب في شخصية الإمام العسكري (ع)