لقاءات

يوسف المحميد: مناهج العالم العربي ذات نزعة تقدس المعلومة على حساب المهارة

نسرين نجم

مما لا شك فيه بأن التعليم في بلادنا العربية يحتاج إلى إعادة تقييم وتقويم، وإلى تغيير كبير في المناهج لا بل إلى نفضة ونهضة، وهذا ما ينادي به دائمًا رئيس قسم اللغة العربية في وزارة التعليم الكويتية الباحث والكاتب الأستاذ يوسف المحميد الذي يعتبر بأنه لا توجد رغبة حقيقية لدى الجهات المعنية في مجتمعاتنا العربية لإصلاح التعليم، حول شؤون وشجون التعليم والتربية كان لنا معه هذا الحوار:

* النظام التربوي والمنافسة الاستهلاكية:

أقيمت الكثير من المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تطرقت إلى الواقع التربوي والتعليمي في عالمنا العربي والإسلامي عن التحديات التي تواجهه، ووضعت الكثير من الحلول والمعالجات ولكنها بقيت في الكثير من الأحيان حبرًا على ورق، عن هذا الواقع يحدثنا الأستاذ يوسف المحميد: "الواقع التربوي في أي دولة إنما هو تَبَعٌ للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وعند إجالة في معظم الدول الإسلامية وجميع الدول العربية تقع عيوننا على واقع اقتصادي تهيمن فيه الدولة على مساحة شاسعة من النشاطات الاقتصادية، ما يتيح لها التحكم في بقية المجالات المرتبطة بالمجال الاقتصادي، وهنا يأتي دور التعليم الذي تسيطر الدولة عليه، حيث تغدو المدارس مصانع ذات خطوط إنتاج تمتد عبر سنوات الدراسة غرضها إنتاج "المواطن الصالح" حسب نظرة تلك الدول له، فهو مواطن لا يعترض ولا ينتقد، ويُسَلِّم للسلطة جلَّ أموره وشؤونه، وفي مثل هذا الوضع لا يمكن الحديث عن نظام تربوي إنساني.

وليست السلطة وحدها المسؤولة عن مثل هذا الواقع المتخلف، إذ التخلف محصلةٌ نهائية لتفاعل عوامل أربعة، فاقتصاد لا يتحرى الإنتاج وتطويره، وسلطة لا تفكر إلا في مد أسباب بقائها، ومجتمع فقد العلم والعمل فيه قيمتهما لصالح صراع المصالح الضيقة بين فئاته، ومؤسسات حكومية بيروقراطية ليس لوجودها نفع غير رفع نسبة البطالة المقنعة، وتصل تلك العوامل إلى أقصى مداها في التخلف عند الحديث عن الدول الريعية التي تمثل دول الخليج الشكل المتطرف منها، فهي دول توفر تربة خصبة لنمو العقلية الريعية التي تتميز باعتقادها أن لها نصيبًا من ثروة البلاد، وأن هذا النصيب لا يرتبط بالجهد والعلم والكفاءة والخبرة، بل يترتب عن حمل مدعيه وثيقة الجنسية، فتغيب المنافسة في مجالات تحصيل العلم وتحقيق الكفاءة، لصالح منافسات استهلاكية ليس لها أي صلة بمفاهيم التنمية والتقدم والتطور."

هذا الواقع البعيد عن الإبداع والابتكار يدفعنا للسؤال عن مناهجنا التعليمية، أين نقاط قوتها وضعفها؟ وهل بالإمكان إصلاحها؟ يقول: "مناهج العالم العربي ذات نزعة تقدس المعلومة على حساب المهارة، وسلوكها هذا المسلك أمر طبيعي في ظل مفهوم "المواطن الصالح" غير المعترض ولا المنتقد ولا الفاعل، فإذا كان الأمر كذلك فإن الحديث عن نقاط قوة في المناهج لا معنى له، لأنها انحرفت عن غاية التربية والتعليم لتلبي غايات السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اللهم إلا إذا كان المقصود بنقاط القوة النقاط التي تحقق تلك الغايات.

أما الإصلاح فهو يستلزم إصلاحًا جذريًّا لبنية النظم الأربعة (الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتربوي)، وأي محاولة للإصلاح نظام واحد (التربوي) دون إصلاح البقية ستُمْنَى بالفشل الذريع، لأن النظام التربوي هو أضعف الأنظمة تأثيرًا، بل يمكن القول إنه نظام منفعل تتحكم به بقية الأنظمة، لذا لست متفائلًا بعمليات الإصلاح المعلن عنها، ولا بنجاحها على المدى المنظور."

وهذا بحد ذاته يعتبر أزمة تربوية ليست بالسهلة ولا بالمؤقتة، فمعالجة المناهج تتطلب الوقت وتضافر الجهود، والإسراع في حل هذه المشكلة ضرورة لما له من آثار تربوية سيئة على الأجيال الناشئة. والمشكلة الأخرى التي تواجهنا هي مفهوما التربية والتعليم والربط بينهما فهل هذا الربط حاليًّا صحيح أو بالأحرى هل فعلًا نحن نعلم ونربي؟ يرى المحميد بأن: "المطلع على تاريخ تطور الفكر التربوي يعلم بأن مفهوم "التربية" قد مر بمراحل عديدة، وأنه أضحى مظلة واسعة تتفيَّأ في ظلالها مفاهيم عديدة كالتنشئة والتعليم والتدريب وغيرها، ويعلم كل مشتغل بالحقل التربوي أن مهمته لا تقتصر على التعليم فحسب، فالتعليم جزء من عملية أشمل تستهدف مساعدة المتربي في تنمية جميع جوانب الشخصية الإنسانية، لتنمو نموًّا متوازنًا يحقق الغاية الأسمى للتربية المتمثلة في تحقيق الإنسان إنسانيته. لكننا نخطئ حين نظن المربين قادرين على تحقيق ذلك، فهم الحلقة الأضعف في سلسلة المؤثرين في العقول والنفوس، وبالأخص في زمن ثورة الاتصال، حيث غدت النفوس والعقول مفتوحة على مصراعيها لولوج كل المؤثرات العلمية والثقافية والروحية، وواهم من يظن أن المعلم قادر على مقاومة العالم الذي تهدم أمواجه قصور الرمل التي يبنيها كل يوم. "

والحديث عن المربي والمعلم يأخذنا للسؤال، هل كل من يزاول التعليم هو مربٍّ؟ ومن هو المعلّم؟ يجيبنا الأستاذ يوسف المحميد: "لا، ولا يمكن أن يحوي مجتمعنا عددًا من المعلمين الحقيقيين يناسب عدد الطلاب المتدفقين على النظام التربوي، ومنشأ هذا الرأي أني أذهب إلى أن الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية بدءًا بالمرحلة الابتدائية وانتهاءً بالجامعية لا تعكس المستوى الحقيقي لحامليها، فهي شهادات زور تتراص فيها الأرقام غير المرتبطة بواقع صاحبها العلمي والفني. أما المعلم الحقيقي فهو الذي يحمل من الحرية والمسؤولية ما يدعوه إلى عدم الخضوع إلى المناهج المعتمدة، له من العلم بمناهج التفكير في تخصصه ما يخوله أن يقلع أبواب المناقشة ليسمح بطرح كل الآراء ونقدها بمنهج علمي، وقبل هذا وذاك عليه أن يكون عاشقًا لتخصصه، لذا يرفض أن يكون مجرد عامل في مصنع التجميع الكبير الذي نسميه "النظام التربوي" المطلوب منه أن يضيف شيئًا يسيرًا إلى المنتج (الطالب) حين يمر عليه، لينقله إلى العامل التالي، بل هو الحجر الذي يعكر صفو البرك الراكدة في عقول طلابه، وهذا يتطلب رفض الوصاية على عقول طلابه، وشجاعة القبول بالاختلاف. وأمثال هؤلاء من المعلمين كالكبريت الأحمر، إن لم يكونوا كالغول والعنقاء والخل الوفي."

في ظل دخول عناصر أخرى على التربية وبقوة كالانترنت والتغييرات الحاصلة بالمنظومة القيمية، هل لا تزال المدرسة تمارس دورها في صناعة شخصية الطفل؟ يعترض الأستاذ يوسف المحميد على عبارة "صناعة شخصية الطفل" لأن برأيه: "التربية الحقة لا تستهدف "صناعة" شخصية المتعلم، بل الأخذ بيده ليصنع بنفسه شخصيته المتوازنة والمتفردة.

أما دور المدرسة في العملية التربوية في ظل ما وصفتموه من تغييرات في الاتصال والتواصل، وما أسفر عنها من تغييرات في المنظومة القيمية، فهو يؤكد ما ذهبت إليه من ضعف النظام التربوي قبالة بقية عناصر التأثير، ولنأخذ لهذا مثالًا تقريبيًا، ففي القرى الصغيرة تكاد وسائل التأثير أن تنحصر في المعلم وشيخ الجامع بالإضافة إلى المحيط الأسري، ويكون لكل هذه الأطراف قوة كبيرة على تشكيل شخصيات أفراد القرية بصورة تلائم العقل الجمعي لأهلها، لكننا إذا انتقلنا إلى العصر الحديث، ودخلنا المدينة لندرس مصادر التأثير على المتربين، فسنجد أن انفتاح المجتمعات الحديثة على العالم أجمع أدى إلى انحسار دور المؤسسات التقليدية كالمدرسة والمسجد والبيت، لصالح فضاءات التواصل والتفاعل الإعلامي والافتراضي، وهي فضاءات لا يمكن ضبطها علميًّا وقيميًّا. وفي ظل هذا الواقع لا يمكن الحديث عن مدرسة قادرة على "صناعة شخصية الطفل، لكن من الممكن أن نسعى إلى مدرسة توفر شيئًا من التحصين للأطفال من خلال تدريبهم على مهارات النقد العميق، والتفكير العلمي، وتشجيعهم على عدم القبول بالواقع والتسليم له من دون إعمال الفكر فيه، وإخضاعه لمشارط النقد والشك، لكن مثل هذا الدور محظور على مدارسنا، لأنه يؤذن بظهور "المواطن المعترض" الذي لا يسهل انقياده للسلطة بأي شكل من أشكالها."

* " الخطاب القيمي المدرسي":

انطلاقًا من كلام المحميد فإن ذلك يعني بأن مدارسنا تعمل على إظهار الشخصية الببغائية البعيدة عن الإبداع والابتكار، يعلق على هذا الكلام بالقول: "ناتج العملية التربوية يختلف باختلاف أهداف النظام التربوي، وحسب علمي تخلو الأدبيات التربوية للنظم العربية من تحري الشخصية الببغائية، وتمتلأ بالحث على الإبداع والابتكار، وهذا يعكس إجماعًا بين المتخصصين في التربية، لكن علينا الفصل بين القول والفعل، فالأهداف المعلنة ما هي إلا ألفاظ لا تعكس اعتقادًا راسخًا في نفوس المسؤولين عن تلك النظم."

وهنا نصل إلى نقطة هامة تتعلق بالقيم التي تنقلها المدرسة للطفل، وعن التناغم والتنسيق بين المدرسة والأهل يقول الأستاذ يوسف المحميد: "إن الناظر في الخطاب القيمي المبثوث في المدرسة والبيت والمجتمع يكشف عن شيء من وحدة القيم، لكن تلك الوحدة تستحيل نقمةً، ذلك أن القيم لا تغرس بكثرة تكرار مدح الفضيلة وذم الرذيلة، فذلك قد يسهم في خلق شخصية ازدواجية تؤمن بقيم مثالية لا وجود لها في الواقع، فالمجتمع يدوس كل تلك القيم في تفاعلاته الجارية بين أفراده، لتبرز القيم الفئوية والطائفية والعنصرية بدلًا من القيم الوطنية، إذ القيم الوطنية لا تضمن لحاملها تفاعلًا اجتماعيًّا يستحصل فيه الفرد حقوقه الطبيعية، حتى تغدو الخطابات الوطنية مجرد شعارات نغطي بها تحيزاتنا الفئوية والطائفية والعنصرية. وكذلك الحال مع بقية القيم كالعلم، إذ يسود في واقعنا منطق عدم فائدة العلم في ظل انعدام العلاقات الاجتماعية المعتمدة على الفئة والطائفة، ليرتفع الشعار الذي أطلقه الفنان عادل إمام في مسرحية "مدرسة المشاغبين" : (العلم ما يتكيلش بالبتنجان)، وقيمة المسؤولية الفردية تخضع لضربات حياة الرفاهية التي تعيشها المجتمعات الخليجية (الريعية)، فهي مبنية على هرم من الاعتماد على الآخر، فالاقتصاد المحلي يعتمد على الاقتصاد الدولي، وسياسة الدولة تستمد قوتها من التماهي التام مع أقطاب السياسة الدولية، والإنتاج يعتمد بصورة أساسية على العمالة الوافدة، والمواطن يكاد يلقي كل ثقله على الحكومة من الميلاد إلى الوفاة، والأسرة تلقي حملها على الخدم، فليس في حياتنا ما يشجع على تحويل الخطاب الداعي إلى المسؤولية الفردية إلى سلوك مسؤول، وعلى ذلك نقيس بقية القيم التي تقدسها ألسنتنا ، ويلعنها سلوكنا."

الأستاذ يوسف المحميد هو رئيس قسم اللغة العربية في وزارة التعليم الكويتية وهذا ما دفعنا لسؤاله عن حالة الطلاق ما بين الجيل الناشئ واللغة العربية لغة القرآن الكريم: "إن علاقة الإنسان باللغة علاقة نفعية، فبمقدار استفادتنا من اللغة يكون اكتسابنا لها، ومنافع اللغة ذات مجالات ترتبط بحياتنا اليومية والدينية والعلمية والجمالية، فإذا انتفت القناعة بنفع اللغة في تلك المجالات فإنها تتراجع تدريجيًّا وصولًا إلى الانقراض، وقد أودى ذلك بكثير من لغات العالم، والعربية ليست بدعًا من اللغات، ولا تعلو على ذلك القانون، فقد كانت لغة التواصل اليومي بين العرب، ولغة دينهم وعلومهم، كما أنها لغة فنهم الجمالي، لكنها أخذت تتراجع في مجال التواصل اليومي لصالح اللهجة، ومكانتها العلمية تراجعت لصالح لغات الأمم المتقدمة في العلم، ولم يبق لها إلا حصنان، الحصن الديني والحصن الجمالي.

المشكلة أننا ما عدنا نهتم للمنافع الدينية للغة، فغالبية الناس ما عادوا يتعبون أنفسهم في التعمق بفهم النصوص الدينية، في زمن التفسيرات المعلبة والتقليد، لذا نرى الاهتمام باللغة يزداد عند المقبلين على الدراسات الدينية العميقة، وقليل ما هم، إذ تغلغل الوهن في المراكز الدينية حتى عاد درس اللغة درسًا شكليًّا لا يدرسه كثير من الطلاب انطلاقًا من وعيهم لأهميته، بل لأن المؤسسة تعتبره درسًا أساسيًّا، ودراسة علم دون عشق وقناعة سريعًا ما تفقد قيمتها بعد إنهائها.

أما المدخل الجمالي فهو من أكثر المداخل قدرة على استقطاب الناس بمختلف مشاربهم وأديانهم، لكن غربة النصوص الأدبية عن حياتنا، أو غربتنا عنها، أديا إلى تراجع الاهتمام بالجمال العربي الأدبي، وقد زاد في ذلك الانصراف إلى الفنون المجسدة كالسينما والمسلسلات التلفزيونية، هذا بالإضافة إلى هبوط الناتج الأدبي وسخافة كثير من نماذجه، ما أدى إلى حالة من النفور من الأدب العربي. وبتضافر هذه العوامل تراجعت العربية بالصورة التي نلحظها، وبما أن إعادة العربية للحياة اليومية أمر صعب لغلبة اللهجة، وإرجاعها لغة للعلم شبه مستحيل لأن لغة العلم لا ينهض بها قوم يعيشون التخلف العلمي الذي نعيشه، بما أن هذين العاملين فقدا قدرتهما، فإن المعول على العاملان الآخران (الديني والجمالي) وهذا ما أسعى إلى تحريكه في نفوس طلابي، وأكثر تركيزي على العامل الجمالي لإيماني بقدرته على اختراق القوب، والقلوب بوابة العقل، ومنبع السلوك. "

مما تقدم من مشاكل وصعوبات برأيه أن عملية الاصلاح والتغيير لا يمكن أن تحصل لإن: "إمكانية إصلاح التعليم تعتمد على إمكانية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي المدى المنظور لا أرى أن للإصلاح الحقيقي المؤثر أي سبيل، إلا إذا رزقنا الله بكارثة تعصف بكل تلك النظم، ككارثة نضوب النفط مثلًا. "

وبكلمة أخيرة للمعلمين للأهالي للتلامذة يقول الأستاذ يوسف المحميد: "كلمتي لزملائي المعلمين أن لا يكونوا عونًا لأي أحد يريد منهم النيابة في ارتكاب جريمة السطو على كينونات الطلاب، وسلبهم ذواتهم، وقتل روح التفرد فيهم.

وللطلاب أقول: أسأل الله أن ينقذ ذواتكم من مجزرة النظام التربوي، وأن يخرجكم منها سالمي النفس والعقل، ويعين الجرحى منكم على تجاوز الإعاقات التي ستخلفها تلك السنوات التي تقضونها في المدارس.

أما الأهالي فإني أرجو منهم أن يتعبدوا الله -جل وعلا- بتربية أبنائهم على الحرية والتفرد."

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى كلمة (سلّ) في القرآن الكريم

معنى كلمة (سلّ) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الحداثة وأولويات الوعي العربي – الإسلامي

الحداثة وأولويات الوعي العربي – الإسلامي

الشيخ شفيق جرادي

-

مشاهير مفسّري الشّيعة في القرون الأربعة الأولى (1)

مشاهير مفسّري الشّيعة في القرون الأربعة الأولى (1)

الشيخ جعفر السبحاني

-

آثار الدعاء

آثار الدعاء

الشهيد مرتضى مطهري

-

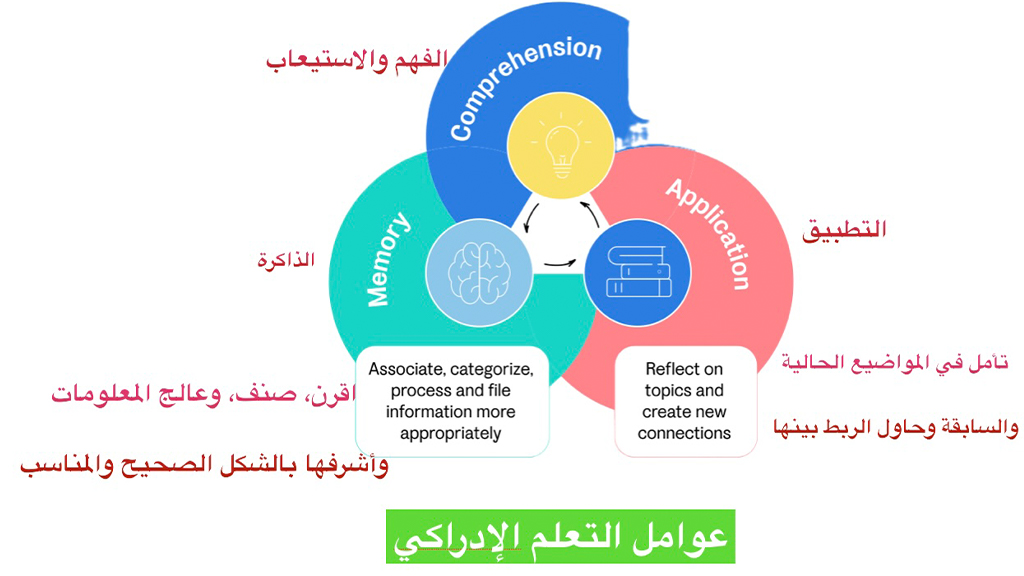

ماذا تعرف عن التعلّم الإدراكي؟

ماذا تعرف عن التعلّم الإدراكي؟

عدنان الحاجي

-

(تقضي ديني..) هل كان على رسول الله (ص) دينٌ؟

(تقضي ديني..) هل كان على رسول الله (ص) دينٌ؟

الشيخ محمد صنقور

-

آيات الله في خلق الرّوح (3)

آيات الله في خلق الرّوح (3)

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

القرن الثامن ومرجعيات شيعية

القرن الثامن ومرجعيات شيعية

الشيخ فوزي آل سيف

-

واجبنا في عصر الغيبة

واجبنا في عصر الغيبة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

النيّة خير من العمل

النيّة خير من العمل

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

الإمام العسكريّ سادن ودائع النّبوّة

الإمام العسكريّ سادن ودائع النّبوّة

حسين حسن آل جامع

-

مرتعشًا أمام الباب

مرتعشًا أمام الباب

حبيب المعاتيق

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

أعياد العالم لمجاعة طفل يموت

أعياد العالم لمجاعة طفل يموت

فريد عبد الله النمر

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى كلمة (سلّ) في القرآن الكريم

-

نسخة مزيدة من كتاب: (عشرون منقبة في أسبقية الإمام علي) للشيخ عبدالله اليوسف

-

الحداثة وأولويات الوعي العربي – الإسلامي

-

حديث للأستاذ أسعد النّمر حول (الصّمت الاختياري)

-

مشاهير مفسّري الشّيعة في القرون الأربعة الأولى (1)

-

آثار الدعاء

-

ماذا تعرف عن التعلّم الإدراكي؟

-

(الأحساء، خفايا الأرواح) المجموعة القصصيّة التّاسعة للقاصّ عبدالله النصر

-

معنى النون في سورة القلم

-

خاصية التأثير والجذب في شخصية الإمام العسكري (ع)