قرآنيات

تحدي القرآن وإعجازه

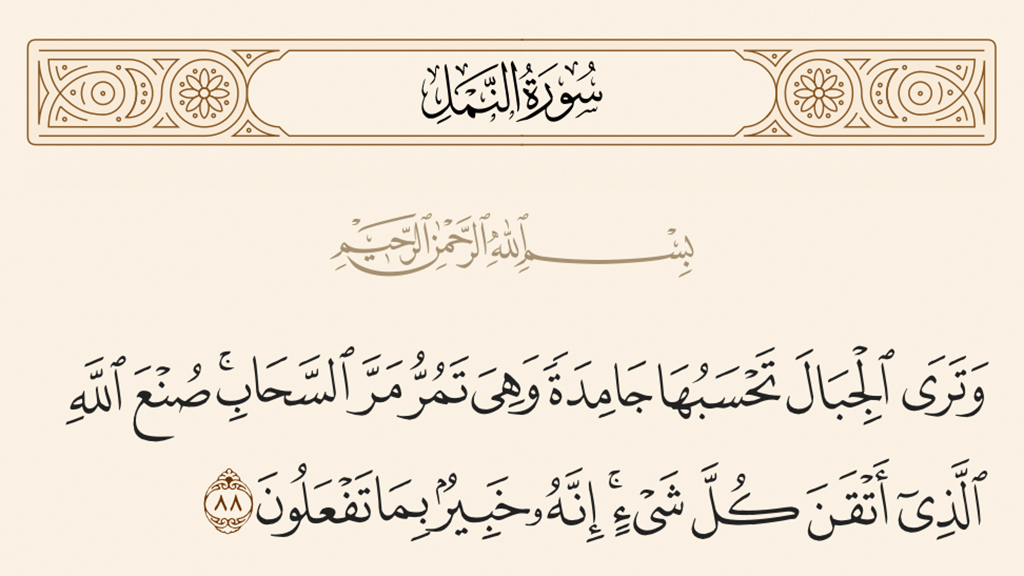

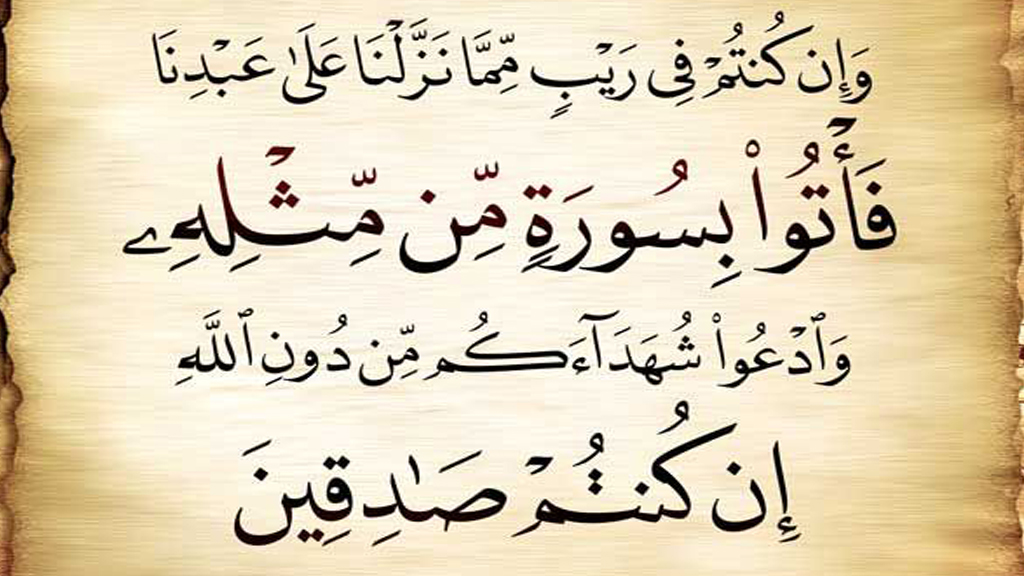

فالقرآن الكريم ليس بالكتاب الذي يتسنى للمرء جعله من عنده ونسبته إلى الله؛ ذلك لأن القرآن لا نظير له، وما لا يكون له نظير فإنه لا يكون قابلاً للافتراء. فالقرآن كتاب وكلام إله لا مثيل له: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، ولما كان المتكلم الذي لا مثيل له يظهر في كلامه بنفس تلك الصفة، فإن كلامه يكون أيضاً بلا مثيل.

كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ!!

كما أنّ إضافة الدعوة إلى الحقّ من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الدعوة الحقّة له، لأنّ الدعوة عبارة عن توجيه نظر المدعو إلى الداعي، والإجابة عبارة عن إقبال المدعو إليه، وكلا الأمرين يختصان بالله عزّ اسمه. وأمّا غيره فلا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ـ وعند ذاك ـ كيف يمكن أن يجيب دعوة الداعي.

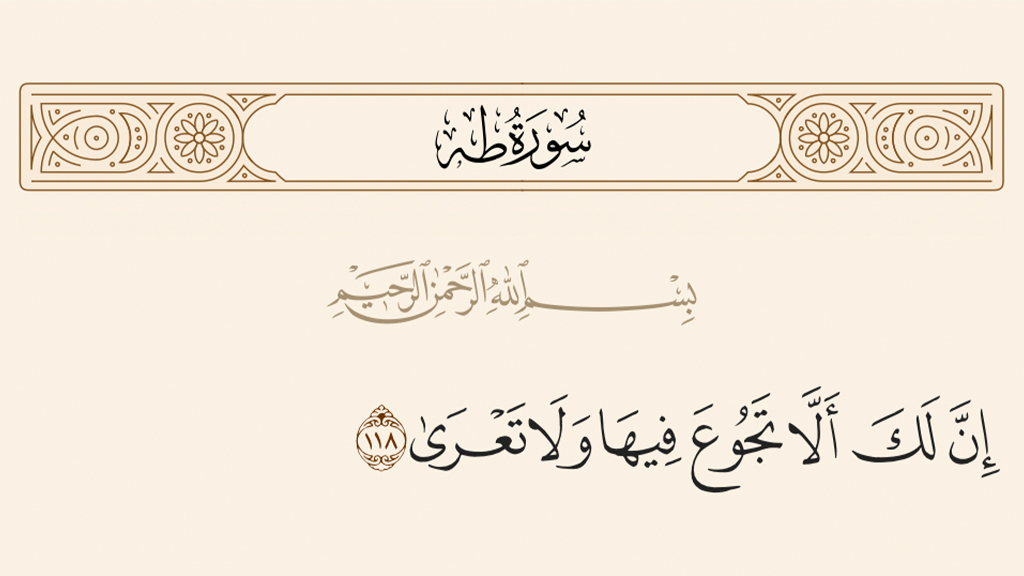

معنى (عرى) في القرآن الكريم

{فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} [طه: 117 - 119]. الجوع هو فقدان ما به قوام البدن وقواه إذا تحلّل الغذاء، فإنّ قوام قوى البدن بالغذاء. والعري هو الخلو من الساتر في ظاهر البدن.

اهتمام العاصين بأنفسهم ونسيانهم لها

والسرّ في هذه الازدواجية في التعبير هو أن الإنسان ليس موجوداً أحادي البعد، كي يمضي عمره غارقًا في الشهوة والغضب فقط كالحيوان، أو في التّسبيح والتقديس فحسب كالملائكة، بل إنه في الوقت الذي يمتلك فيه قوى طبيعية وحيوانية، فإن له قوى روحانية وإلهية كذلك، حيث يقال للأولى (النفس) وللثانية (العقل)، وإن هناك في داخله صراعاً مستمراً بين حزبي العقل والنفس.

معنى (مهل) في القرآن الكريم

{فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا} [الطارق : 17]. {وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا} [المزمل : 11] الإمهال والتمهيل: جعل شخص في مهلة وفرجة وعدم التعجيل في حقّه. والإفعال يدلّ على قيام الحدث بالفاعل ويلاحظ فيه هذا النظر. والتفعيل يلاحظ فيه جهة الوقوع والتعلّق بالمفعول. ففي الآية الاولى لوحظت الجهتان تأكيدًا.

(قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ)

ومعنى السلام، السلامة هو التخلّص من كلّ شقاء يختلّ به أمر سعادة الحياة في دنيا أو آخرة، فأمر الهداية الإلهيّة يدور مدار اتّباع رضوان الله، وقد قال تعالى: لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ، وقال: فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ. ويتوقّف بالآخرة على اجتناب سبيل الظلم والانخراط في سلك الظالمين، وقد نفى الله سبحانه عنهم هدايته وآيسهم من نيل هذه الكرامة الإلهيّة بقوله: وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

معنى (أمن) في القرآن الكريم

{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة : 283]. أي فليؤدّ المأمون الأمانة الّتي يريد الآمن ردّها وهي الدين الّذى أخذ بدون كتابة ورهانة، أو برهان مقبوضة فقط. {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ} [النساء : 152]. أي اطمأنّوا وحصل لهم الأمن.

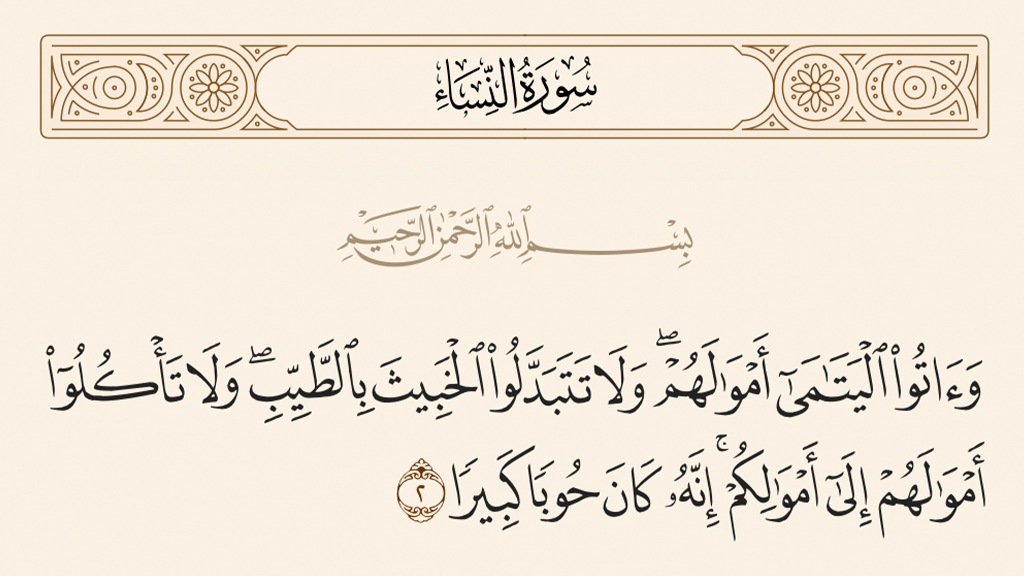

معنى:{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ..} وسبب النزول

الغلول يعني الخيانة يقال: غَلَّ الرجل ويَغُلُّ غُلولاً وأَغَلَّ بمعنى خان ويخون، وكثيرًا ما يُستعمل الغُلول بمشتقاته في أخذ شيءٍ من مغانم الحرب دون وجه حقِّ، كأن يأخذه خلسةً وخفيةً قبل القسمة أو يأخذ من المغنم ما لا يستحقَّه قهراً أو احتيالاً أو بغير إذنٍ ممَّن له الأمر.

وقوع المجاز في القرآن (2)

وقد ناقش عبد القاهر الجرجاني (ت: 471 هـ) هؤلاء وهؤلاء: وأقل ما كان ينبغي أن تعرفه الطائفة الأولى، وهم المنكرون للمجاز: إن التنزيل كما لم يقلب اللغة في أوضاعها المفردة عن أصولها، ولم يخرج الألفاظ عن دلالتها، كذلك لم يقض بتبديل عادات أهلها، ولم ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم، ولم يمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل والحذف والاتساع.

الكتاب

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

معنى (دهر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

الشيخ مرتضى الباشا

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

الشيخ محمد جواد مغنية

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الشهيد مرتضى مطهري

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

اختر، وارض بما اختاره الله لك

الشيخ علي رضا بناهيان

-

المشرك في حقيقته أبكم

المشرك في حقيقته أبكم

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

السيد محمد حسين الطهراني

-

الصبر والعوامل المحددة له

الصبر والعوامل المحددة له

عدنان الحاجي

-

كيف يكون المعصوم قدوة؟

كيف يكون المعصوم قدوة؟

السيد عباس نور الدين

-

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

حسين حسن آل جامع

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

-

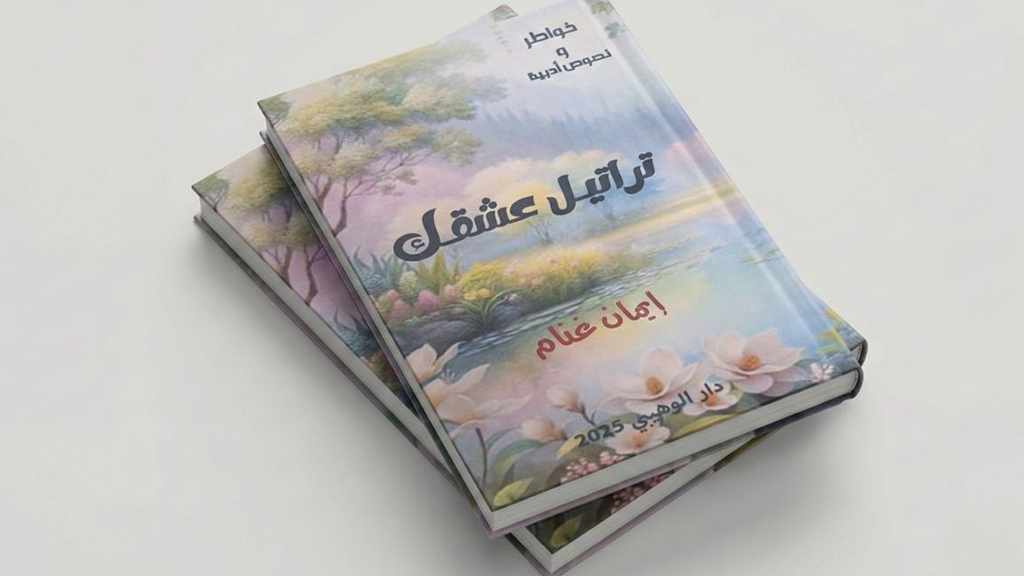

(تراتيل عشقك) باكورة إصدارات الكاتبة إيمان الغنّام

-

فانوس الأمنيات

-

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

-

الإمام عليّ (ع): ما خفي من فضله أعظم

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

-

أولى جلسات ملتقى شعراء الأحساء بمجلسه الجديد

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

-

معنى (أرك) في القرآن الكريم