حيدر حب الله

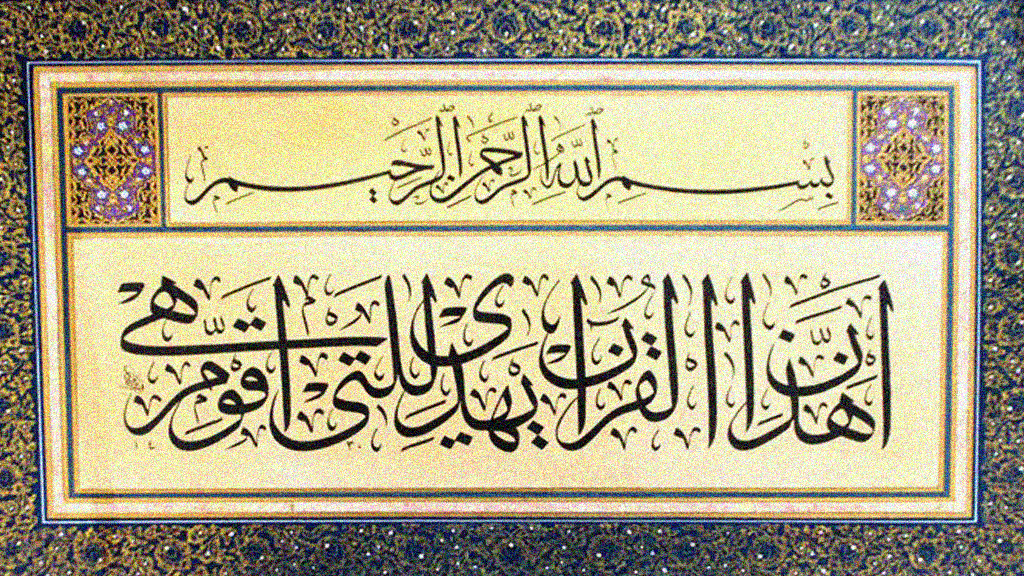

النص القرآني: المكانة والدّور

فهذا نوع من اللاإنسجام في الرؤية الكلّية، وهذا ما يستدعي إحضاراً تربويّاً واجتماعياً للقرآن الكريم يتناسب ودرجته المعرفية ومستوى حضوره في تشكيل البُنى والمفاهيم، وهذه هي الاستجابة العملانية للصورة النظرية المكوّنة عن القرآن، وهو معنى ما أثاره الإمام الخميني من ضرورة إخراج القرآن من المقابر ومجالس الموتى إلى الحياة برمّتها.

الشخصية المرجعية للنبيّ بين الرسولية التبليغية والذاتية البشرية (4)

وهذا معناه أنّ النبيّ في كلّ ما يقول ويعمل يصدُر عن وَحْيٍ إلهيّ، لا عن اجتهادٍ بشريّ. وقد استعرضنا في محلّه بالتفصيل أدلّة منع الاجتهاد النبويّ، وذكرنا أكثر من خمسة عشر دليلاً عقليّاً وقرآنياً و... على منع الاجتهاد النبويّ. وكلُّها تصبّ في صالح إثبات أنّه ما من شيءٍ يصدر عن النبيّ إلاّ وهو عبر وحيٍ

الشخصية المرجعية للنبيّ بين الرسولية التبليغية والذاتية البشرية (3)

الاستناد إلى فلسفة الخطاب الديني في الرسالة الخاتمة الخالدة، وهي فلسفة عقلائيّة، بأن نقول بأنّ النبيّ يخاطب الإنسانيّة إلى يوم القيامة، كما يخاطب أهل عصره. وهذا من مستلزمات افتراضه مُرْسَلاً إلى العالمين، وكون رسالته خاتمة وخالدة. وعليه يُفترض ـ عقلائيّاً ـ أن تكون نصوصُه التي أطلقها خطاباً للأجيال كلّها؛ لأنّه أُرسل للجميع.

الشخصية المرجعية للنبيّ بين الرسولية التبليغية والذاتية البشرية (2)

إنّ أغلب الأحكام الشرعيّة صدر على نحو التبليغ. فلو استقرأنا أغلب التشريعات التي وردت في النصوص لرأينا أنّها تبليغيةٌ. وهذا يعني أنّنا لو وضعنا يدنا على حكمٍ مشكوك، واحتملنا فيه التبليغيّة وعدمها، فإنّ احتمال عدم تبليغيّته، حيث لا قرينة على ذلك، هو احتمالٌ ضئيلٌ جدّاً، يساوي عدد الأحكام غير التبليغيّة قياساً إلى مجموع الأحكام الشرعيّة.

الشخصية المرجعية للنبيّ بين الرسولية التبليغية والذاتية البشرية (1)

إلاّ أنّ الموضوع الإشكاليّ يكمن في الجانب المرجعيّ من شخصيّة المعصوم، وأعني بذلك أنّه ما هو الأصل في الذي يصدر عنه؟ هل هو البُعْد التبليغيّ للدين، بحيث نستطيع الأخذ به ونسبته إلى الدين، أو هو البُعْد غير التبليغيّ، بحيث ننسبه إلى النبيّ دون أن تحكي هذه النسبة عن أمرٍ دينيّ؟

التغيير المجتمعي، مراحله ومعالمه وأدبيّاته: مطالعة في ضوء القرآن الكريم (5)

عندما تخرج حركة الوعي والتغيير من مكّيتها، لتعلن المواجهة، وتدافع بقوّة عن قناعاتها، فمن الطبيعي أن يقوم الآخرون بردّ فعل أشدّ شراسة ممّا كانوا يفعلون؛ ظنّاً منهم أنّ إعلان هذه الحركة عن نفسها، وانطلاقها في عنفوانها، سوف يوفِّر الظروف للقضاء نهائيّاً عليها وهي في مهدها.

التغيير المجتمعي، مراحله ومعالمه وأدبيّاته: مطالعة في ضوء القرآن الكريم (4)

فالجهاد والمواجهة ناتجان في التربية الدينيّة عن عشق الله وحبّه وحبّ رسوله، وعن عشق التضحية في سبيلهما، وليسا ناتجين عن مصالح أخرى، فكلّ المصالح الدنيويّة عند الإصلاحيّ والتغييريّ تصبح لا شيء في سبيل مصلحة القِيَم والمبادئ التي يؤمن بها.

التغيير المجتمعي، مراحله ومعالمه وأدبيّاته: مطالعة في ضوء القرآن الكريم (3)

ففي بعض الأحيان نحن نحتاج إلى قَدْرٍ من الإعراض؛ إمّا لغاية عدم التأثُّر بالآخر؛ أو لغاية الاشتغال على الذات وترك الآخر وما يقول وما يفعل؛ لأنّ البقاء في أَسْر الآخر أحياناً ـ أخذاً وردّاً ـ قد يضعف الوعي العامّ، تبعاً لضعف وعي الآخر الذي قد يفرض التنزُّل له.

التغيير المجتمعي، مراحله ومعالمه وأدبيّاته: مطالعة في ضوء القرآن الكريم (2)

فهذه الآية تخبرنا أنّ المؤمنين سيبتلون في المال، حيث قد تصادر أموالهم، أو قد يضيّق عليهم في وظائفهم ورواتبهم، أو قد تمنع عنهم الأموال العامة التي تشملهم بطبيعتها، وسيبتلون في الأنفس، فقد يقتلون في سبيل قضيتهم، وقد يتساقط بعضهم في الهاوية فيخضع للطرف الآخر فيقلّ عدد نفوس المؤمنين بالمشروع التغييري الإيماني، وقد يكون ابتلاؤهم بأنفسهم باغتيالها اجتماعياً وسياسياً ونحو ذلك.

التغيير المجتمعي، مراحله ومعالمه وأدبيّاته: مطالعة في ضوء القرآن الكريم (1)

الميزة العامة في المرحلة المكيّة هي ضعف الحركة الإيمانية، وعدم امتلاكها مواقع القوّة، أو عدم قدرتها ـ لسبب أو لآخر ـ على توظيف كلّ عناصر القوّة التي تملكها، فهي مقهورة مظلومة مقصاة، يمارس ضدّها الإرهاب، وهي قلّة في العدد والعدّة، وهي وحشة ووحدة.. أما الميزة العامة في المرحلة المدنية فهي القوّة والرهبة والصرامة والمواجهة..

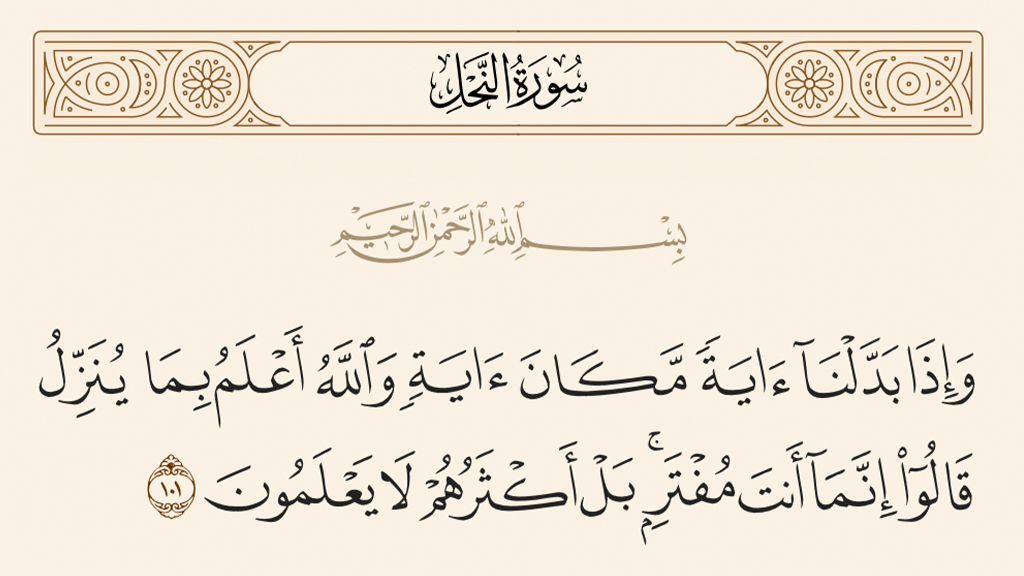

النسخ في القرآن إطلالة على آية التبديل (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ) (4)

الاتجاه الأوّل: وهو الاتجاه المدرسي الموروث الذي يرى أنّ سبب الخاتميّة ومبررها وفلسفتها هو أنّ النبوّات السابقة كانت تغطّي حاجات الإنسانيّة بشكل محدود، بينما النبوّة المحمّديّة جاءت بما يغطّي حاجات الإنسانيّة إلى ما لا نهاية، الأمر الذي فرض منطق الخاتميّة.

النسخ في القرآن إطلالة على آية التبديل (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ) (3)

وهو في القرآن يقع غالباً على أمرٍ تحقّق من قبل أو على أمرٍ يغلب وقوعه، أو سيقع حتماً، فيكون معنى «إذا» هنا هو: حين ننسخ آية بآية يقولون كذا وكذا.. افتراءً على الوحي الحقّ؛ لأنّ الشيطان مسلّط عليهم كما يفيده سياق الآية السابق عليها، فإذا ضممنا إلى هذا السياق كلّه أنّ الآية مكيّة، لم يعد من المعقول أن يكون إشكال المشركين من قريش مركّزاً على نسخ حكمٍ في شريعةٍ سابقة.

الكتاب

-

معنى (نقض) في القرآن الكريم

معنى (نقض) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ماهيّة علم الأسماء

ماهيّة علم الأسماء

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (2)

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (2)

محمود حيدر

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (2)

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (2)

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الأساس العصبي للحدس: هل يستطيع دماغك فعلًا أن يعرف قبل أن تعرف أنت

الأساس العصبي للحدس: هل يستطيع دماغك فعلًا أن يعرف قبل أن تعرف أنت

عدنان الحاجي

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

-

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

الشيخ مرتضى الباشا

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

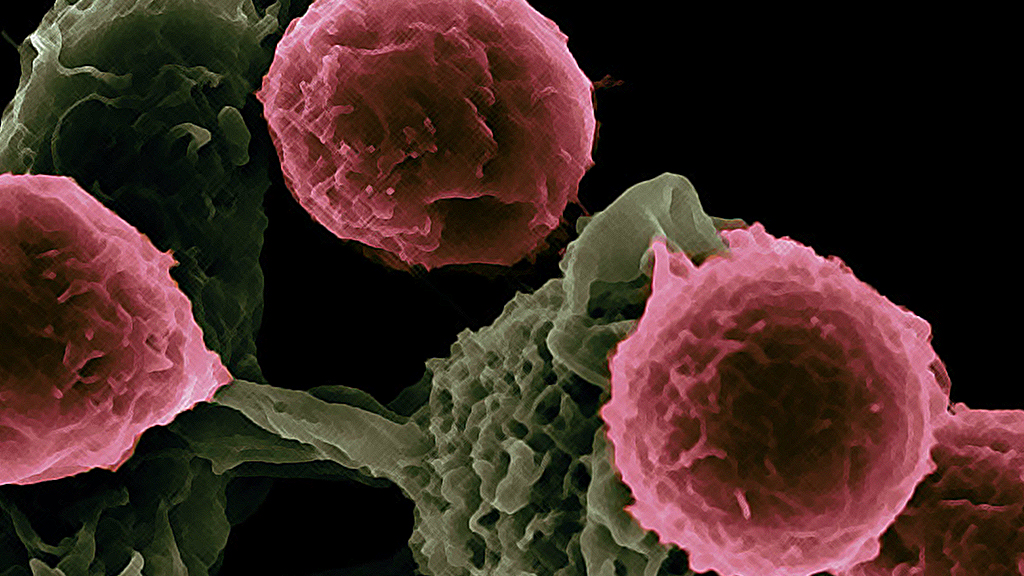

كيف تصنع الخلايا السرطانية حمض اللاكتيك للبقاء على قيد الحياة؟

-

معنى (نقض) في القرآن الكريم

-

ماهيّة علم الأسماء

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (2)

-

من غار حراء إلى الرسالة: ميلاد البعثة المباركة

-

البعثة والنبوّة

-

أزليّة في موسم العشق

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

-

معنى (كدر) في القرآن الكريم

-

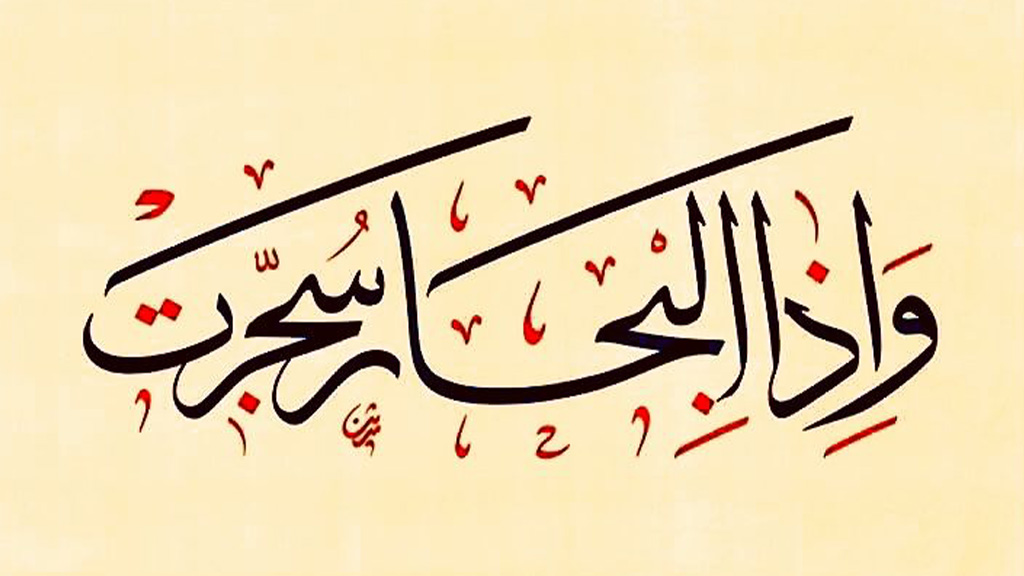

انفجار البحار في القرآن الكريم