علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (1)

لدى الكلام على حقَّانيَّة الموجود الأول – بما هو المبدأ الذي منه كانت وتبدَّت سائر الموجودات - ينبسطُ منفسحٌ مُفارقٌ لا تبقى فيه المكابدة الميتافيزيقيَّة على سيرتها الأولى. فلئن رأينا إلى هذا الموجود بوصفه مبدأً مؤسِّسًا لسلسلة الموجودات كلِّها، نكون رسمنا أفقًا للتعرُّف على مَشكلٍ أنطولوجيٍّ أفضى إلى اعتلالاتٍ تكوينيَّةٍ عميقةٍ ومديدة في عالم الميتافيزيقا.

لقد ابتنينا مسعانا التنظيري إلى هذه الغاية، على تصوُّرٍ لموجودٍ بَدئيٍّ، منه كانت الموجودات كلُّها، وفيه انطوت مبادئها وعِلَلُها الكلّيَّة، وبه ظهرت أجناسُها، وأنواعُها، وفصولُها، وأسماؤها التي سُمِّيت بها. ولقد افترضنا أنَّ هذا الموجود البَدئيَّ، هو الحقيقة الواقعيَّة الأولى؛ كان ذلك في استتارها من قبل أن تؤمر بالظهور، وكذلك كان الحقيقة إيَّاها من بعد إظهارها. حتى أنَّه لَيُنظَرُ إليه كأمرٍ واقع مشهودٍ بالعين والعقل، فلا تشاكُل واقعيَّته حالئذٍ شاكلة. هو كائنٌ غير مسبوق بكائنٍ كان على شاكلته، فما سَبَقه كائنٌ من قبل، ولا كان له من قبلُ نظير. خاصِّيتُه أنَّه يجمع إلى فرادته البساطة والتركيب، ويختزن في كينونته الواحدة كثرةً لا يعتريها تباينٌ ولا يصيبُها اعتلال. ولقد ارتأينا نعتُه بـ”المثنَّى” لكونه يفيد بالإثنينيَّة غير القابلة للانفصال، وتلك خاصِّية لا يتوقَّف فهمها على إبداء لفظيٍّ أو نعتٍ دلاليٍّ، وإنَّما على ما يتفرَّد به ذاك الكائن من مفارقات وأسرار وحقائق. فالتفرُّد في المثنَّى ليس مجرَّد صفة عارضة عليه، إنَّما هي عين حقَّانيّته التي استحقَّها لفظًا ونعتًا ومقصدًا أنطولوجيًّا. ومتى أدركنا أنَّ حقَّانيَّة هذا المنفرد في ذاته، هي حقيقته في عين كونها واقعًا مشهودًا عليه، سينفتح لنا السبيل حالئذٍ إلى إدراك ماهيَّة هذا المبدأ والتعرُّف على غاية مُبدئِه من إبدائه.

ماهيَّة المبدأ المنعوت بـ "المثنَّى"

كنا ألْمَحنا في ما تقدَّم، إلى المفارقة الوجوديَّة الثاوية في ماهيَّة المثنَّى. فهو من حيث كونه “الشيء في ذاته” أو ـ “النومين” بحسب الاصطلاح اليونانيِّ ـ لا يستقيم فهمه إلَّا بضدِّه. أي بـ “الشيء الذي يظهر على مرأى العين، ويُستدلُّ عليه برياضات العقل. من مفارقاته: قيامُه على واحديَّة الظهور والخفاء. فهو ظاهرٌ بكثرته، مستترٌ بواحديته، وهو في الآن عينه، غامضٌ حتى ليخالُه العقل الأدنى قضيَّة ظنَّيَّة لا تفيد اليقين بشيء. وسنرى بمقتضى هذه المفارقات وسواها، كيف استعصت ماهيَّتُه على الفهم؛ ذلك إلى الحدِّ الذي أنكرته الفلسفة الأولى، وجَحِدَ به أكثر فلاسفتها من المتقدِّمين والمتأخِّرين.

يحظى المثنَّى – في مكانته الأنطولوجيَّة – بالقدرة على حواية الموجودات أنَّى كان اختلافُها وتضادُّها ومفارقاتُها. ولأنَّ حقيقة المبدأ – هي إيَّاها حقَّانيَّة “المثنَّى”- وتتَّصف بصفاته، فإنَّ خاصّيَّة المفارقة والتضادِّ التي ينطوي عليها، هي بحدِّ نفسها رابطة تماثُل وتكامُل وانسجام. وعلى ما يقرِّر المناطقة، فالحالتان المتضادَّتان إذا تتالتا، أو اجتمعتا معًا في نفس المدرِك، كان شعوره بهما أتمَّ وأوضح؛ وهذا لا يَصدُق فحسب، على الإحساسات والإدراكات والصور العقليَّة، بل كذلك على جميع حالات الشعور كالَّلذَّة والحبِّ والخوف والألم. فإنَّ الأشيــاء تتميَّز بأضدادها، وقانــون التضادِّ هـو أحـد قوانين التقابل (opposition) الذي يدلُّ على علاقة بين شيئين أحدُهمــا مواجِهٌ للآخر، أو علاقــة بين متحرِّكين يقتربان سويَّة من نقطة واحدة، أو يبتعدان عنها. ولصلته المنطقيَّة بالمثنَّى نحوًا واصطلاحًا يتَّخذ التقابل وجهين: أحدهما، “تقابل الحدود”، وثانيهما، تقابل القضايا. المتقابلان في تقابل الحدود هما الَّلذان لا يجتمعان في شيء واحد، وفي زمان واحد. ومن هنا نستطيع أن نستظهر التمايز الجوهريَّ بين وجهَيْ التقابل المذكورين ومنطق المثنَّى، حيث يستوي الأخير على نصاب مفارق يعربُ فيه عن الواحديَّة الحاوية للتعدُّد، وبالتالي كنقيض للإثنينيَّة كما سيتبيَّن في ما بعد..

ثمَّة إذًا، فارقٌ أصليٌّ بين ماهيَّة المثنَّى المتأسِّسة على التناغم والانسجام الذاتيِّ، والإثنينيَّة المُنبَنِية على الاختصام وجدل التناقض. بيان المقتضى، أنَّ كلَّ تناظرٍ بين متقابلين في الإثنينيَّة آيلٌ إلى التنابذ والفِرقة، بينما كلُّ الأشياء – على اختلافها وتضادِّها وتناقضها – محمولة على الانسجام والجمع في حضرة المثنَّى. الداعي إلى هذا الفهم، هو أنَّ زوجيَّة المثنَّى لا تعمل إلَّا وفقًا لقانون التكامل؛ ولأنَّها كذلك فإنَّ سعيها نحو الوحدة يجري طبقًا لمبدأ الامتداد الجوهريِّ في الواحديَّة الجامعة للكثرة والتنوُّع.

وعلى أساس هذا المبدأ الساري بالانسجام والتناسب بين أضداد المثنَّى، لا يعود ثمَّة قطيعةٌ في ما بينها، بل تكاملٌ لا تباين فيه. واتِّساقًا مع نظائر المثنَّى ومتشابهاته، نرانا أيضًا بإزاء مفهوم القطبيَّة الذي يعني وجود ثنائيَّة أصليَّة لها قطبان متعارضان، في كلِّ شيء، ولكنَّهما يتعاونان بالضرورة، ولا قيام لأحدهما من دون الآخر. ومن تضادِّهما وتعاونهما تنشأ مظاهر الوجود وتستمرّ. في النفس البشريَّة تجتمع ثنائيَّات خلَّاقة كامنة في أغوار النفس الإنسانيَّة. فالحياة وكذلك الموت غريزة بيِّنة الحضور في أصل وجودنا، بل إنَّ ظواهر الوجود كلِّها هي حاصل التجاذب بين قطبَي هذه الثنائيَّة.

المفيد ممَّا ذكرنا، أنَّ التحامًا جوهريًّا بين الأزواج قد حلَّ في حضرة المثنَّى. فلا يستطيع أيٌّ من عناصره أن ينفكَّ عن نظيره انفكاكًا تامًّا. هما من نفس واحدة، لكنْ لكلِّ فردٍ في الكثرة الأصليَّة نفسٌ فرعيَّة تدبِّر له أمره ويتدبَّر بها شأنه، إلَّا أنَّه لا يقدر على أن يبرح عالم الزوجيَّة والقوانين الكلِّيَّة التي تنتظمه. أمَّا الوجود الأوحد لذاته بذاته في ذاته، فهو الذي لا ضدَّ له، بسبب أحديَّته، وتعاليه على الثنويَّة، وتنزُّهه عن مخالطة المثنَّى في آن، هو ما يُسمَّى أحيانًا الحقيقة الغائيَّة، أو المبدأ الإلهيّ. في حين أنَّ العمليَّة الخَلقيَّة، أو فعل إيجاد العالم، يستلزم التضادَّ بطبيعته. حتى في النظام الإلهيِّ هنالك توسُّطات تدبيريّة – أو حسب التعبير العرفانيِّ أسماء وصفات إلهيَّة – يمكن عن طريقها معاينة الكثرة، ونظام الضدِّية الذي تحتكم إليه.

ويجوز القول تبعًا لمبدأ التوسُّطات المشار إليها، إنَّ دائرة الأسماء والصفات الإلهيَّة هذه، هي التي تنطلق منها مساحات النسبيَّة. ولذا، فإنَّ ظهور أشياء هذا العالم كافَّة، وهي الصادرة عن الأمر الإلهيِّ، إنَّما يتمُّ عن طريق أضدادها. وبهذا، فالحياة في عالم الظهورات، أو في مرتبة التجلِّي، حياة سارية في عالم أضداد لا ترتفع إلَّا في الوجود الجامع للأضداد (Coincidentiaoppositorum). وعليه، فالأضداد في مرتبتها الوجوديَّة تتعارض في الغالب، وتفتقر إلى التحمُّل والتسامح بعضها حيال البعض الآخر. ولهذا، لم يكن التسامح أو عدم التسامح مجرَّد أمور أخلاقيَّــة، بل هي ذات بُعدٍ آفاقيٍّ، وهذه نقطة جرى التشديد عليها في التعاليم التراثيَّة الشرقيَّة التي أكَّدت أنَّ القوانين البشريَّة والقواعد الأخلاقيَّة ليست منفصلة عن بعضها.

وعلى ذلك لا ينبغي النَّظر إليها على أنَّها مجرَّد خيار أخلاقيٍّ أو قيميٍّ، بل ينبغي اعتبارها حقيقة أنطولوجيَّة أيضًا. أي أنَّها ذات أصل وجوديٍّ حيث تتموضع الحقيقة الأخلاقيَّة في الحقيقة الأساسيَّة لنظام الخلق. إلَّا أنَّ الكثرات الموجودة في نشأة الظهور والتجلِّي، رغم توفُّرها على وجودات متلائمة ومتكاملة بعضها مع بعض، فإنَّ بُعدها الصراعيَّ يمكن ملاحظته في المتضادَّات السلوكيَّة، كالتضادِّ بين الصدق والكذب، والجمال والقبح، والخير والشرّ.

قلنا، إن المبدأ المنعوت بـ “المثنَّى”، هو محدَثٌ قديم الوجود دلَّ عليه الحكماء بالموجود الأوَّل. وهذا الموجود المفطور على الزوجيَّة مؤلَّف من زوجين متَّحدين في واحدٍ كلِّيّ. هو في طبيعته التكوينيَّة قائمٌ على وحدة أضداد ينتظمُها تدافعٌ وتضادٌّ أبديَّان في ما بينهما؛ وتلك سَيْريَّة جوهريَّة تحفظ تنامي المخلوقات وتجدُّدَها المستدام.

ماهيَّة المثنَّى كما عرَّفته الفلسفة الأولى

لا ينأى ما تقصده العلوم الإلهيَّة في الزوجيَّة المؤسِّسة لعالم الخلق، عمَّا ذهبت إليه بعض مذاهب الحكمة القديمة باعتبار الزوجيَّة مبدأ تفسير الكون وفهم أسراره. من ذلك يمكن أن نستذكر على سبيل المثال، ثنائيَّة الأضداد وتعاقبها عند اليونان القدماء، أو ثنائيَّة الواحد وغير المتناهي عند الفيثاغوريين، أو عالم المُثُل عند أفلاطون… إلخ. لكن من المفيد الإشارة إلى أنَّ الثنويَّة التي قالت بوجود أصلين للوجود، ولكلٍّ منهما وجودٌ مستقلٌّ في ذاته، ومن غير هذين الأصلين لا يمكن فهم طبيعة الكون.. إنَّما هي ثنويَّة تختلف جوهريًّا عن المثنَّى كمخلوق حاوٍ للمخلوقات ذات النشأة الواحدة.

لم تنجُ الفلسفة من تاريخها الإشكاليِّ بصدد التعرُّف على المبدأ الأول لظهور الكون. فإنَّها غالبًا ما مزجت في تقاليدها ومواريثها السارية بين الله والنشأة البدئيَّة للعالم. من ذلك راحت تتشكَّل معضلة المكوث المُستدام في كهف السؤال عن ماهيَّة هذا الكائن المختفي في ذاته، ثمَّ صار كونًا لامتناهيَ السِّعة والعظَمة. العقل الفلسفيُّ [القبل- وحياني] ظلَّ على حيرةٍ من أمره، فلم يفلح علمًا لا بالغاية من إيجاده، ولا بموجِده. وهذا هو السبب الذي جعل كلَّ مسألة ذات طبيعة فوق ميتافيزيقيَّة تستعصي على الانكشاف. على ذلك، كانت المعثرة الكبرى في مشاغل الميتافيزيقا الكلاسيكيَّة في انزياحها عن مهمَّتها الأصليَّة؛ أي عن فهم العالم كوجود متَّصل، والنظر إليه كامتدادٍ جوهريٍّ متواصل بين مراتبه المرئيَّة والَّلامرئيَّة.

ولئن كانت هذي هي مهمَّة الميتافيزيقا الأصليَّة فذلك تذكير بما هو فيها ومنها من بداهة. أي استكشاف ما يحتجب عن ملكات العقل وتجاربه، وهذا إقرار لها بوصف كونها علمًا حيًّا، يحيي نفسه ويحيي سواه من العلوم والمعارف في الآن عينه. إنَّه أيضًا عرفان لها بالجميل وهي تقيم علاقة شديدة الخصوصيَّة بالوجود لجهة رسالتها الأصليَّة، حتى وهي تعتني بعالم الممكنات وعوارضه من خلال الاهتمام بأسئلة الممكنات المتناهية وعوارضها. وهذا مألوف في سيرتها التاريخيَّة ومدوَّناتها، حيث إنَّ الخاصّيَّة الملحوظة لكلِّ التعاليم الميتافيزيقيَّة هي التقاؤها على ضرورة البحث عن السبب الأوَّل لكلِّ ما هو موجود. ذاك الذي سُمِّي المادَّة الأولى مع ديمقريطس، والخير مع أفلاطون، والفكر الذي يفكِّر بذاته مع أرسطو، والواحد مع أفلوطين، والوجود مع كلِّ الفلاسفة المسيحيين، والقانون الأخلاقيَّ مع كانط، والإرادة مع شوبنهاور، والفكرة المطلقة عند هيغل، والديمومة الخلَّاقة عند برغسون، و”المونادا” أو الواحد البسيط لدى ليبنتز…

تعليقات الزوار

الكتاب

-

أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم

أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

باسم الله دائمًا وأبدًا

باسم الله دائمًا وأبدًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

لا تستسلم وحقّق أهدافك

لا تستسلم وحقّق أهدافك

عبدالعزيز آل زايد

-

مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها

مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها

عدنان الحاجي

-

أيّ نوع من المربّين أنت؟

أيّ نوع من المربّين أنت؟

السيد عباس نور الدين

-

كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)

كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

معنى (هنأ) في القرآن الكريم

معنى (هنأ) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

المنّ يزيل الأجر

المنّ يزيل الأجر

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الحداثة الفائضة في غربتها الأخلاقية

الحداثة الفائضة في غربتها الأخلاقية

محمود حيدر

-

أريد أن يكون ولدي مصلّيًا، ماذا أصنع؟

أريد أن يكون ولدي مصلّيًا، ماذا أصنع؟

الشيخ علي رضا بناهيان

الشعراء

-

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

حسين حسن آل جامع

-

الصّاعدون كثيرًا

الصّاعدون كثيرًا

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم

-

باسم الله دائمًا وأبدًا

-

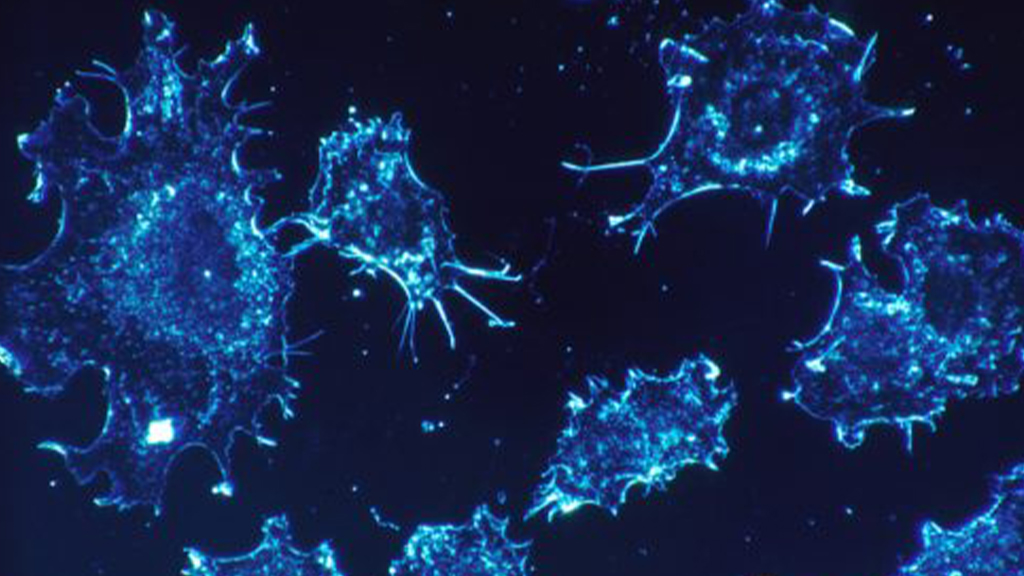

اختبار غير جراحي للكشف عن الخلايا السرطانية وتحديد موقعها

-

أمسية أدبيّة لغويّة بعنوان: جمال التراكيب البلاغية، رحلة في أسرار اللغة

-

لا تستسلم وحقّق أهدافك

-

مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها

-

أيّ نوع من المربّين أنت؟

-

كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)

-

معنى (هنأ) في القرآن الكريم

-

{وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ}