علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :

خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.الحقّ والحقيقة (2)

المورد الثاني: الفلسفة: من الملاحظ في الدراسات الفلسفيّة للمسلمين، أو تلك التي تشكّلت في إطار الحضارة الإسلاميّة، أنّ مفردة الحقيقة توفّرت في مجالين: المبحث المنطقيّ وخاصة في القضايا، والمبحث الفلسفيّ أو ما اصطلح عليه بالأمور العامّة، والإلهيات بالمعنى الأعم أو الأخص أحيانًا. أمّا المنطقيّ منه فقد “قال المنطقيون، الشرطيّة المنفصلة التي اعتبر فيها التنافي في الصدق والكذب، أي في التحقّق والانتفاء معًا تسمّى حقيقيّة، كقولنا: إمّا أن يكون هذا العدد زوجًا، وإمّا أن يكون فردًا. ومنها قضيّة يكون الحكم فيها على الأفراد الخارجيّة المحقّقة والمقدّرة موجِبةً أو سالبة، كلّيّة كانت أو جزئيّة. وإنمّا سمّيت حقيقيّة لأنّها حقيقة القضّية، أي وهي المتبادر عن مفهوم القضية عند الإطلاق، فكأنّها هي حقيقة القضيّة.

قال المنطقيون: فالحكم في الحقيقيّة ليس على الأفراد الموجودة في الخارج فقط، بل على ما قدِّر وجوده من الأفراد الممكنة، سواء كانت موجودة في الخارج أو معدومة فيه، فخرج الأفراد الممتنعة. فمعنى قولنا: كلّ (ج) (ب)، كلّ ما لو وجد كان (ب) هكذا ذكر المتأخّرون. ولما اعتبر في هذا التفسير في عقد الوضع، الاتصال، وكذا في عقد الحمل فسَّره صاحب الكشف ومن تبعه، فقالوا: معنى قولنا كلّ ما لو وجد كان (ج)، فهو بحيث لو وجد كان (ب) أنّ كلّ ما هو ملزوج (لج) فهو ملزوم (لب). وقال الشيخ: معناه كلّ ما يمكن أن يصدق (ج) عليه بحسب نفس الأمر بالفعل، فهو (ب) بحسب نفس الأمر. ثمّ تعميم [الأفراد] الخارجيّة بالمحقِّقة للاحتراز عن [القضيّة] الخارجيّة. وهي قضيّة يكون الحكم فيها على الأفراد الخارجيّة المحقّقة فقط، فيكون معنى قولنا: كلّ (ج) (ب) على هذا التقدير كلّ (ج) موجود في الخارج (ب) في الخارج. وصدقها يستلزم وجود الموضوع في الخارج محقّقًا بخلاف الحقيقيّة، فإنّها تستلزم وجوده في الخارج محقّقًا أو مقدّرًا…

فنقول: أحوال الأشياء على ثلاثة أقسام:

قسم يتناول الذهنيّة والخارجيّة المحقّقة والمقدَّرة؛ وهذا القسم يسمّى بلوازم الماهيّات كالزوجيّة للأربعة، والفرديّة للثلاثة، وتساوي الزوايا الثلاث في المثلّث للقائمتين.

وقسم يختص بالموجود في الذهن؛ كالكلّيّة، والجزئيّة، والذاتيّة، والعرضيّة ونحوها.

وقسم يختص بالموجود الخارجيّ؛ كالحركة والسكون، فينبغي أن تعتبر ثلاث قضايا، إحداها ما يكون الحكم فيها على جميع أفراد الموضوع ذهنيًّا كان أو خارجيًّا، محقّقًا أو مقدّرًا كالقضايا الهندسيّة والحسابيّة وتسمّى هذه حقيقيّة. وثانيتها ما يكون الحكم فيها مخصوصًا بالأفراد الخارجيّة مطلقًا محقّقًا، أو مقدّرًا كقضايا الحكمة الطبيعيّة، وتسمّى هذه القضيّة قضيّة خارجيّة. وثالثتها أن يكون الحكم فيها مخصوصًا بالأفراد الذهنيّة، وتسمّى هذه قضيّة ذهنيّة كالقضايا المستعملة في المنطق… وأمّا القضيّة التي يحكم فيها مخصوصًا بالأفراد الخارجيّة الموجودة المحقّقة فقط دون المقدَّرة، فليست معتبرة في العلوم، ولا يبحث عنها فيها؛ لأنّ البحث عنها يرجع إلى البحث عن الجزئيات، والبحث عن الجزئيات لا يُبحث عنها في العلوم لوجهين:

الوجه الأوّل: أنّها غير متناهية؛ بمعنى أنّها لا يمكن ضبطها وإحاطتها، ولا يتصور حصرها؛ لأنّها توجد واحدة بعد واحدة وكذا تعدم.

الوجه الثاني: أنّها متغيّرة متجدّدة لتوالي أسباب التغيّر عليها، فلا يمكن ضبط أحوالها”[1].

إنّ هذا التحليل للقضيّة، وإن كان نقله طويلًا، إلّا أنّ إثبات النص هنا يغنينا عن كثير من الكلام والبيان. والذي يعنينا بنحوٍ خاص فيه، أن استخدام الحقيقة في القضّية إمّا أن يكون جامعًا لمتضادات المعنى كما في قوله: إنّ المعتبر فيها الثنائي في الصدق والكذب، وإمّا أن يعود استخدام مفردة الحقيقة لما يتبادر إلى الذهن من مفهوم القضيّة، وهذا فيه جنبة معرفيّة تأخذنا بشكل أو بآخر نحو المبحث المعرفيّ. ثمّ إنّ التحليل للقضيّة الحقيقيّة ذهب لاعتبار أنّ الأساس فيها ليس ما هو تحت دائرة المتحقّق أو المتوفّر فعلًا، بل نحو الكلّيّة التي تنطلي على ما هو متوفّر وقائم، وما هو مقدَّر ومحتمل.

بل يترقّى المبحث لاعتبار أنّ كلّ ما يدخل في “نفس الأمر” هو يصدق عليه القضيّة الحقيقيّة. وهذا ما سيضعنا أمام أصل ركين في المبحث الفلسفيّ ومعالجته لمعنى نفس الأمر، لما يؤسّس ذلك لطبيعة القضيّة الميتافيزيقيّة، والبحث الفلسفيّ والميتافيزيقيّ. هذه الحقيقة أو القضيّة التي ينبغي أن تتسم بالكلّيّة والثابت، أو الصدقيّة في الهويّة، حتى يصحّ دخولها إلى حقل العلوم المقصودة في الفلسفة عمومًا، ونقصد هنا الفلسفة بمعناها الأنطولوجيّ الكلاسيكيّ، أو الميتافيزيقيّ المعهود.

فالحقيقة المنطقيّة كأنّما هي توأم الحقيقة الفلسفيّة، كما سوف نعمل على معالجتها، ثمّ سنحيل الأمر لمعرفة مدى تطوير العلّامة الطباطبائي لهذه المسألة بالذات، وكيفيّة معالجته لها.

أمّا بالعودة للحقيقة والحق، أو الحقائق في دائرة المعالجة الفلسفيّة، فإنّنا نجد في كتاب الشفاء لابن سينا قوله: “أمّا الحق فيفهم منه الوجود، في الأعيان مطلقًا، ويفهم منه الوجود الدائم، ويفهم منه حال القول أو العقد الذي يدلّ على حال الشيء في الخارج إذا كان مطابقًا له، فنقول: هذا قول حق، وهذا اعتقاد حق. فيكون الواجب الوجود هو الحق بذاته دائمًا، والممكن الوجود حق بغيره، باطل في نفسه، فكلّ ما سوى الواجب الوجود الواحد باطل في نفسه”[2].

إنّ الحق في معناه الفلسفيّ يساوي الوجود نفسه، سواءً أكان الوجود بإطلاقه، أو بما هو حقيقة دائميّة. وهذا ما يأخذنا لاعتماد القراءة الفلسفيّة في هذا المجال، والتي تُفرِّق بين لحاظ الأمر في نفسه، وهو الحق الأصيل، أو الفعليّ القائم في الخارج وصاحب الذات والعين. وبين لحاظه كما يتبدّى لنا، وكما نراه متمثّلًا لأذهاننا ولعالم وعينا ومعرفتنا، وهو هنا مركّب من أمرين اثنين، حسب ما ذهب إليه الفلاسفة، وكلاهما ينتميان – حسب تقرّرهما الذهنيّ – إلى عالم الاعتبار، وهو خلاف الذات العينيّة، أو الحق، أو الفعليّة، أو الحقيقة الخارجيّة.

لكن أحد هذين الاعتبارين يتطابق ويشير بالمباشر إلى الحق والحقيقة الخارجيّة، والآخر مفهوم يحدِّد نطاق المفهوم الأوّل يتمكّن ذهننا من معرفته ومعالجته.

وهذه القراءة المميِّزة بين ما هو في الخارج، وبين ما هو ذهنيّ، هي التي فتحت الباب واسعًا أمام الفلسفة الإسلاميّة للقيام بمعالجات اصطلحت عليها اسم “الأصالة والاعتبار”؛ ذلك أنّها لما وجدت أنّ الذهن ينقل الحقيقة الخارجيّة الواحدة إلى أمرين ذهنيين، وكلاهما بلحاظ وجودهما الذهنيّ اعتباريان، سألت أيّ الأمرين، أو المعقولين أو المفهومين هو الذي يفيدنا بالأصالة أو الحق الأصيل الذي نريده ونقصده، هل المطابق للخارج هو مفهوم الوجود أو الماهية؟

من هنا، فإنّ ابن سينا انطلق من الخارج مباشرة في تحديد الحق؛ إذ اعتبره هو القائم في عالم الوجود بما هو موجود فعلًا وبنفس الأمر، أو بتعبير آخر هو “الوجود في الأعيان مطلقًا”. ولم يكن في تحديده لمعنى الحق معنيًّا بالإشارة إلى ما عليه الذهن إلّا بلحاظ ما يتطابق مع ما هو في عالم الخارج. أو حسب بعض تعابير العلّامة الطباطبائي، مع ما يتطابق مع متن الواقع. فليس الحق بالأمر الذهنيّ، أو العلميّ، أو المعرفيّ، بل الحق هو وجود فعليّ خارجيّ. وهنا تأتي التمايزات الفلسفيّة بين معنى الحق والحقيقة، وبين معنى الصدق؛ فالصدق وإن تشابه الأمر فيه عند بعض الباحثين، إذ اعتبروه بمعنى الحقيقة أو الحق، إلّا أنّه في واقع الأمر ليس كذلك؛ لأن الصدق هو التطابق أو عدم التطابق بين ما في الذهن، وبين الحق والواقع العينيّ، لذا ذهب ابن سينا للقول: “وأما الحق من قبل المطابقة فهو كالصادق، إلّا أنّه صادق فيما أحسب باعتبار نسبته إلى الأمر، وحق باعتبار نسبة الأمر إليه”[3]. فالحق هو المحور الذي يدور حوله المعنى، وهو الأصل الذي نبني عليه ونقيس إليه الأمر، ونفس الأمر، وما صدق القضيّة أو المفهوم أو الصدق بعينه إلّا باعتبار انتسابه إلى الحق والواقع.

عليه، فإنّ الحق بمعناه الفلسفيّ هو الوجود الفعليّ الذي يتمحّض كلّما تمحّضت الوحدة فيه ليصير منتسبًا لمصداق واحد هو الواجب الوجود، أو الذات، أو الله سبحانه فيما عبَّرت عنه الأديان. وهنا، نحن مع لقاء جديد بين محورية البحث الدينيّ، والبحث الفلسفي؛ إذ البحث الفلسفيّ إنّما يهدف ويصدر عن وإلى الحق بما هو واقع في العين وبذاته الواحديّة، ومنه تمّ تأسيس القاعدة الأولى، بل كلّ قاعدة في البحث الفلسفيّ؛ إذ كلّ قول وتطابق إنّما يصدق على ضوء محورية هذا الحق، الواقع، العين، الخارج، الوجود الواحد. “وأحق الأقاويل أن يكون حقًّا ما كان صدقه دائمًا، وأحق ذلك ما كان صدقه أوّليًّا ليس لعلّة. وأوّل كلّ الأقاويل الصادقة الذي إليه ينتهي كلّ شيء في التحليل، حتى إنّه يكون مقولًا بالقوّة أو بالفعل في كلّ شيء يبيّن أو يتبيّن به، كما بيناه في كتاب البرهان هو أنّه: لا واسطة بين الإيجاب والسلب. وهذه الخاصة ليست من عوارض شيء إلّا من عوارض الموجود بما هو موجود، لعمومه في كلّ موجود”[4].

فالبرهان بما هو روح المنهج الفلسفيّ ومقصده إنّما يقوم على هذا الأصل الأنطولوجيّ الذي هو الحق، وكشف الحقيقيّة ومحوريتهما في كلّ مبحث أو مطمح فلسفيّ. حتى إذا ما سقط الحق أو الوجود الواقع، انهار بنيان كلّ حقيقة وكلّ صدقيّة لمبحث أو مفهوم أو قول. وهذه الحقيقة هي التي وضعت الفلسفة في مواجهة مع السفسطة، وألزمت الفيلسوف أن “يتدارك ما عرض لأمثال هؤلاء من وجهين: أحدهما حلّ ما وقع فيه الشك، والثاني التنبيه التام على أنه لا يمكن أن يكون بين النقيضين واسطة”[5]. وهذه الوظيفة للفيلسوف إذا ما انطلقت من الحق، أو قصد الحق، صارت مهمّة إنسانيّة تأسيسيّة لشؤون تُخرج الفلسفة من بيئة المعالجات التي لا طائل تحتها، إلى بيئة تؤسِّس لقواعد المعرفة والعلم، ممّا يجعل قرابة وصلة بين الحق والتوحيد وبقية العلوم والمعارف والمناهج. ومن هنا، جاء عند الملّا صدرا في بعض تعريفاته للحق: “أنّ حقيقة كلّ شيء هي وجوده الذي يترتّب به عليه آثاره وأحكامه، فالوجود إذًا هو أحق الأشياء بأن يكون ذا حقيقة، إذ غيره به يصير ذا حقيقة”[6].

فالوجود عنده، هو الحق وهو صاحب الحقيقة التي بها يأخذ كلّ ما سواه حقيقته، وهو الأمر الذي يجعل من الحق في المبحث الفلسفيّ معيارًا لإضفاء أو معرفة الواقعيّة في أي مورد من الموارد، فذات كلّ شيء إنّما ترتبط بذات الحق الواحد، وحقيقة كلّ شيء إنما تُنال من حقيقته. وهذا الكلام وإن كان متوافقًا مع مضمون الدين، إلّا أنّه على طِبق البحث الفلسفيّ، فيما أثارته الفلسفة الإسلاميّة من مباحث وموضوعات.

وعندما أراد العلّامة الطباطبائي أن يسير وفق مسار من سبقه من الفلاسفة في تعريف الفلسفة وغايتها، فإنّه قال طارحًا مقدّمة لهذا التعريف: “إنّا معاشر الناس أشياء موجودة جدًّا، ومعنا أشياء أُخر موجود ربما فعلت فينا أو انفعلت منا، كما إنّا نفعل فيها أو ننفعل منها”[7].

إذن، هناك ذات هي عين الواقع الخارجيّ، وهناك ما هو خارج عن هذه الذات هو عين الواقع الخارجيّ أيضًا. وأنّ علاقة من التأثير والتأثّر الحقيقيَيْن والموضوعيَيْن يقومان بين هذه الذات وما هو خارجها. ومجموع ذلك هو الذي يصدق عليه بـ “الواقع”، أو “الموجود”، أو “الحقيقة والحق”، لذا يكمل العلّامة: “وجميع هذه الأمور التي نشعر بها، ولعلّ معها ما لا نشعر بها [مقصوده المجرّدات] ليست بسدًى لما أنّها موجودة جدًّا، وثابتة واقعًا، فلا يقصد شيء شيئًا إلّا لأنّه عين خارجيّة، وموجود واقعي أو منتهٍ إليه”[8]. “فلا يسعنا أن نرتاب في أنّ هناك وجودًا، ولا أن ننكر الواقعيّة مطلقًا، إلّا أن نكابر الحق فننكره، أو نبدي الشك فيه، وإن يكن شيء من ذلك، فإنّما هو في اللفظ فقط”. إنّ ما انتهى إليه هنا، وإن كان مسبوقًا بما أورده وقرّره ابن سينا في الشفاء، إلّا أنّه استرسل بنقاشه بشكل مفصّل في كتابه أسس الفلسفة والمذهب الواقعيّ، والذي استفاض العلّامة المطهري بعرضه وشرحه وتبيان المدارس الفلسفيّة القديمة، وبعض المدارس الحديثة فيه، وقد عدَّ المطهري أنّ هذه الريبية والسفسطة أخذت في الدراسات الحديثة شكل الأبحاث النفسيّة أكثر ممّا هي في إطار الفلسفة بمعناها الكلاسيكّي، إلّا أنّه ولمّا كان الخطأ واردًا في درك الواقع وإصابته، احتجنا إلى ما نعرف من خلاله الحق من الوهم، والواقع من السراب.

غير أنّا كما لا نشك في ذلك، لا نرتاب أيضًا في أنّا ربما نخطئ، فنحسب ما ليس بموجود موجودًا أو بالعكس… فمسّت الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة، وتمييزها بخواص الموجودية المحصَّلة مما ليس بموجود بحثًا نافيًا للشك منتجًا لليقين، فإنّ هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعيّة، بما هي واقعيّة[9].

فبما أنّ الجهاز الإدراكيّ الذي يسلّم وجود الحق والواقع، قد لا يميّز بين ما هو حق وما هو باطل إلّا بتعمُّل وتدقيق منتج لتمييز الحق من الوهم، وهذا الطريق للمعرفة إنّما هو “القياس البرهانيّ… المنتج للنتيجة اليقينيّة من بين الأقيسة، كما أنّ اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات”[10].

عليه، فإنّ وجود الواقع – الحق هو أمرٌ لا ريب فيه، وكلّ تشكيك فيه إنّما هو من باب الفذلكة اللفظيّة التي تحمل نفيها معها، إلّا أنّ معرفة أو عدم معرفة هذا الواقع الحق هو أمرٌ آخر اعتنت الفلسفة بالاشتغال عليه لتعرف الصدق من الكذب، وما ينطبق على الواقع ممّا لا ينطبق عليه.

فالحقيقة الفلسفيّة إذن، هي هذا الحق الموجود خارجًا، والذي تعمل الفلسفة على تمييزه والتثبّت منه بخاصيّاته أو ذاته، وبنفي ما لا ينتمي إليه أو يرتبط به. وعلى هذا المنوال، يأخذ العلّامة الطباطبائي في كتابه الفلسفيّ المركزيّ نهاية الحكمة بعرض خصائص الموضوع والمنهج والمسائل، ومدار الاهتمام الفلسفيّ دون أن يلتزم بتعريف محدَّد على غرار ما كان عليه من سبقه، وفي هذا تطور في لغة تقديم الفلسفة عمّا كانت عليه حتى في فلسفة الملّا صدرا (قده).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، مصدر سابق، الصفحتان 688 و 689.

[2] ابن سينا، الشفاء، “الإلهيات”، تحقيق: حسن زاده آملي، تهران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1425، الصفحة 62.

[3] الشفاء، “الإلهيات”، مصدر سابق، الصفحة 62.

[4] الشفاء، “الإلهيات”، مصدر سابق، الصفحتان 62 و 63.

[5] المصدر نفسه، الصفحة 65.

[6] جعفر سجادي، قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدر الدين الشيرازي، بيروت، دار المعارف الحكمية، 2006، الصفحة 195.

[7] العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، نهاية الحكمة، إشراف: الشيخ ميرزا عبد الله نوراني، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، دون تاريخ، الصفحة 4.

[8] نهاية الحكمة، مصدر سابق، المعطيات نفسها.

[9] المصدر نفسه، الصفحتان 4 و5.

[10] المصدر نفسه، الصفحة 5.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

معنى (دهر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

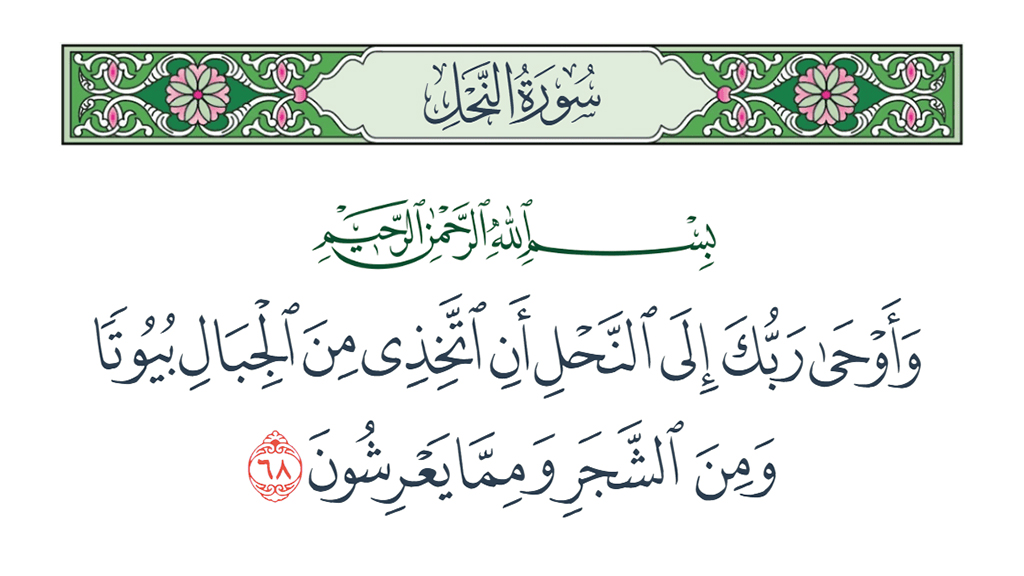

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

الشيخ مرتضى الباشا

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

الشيخ محمد جواد مغنية

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الشهيد مرتضى مطهري

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

اختر، وارض بما اختاره الله لك

الشيخ علي رضا بناهيان

-

المشرك في حقيقته أبكم

المشرك في حقيقته أبكم

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

السيد محمد حسين الطهراني

-

الصبر والعوامل المحددة له

الصبر والعوامل المحددة له

عدنان الحاجي

-

كيف يكون المعصوم قدوة؟

كيف يكون المعصوم قدوة؟

السيد عباس نور الدين

-

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

حسين حسن آل جامع

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

-

(تراتيل عشقك) باكورة إصدارات الكاتبة إيمان الغنّام

-

فانوس الأمنيات

-

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

-

الإمام عليّ (ع): ما خفي من فضله أعظم

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

-

أولى جلسات ملتقى شعراء الأحساء بمجلسه الجديد

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

-

معنى (أرك) في القرآن الكريم