مقالات

حقيقة التوكّل

إنّ (التوكل) من مادّة (وكالة)، بمعنى إيداع الأمور إلى الله تعالى والاعتماد على لطفه ورحمته، وهذا لا يعني أن يعيش الإنسان حالة التكاسل وعدم التحرّك في نشاطات الحياة بل عليه أن يبذل ما أمكنه من السعي والجهد في سلوك طريق الحياة بجدّية ولكنه في نفس الوقت يعيش حالة التوكل على الله بالنسبة إلى ما لا يجد في نفسه القدرة على تذليل الصعاب ويستمد من ألطافه الجلية والخفية في ما يمنحه القدرة على الاستمرار في هذا الطريق.

ويقول أحد علماء الأخلاق المعروفين في تفسير التوكّل: «اعلم أنّ التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين، بل هو من معاني درجات المقربين، وهو في نفسه غامض من حيث العلم وشاق، وقال (عليه السلام): لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، بل انظروا إلى خلقه وعمله.

ووجه غموضه من حيث العلم أنّ ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد، والتباعد عنها بالكلية طعن في السنّة وقدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب انغماس في غمرة الجهل.

والتحقيق فيه أنّ التوكل المأمور به في الشرع هو اعتماد القلب على الله في الأمور كلّها وانقطاعه عمّا سواه، ولا ينافيه تحصيل الأسباب إذا لم يكن يسكن إليها، وكان سكونه إلى الله تعالى دونها مجوزاً أن يؤتيه الله مطلوبه من حيث لا يحتسب دون هذه الأسباب الّتي حصلها، وأن يقطع الله هذه الأسباب عن مسبباتها».

ثمّ يضيف قائلاً: «وليس معنى التوكل ـ كما يظنه الحمقى ـ أنّه ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب، والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة واللحم على الوضم، فإنّ ذلك جهل محض، وهو حرام في الشرع، فإنّ الإنسان مكلف بطلب الرزق بالأسباب الّتي هداه الله إليها من زراعة أو تجارة أو صناعة أو غير ذلك ممّا أحلّه الله» ([1]).

ونقرأ في (المحجّة البيضاء) في بحث حقيقة التوكّل قوله: «اعلم أنّ التوكّل من أبواب الإيمان وجميع أبواب الإيمان لا تنتظم إلّا بعلم وحال وعمل والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل، ومن عمل هو الثمرة، وحال هو المراد باسم التوكّل».

ثمّ يشرع بذكر بعض التفاصيل عن عنصر العلم الّذي يمثل الأساس للتوكل، وبعد بيان مطول يصل إلى ذكر حقيقة التوكل الّتي هي عبارة عن الأساس الّذي يبتني التوكل عليه، وحاصله أن ينكشف لك أن لا فاعل إلّا الله، وأن كلّ موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وفقر إلى غير ذلك فالمنفرد بإبداعه واختراعه هو الله تعالى لا شريك له، وإذا انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره بل كان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه اتكالك فإنه الفاعل على الانفراد دون غيره، وما سواه مسخّرون لا استقلال لهم بتحريك ذرّة في ملكوت السماوات والأرض» ([2]).

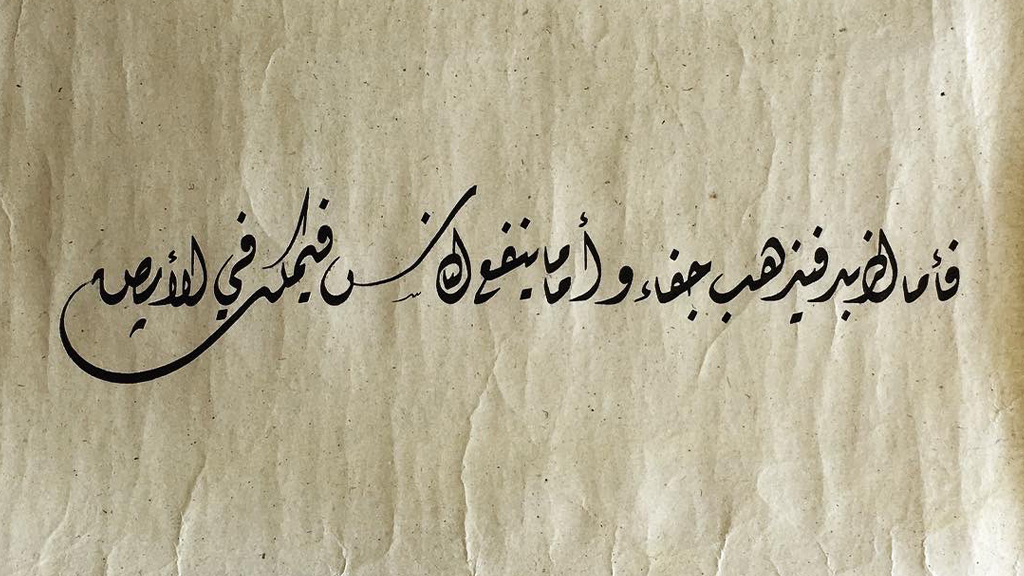

وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) عند ما سُئل: «مَا التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ عَزَّ وجلَّ؟ فَقَال (صلى الله عليه وآله): الْعِلْمُ بِأنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ وَلَا يُعْطِي وَلَا يَمْنَعُ وَاسْتِعْمَالُ الْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ».

ثمّ قال (صلى الله عليه وآله): «فَإذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ لَمْ يَعْمَلْ لِاحَدٍ سِوَى اللهِ وَلَمْ يَرْجُ وَلَمْ يَخَفْ سِوَى اللهِ، وَلَمْ يَطْمَعْ فِي أحَدٍ سِوَى اللهِ، فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّلُ» ([3]).

ونقرأ في حديث آخر أنّه سُئل الإمام (عليه السلام) عن حقيقة التوكل فقال: «لَا تَخَافُ سِوَاهُ» ([4]).

ويستفاد من هذه العبارات أنّ روح التوكل هي الانقطاع إلى الله وهجر التعلق بالمخلوقات والأسباب، وما لم يصل الإنسان إلى هذه المرتبة فهو بعيد عن حقيقة التوكل، وكذلك يستفاد من الروايات الرفض الأكيد للمفهوم السلبي من التوكل، أي ترك الاستفادة من الأسباب المادية، فقد ورد في حديث معروف أنّ رجلاً أعرابياً ترك ناقته وجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قائلاً: «تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ» فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» ([5]).

ولهذا السبب ورد في الآيات الكريمة والسنّة النبوية نصوص كثيرة توجب على المؤمنين الأخذ بالأسباب الظاهرية وأنّ ذلك لا يتقاطع مع روح التوكل من قبيل قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ...)([6]).

ومن جهة أخرى نرى أنّ القرآن الكريم يبيّن للمسلمين كيفية صلاة الخوف ويقول: (... وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ...)([7]).

وعلى هذا الأساس نرى أنّ القرآن الكريم يوجب على المسلمين الأخذ بأدوات الحذر والحيطة تجاه العدو حتّى في حال الصلاة، فكيف الحال في الموارد الأخرى؟

إن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) نفسه لم يتحرك في هجرته من مكّة إلى المدينة من موقع اللامبالاة بالخطر وبدون تخطيط مسبق والاكتفاء بقول (تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ)، بل تحرك على مستوى إغفال العدو بأن طلب من الإمام علي (عليه السلام) من جهة أن ينام على فراشه إلى الصباح، ومن جهة أخرى خرج من مكّة ليلاً وعلى أتم السريّة والخفاء، ومن جهة ثالثة لم يتوجه شمالاً صوب المدينة مباشرة، بل توجه نحو الجنوب قليلاً وبقي في غار ثور لثلاثة أيّام مختفياً عن الأنظار، وعندما يأست قريش من العثور عليه خرج من الغار متوجهاً إلى المدينة مستديراً حول مكّة وكان يسير ليلاً وأحياناً يسلك الطرق غير السالكة حتّى وصل إلى المدينة.

إذن، فروح التوكل الّتي كان يعيشها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بجميع وجوده وإحساساته لم تمنعه من الأخذ بالأسباب الظاهرية.

وأساساً فإنّ مشيئة الله تعالى قائمة على أساس أن يأخذ الناس في حركتهم لتحقيق مقاصدهم بالأسباب والوسائل الموجودة كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق (عليه السلام) حيث قال: «أبَى اللهَ أنْ يَجْرِيَ الأَشْيَاءَ إلّا بِأسْبَابٍ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَباً» ([8]).

وعليه فإنّ إهمال عالم الأسباب والمسببات ليس فقط لا يعدّ من التوكل، بل هو في الواقع إهمال للسنن الإلهيّة الموجودة في عالم الخلقة، وهذا ممّا لا ينسجم مع روح التوكل.

ونختم هذا الكلام برواية تتعلق بزمان النبي موسى (عليه السلام) حيث ورد «أنّ موسى (عليه السلام) اعتلّ بعلّة فدخل عليه بنو إسرائيل فعرفوا علّته فقالوا له: لو تداويت بكذا لبرأت. فقال: لا أتداوى حتّى يعافيني من غير دواء، فطالت علّته فقالوا له: إن دواء هذه العلّة معروف مجرّب وإنّا نتداوى به فنبرأ. فقال: لا أتداوى، فدامت علّته فأوحى الله إليه: «وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أبْرَأْتُكَ حَتَّى تَتَدَاوَى بِمَا ذَكَرُوهُ لَكَ»، فقال لهم: داووني بما ذكرتم، فداووه فبر ، فأوجس في نفسه من ذلك، فأوحى الله إليه: «أرَدْتَ أنْ تَبْطُلَ حِكْمَتِي بَتَوَكُّلِكَ عَلَيَّ، فَمَنْ أوْدَعَ الْعَقَاقِيرَ مَنَافِعَ الْأشْيَاءَ غَيْرِي» ([9]). هذا الحديث الشريف يوضّح لنا حقيقة التوكل.

وعندما نرى أنّ إبراهيم الخليل (عليه السلام) لا يمدّ يده إلى الملائكة في اللحظات الحرجة ولا يطلب إليهم إنقاذه من نار نمرود فإنّ ذلك لا يتعارض مع مسألة الاستفادة من الأسباب الطبيعية الّتي قرأناها في سيرة النبي موسى (عليه السلام)، لأن التوسل بالأسباب المادية والطبيعية لم تكن واردة في قصّة إبراهيم (عليه السلام) بل تحكي عن نوع من الاستمداد وطلب النجاة من الأسباب الغيبية وغير الطبيعية، ولهذا لم يقبل إبراهيم (عليه السلام) في هذه المرحلة بالذات أن يمد يده إلى ما سوى الله تعالى (فتدبّر).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أخلاق شبّر ، ص 275 مع التلخيص.

[2] المحجة البيضاء ، ج 7 ، ص 273.

[3] بحار الأنوار ، ج 68 ، ص 138 ، ح 23.

[4] بحار الأنوار ، ج 68 ، ص 143 ، ح 42.

[5] المحجّة البيضاء ، ج 7 ، ص 426 ، كنز العمّال ، ح 5687 و 5689.

[6] سورة الأنفال ، الآية 60.

[7] سورة النساء ، الآية 102.

[8] أصول الكافي ، ج 1 ، ص 183 ، ح 7.

[9] المحجّة البيضاء ، ج 7 ، ص 432.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

حقيقة التوكّل

حقيقة التوكّل

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الحق والباطل: ماء راسخ وزبد يزول

الحق والباطل: ماء راسخ وزبد يزول

الشيخ جعفر السبحاني

-

معنى (أمس) في القرآن الكريم

معنى (أمس) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

أصول التعامل الناجح مع الوالدين

أصول التعامل الناجح مع الوالدين

السيد عباس نور الدين

-

ظاهرة الباريدوليا: لماذا نتوهم رؤية وجوه على الأشياء وما هي تطبيقاتها العمليّة الممكنة؟

ظاهرة الباريدوليا: لماذا نتوهم رؤية وجوه على الأشياء وما هي تطبيقاتها العمليّة الممكنة؟

عدنان الحاجي

-

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟

الشيخ محمد صنقور

-

أَمَرْنا مُتْرَفِيها!

أَمَرْنا مُتْرَفِيها!

الشيخ محمد جواد مغنية

-

أنت أيضًا تعيش هذا النّمط الخطير من الحياة!

أنت أيضًا تعيش هذا النّمط الخطير من الحياة!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

رأس العبادة، آدابٌ للدعاء

رأس العبادة، آدابٌ للدعاء

الشيخ شفيق جرادي

-

الملائكة وسائط في التدبير

الملائكة وسائط في التدبير

السيد محمد حسين الطبطبائي

الشعراء

-

الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين

الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين

حسين حسن آل جامع

-

على غالق

على غالق

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

حقيقة التوكّل

-

الحق والباطل: ماء راسخ وزبد يزول

-

معنى (أمس) في القرآن الكريم

-

طلاء شفّاف لتحويل النوافذ إلى ألواح شمسية بشكل غير مرئي

-

أصول التعامل الناجح مع الوالدين

-

ظاهرة الباريدوليا: لماذا نتوهم رؤية وجوه على الأشياء وما هي تطبيقاتها العمليّة الممكنة؟

-

آل سعيد: لا تفاقموا مشكلات المراهقين

-

حقيقة التّكبّر

-

معنى (فره) في القرآن الكريم

-

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟