مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :

خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.نوازع وميول الأخلاقيات

النوازع هي دوافع قوية توجّه الإنسان نحو سلوك أو تفكير أو نمط محدّد، بينما الميول هي اتجاهات تتمظهر في شخصية معينة وتنمو بفعل الممارسة، مما يجعلها تشكّل اتجاهًا تفضيليًّا نحو أمر أخلاقي معيّن.

وتعتبر النوازع طبيعية، أو طبعًا داخليًّا للإنسان فيها قابليات مفتوحة على الخير أو الشر، على القصدية والهدفية، أو اللهو واللعب، على الصدقية، أو التردد والتشكك بكل شيء، بما في ذلك علاقة الإنسان بربه ونفسه والتزاماته. وتتعمق هذه النزعات بفعل الإجراء الذي يمارسه الإنسان في يومياته وحياته، وفهمه لمحيطه التاريخي والثقافي والمعيشي، ونظرته، بل ميوله اتجاه اللحظة، وجواذب الدنيا التي تحرّك فيه أهواءً أو شهوات ورغبات.

فهل نزعته القصدية تؤثر بميوله اليومية، فتتعمّق يومًا بعد يوم، أو أن العبث والرغبة التائهة هي التي تنجرف من ميوله اليومية، حتى تطبعه بطبعها فيطغى السوء في الظن، واليأس، أو الغفلة من كل شيء وعن كل شيء هو الأصل والهوية والنزعة الحاكمة، دون أن ننسى الإشارة إلى أن الميل قابل دومًا للتبدّل والتغيّر، ويساعده على ذلك مُتّكأ النزعات القلبية أو الفطرية الثابتة والمتينة فيه؟

لكن ما ينبغي الإلفات إليه أن أغلب من بحث النفس والأخلاق غلّب كون النوازع منبعثات عن الفطرة السليمة، وذلك بسبب الطبيعة الطينية عند الإنسان وتآلفها مع كل ما هو دنيوي غريزي يعبّر عن نزعات حادّة فيه تواجه وتمنع تأثر ما هو فطري في الإنسان. ومن ذلك (النزغ)؛ ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾[1]. والنزغ هو الفساد وإفساد العلاقة بين الناس. ومن ذلك (الوسوسة)؛ وهي الانحرافات الخفية ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾[2]. ومن ذلك التسويل ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[3]؛ طوعت بمعنى سوّلت، وهو من النفس الأمّارة بالسوء.

إن ما مرّ من سوء الأنفس وإن كان يعود إلى قسم من النفس وهي التي عبّر عنها القرآن بالأمّارة بالسوء، إلا أن علماء الأخلاق حينما يتحدثون عن النفس فهم غالبًا ما يشيرون إلى الأمّارة؛ وكأن الأصل في النفس هو السوء. برغم بحوثهم المستفيضة حول النوعين الآخرين؛ “النفس اللوامة”، “والنفس المطمئنة”، لكن تم اعتبارهما ناتِجَيْن بفعل مجاهدة النفس الأمّارة بالسوء. وهذا ما يفرض علينا أن نسأل لِمَ كانت الأصالة في مباحث أخلاقيات النفس للسيئة منها؟ وكيف نظر القرآن لهذا الأمر؟ ثم من أين انطلقت عملية المداواة للنفس وجهاد بنائها، أَمِنَ النفس ذاتها، أم من قوًى أخرى تؤثر عليها من داخلها أو خارجها؟

لئلا نقع في شِراك التحليل خارج النطاق القرآني، سنعمل على ما عرضه القرآن أولًا حول الإنسان وطبيعة علاقته بالله سبحانه، وتبلور شخصيته وفق هذه العلاقة. وفي تقديرنا، أن منابع الحب والخوف والرجاء أصيلة في طبيعة الناس، وهي مجعولة بالجعل الإلهي الفطري فيهم: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾[4]، وأن لكل من هذا الثلاثي المتكامل قدَرًا محدّدًا فيما لو استقام بالهداية الإلهية فإنه يوصل إلى هدف الكمال الإنسان وعبادة القرب.

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾[5]. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً للهِ﴾[6]. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾[7].

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾[8] ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾[9]. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾[10].

إن الواضح في مجمل هذه الآيات وغيرها كثير، تركيزها في كل بعد من أبعاد ثلاثي الحب والخوف والرجاء على جملة أمور منها:

الأمر الأول: العلاقة بينها وبين الوجهة التي تتجه إليها، والحكم على كل موضوع أو مفهوم على وِفق ما يتوجه إليه بقصدية وهدفية، أو بقصدية ورغبة. فإن كان الله واليوم الآخر هو الجهة، فاللأمر أحكام وروابط من أخلاقيات العمل والسلوك، وإن كانت الوجهة هي غير الله والتثاقل إلى أماني الدنيا وبلاءاتها، فاللأمر أحكام وسلوكيات تتناسب معها. نأخذ من ذلك على سبيل المثال، الرجاء حينما يقول المولى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ…﴾؛ فمقتضى الرجاء هو التوكل على الله وحده، وأن يتوجه إليه سبحانه بالعمل الصالح؛ أي إن الفعل الحسن والصالح هو شراع الرجاء. أما الأماني والتسويف وإن أسماها بعضهم رجاءً، فهي في حقيقة الأمر من الإرجاء لا من الرجاء، وهذا من محاذير أفخاخ الحياة الدنيا وتسويلاتها.

الأمر الثاني: إن كل مفردة من هذا الثلاثي له مستتبعات أخلاقية وأداء خاص؛ والملفت فيه أن هذه المستتبعات هي التي توسمه بقيمته، بحيث إن الخوف قد يكون ناشئًا عن سلبية، وله مؤدًّى سلبي هو الجبن، وبالتالي الركون إلى القوى المتجبّرة أو الضاغطة، فيصبح عبد غيره، أو عبد ظروف صعبة تسلب منه إرادته وحضوره، أو يكون الخوف ناشئًا عن معرفة وتعظيم للقدرة، فيخشع المرء أمامها خوفًا من مهابتها وعقابها، وهذا ما يؤسّس لجرأة في مواجهة كل تحدٍّ من تحديات الدنيا وطغاتها وظروفها، “عظم الخالق في قلوبهم، فصغر ما دونه في أعينهم”(الإمام علي (ع)).

الأمر الثالث: هو وضعية التكامل بين هذه الحالات الثلاث إذا ارتبط بوجهة واحدة؛ كأن يكون الله سبحانه هو وجهتها فالحب له، وهو العظيم المرهوب والرحيم المرجو. وعليه، فنسق نوازع وميول المرء نحو تناغم واتساق يبني بموجبه نظامه الأخلاقي الفريد، والذي يقع على رأس مثله الحب الإلهي الذي يتجلّى في كل من الخوف والرجاء. وحتى لو فرضنا أن حال الخوف من الله هو الذي تبدّى أولًا كمنشأ لأخلاقيات الإيمان، أو تبدّى الرجاء، فإن قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ تشي وبوضوح أن الرغبة والرهبة طالما كانت من الله فإنها تولّد الخشية، والخشية أنما تتولّد عن المعرفة؛ وما من حب لله إلا وهو وليد معرفة أو منشيء معرفة بالله إذا ما ارتبط وتعلق بالله سبحانه.

الأمر الرابع: إن مجمل هذا التكامل بين الحب والخوف والرجاء وبحثه من حيث المنزع والمنشأ يضعنا أمام صيغة من صيغ البحث الأخلاقي في القرآن يختلف عن ذاك الذي عالجه علم الأخلاق أو فلسفته. وهو اختلاف يظهر من حيث المسلك الأخلاقي وفي حيثية التعامل مع المفاهيم والموضوعات بحقل فلسفة الأخلاق وعلمها؛ بينما نجد أن ديناميات الفعل الأخلاقي القلبية والسلوكية هي محط اهتمام القرآن الكريم. وأن الموضوعات إنما تدرس وفق جملة من سياقات أخرى منها مفاهيم علم الأخلاق. ويمكن ترصّدها في المتبادر من انطباعات الثقافات الشعبية، أو ما انقدح من شعر وأدب أهل الملاحظة والتجربة والتعبير. وهنا نستذكر ما أورده العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان من اعتبار أن للأخلاق مسالك ثلاث: أولها ما يقوم على ملاكات الممدوح والمذموم، ومنه الفلسفي ونظرية أن اعتدال الأخلاق بين أمرين من الإفراط والتفريط. وثانيهما المسلك النبوي القائم على الرغبة بالجنة والخوف من النار. وثالثها هو المسلك القائم على الحب لله كموجّه لكل رؤية وقيمة وسلوك أخلاقي وهو، حسب الطباطبائي، ما وسم المسلك الأخلاقي الإسلامي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] سورة الأعراف، الآية 200.

[2] سورة الناس، الآية 4.

[3] سورة المائدة، الآية 30.

[4] سورة الأعلى، الآيتان 2و 3.

[5] سورة آل عمران، الآية 31.

[6] سورة البقرة، الآية 165.

[7] سورة المائدة، الآية 54.

[8] سورة الكهف، الآية 110.

[9] سورة الإسراء، الآية 57.

[10] سورة الأنبياء، الآية 90.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

معنى (دهر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

الشيخ مرتضى الباشا

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

الشيخ محمد جواد مغنية

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

الشهيد مرتضى مطهري

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

اختر، وارض بما اختاره الله لك

الشيخ علي رضا بناهيان

-

المشرك في حقيقته أبكم

المشرك في حقيقته أبكم

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

الإمام عليّ (ع) أعلم الأمّة

السيد محمد حسين الطهراني

-

الصبر والعوامل المحددة له

الصبر والعوامل المحددة له

عدنان الحاجي

-

كيف يكون المعصوم قدوة؟

كيف يكون المعصوم قدوة؟

السيد عباس نور الدين

-

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

الجواد: تراتيل على بساط النّدى

حسين حسن آل جامع

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى (دهر) في القرآن الكريم

-

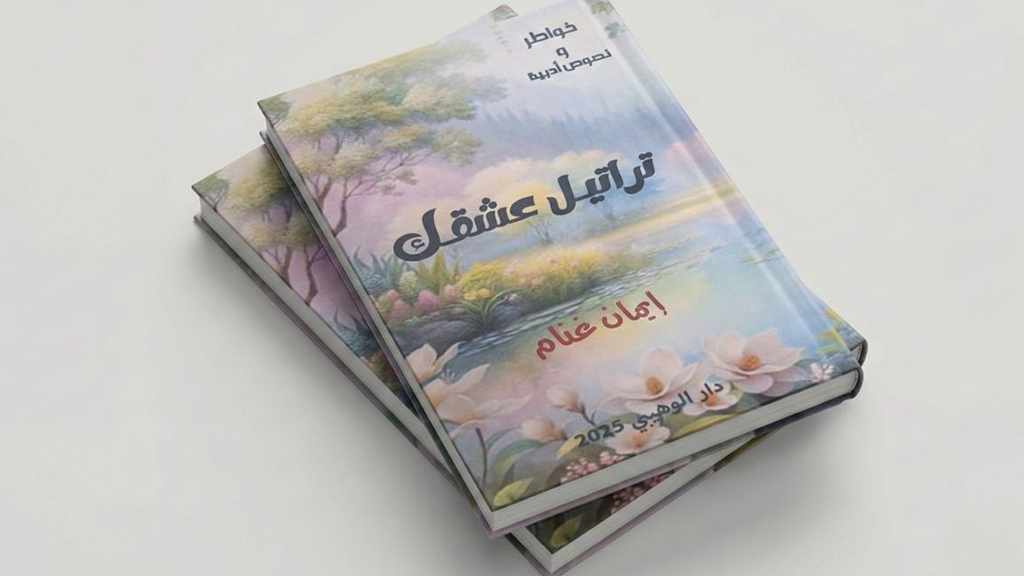

(تراتيل عشقك) باكورة إصدارات الكاتبة إيمان الغنّام

-

فانوس الأمنيات

-

استعمالات الوحي في القرآن الكريم

-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر

-

الإمام عليّ (ع): ما خفي من فضله أعظم

-

الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل

-

أولى جلسات ملتقى شعراء الأحساء بمجلسه الجديد

-

اختر، وارض بما اختاره الله لك

-

معنى (أرك) في القرآن الكريم