مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ محمد مصباح يزديعن الكاتب :

فيلسوف إسلامي شيعي، ولد في مدينة يزد في إيران عام 1935 م، كان عضو مجلس خبراء القيادة، وهو مؤسس مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي، له مؤلفات و كتب عدیدة فی الفلسفة الإسلامیة والإلهیات والأخلاق والعقیدة الإسلامیة، توفي في الأول من شهر يناير عام 2021 م.علّة وداع شهر رمضان المبارك وأهمّيته (1)

“فَنَحْنُ مُوَدِّعُوهُ وِدَاعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا، وَغَمَّنَا وَأَوْحَشَنَا انْصِرَافُهُ عَنَّا، وَلَزِمَنَا لَهُ الذِّمَامُ الْمَحْفُوظُ، وَالْحُرْمَةُ الْمَرْعِيَّةُ، وَالْحَقُّ الْمَقْضِيُّ“. (من دعاء الإمام السجّاد (ع) في وداع شهر رمضان)

أهمّية العواطف في السلوك الفرديّ والاجتماعيّ

طرح الإمام السجاد (ع) مسألة الهداية الإلهيّة التي أتاح الله تعالى بواسطتها للإنسان إمكانيّة الظفر بالسعادة الأبديّة، كما بيّن أيضًا أنّ البارئ عزّ وجلّ وضع شهر رمضان المبارك، وأوجب فيه الصيام، وأكّد فيه على الاهتمام بالعبادات، وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ثمّ قال (عليه السلام): “لقد حلّ بنا هذا الشهر، وأدّينا فيه الصيام بتوفيق من الله تعالى، وتمكّنا فيه من عبادة البارئ عزّ وجلّ بمقدار ما ألهمنا ذلك؛ وحينما انقضت مدّته، رحل عنّا؛ ولهذا، فإنّنا صرنا في مقام توديع هذا الشهر وهذا الضيف المبجّل”.

وقد أنشأ الإمام (عليه السلام) هذا الدعاء في نهاية شهر رمضان المبارك، أو في عيد الفطر، مخاطبًا ربّه تعالى بهذه العبارات الجميلة ذات المعاني الراقية، إذ يقول في وصفه لوداع الشهر الفضيل: “نحن مودّعون هذا الشهر وداعَ الذي يشقّ عليه كثيرًا فراقه، حيث أدّى رحيله وانصرافه عنّا إلى إصابتنا بالغمّ والوحشة. فلقد انقضى، لكنّه أبقى لنا عدّة أمور: أوّلها عهد راسخ معه، والثاني: حرمته التي يتعيّن علينا مراعاتها، والثالث: حقّه علينا الذي يتوجّب علينا أداؤه”.

وبمناسبة الحديث عن هذه الفقرة، نطرح هنا بحثًا عن الوداع لكي يتّضح ما هو معناه من الأساس، وما هي حكمته، وما هو المصدر الذي نشأ منه. وفي الأخير، نُبيّن المراد من توديع شهر رمضان المبارك، والفضيلة والمنزلة اللتين يحظى بهما. ولإماطة اللثام عن أهمّية الوداع، نستعرض في البداية مقدّمة.

لقد غرس الله تعالى في وجود الإنسان مجموعة من القوى المحرّكة التي تُعينه في حركاته الاختياريّة من حيث كونها اختياريّة، بمعنى أنّه جهّز – من ناحية – وجودَه بسلسلة من الاستعدادات التي تُوفّر القابليّة والإمكانيّة اللازمتين لهذه الحركة، وأودع في نفسه – من ناحية أخرى – ثلّة من العناصر التي توجد الحركة، وتوصل تلك الاستعدادات إلى مرحلة الفعليّة.

ولنضرب مثالًا موقفَ امرأة يُريد ابنها أن يُقدم على سفر طويل، فمن الطبيعيّ والمتعارف أن تلجأ هذه المرأة إلى توديع ابنها، حيث نشاهد وجود استعداد نفسيّ في الأمّ اسمه عاطفة الأمومة، لكنّه لا يكون نشطًا دائمًا، بل في ظروف خاصّة فقط؛ وحينما يتمّ تفعيله، ينبثق شعور خاصّ في نفس الإنسان. فمن باب المثال، عندما ترى الأمّ ابنها، فإنّ العاطفة تُحرّكها لكي تأنس به، فينبثق الشعور بلذّة الأنس في وجود الأمّ، وهو شعور عابر ومؤقّت، بخلاف العاطفة التي تكون متجذّرة وراسخة. فالعاطفة عبارة عن أمر فطريّ ينبثق منه في ظروف معيّنة الشعورُ بالمحبّة والأنس، شأنها في ذلك شأن شجرة تُزهر بالثمار. ولهذا، فإنّ الأمّ تُحبّ أن تأنس بولدها أكثر، وتتحدّث معه، وتستضيفه.

وأمّا إذا انفصلت هذه الأمّ عن ابنها لسبب ما، فلم تره لفترة طويلة (كأن يرغب الابن في الهجرة إلى مدينة أخرى طلبًا للعلم، أو السفر إلى جبهات القتال لكي يُجاهد)، فإنّ نفس تصوّر أنّها ستُحرم من رؤيته والأنس به لمدّة من الزمان يُصيبها بالغمّ، حيث يظهر هذا الشعور السلبيّ في الإنسان حين ابتعاده عن المحبوب، بخلاف الإحساس بالسرور الذي ينبثق فيه جرّاء الأنس بهذا المحبوب. فحينما يريد الابن أن يفترق عن أمّه، فإنّ هذه الحالة تشتدّ، وتبلغ أوجها، ممّا يفضي إلى ظهور شعور قويّ عند الأمّ، فتسيل دموعها، ويكون مصدر هذا الشعور والبكاء تلك العاطفة بعينها.

نعم، إذا رحل الولد عن أمّه دون أن يُودّعها، فإنّها ستنزعج فترةً من الزمن، إلّا أنّها ستعتاد على الفراق تدريجيًا، ولن يشقّ عليها الأمر بعد ذلك كثيرًا، لكن، إذا ودّع أحدهما الآخر، فإنّ هذه الحالة ستبقى حاضرة في وجودها دائمًا، ولو أنّ مرور الأيّام قد يترك تأثيره في هذه الحالة الخاصّة، فيُضعفها. فوداع الابن يُؤدّي إلى تثبيت هذه العاطفة والمحبّة الصادرة عنها، بحيث إنّ الأمّ ستظلّ تتذكّر ابنها طيلة المدّة التي غاب فيها عنها. ويُعدّ هذا مثالًا على ما يحدث على مستوى الشعور الفردي للأمّ تجاه ابنها.

هناك إذًا العديد من العواطف التي تنشأ منها نشاطات مختلفة في حياتنا. ولو فرضنا عدم وجود العواطف والأحاسيس، لكان مجرّد العلم بواقعيّة ما والالتفات إليها غير كافٍ للتحريك نحو هذه الواقعيّة. فمصدر عامّة أفعالنا يتمثّل في أمور عاطفيّة تكون بمثابة محرّك مكنون في وجودنا، وتصدق هذه الحقيقة على المسائل الاعتباريّة والاجتماعيّة والسياسيّة وغيرها. وإنّ الوداع والعواطف المكتنفة به لا يختصّ بالأمّ والابن، بل تحصل هذه الحالات أيضًا لصديقَين يفترقان عن بعضهما ويُودّع أحدهما الآخر.

وحينما تصل هذه العمليّة إلى مستوى المجتمع، فإنّها تخرج من حالتها الفرديّة، وتتّخد طابعًا اجتماعيًّا، فتتبلور بصورة جماعيّة وفقًا للأهداف والعواطف المشتركة والأحاسيس الخاصّة الموجودة بين الأفراد. فالأحاسيس والعواطف الدينيّة سواء كانت على شكل عزاء (نظير ما نُشاهده في أيّام محرّم)، أو على شكل فرح وسرور، هي نماذج عن تلك العواطف والأحاسيس الاجتماعيّة. وحينما يتكرّر حصول هذه الأمور في المجتمع، تنبثق عنها مجموعة عادات وتقاليد. ومن هنا، فقد تبلورت للوداع ثلّة من العادات والتقاليد التي ظهرت على شكل أعراف دينيّة كوضع القرآن على رأس المسافر، أو في قالب تقاليد عرفيّة كإحضار الماء والعشب الأخضر للمسافر [وإلقاؤهما أمامه].

العقل والشرع عنصران مسيطران على العواطف

لا تعرف العواطف والأحاسيس بذاتها أيّ حدّ؛ فلا يمكن للعاطفة أن تُعيّن لنفسها المحلّ الذي لا ينبغي أن تنوجد فيه، أو الظروف التي ينبغي أن تتحقّق فيها، وأين تكمن نقطة ذروتها، وما هي الحالة التي تنتهي فيها، بل إنّ الظروف الفرديّة والاجتماعيّة المتعدّدة، والعلاقات الاجتماعيّة، والاعتبارات العقليّة والعرفيّة تتعاضد فيما بينها، فتُؤدّي إلى إيجاد أرضيّات مختلفة تُساهم في تأثير العواطف والأحسايس في أعمالنا. وبما أنّ العواطف لا تخضع بذاتها إلى أيّ حدّ معيّن، فإنّنا قد نقع أمامها في الإفراط أو التفريط. وباعتبار أنّ الإنسان موجود مكلّف، وينبغي عليه اختيار نوعيّة سلوكه، فإنّه يحتاج إلى عنصر آخر يقيه من الوقوع في الإفراط أو التفريط عن طريق تعيين حدّ لعواطفه وأحاسيسه، إذ من شأن هذين الأخيرين إلحاق الضرر به.

ومن هنا، أودع الله تعالى في وجود الإنسان قوّة العقل ليُسيطر على عواطفه وأحاسيسه. ولا يخفى أنّ للعقل معاني اصطلاحيّة مختلفة، غير أنّ المراد منه هنا القوّة المسيطرة على العواطف والأحاسيس. فحين تناول الطعام، يقول هذا العقل: “مع أنّك ما زلت تشتهي الطعام، إلّا أنّه ينبغي عليك مراعاة الحدود، فلا تُفرط في الأكل حتّى لا تُصاب بقسوة القلب، ولا تُفرّط فيه، فتُصاب بالضعف والعجز عن أداء التكاليف”، فشأن هذه القوّة هو خدمة العواطف والأحاسيس، وهدايتها؛ وبوسعنا تشبيه العقل بإنسان يمتطي فرسًا جموحًا، فيكون مضطرًّا للإمساك بلجامه جيّدًا، فيُرخيه في الوقت المناسب، حتّى يتحرّك الفرس، ويشدّه في الوقت المناسب، فنرى هنا أنّ القوى الإنسانيّة تخضع لسيطرة هذا الراكب الذي ينبغي عليه التحكّم فيها.

يتمتّع الإنسان إذًا بهذه النعمة، كما أنّه يُدرك بنحو عامّ وظيفة العقل هذه. لكن، بما أنّ العقل عاجز عن تعيين الحدود بشكل صحيح في جميع الظروف، فإنّه يحتاج إلى إرشادات الوحي؛ ممّا يعني أنّ التعاليم الإلهيّة هي صاحبة القرار الأخير. والمسألة الأخرى أنّ كلّ من يُحسن الاستفادة من قوّة العقل وأوامر الشرع، فإنّه يحصل على نوع آخر من السيطرة على أفعاله، وهي عبارة عن سيطرة إلهيّة؛ إذ يكون الله تعالى هو المدبّر لأعمال هذا الإنسان، فيُفهمه أشياء أرقى من المفاهيم الذهنيّة والعقليّة، ويُطلعه على كلّيات المسائل المبثوثة في الكتاب والسنّة، حيث يتمكّن أفراد هذا حالهم من إدراك مجموعة من الحقائق بالشهود، ويتعرّفون على أمور تُعينهم على العثور على الطريق الصحيح، والظفر بالمصالح الواقعيّة.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى كلمة (سلّ) في القرآن الكريم

معنى كلمة (سلّ) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الحداثة وأولويات الوعي العربي – الإسلامي

الحداثة وأولويات الوعي العربي – الإسلامي

الشيخ شفيق جرادي

-

مشاهير مفسّري الشّيعة في القرون الأربعة الأولى (1)

مشاهير مفسّري الشّيعة في القرون الأربعة الأولى (1)

الشيخ جعفر السبحاني

-

آثار الدعاء

آثار الدعاء

الشهيد مرتضى مطهري

-

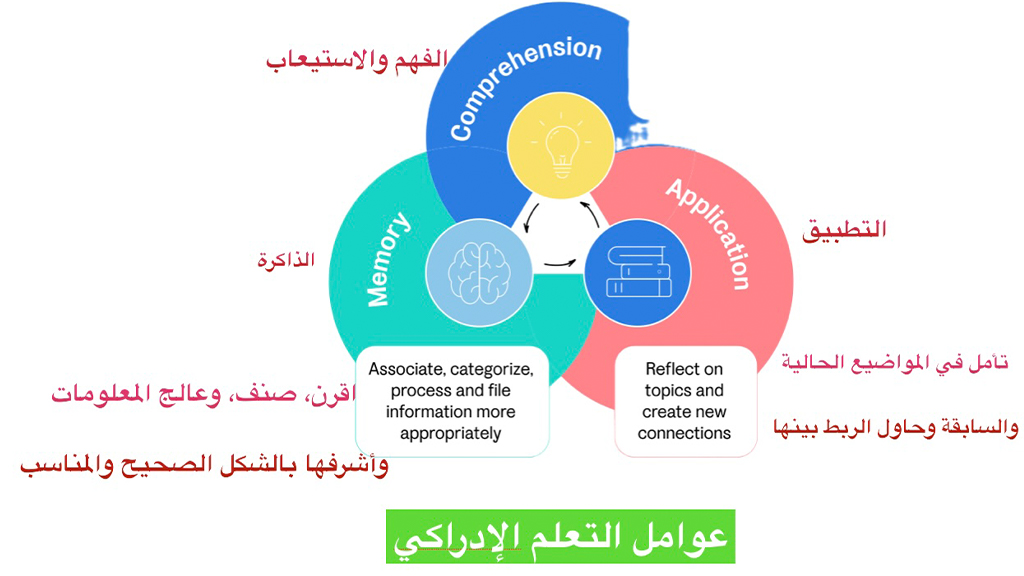

ماذا تعرف عن التعلّم الإدراكي؟

ماذا تعرف عن التعلّم الإدراكي؟

عدنان الحاجي

-

(تقضي ديني..) هل كان على رسول الله (ص) دينٌ؟

(تقضي ديني..) هل كان على رسول الله (ص) دينٌ؟

الشيخ محمد صنقور

-

آيات الله في خلق الرّوح (3)

آيات الله في خلق الرّوح (3)

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

القرن الثامن ومرجعيات شيعية

القرن الثامن ومرجعيات شيعية

الشيخ فوزي آل سيف

-

واجبنا في عصر الغيبة

واجبنا في عصر الغيبة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

النيّة خير من العمل

النيّة خير من العمل

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

الإمام العسكريّ سادن ودائع النّبوّة

الإمام العسكريّ سادن ودائع النّبوّة

حسين حسن آل جامع

-

مرتعشًا أمام الباب

مرتعشًا أمام الباب

حبيب المعاتيق

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

أعياد العالم لمجاعة طفل يموت

أعياد العالم لمجاعة طفل يموت

فريد عبد الله النمر

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى كلمة (سلّ) في القرآن الكريم

-

نسخة مزيدة من كتاب: (عشرون منقبة في أسبقية الإمام علي) للشيخ عبدالله اليوسف

-

الحداثة وأولويات الوعي العربي – الإسلامي

-

حديث للأستاذ أسعد النّمر حول (الصّمت الاختياري)

-

مشاهير مفسّري الشّيعة في القرون الأربعة الأولى (1)

-

آثار الدعاء

-

ماذا تعرف عن التعلّم الإدراكي؟

-

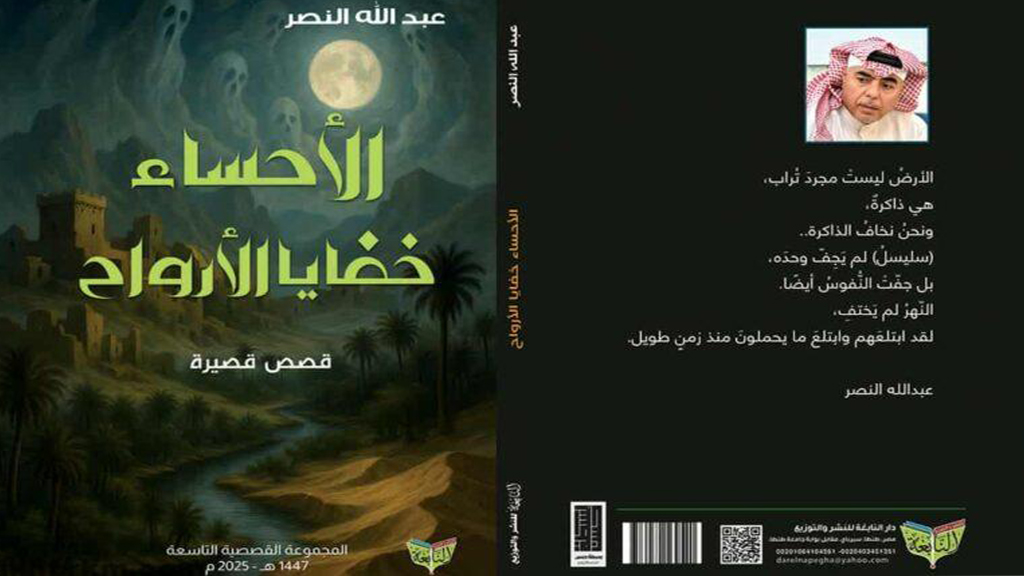

(الأحساء، خفايا الأرواح) المجموعة القصصيّة التّاسعة للقاصّ عبدالله النصر

-

معنى النون في سورة القلم

-

خاصية التأثير والجذب في شخصية الإمام العسكري (ع)