قرآنيات

الأشهر القمرية هي الأشهر الطبيعية

المراد بعند اللَّه، وفي كتاب اللَّه، أن للاثني عشر شهرًا وجودًا حقيقيًّا في عالم الطبيعة، تمامًا كالأرض والسماء، لا في عالم الاعتبار والتشريع كالحلال والحرام، والمراد بيوم خلق السماوات والأرض، أنه تعالى خلق الكون على حال تكون فيه عدة الشهور اثني عشر شهرًا منذ اللحظة الأولى لوجود السماوات والأرض، أي أن عدة الشهور هذه ليست من وضع الإنسان، ومن مواليد أفكاره ومخترعاته، وإنما هي نتيجة حتمية لسنن الكون ونظام الخلق.

أهميّة الحجّ بين الواجبات الإسلاميّة

والحجّ هو تلك العبادة الّتي أسماها أمير المؤمنين عليه السلام بـ (علم الإسلام وشعاره) وقال عنها في وصيته في الساعات الأخيرة من حياته (الله الله في بيت ربّكم لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا) أي أنّ البلاء الإلهي سيشملكم دون إمهال. وقد فهم أعداء الإسلام أهميّة الحجّ أيضاً إذ صرّح أحدهم: (نحن لا نستطيع أن نحقّق نصراً على المسلمين ما دام الحجّ قائماً بينهم).

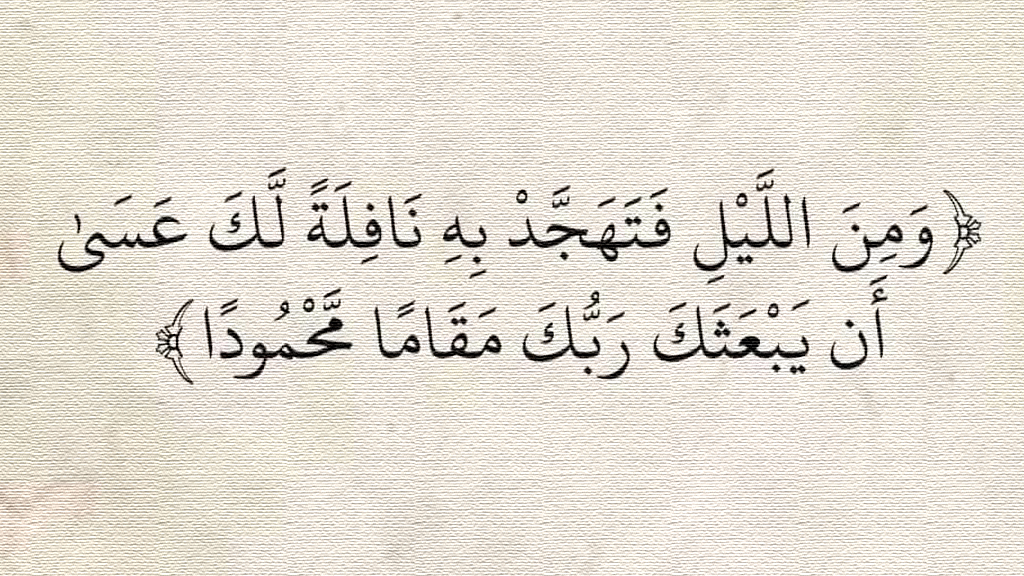

﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾

فكلمة (عسى) من أفعال الرجاء وهي من الله تعني الوعد المُلازم لحتمية الوقوع، وكلمة (مقاماً) مصدرٌ ميمي أو قل مفعولٌ مطلق للفعل يبعثُك من غير جنسه أي من غير لفظه، فيكون المعنى يبعثُك مبعثاً أنت محمود فيه، أو أنَّ (مقاماً) مفعولٌ مطلق للفعل يبعثُك لتضمينه معنى يُقيمُك، فمعنى يبعثك مقاماً هو يقيمك مقاماً و (محموداً) صفة للمقام، وقد يكون (مقاما) مفعولًا مطلقًا لفعلٍ محذوفٍ والتقديرُ يبعثك فيُقيمك مقاماً محموداً.

﴿وَلِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنسَكاً﴾

يمكن أن يتساءل الناس...كيف شرّع الإسلام تقديم القرابين لكسب رضى الله؟ وهل الله سبحانه بحاجة إلى قربان؟ وهل كان ذلك متّبعاً في الأديان الأخرى، أو يخصّ المشركين وحدهم؟ تقول أوّل آية - من الآيات موضع البحث - لإيضاح هذا الموضوع أنّ هذا الأمر لا يختصّ بكم، بل إنّ كلّ أمّة لها قرابين: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الاْنْعَـام﴾.rn

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾

أي فامنعوهم عن المسجد الحرام، قيل المراد به منعهم من دخول الحرم، عن عطا قال والحرم كله مسجد وقبلة، والعام الذي أشار إليه هو سنة تسع الذي نادى فيه علي عليه السلام بالبراءة، وقال لا يحجن بعد هذا العام مشرك، وقيل المراد به منعهم من دخول المسجد الحرام على طريق الولاية للموسم والعمرة، وقيل منعوا من الدخول أصلاً في المسجد

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ (4)

في الدر المنثور، أخرج أبو نعيم في الدلائل عن عقيل بن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه الستة النفر من الأنصار جلس إليهم عند جمرة العقبة فدعاهم إلى الله وإلى عبادته والمؤازرة على دينه فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحي إليه فقرأ من سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا - واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.. إلى آخر السورة فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ما سمعوا وأجابوه.

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ (2)

ثم أمره أن يخرج إسماعيل وأمه عنها، فقال أي رب إلى أي مكان، قال إلى حرمي وأمني وأول بقعة خلقتها من أرضي وهي مكة، وأنزل عليه جبرائيل بالبراق فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم، فكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شجر ونخل وزرع إلا قال يا جبرائيل إلى هاهنا إلى هاهنا فيقول جبرائيل لا امض لا امض حتى وافى مكة فوضعه في موضع البيت وقد كان إبراهيم عاهد سارة أن لا ينزل حتى يرجع إليها.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ (3)

وأما الثاني فلأن هضم النفس إنما يستقيم في غير الضروريات وأما الأمور الضرورية فلا معنى لقول القائل: لست إنسانًا وهو يريد نفي الماهية هضمًا لنفسه، اللهم إلا أن يريد نفي الكمال، وكذا القول في إظهار الحاجة وهم لا يرون في الأمور الضرورية المحتومة كالعصمة في الأنبياء حاجة.

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ (1)

فإن الصحيح أن إبراهيم وإسماعيل كانا يبنيان الكعبة جميعًا، وقيل كان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجر فوصفا بأنهما رفعا البيت، عن ابن عباس وفي قوله ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ دليل على أنهما بنيا الكعبة مسجدًا لا مسكنا لأنهما التمسا الثواب عليه والثواب إنما يطلب على الطاعة ومعنى ﴿تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ أثبنا على عمله وهو مشبه بقبول الهدية، فإن الملك إذا قبل الهدية من إنسان أثابه على ذلك

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ (2)

وثانيًا: أن من الممكن أن يستفاد من قوله عليه السلام فيمن تبعه: إنه مني وسكوته فيمن عصاه بعد ما كان دعاؤه في نفسه وبنيه أن ذلك تبن منه لكل من تبعه وإلحاق له بنفسه، ونفي لكل من عصاه عن نفسه وإن كان من بنيه بالولادة، أو إلحاق لتابعيه بنفسه مع السكوت عن غيرهم بناء على عدم صراحة السكوت في النفي.

﴿الَّذِينَ آمَنُواْ ... أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ﴾

فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول اتل عليهم ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾ الآيات فقال العباس إنا قد رضينا ثلاث مرات، وفي تفسير أبي حمزة أن العباس لما أسر يوم بدر أقبل عليه أناس من المهاجرين والأنصار فعيروه بالكفر وقطيعة الرحم فقال: ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا، قالوا وهل لكم من محاسن، قال نعم والله لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني فأنزل الله تعالى ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ﴾

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ (1)

وعلى هذا يكون هذا الدعاء المحكي عن إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات آخر ما أورده الله تعالى في كتابه من كلام إبراهيم عليه السلام ودعائه، وقد دعا به بعدما أسكن إسماعيل وأمه بها وجاورتهما قبيلة جرهم وبنى البيت الحرام وبنيت بلدة مكة بأيدي القاطنين هناك كما تدل عليه فقرات الآيات.

الكتاب

-

معنى (وفق) في القرآن الكريم

معنى (وفق) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الصدقات وعجائب تُروى

الصدقات وعجائب تُروى

عبدالعزيز آل زايد

-

حقوق الرعية على الوالي عند الإمام عليّ (ع)

حقوق الرعية على الوالي عند الإمام عليّ (ع)

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

صفة الجنة في القرآن الكريم

صفة الجنة في القرآن الكريم

الشيخ محمد جواد مغنية

-

لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟ (1)

لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟ (1)

محمود حيدر

-

معـاني الحرّيّة (4)

معـاني الحرّيّة (4)

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

(الغفلة) أوّل موانع السّير والسّلوك إلى الله تعالى

(الغفلة) أوّل موانع السّير والسّلوك إلى الله تعالى

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

النسيان من منظور الفلسفة الدينية (2)

النسيان من منظور الفلسفة الدينية (2)

الشيخ شفيق جرادي

-

(مفارقة تربية الأطفال): حياة الزّوجين بحلوها ومرّها بعد إنجابهما طفلًا من منظور علم الأعصاب الوجداني

(مفارقة تربية الأطفال): حياة الزّوجين بحلوها ومرّها بعد إنجابهما طفلًا من منظور علم الأعصاب الوجداني

عدنان الحاجي

-

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشعراء

-

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

حسين حسن آل جامع

-

اطمئنان

اطمئنان

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى (وفق) في القرآن الكريم

-

الصدقات وعجائب تُروى

-

حقوق الرعية على الوالي عند الإمام عليّ (ع)

-

صفة الجنة في القرآن الكريم

-

لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟ (1)

-

معـاني الحرّيّة (4)

-

عبير السّماعيل تدشّن روايتها الجديدة (هيرمينوطيقيّة أيّامي)

-

(الغفلة) أوّل موانع السّير والسّلوك إلى الله تعالى

-

معنى (منى) في القرآن الكريم

-

ثلاث خصال حمدية وثلاث قبيحة