علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (7)

آليات وقواعد التفكُّر بالآيات

ينطلق ملَّا صدرا في التأسيس لقواعد قراءة القرآن من أن الكتاب المنزَّل هو نسخة عن الوجود. فأصول القرآن وخطوطه ومسائله إنما هي أصول الوجود وخطوطه ومسائله، ولذلك وُصِفَ القرآن على لسان الحق تعالى بـ «الحكيم والمحفوظ والمبين» وغيرها من أسماء المجد وأسماء الجمال. ومن هنا كان تفسير القرآن من وجهة نظر ملا صدار تفسيراً للوجود. وكانت مفاتيحه مفاتيح للوجود. وعلى هذا النحو سنرى كيف يعود ليتصل بأصول القراءة على نشأة التدبُّر والاستيحاء والتلقّي وها هو يعرض في «مفاتيح الغيب» للآليات والشروط الضرورية، الفكرية والأخلاقية والسلوكية الواجب اتباعها في محاكاة الكلام الإلهي. وهذه الآليات والشروط أوردها ملا صدرا في كتابه المعروف بـ «مفاتيح الغيب» في إطار عشرة إجراءات تدخل على الجملة ضمن الحقل المفتوح للسير والسلوك:

الأول: فهم عظمة الكلام. وفيه يدعو صاحب المفاتيح كل متأمل لينظر في فضل الله ورحمته، وكيف لطف بخلقه في إيصال كلامه الى أفهامهم وأذواقهم، وكيف جذبهم الله إليه بحبل القرآن العظيم على شكل أصوات وحروف هي من صفات البشر.

الأول: فهم عظمة الكلام. وفيه يدعو صاحب المفاتيح كل متأمل لينظر في فضلالله ورحمته، كيف لطف بخلقه في إيصال كلامه الى أفهامهم وأذواقهم، وكيف جذبهم الله إليه بحبل القرآن العظيم على شكل أصوات وحروف هي من صفات البشر.

الثاني: تطهير القلب من خبائث المعاصي وأرجاس العقائد الفاسدة، على أساس القاعدة القرآنية في الآيه 79 من سورة الواقعة «لا يمسه إلاّ المطهرون».

الثالث: حضور القلب وترك حديث النفس، وهذه الصفة تتولد من ما قبلها. وهي طهارة القلب عن شوائب الأغراض النفسانية.

الرابع: التدبُّر. إذ لا خير في عبادة لا فقه فيها، وفي قراءة لا تدبُّر فيها – الإمام علي(ع)

الخامس: الاستنباط، ومؤداه - حسب صدر المتألهين - أن يستوضح القارىء من كل آية ما يليق بها. إذ ما من علم إلا وفي القرآن أصله وفرعه ومبدأه ومنتهاه.

السادس: التخلي عن موانع الفهم. ومؤدى هذا المفتاح - كما يبيِّن صدر المتألهين - أن لفهم معاني القرآن موانع. إذ أن القلب لجهة إدراك حقائق الأشياء هو بمنزلة المرآة لانشباح صورها المرئية. وكلما كانت الشهوات أشد تراكماً كانت معاني القرآن أشد احتجاباً. فالقلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن كالصور التي يتراءى فيها، والرياضة للقلب تكون بتمويت الشهوات وهي كتصقيل جلاء المرآه. «وإنما يتذكرَّ اولوا الألباب».

ثم يورد صدر المتألهين أربعة أنواع من الحجب التي تؤلف على الجملة موانع الفهم ويدعو إلى مفارقتها كشرط لاستقبال الآيات إلى القلب.

أن يكون الإنسان مصروف الهمم إلى تحقيق الحروف من العبادات ليصرف وجه القلب عن عالم المعاني.

التقليد لمذهب سمعه من أحد الشيوخ وجحد عليه وثبت في نفسه التعصب له(…)

أن يكون مستغرقاً بعلم العربية ودقائق الألفاظ (اختصار القراءة على ظاهر اللغة وقواعد الصرف والنحو والبيان والخ). في حين أن المقصود الأصلي من إنزال القرآن ليس إلا سياقة الخلق إلى جوار الله بتكميل ذواتهم وتنوير قلوبهم بنور معرفة الله وآياته.

الجحود والوقوف على ما قرأه من التفسير. وأن يعتقد أن لا معنى لكلمات القرآن إلاّ ما يتناوله على النقل عن ابن عباس وابن قتادة ومجاهد وغيرهم، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي. ومن فسَّر القرآن برأيه. فقد تبوَّأ مقعده من النار. علماً، والتعليق لصاحب المفاتيح - أنه لو كان المعنى مقصوراً على الظاهر المنقول، لما وقع فيه الاختلاف بين الناس.

السابع: التخصيص. أي أن يقدِّر العبد أنه هو المقصود بكل خطاب. فإذا سمع في القرآن أمراً او نهياً أو وعداً أو وعيداً، قدَّر أن الخطاب موجهٌ اليه فليعمل بمواده «وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يَعِظُكم». «هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين»

.

الثامن: التأثر والوجد. وهذا المفتاح الشرطي لبلوغ الكلام الإلهي ضروري في التفسير عند صدر المتألهين. أي أن يتأثر القارىء ليتخلّق بكل آية من الآيات. فيكون له بحسب كل فهم. وجدٌ وحالٌ: من الحزن والخوف والخشية والرجاء والفرح. فعند الوعيد يتضاءل من خيفَتَه، وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح، وعند ذكر صفات الله وأسمائه ينحني خضوعاً لجلاله وعظمته. وعند ذكر الكفار ما يستحيل عليه، أي الله. كذكرهم لله ولداً وصاحبه، يغضُّ صوته وينكسر في باطنه حياءً من قبح مقالتهم. وعند ذكر الجنة ينبعث من باطنه شوقٌ إليها. وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفاً منها (. . . ) وهكذا فإن الصلة الأحوالية بالقرآن هي التي تنقل «التالي» (أي القارئ) من طور الحاكي الذي لا يتعدى كلامه حركة اللسان، إلى طور معايشة الآية واختبارها في نفسه واختبار نفسه بها. والقرآن إنما يُراد لاستجلاء هذه الأحوال. إذ بهذه الأحوال تزداد درجة القرب والمنزلة عند الله وهي أشد مراتب المعرفة، والمعرفة هي المبدأ والعناية.

التاسع: الترقِّي: ومفاد هذا المفتاح المعرفي التدبُّري، أن يترقَّى القارىء لكي يسمع الكلام من الله لا من نفسه. ومن هذا الوجه يريد صدر المتألهين أن يشير ألى الدرجات الثلاث من القراءة وهي:

الأولى أن يقدِّر العبد كأنه يقرأ على الله واقفاً بين يديه، وهو ناظرٌ إليه، ومستمع منه. فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتضرع والابتهال. وهذه الدرجة يصفها صدر المتألهين بأدنى الدرجات كونها تخص عوام الناس. أولئك الذين لم يتعدوا حروف الآيات إلى معناها وطبقاتها، لكنهم يؤمنون بها على سبيل التسليم والتكيف والالتزام التعبدي.

الثانية أن يشهد العابد بقلبه كأن ربَّه يخاطبه بألطافه، ويناجيه بأنعامه وإحسانه، فمقامه في هذه الدرجة، الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم.

الثالثة وهي أعلى الدرجات. أي درجة القرب. وفيها يكون حال القارىء، أو المستمع لكلام الله حال من يرى في الكلام المتكلم. وفي الكلمات الصفات، فلا ينظر إلى نفسه، ولا إلى تعلُّق الإنعام به من حيث أنه منعم عليه، بل يكون مقصور الهمِّ على المتكلم، موقوفُ الفكر عليه، حتى ليبدو كأنه مستغرقٌ بمشاهدة المتكلم عن غيره.

وعن هذه الدرجة التي يصفها صدر المتألهين بأنها درجة المقربين، يقول الإمام حعفر الصادق(ع): «والله لقد تجلى الله لخلقه في كلامه، ولكنهم لايبصرون». وعن أحد الحكماء قوله: «كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تَلَوْتُه كأني أسمعه من رسول الله (ص) على أصحابه، ثم رُفِعتُ إلى مقام فوقه، فكنت أتلوه كأني أسمعه من جبرائيل(ع) يلقيه على الرسول. ثم جاء بمنزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من المتكلم. فعندها وجدت لذة ونعيماً لا أصبر عنه. وهنا يحقِّق العابد التوحيد الخالص- كما يقول المصنف - بحيث لا يرى في كل شيء إلا الله الواحد القهّار.

العاشر: التبرُّؤ. والمراد بهذا المفتاح التدبُّري على ما يبيِّن واضعُهُ – أن يتبرأ القارئ من حوله وقوَّته، والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتزكية. وعندما يتحقق للقارئ هذا المقام (التبرَّؤ) يستطيع أن يفارق مما هو فيه إلى ما هو أرقى منه. ودليل القاريء لمعرفة حقيقة الوصول إلى مقام التبرؤ، أنه إذا «رأى نفسه بصورة التقصير كانت رؤيته سبب قربه، فإن من أشهد البعد (الحضرة الالهية) في القرب لُطِّفَ له الخوف، حتى يسوقه إلى درجة أخرى في القرب وراءها، ومن أشهد القربَ أي (أنانية الأنا) في البعدِ مُكِرَ به الأمن وذلك ما يفضيه إلى درجة أخرى في البعد أسفل مما كان فيه. وإذا جاوز حد الإعراض عن نفسه، ولم يشاهد إلا الله في تلاوته، انكشف له الملكوت. وبعد أن يتبرَّأ من حول النفس وقوَّتِها، ولم يلتفت إليها، تقع له مكاشفات بحسب أحوال المكاشف، فحيث يتلو آيات الرجاء، يغلب على حاله الاستبشار، وتنكشف له صورة الجنة كأنه يراها عياناً. وإن غلب عليه الحزن كوشف بالنار، حتى يرى أنواع عذابها، وذلك لأن كلام الله مشتمل على السهل اللطيف، والشديد العسوف، والمرجو المخوف، وذلك بحسب أوصافه. إذ منه الرحمة واللطف والانتقام والبطش. فبحسب مشاهدة الكلمات والصفات ينقلب القلب في اختلاف الحالات، وبحسب كل حالة منها يستعد للمكاشفة بأمر يناسبها، إذ يستحيل أن يكون حال المستمع واحداً والمسموع مختلفاً. ذلك أن فيه كلاماً راضياً وكلاماً غضباناً، وكلاماً منعماً وكلاماً منتقماً، وكلاماً جباراً متكبِّراً، وكلاماً حناناً متعطِّفاً لا يهمل، وهكذا[1]. . .

بين الحكمة المتعالية والحكمة البالغة صلة قيام وتظهير. بالثانية قامت معارف الأولى، وبالأولى ستظهر الآيات البيّنات على حسن مقامها في عالم الفلسفة ومسارات التفكير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]– ملا صدرا- مفاتيح الغيب- (ص 136- 137- 138- 139- 140- 141)

تعليقات الزوار

الكتاب

-

كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ!!

كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ!!

الشيخ جعفر السبحاني

-

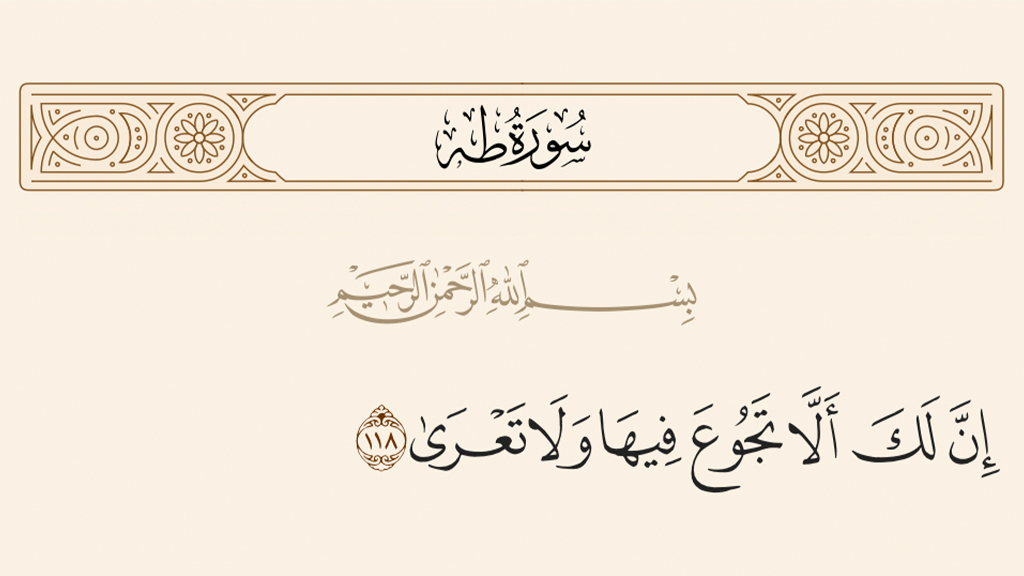

معنى (عرى) في القرآن الكريم

معنى (عرى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ماذا نصنع مع الوقت الفائت؟ أيمكن تدارك الماضي؟

ماذا نصنع مع الوقت الفائت؟ أيمكن تدارك الماضي؟

الشيخ علي رضا بناهيان

-

وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (7)

وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (7)

محمود حيدر

-

مفتاح العبادة والسعادة

مفتاح العبادة والسعادة

السيد عادل العلوي

-

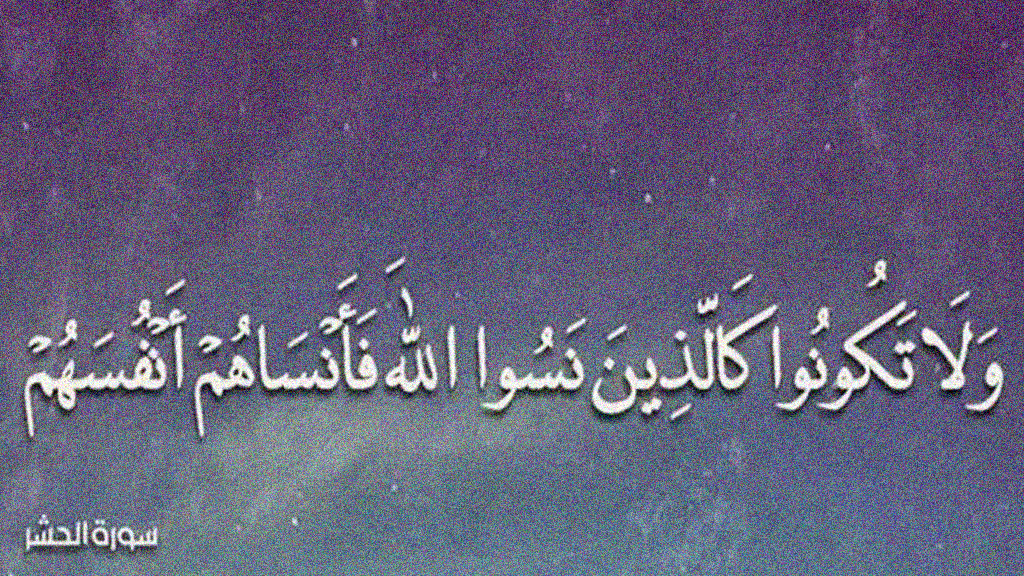

اهتمام العاصين بأنفسهم ونسيانهم لها

اهتمام العاصين بأنفسهم ونسيانهم لها

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الدين والعلمنة (في نظام المعرفة والقيم) (3)

الدين والعلمنة (في نظام المعرفة والقيم) (3)

الشيخ شفيق جرادي

-

لماذا نتذكر بعض اللحظات التي مرت في حياتنا وننسى غيرها؟

لماذا نتذكر بعض اللحظات التي مرت في حياتنا وننسى غيرها؟

عدنان الحاجي

-

سرّ السعادة الزوجية

سرّ السعادة الزوجية

السيد عباس نور الدين

-

(قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ)

(قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ)

السيد محمد حسين الطهراني

الشعراء

-

السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال

السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال

حسين حسن آل جامع

-

على غالق

على غالق

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ!!

-

معنى (عرى) في القرآن الكريم

-

ماذا نصنع مع الوقت الفائت؟ أيمكن تدارك الماضي؟

-

العبكري توقّع باكورة أعمالها القصصيّة (رفيق بلا ملامح)

-

(كيمياء الذات) جديد الدكتور تركي مكي العجيان

-

(قصر الملك يوهان) رواية جديدة للكاتبة شهد هاني

-

أوكسجين داكن غامض يذهل العلماء

-

وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (7)

-

مفتاح العبادة والسعادة

-

اهتمام العاصين بأنفسهم ونسيانهم لها