علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

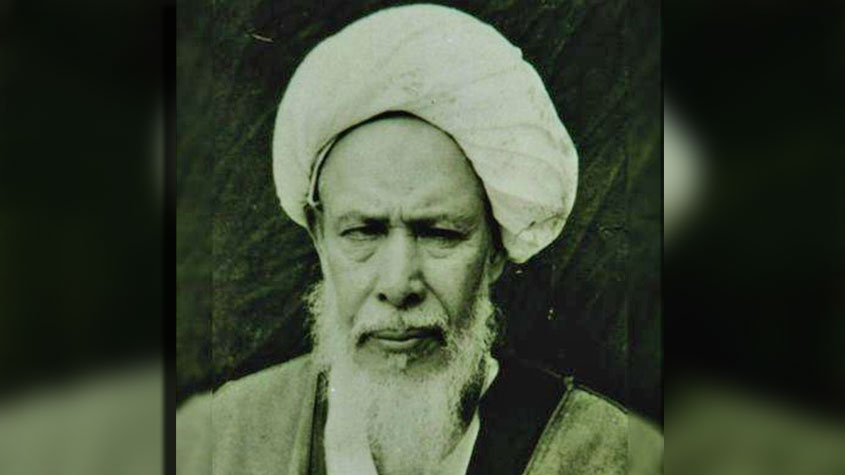

الشهيد مرتضى مطهريعن الكاتب :

مرتضى مطهّري (1919 - 1979) عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، هوأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني، في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل مرتضى مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري.النفس الإنسانية (3)

«نفس» البخيل

البخيل من «مصاديق» الّذين أضاعوا «أنفسهم»، وللإمام عليّ (عليه السلام) كلامٌ في هذا المعنى. البخيل إنسان أضاع «نفسه»، وصارت الأموال والثروة غايته ومنتهى طموحه، وألبسها ثوب الأصالة؛ وبتعبير علماء النفس اليوم، حكَّم المال وثبَّته. فالنقود هي «الأنا» في نظره، ولا توجد «أنا» أخرى غير المال والنقود. وهو يريد «نفسه» للمال دون العكس، ولأجله يغمض عينَيه عن روحه وحياته ونجاحه وعمره كلّه، وليس مستعدّاً لأنْ يغمض عينَيه عن المال لصالح سلامته وسعادته.

يقول (عليه السلام) في نهج البلاغة: «عَجِبْتُ لِلْبَخِيلِ يَسْتَعْجِلُ الْفَقْرَ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ، وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِى إِيَّاهُ طَلَبَ، فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ».

إنَّه سيّئ الحظّ حقّاً! فهو يستبدل «نفسَه» بالنقود، وليس مستعدّاً أن ينفق المال على نفسه، فيلبس ما رثَّ من اللباس، ويأكل ما خشُن من الطعام حتّى يدّخر قليلاً من المال. فهو فقير؛ لأنَّ من لا ينتفع بطعامٍ ومسكنٍ ومركبٍ وملبوسٍ لائق وحَسَن، فهو فقير. والبخيل، وإن كان غنيّاً، إلّا أنّه يعيش مرارة الفقر وصعوبته، يقضي عمره في تناول الخبز والجبن إشفاقاً وحذراً من الفقر؛ فيخسر بذلك «نفسه الواقعيّة».

في هذا السياق، تمثيل لطيف لـ«مولوي»، حيث يقول:

لا تبنِ بيتاً في أرض الآخرين

أنجز عملك أنت، ولا تُنجز عمل الغريب

الغريب مَن؟ هو بدنُك الترابيّ، الّذي هو علّةُ غمّك وبُؤسك

وما دمت تُعطي البدن المرَّ والحلو، فلن تجعل جوهرةَ الروح تتألّق أبداً

وحتّى لو طُلِيَ ذلك البدن بالمسك، فسوف تفوح رائحته النتنة حين الموت

فلا تطلِ البدن بالمسك واطْلِ به الروح، هل عرفتَ المسك؟ هو الاسم المقدّس لذي الجلال.

افترضوا أنّ شخصاً أعدَّ أرضاً لبناء مسكن له، إلّا أنّه ولسببٍ ما، لم يكن يبني في النهار، بل كان يُشتَغَل بالبناء ليلاً فقط، وقد أتعب نفسه وأجهدها وأنفق أموالاً حتّى أتمَّ المنزل، فلمَّا أراد الانتقال إليه واتّخاذه سكناً، فُوجِئ بأنّه قد شيَّد المنزل المطلوب في أرض الآخرين، وأنّ أرضه المجاورة خاليةٌ، لا شيء بها حتّى ولا لَبِنة واحدة! فماذا سيكون شعوره في مثل هذه الحال؟

هكذا هي حال الإنسان حينما يرى ساحة القيامة، سوف يُعاين «نفسه» ويراها صفرَ اليدين ومجرّدةً من كلّ شيء، كأرض صاحبنا المذكورة، سوف يدرك أنّ الشيء الّذي لم يقدّم له شيئاً، ولم يدّخر له مؤونةً، هو «نفسُه»، وأنّ الشيء الآخر الّذي سعى من أجله وعمل له، ليس ملكاً له؛ لأنّه كان في أرض الآخرين.

روح الإنسان منبع الحسّ الأخلاقيّ

«الأنا الواقعيّة» لكلّ إنسان، في نظر الإسلام، هي تلك النفحة الإلهيّة السارية فيه. والإحساسات الأخلاقيّة إنّما تنبع من هذه «الأنا»؛ ولولا وجود هذه «الأنا الواقعيّة» في الإنسان، لانطفأت هذه الإحساسات وانعدمت؛ لعدم ملاءمتها للشهوات الحسيّة. والعجب أنّ الفكر «الغربيّ» -ولأسباب ليس هنا محلّ ذكرها- يرفض الاعتراف بوجود روحٍ ملكوتيّة عُلْويَّة للإنسان؛ وللميول الشهوانيّة والأهواء النفسيّة دور فاعل في ذلك. (هذا -بطبيعة الحال- لا يعمّ الجميع؛ إذ يوجد فيهم مفكِّرون كثيرون ينهجون منهجاً روحيّاً).

لكن على الرغم من إنكارهم لذلك، إلَّا أنّهم يدركون وجود اهتمامات إنسانيّة لا تتلاءم والطبيعة المادّيّة الظاهريّة للبشر. وهذا يعني -بجلاء- أنّ «روح الإنسان» كانت دائماً نافذته إلى الـمُثُل والمعنويّات، يُدرِك الإنسانُ بواسطتها أنّه حقيقة معنويّة، وأنّه حقيقة خالدة، وأنّ روحه ستظلّ فاعلة وخلّاقة حتّى بعد الموت الظاهريّ.

ممَّن صرَّح بوجود أبعادٍ واهتماماتٍ لا تتّفق والطبيعة المادّيّة، «ويليام جيمس» (William James)، فقد صرَّح في كتابه «الدين والنفس» بهذه الحقيقة، وذكر أنّه كما أنّ الغرائز المادّيّة تشدّنا نحو المادّة وتربطنا بها، وتُعَدّ قنوات اتّصال لا غنى عنها بين الإنسان والعالَم المادّيّ -وذلك كالشعور بالجوع، فإنّه يُلجئ الإنسان لطلب المادّة والغذاء- كذلك توجد فينا إحساسات فطريّة تشدّنا نحو عالَم آخر يباين تماماً عالَم المادّة، وبهذه الغرائز يتوصلّ الإنسان لذلك العالَم الخفيّ، ويُلبّي رغباته وتطلّعاته المعنويّة.

لكنّ الفلاسفة المادّيّين لا يرتضون هذا المنطق، ويسلكون في توجيه هذه الميول المعنويّة طريقاً أخرى، حاصلها أنّ الإنسان يطلب شيئَين، هما: المنفعة والقيمة؛ فـ«المنفعة» يطلقونها على النزعات المادّيّة، و«القيمة» على النزعات المعنويّات. وهم يحسبون أنّهم بهذا الزخرف يقدرون على طمس الحقيقة والالتفاف عليها. ولئن سألتهم: ما هي هذه «القيمة»؟ فسيقولون: هي شيء ما، لا نفع فيه للإنسان، ولا يقضي له حاجة، كما أنّه لا يساير المنطق، ولا ينسجم ومعطيات العقل، مثل الإيثار والتضحية في سبيل الآخرين، فإنّه خلاف حُكم العقل القاضي بلزوم جلب النفع للذات والضنّ به. ولكن مع هذا، فهذا «الشيء» أو «القيمة» موجود لدى البشر ولا يمكن إنكاره؛ فالإنسان لديه ميل وانجذاب نحو التضحية والعدالة والحرّيّة والحِلم والصبر...، وهذه أمور لا تتلاءم والنفع المادّيّ؛ لذلك فهي لا تُسَمَّى «نفعاً»، بل تُدعَى «قيمة».

جوابنا عنه: أنّه محالٌ أن تكون لشيءٍ ما قيمة واعتبار ولا يكون عقليّاً ومنطقيّاً؛ وإلّا فما هو مصدر هذه «القيمة»؟ ومن هو الحاكم بها؟ يُضاف إلى ذلك، أنّ «القيمة» في نفسها ليست شيئاً ذا بال، بل المهمّ هو «ذو القيمة»، وما دام «الشيء» غير مرتبط بحقيقة الإنسان، فلن يكون «ذا قيمة» في نظر الإنسان. و«ذو القيمة»، كما يقرّر الإسلام، هو الروح الملكوتيّة الموجودة بين جُنُوبنا، وهي الشيء النفيس الّذي لا يُباع لغير الله تعالى -كما عبَّر الإمام الصادق (عليه السلام) في بيت شعر سابق -؛ ذلك أنّ «الروح» هي حقيقة الإنسان ومنبع معنويّاته. وهذه «المعنويّات» هي خيرٌ، كما أنّ «المادّيّات» هي كذلك أيضاً، والفارق هو أنّ الطبيعة الحيوانيّة للإنسان لا تسعى وراء الخيرات المعنويّة، بل الساعي إليها حثيثاً هي حقيقته الملكوتيّة. ومن هنا، يكون «الحسّ الأخلاقيّ» طريقاً عريضةً توصل سالكها إلى «نفسه الواقعيّة» الخالصة، ومن ثمَّ يصل إلى عالَم الغيب والملكوت؛ لأنّه شعاعٌ من ذلك العالَم ؛ ولأنّ «روح الإنسان» نزلت من ذلك المحلّ الأرفع «المَلَكوت»، فهي عظيمة ومقدّسة؛ لأنّ الـمَلَكوت الإلهيّ كذلك. وعلى هذا، كلّما كان الإنسان بنفسه أَعرَف وبروحه ألصق، كانت سجاياها أَحْمد وأخلاقه أَعْرق.

يقول الإمام عليّ (عليه السلام): «مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، هَانَتْ عَلَيْهِ شَهَوَاتُهُ». ويشبه هذا حال رجل يرى لوحة فنيّة رائعة -كإحدى لوحات «رافائيل سانزيو» (Raffaello Sanzio) مثلاً- فإنّه لا يخدشها؛ لإدراكه جمالها. فمَن يدرك حقيقة «نفسه الواقعيّة» المفاضة عليه من النفخة الربّانيّة، لا يمرّغها في مستنقع القاذورات من عجزٍ وهوانٍ وكِبرٍ؛ لأنّه «مَا مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّرَ أَوْ تَجَبَّرَ إِلَّا لِذِلَّةٍ وَجَدَهَا فِي نَفْسِهِ». فالمتكبّر أضاع «ذاته» الكريمة، فداخَله شعورٌ بالذلّة، فيتكبَّر ستراً لها. وكذلك المتجبّر، فهو يظلم الآخرين انتقاماً لعزّة نفسه الضائعة منه في مجاهل «النفس المتوَهَّمة»؛ ولو أنّه أدرك العمق الوجوديّ لـ«ذاته»، لَمَا مشى في الأرض مَرَحاً، يحسب أنّه يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولاً! وأنت إذ ترى النوع الإنسانيّ محبّاً للعلم ولعاً به؛ فلأنّ حقيقته متنزّلة من عالَم العلم والنور، والشيء إلى جنسه أَمْيَل.

من هنا، تراه يرى الجودَ خيراً معنويّاً أو ذا قيمة بتعبيرهم؛ لأنّ الجود يسانخ عالَم الرحمة والفيض غير المتناهي، وهو لديه إحساسٌ بأنّه من عالَم ملؤه الرحمة، ولازِمُ ذلك الجودُ وإضافةُ الخير.

وخلاصة القول: إنَّ الأطروحة الإسلاميّة ترى أنّ «الحسّ الأخلاقيّ» منبثق من العثور على «النفس الواقعيّة» ودركها، ومن دون ذلك يتعذَّر بناء حسّ أخلاقيّ يتّسم بالواقعيّة والشموليّة، فرديّاً واجتماعيّاً. ومن يعتقد خلاف ذلك، فقد وقع في هوّة لا قرار لها؛ لعدم إمكان حصر العمق الإنسانيّ في حدود «النفس الظاهريّة» المسجّلة في بطاقة الهويَّة الشخصيّة. وإلى هذه القناعة توصَّل المادّيّون أيضاً، حيث لم يسعهم أبداً إنكار وجود «شخصيّة باطنيّة» والتملّص من هذا الواقع، وهم مُلزَمون بتفسيرٍ معقولٍ لذلك.

إطلالة على النظريّات المادّيّة في النفس

بعض المدارس المادّيّة أجابت عن ذلك بقولها: إنّ في الإنسان نوعَين من «الأنا»: «الأنا الفرديّة»، و«الأنا الكلّيَّة». الأولى يشعر بها صاحبها بالتشخيص والاستقلال عن الأغيار؛ أي بأنّه فرد، والثانية عبارة عن «الإنسانيّة» السارية والمنبسطة في الأفراد كافّة، ومن هذه الحيثيّة يكون كلّ إنسان محبّاً لأخيه الإنسان. وهذه الفرضيّة تُنسَب للفيلسوف المادّيّ الألمانيّ «مارتن هايدغر» (Martin Heidegger).

لكنّ هذا الكلام غير صحيح، ولا يسعنا قبوله؛ لأنّهم لم يفهموا معنى «الكلّيّ» فهماً صحيحاً؛ إذ إنّهم حسبوا أنّ «الأنا» الشريفة، هي «الأنا» الكلّيّة الساريّة في الكلّ، وهي داخلة ضمن حدود الطبيعة. وأمّا «الأنا» المشعرة بالتشخّص والجزئيّة، فهي «الأنا» الخبيثة الواجب نبذها. وبعبارة أخرى، «الأنا الكلّيّة» تُشعِر صاحبَها بالإنسان الكلّيّ، لا بذاته هو، وهذه هي «الأنا» المقدّسة الشريفة.

الصواب: إنّ «الإنسان الكلّيّ» وإن كان سارياً في الكلّ، إلّا أنّه أيضاً عينُ الفرد وغيرُ منفكّ عنه، لا أنّه شيءٌ آخر. وهذه المسألة تناولها الفلاسفة بالبحث والتحليل، ولا سيّما المسلمين منهم، فإنّ لهم بحوثاً شيّقة وتحقيقات رائقة في باب «الكلّيّ»، لا يناسب المقام ذكرها.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (4)

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (4)

محمود حيدر

-

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

الشيخ مرتضى الباشا

-

نفسك أمانة (2)

نفسك أمانة (2)

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الرياء وموقف العرفان من النية والعمل

الرياء وموقف العرفان من النية والعمل

الشيخ شفيق جرادي

-

كن سببًا لنجاح ابنك وتألّقه

كن سببًا لنجاح ابنك وتألّقه

عبدالعزيز آل زايد

-

معنى (عصى) في القرآن الكريم

معنى (عصى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

الفيض الكاشاني

-

مدى تأثير الأوضاع الماليّة للأسرة في نموّ دماغ الرضيع وتطوّر قدراته الإدراكيّة؟

مدى تأثير الأوضاع الماليّة للأسرة في نموّ دماغ الرضيع وتطوّر قدراته الإدراكيّة؟

عدنان الحاجي

-

من آثار فتنة الجمل

من آثار فتنة الجمل

الشيخ محمد جواد مغنية

-

مقام العقل السّامي

مقام العقل السّامي

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشعراء

-

الإمام الصادق: مستودع أسرار العلوم

الإمام الصادق: مستودع أسرار العلوم

حسين حسن آل جامع

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك

تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك

الشيخ علي الجشي

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (4)

-

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

-

نفسك أمانة (2)

-

الرياء وموقف العرفان من النية والعمل

-

نفسك أمانة (1)

-

كن سببًا لنجاح ابنك وتألّقه

-

فيتامين شائع قد يساعد في حماية رئتيك من تلوّث الهواء

-

معنى (عصى) في القرآن الكريم

-

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

-

التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (3)