علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".العرفان السياسي كمنشئ لحضارة التوحيد (1)

يستثير الكلام على العرفان السياسي، أو العرفان في مقام السياسة، السؤال حول مشروعية هذا المصطلح المركَّب، والمهمة التي يرادُ له أن يؤدِّيها في الاجتماع الحضاري الإسلامي. وما من ريب فإن قضية كهذه هي من القضايا الإشكالية التي نَدُر تناوُلُها بالبحث المستقل قديماً وحديثاً. سوى أن مقاربتها بالدرس والمعاينة والتحليل، وإن كانت تنطوي على وجوه شتى من الالتباس والغموض، فإن تظهيرها في ميدان البحوث العلمية يكتسب أهمية استثنائية. وما ذاك إلا لندرتها أولاً، وتالياً إلى المسائل النظرية والمعرفية التي تثيرها، والتي تؤلف مُنفسحاً تنظيرياً غير مألوف في فضاء الفكر الإسلامي المعاصر. إلى هذا كذلك، لم يشهد التراث المعرفي الإسلامي، الذي زخر على امتداد تاريخه بمباحث فلسفية وأصولية وكلامية حول نظريات الدولة والسلطة وأصول الحكم، إلا على مساعٍ محدودة، أو غير مكتملة في ميدان الفلسفة السياسية العرفانية.

لم يكن اختيارنا للعنوان من قبيل الترتيب اللفظيِّ، لناحية إخراجها على ثنائية العرفان والسياسة، حتى ليظنّ الناظرُ فيها كما لو أننا جمعنا بين نقيضين. والحال ليس هذا؛ فلقد قصدتُ من هذا الجمع، إنشاء رابطة ودٍّ بين العرفان والسياسة من أجل أن يستويا نظراً وعملاً على واحديَّة أُفُق. وكان لي لكي أنجز هذه الرابطة، أن أتجاوز عن منازعةٍ لا تزال موضع مكابدة وجدال في المباحث النظرية لعلم الوجود؛ عنيتُ بها تلك التي ترتَّب على الانفصال المديد بين ضربين من المعرفة: معرفة الله ومعرفة العالم. ومع أن الفصل بين المعرفتين لا موطِنَ له في توحيد العرفاء، إلا أنه ملحوظٌ باعتناءات مشهودة في مباحثهم. وذاك ما سيظهر من تصدِّيات العرفان النظري للفجوة الأنطولوجية، التي دأبت الميتافيزيقا الكلاسيكية على إحداثها لـمَّا أوكلت إلى العقل رعاية عالم الممكنات، ورأت إلى عالـمَيْ الغيب والواقع باعتبارهما قضيتين منفصلتين، ولكل منهما أُفُقُها الخاص في نظرية المعرفة.

أما النتيجة التي ستنتهي إليها، فهي استحالة لقاء النقيضين. أي، الغيب بما هو أمرٌ لا عقلاني، والواقع بوصفه حقيقة عيانية يُستدلُّ عليها بالبرهان والتجربة. لقد سلكت الميتافيزيقا الكلاسيكية هذا المسلك منذ تأسيساتها اليونانية الأولى، ولـمَّا تزل تداعياتها تسري في أزمتنا المعاصرة. ربما لهذا الداعي تعذّر عليها فهم الوجود بـ«أفقٍ تأويلي ما بَعديٍ»، ينفسحُ فيه نشاط الفكر، ويكتشفُ العقلُ قدرتَه على مجاوزة ذاته المسكونةً بدنيا المقولات العشر. إلى ذلك، ثمة داعٍ آخر يعود إلى ما يجوز وصفه بـ«الخليط المنهجي» الذي اقترفه ميتافيزيقيُّو العقل المقيَّد قديماً وحديثاً، لـمَّا قاربوا الإلهيات بأدوات المنطقِ الأرسطي، واستفهموا الأمرَ الدينيَ بفلسفة وضعانية مثلومة.

ومع أن هذه المعضلة لا تني تُستنبتُ من دون توقف في مسارات الفلسفة، فإن كُثُراً من العرفاء سلكوا درباً مغايراً فلم يجدوا تناقضاً بين العقل والنقل والكشف كسبلٍ للتعرُّف على الله والعالم. وإلى هذا راحوا يوجبون التمييز وبيان الفروق في عمل كلٍّ منهما. وقد نجد في الحكاية المشهورة عن الخلوة التي انعقدت بين إبن سينا والعارف بالله أبو سعيد أبو الخير ما يُلمِحُ إلى أصل الـمُشكِل. أي إلى إمكان التواصل بين العقل الفلسفي والقلب العرفاني من دون أن ينفيَ أحدُهما الآخر.. تقول الحكاية إن ابن سينا سُئِلَ لـمّا انقضت خلوته مع أبي سعيد: كيف وجدت الشيخَ.. فأجاب: كل ما أعلَمُه هو يراه. ولـمَّا سُئِل الأخير عما وجده من الشيخ الرئيس قال: كل ما أراه يعلمُه. تشير إجابتا الفيلسوف والعارف – وكلّ من طَرَفه – إلى وحدة بين إلهامات القلب العرفاني، واستدلالات العقل البرهاني. وإن كان تحقّق هذه الوحدة حاصلاً من منهجين مختلفين. نظير هذه الحكاية، وإن بسياقات أخرى متصلة بالمنهج، ما حصل في مبتدأ القرن الثالث عشر الميلادي، عندما طَلَب القديس توما الأكويني إلى أساتذة اللاّهوت ألاَّ يبرهنوا على أصلٍ إيمانيٍ بالبرهان المنطقي. ذلك لأن الإيمان –برأيه- لا يرتكز على المنطق بل على كلمة الله. وعلى التوازي نبَّه أساتذة الفلسفة إلى ضرورة ألاَّ يستدلَّوا على حقيقة فلسفية باللُّجوء إلى كلمة الله، لأن الفلسفة لا ترتكز على الوحي بل على العقل. ورغم أن الأكويني كان أرسطياً متشدِّداً، فقد حرِصَ على التمييز بين الفلسفة والوحي؛ وذلك من قبيل حفظ موقعية كل منهما في إنتاج المعرفة الصحيحة. فإذا كان اللاَّهوت هو العلم بالأشياء عن طريق تلقِّيها من الوحي الإلهي، فالفلسفةَ هي المعرفة بالأشياء التي تفيض من مبادئ العقل الطبيعي. ولأن المصدر المشترك للفلسفة واللاَّهوت هو الله خالق العقل والوحي، فإن هذين العلمين يسيران في النهاية إلى التوافق.

المعادلة نفسها تسري أيضاً على جدليات المواصلة بين العرفان والسياسة، حيث تتخذ العلاقة بينهما وضعية الوصل الامتدادي على الرغم من الاختلاف المنهجي في نظرية المعرفة لدى كل منهما. ووَفْقاً لمقاصد الأطروحة التي نحن بصددها، فإن السياسة – وبفضل الوضعية الامتدادية التي مرَّ ذكرها- تحتل مرتبة عليا في المنظومة العرفانية، وفي ميادينها الفسيحة يتبوَّأ العارفُ مقام التدبير، وصولاً إلى المقام الأسمى في معراجه العرفاني.

١- ماهية السياسة العرفانية في الحكمة التوحيدية

السياسة عند العرفاء تساوق ما جرت عليه دربة الحكماء والفلاسفة وان كانت تجاوزها مرتبة في علم التوحيد. إنها فضاء النظر الذي يكون موضوعه الدرس والتحقيق والتفكّر بالحكومة وأنواعها وظواهرها، وكذلك بنظام المؤسسات والغايات السياسية. وهي بهذا المعنى «الحكمة العملية التي يُطلق عليها في الفلسفة الإسلامية «تدبير المدن والعلم المدني» كما يبين الفارابي في «آراء أهل المدينة الفاضلة»، أو «الحكمة المدنية التي مهمتها النظر في القوانين العامة على مقتضى المصلحة العامة، وغايتها الوصول إلى الكمال الحقيقي» كما يقرر الحكيم الإلهي نصير الدين الطوسي.

ولما كانت السياسة من خواص الكائن الإنساني ولا يشاركه فيها غيره من أنواع الموجودات، فهي -عند العرفاء على وجه الخصوص- القيمة الموصلة إلى الفضيلة، وتحقيق الكرامة الكونية الشاملة. والسياسة المعني بها هنا ليست مطلق السياسة التي هي في جانب منها نابعة من القوة الشهوية والغضبية، وإنما تلك التي غايتها الكمال والخيرية التامة. وحين اتفق الحكماء على مدنية الإنسان بالفطرة والطبع، كانوا على يقين من أن الكائن الآدمي هو أشرف المخلوقات من حيث الاستعداد والأهلية لنيل السعادة. ذلك بأنه كائن يختزن في ذاته بعدين أساسيين يؤلفان ماهيته الوجودية، هما: بعدٌ مادي وبعدٌ روحاني. من جهة: لا تتاح له حياتُه المادية على النحو الأمثل إلا بمؤاخاة أبناء نوعه، ومن جهة ثانية: لا يفلح بكماله الإنساني ما لم يعتنِ بروحانيته التي توفرها له الفطرة الإلهية المودعة فيه. لذا كان بديهياً أن ينشأ المجتمع المدني من تلبية الحاجات المادية للإنسان مقرونة بالضرورة في تلبية حاجاته الروحانية. فمن شروط قيام الإجتماع المدني – كما يبين الفيلسوف العارف نصير الدين الطوسي- أن تكون لأهله القدرة على تقبل القواعد السياسية، وأن يتعرفوا إلى مدبِّريهم الإلهيين ويقبلوا بهم.

ولأن ماهية السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه – كما يقول الحكماء – فإنها بهذا التعريف عين ما قصدت إليه المعارف الإلهية. ولا سيما لجهة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل. وهذا أيضاً ما تدل عليه توجيهات الأنبياء وأعمالهم، وما أورثوه للأولياء من علوم الظاهر والباطن. فالسياسة الفاضلة بهذين المعنى والمقصد تسري على الحضارات والمجتمعات، مثلما تسري على منظومات القيم بين الأفراد. لهذا سنرى كيف جمع العرفاء بين الخلاص الفردي والوفاء بخلاص الجماعة البشرية. فالعارف إنما يتدبَّر هذين النوعين من الخلاص على نحو الوحدة الأصيلة بينهما، ولكن بلحاظ التعاطي مع كل منهما على قاعدة الخصوص والعموم. ففي سيره وسلوكه ومعارفه يكون العارف متيقناً من أن تحصيل شهادة القرب إلى الله أمر لا يتحقَّق له إلا بحفظ حق الخلق أفراداً وجماعات وحضارات، ومن ثم الوصل معهم وتدبير أمرهم وإرشادهم نحو سعادتهم في الدنيا والآخرة.

ومع أن واجبية الوصل مع الجماعة داخلٌ في صميم تكليفه، إلا أن العارف متنبِّه في الآن عينه، إلى ضرورة حفظ نفسه مما قد يلحق بها مما تكتظ به عوالم الكثرة من أهواء وكدورات ونواقص. وما كان المتصوِّف العارف ليعرِّف مذهبه بـ «أنه النظر إلى الكون بعين النقص»، إلا لأن النقص الكامن في دنيا الكثرة هو نقصٌ كبير ومتمادٍ في دنيا الانسان كما في سائر الموجودات. من أجل ذلك كان من أظهر خصائص المشروع الإحيائي العرفاني مواجهة الخواء بالامتلاء، والنقصان بالكمال، ودرء الظلم بالعدل، وردِّ الجحود بمكارم الأخلاق. وهذه الخصائص هي نفسها التي تدور مدار المشروع الإحيائي العرفاني، حيث يشكل التدبير السياسي نقطة الجاذبية في قانون السياسة بما هي فعل تدبيري الاستخلاف الإلهي. وهو ما آلت إليه تنظيرات العرفاء المسلمين، لقولهم إن الحق الأول تعالى أوجب السياسة على الإنسان كمهمة ينبغي له أن يؤديها بالعمل والنظر في سياق تكليفه واستخلافه. وانطلاقاً من ذلك كانوا يرون أن كل مسألة لا يُبنى عليها عمل، فإن الخوض فيها غير مستحسن، لأن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم.

٢- السياسة العرفانية في مقام السؤال

تعود الإشكالية الأساسية في ما نسعى إلى بيانه وتأصيله إلى سؤال إشكالي مؤدَّاه التالي: كيف لمسار روحي ومعنوي يقوم على الإعراض عن الدنيا، وينتسب الى عالم لطيف، ومكتظ بالأسرار، ومضنون به على غير أهله، ويترجَّح بين الغيب والحضور.. أن يلتقي في حقلٍ واحد مع العمل السياسي بما ينطوي عليه من غَرَضيات وشوائب وعيوب لا حصر لها؟.. ثم كيف لفقيه عارف، يركن إلى روحانيته ويُعرِضُ عن دنياه، أن يهبط إلى عالم السياسة، ويخوض لجتَّها المكتظة بالأهواء والأنانيات والمنافع الدنيوية؟.

بإزاء هذا الاستفهام الإشكالي المركَّب، نَجِدنا تلقاء مفارقةٍ بيِّنة يستظهرُها الجمعُ بين العرفان والسياسة كضدَّين مدعوَّيْن إلى الحَرثِ في حقلٍ واحد. أما منشأُ المفارقةِ، فيعود إلى مشكلتين:

المشكلة الأولى، إمكان رفع وهم التباين بين العرفان كاختبار روحي فردي، والسياسة كفعالية سوسيو- تاريخية تُخاضُ في أرجاء الجماعة الحضارية..

المشكلة الثانية، إمكان قيام وحدة أفق تتكامل فيها عناصر التمايز والاختلاف بين الضدَّين المفترضَين؛ سواء لجهة المنهجِ والمسلكِ، أم لجهة التنظير لنظرية معرفة في الميتافيزيقا العرفانية.

ومع أن هاتين المشكلتين قد تؤوَّلانِ إلى الالتقاء على أرض واحدة، إلا أن التمييز بينهما يبقى من الضرورات المنهجية. فبينما تكتفي السياسة – للاستهداء إلى غاياتها- بموازين العقل الاستدلالي لفهم حركة التاريخ وتحولاته.. يستهدي العرفان إلى الوجود الحق بطريقين متلازمين: أولاً، بالعقل الآخِذِ بالأسباب.. وثانياً، بالكشف الباطني المسدَّد بالعلم اللدنِّي والشهود القلبي. غير أن هذه المباينة بين الاستهداءَين لا تلبث أن تصيرَ على نشأة ِالوحدة والانسجام والتكامل، متى أدركْنا المنطقَ الداخلي الذي تنشط فيه معرفة العارفِ، من أجل أن يتحقَّق له الجمعُ بين مقتضيات العقل الاستدلالي وسبيل الوصول إلى مقامات الكشف.

وعليه، فإن الإشكالية التي سوف يتعرض البحث إليها لا تتوقف على السؤال المتشعّب الذي جرى طرحه، بل هي تتمدَّد نحو أسئلة أخرى موازية حاول العرفاء المسلمون، وخلال أحقاب تاريخية مختلفة، تقديم الإجابات عليها نظراً وعملاً. من هؤلاء من انصرف إلى التأصيل الفقهي للتصوف فأقاموه على أصوله الشرعية الثلاثة: القرآن والسنّة والاقتداء بسيرة النبي وآل بيته. ومنهم من مضى إلى تقديم الجواب عبر الدعوة إلى العمل المحض، بداعي أن العلم المعتبر هو العلم الباعث على العمل. وآخرون وجدوا بالجهاد والمرابطة السبيل الأقوم إلى تحقق الولاية الإلهية المأمولة.

وما من ريب، أن الطريق الذي أخذ به أكابر العرفاء للتوحيد بين الغيب والواقع، قد أسهم في إرساء مفاهيم كلِّية يمكن الاستهداء بها لإنتاج نظرية معرفة تستعيد صلات الوصل بين الغيب والحضور. ومما يتبيّن لنا، عند مقاربة ظاهرة التصوف والعرفان في التاريخ الإسلامي، هو مدى التنوع في مكوناتها ومصادرها بحكم التناظر والتبادل المعرفي مع الحضارات والأديان المختلفة. إلا أن هذه الظاهرة – على تعدد مدارسها واختلاف طُرُقها وتياراتها – كانت حريصة على مرجعيتها الدينية في علوم التوحيد، وبيانات الوحي، وحقائق الشريعة. مع ذلك لم يكن الاختلاف في ما بينها ليقتصر على الاجتهاد في الطريقة، وإنما يضم طائفة من العوامل الحاسمة بعضها متصل بمؤثرات إيديولوجية رافقت تحولات السلطة الإسلامية وما ترتب عليها من توظيف إيديولوجي، وبعضها الآخر ذو صلة بالعلاقة الملتبسة بين التصوف والتشيُّع والآثار العقدية والفقهية والسوسيولوجية المترتبة على تلك العلاقة. هذا إلى عوامل إضافية شكلت في جملتها منطقة إشكالية سيكون لها الأثر البيِّن في إضفاء المزيد من الغموض واللَّبس، لجهة تعثُّر موضَعَة التصوُّف في إطار فقه سياسي واضح المعالم.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

حقيقة التّكبّر

حقيقة التّكبّر

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

معنى (فره) في القرآن الكريم

معنى (فره) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟

الشيخ محمد صنقور

-

كيف تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز مناعة الرضيع؟

كيف تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز مناعة الرضيع؟

عدنان الحاجي

-

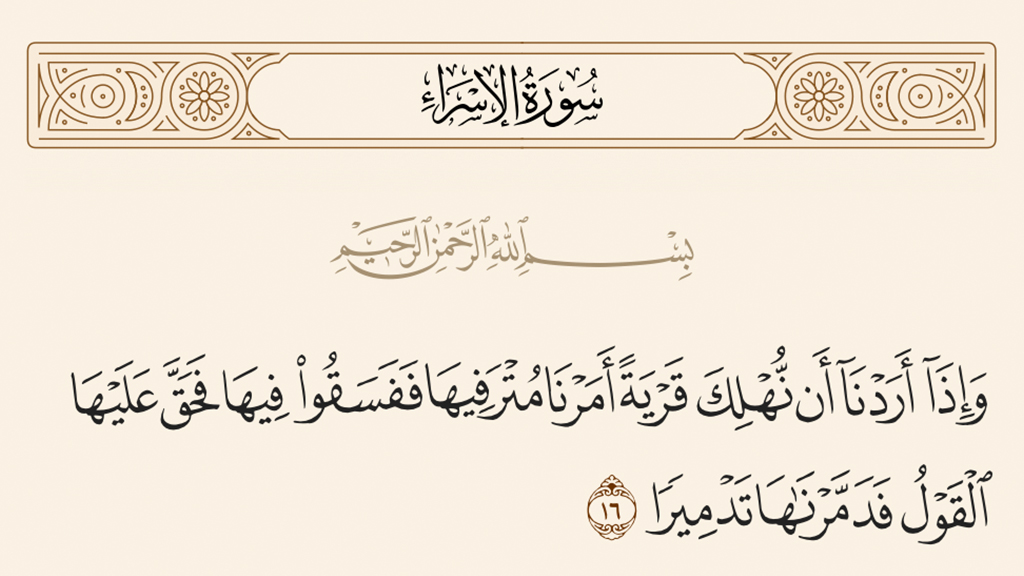

أَمَرْنا مُتْرَفِيها!

أَمَرْنا مُتْرَفِيها!

الشيخ محمد جواد مغنية

-

كيف نحافظ على الفطرة قوية فاعلة؟

كيف نحافظ على الفطرة قوية فاعلة؟

السيد عباس نور الدين

-

أنت أيضًا تعيش هذا النّمط الخطير من الحياة!

أنت أيضًا تعيش هذا النّمط الخطير من الحياة!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

رأس العبادة، آدابٌ للدعاء

رأس العبادة، آدابٌ للدعاء

الشيخ شفيق جرادي

-

الملائكة وسائط في التدبير

الملائكة وسائط في التدبير

السيد محمد حسين الطبطبائي

-

البحث التاريخي

البحث التاريخي

السيد جعفر مرتضى

الشعراء

-

الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين

الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين

حسين حسن آل جامع

-

على غالق

على غالق

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

حقيقة التّكبّر

-

معنى (فره) في القرآن الكريم

-

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟

-

الرمان قد يحدّ من مخاطر المكملات الغذائية الرياضية المثيرة للجدل

-

كيف تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز مناعة الرضيع؟

-

زكي السالم: حين تُتخم بالمصطلحات والاستعراض الأجوف

-

على ذراعيكِ نبتت مَدينة

-

الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين

-

من آيات عظمة الله سبحانه

-

أَمَرْنا مُتْرَفِيها!