قرآنيات

معلومات الكاتب :

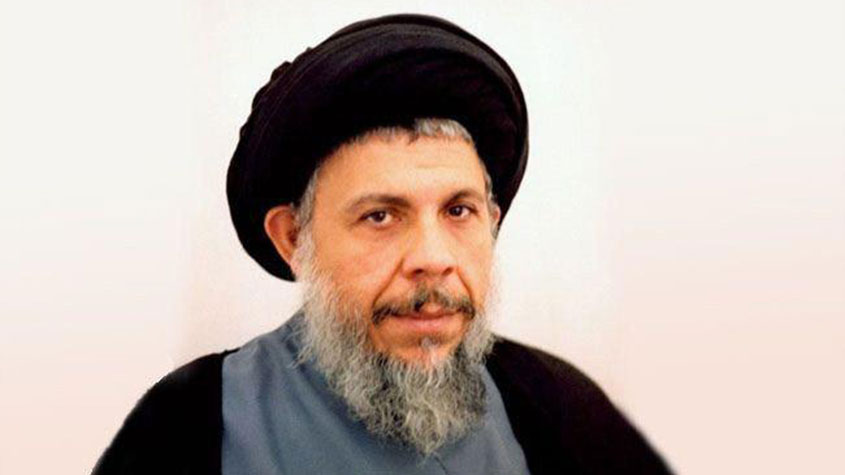

الاسم :

السيد محمد باقر الصدرعن الكاتب :

ولد في مدينة الكاظمية المقدسة في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1353 هـ، تعلم القراءة والكتابة وتلقى جانباً من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية، في مدينة الكاظمية المقدسة وهو صغير السن وكان موضع إعجاب الأساتذة والطلاب لشدة ذكائه ونبوغه المبكر، ولهذا درس أكثر كتب السطوح العالية دون أستاذ.rnبدأ بدراسة المنطق وهو في سن الحادية عشرة من عمره، وفي نفس الفترة كتب رسالة في المنطق، وكانت له بعض الإشكالات على الكتب المنطقية. بداية الثانية عشرة من عمره بدأ بدراسة كتاب معالم الأصول عند أخيه السيد إسماعيل الصدر، سنة 1365 هـ هاجر إلى النجف الاشرف، لإكمال دراسته، وتتلمذ عند آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين وآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. أنهى دراسته الفقهية عام 1379 هـ والأصولية عام 1378 هـ عند آية الله السيد الخوئي.rnمن مؤلفاته: فدك في التاريخ، دروس في علم الأصول، نشأة التشيع والشيعة، فلسفتنا، اقتصادنا وغير ذلك.نزول القرآن الكريم على النبي (ص) مرّتين

في رأي عددٍ من العلماء أنّ القرآن الكريم نزل على النبي (ص) مرّتين: إحداهما: نزل فيها جملةً واحدةً على سبيل الإجمال. والأخرى: نزل فيها تدريجاً على سبيل التفصيل خلال المدّة التي قضاها النبي في أُمته منذ بعثته إلى وفاته.

ومعنى نزوله على سبيل الإجمال: هو نزول المعارف الإلهيّة التي يشتمل عليها القرآن وأسراره الكبرى على قلب النبي (ص) لكي تمتلئ روحه بنور المعرفة القرآنية.

ومعنى نزوله على سبيل التفصيل هو نزوله بألفاظه المحدّدة، وآياته المتعاقبة، والتي كانت في بعض الأحيان ترتبط بالحوادث والوقائع، وفي زمن الرسالة وكذلك مواكبة تطوّرها.

وكان إنزاله على سبيل الإجمال مرةً واحدة، لأنّ الهدف منه تنوير النبي (ص) وتثقيف الله له بالرسالة التي أعدّه لحملها. وكان إنزاله على سبيل التفصيل تدريجاً، لأنّه يستهدف تربية الأمّة وتنويرها وترويضها على الرسالة الجديدة، وكذلك تثبيت النبي (ص) في مواقفه وتسديده فيها، وهذا يحتاج إلى التدرّج.

وعلى ضوء هذه النظريّة في تعدّد نزول القرآن، يمكننا أنْ نفهم الآيات الكريمة الدالّة على نزول القرآن بجملته في شهر رمضان، أو إنزاله في ليلة القدر بصورة خاصّة، نحو قوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ... ) (1). وقوله: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (2). وقوله: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ) (3).

فإنّ الإنزال الذي تتحدّث عنه هذه الآيات ليس هو التنزيل التدريجي الذي طال أكثر من عقدين، وإنّما هو الإنزال مرةً واحدة على سبيل الإجمال. كما إنّ فكرة تعدّد الإنزال بالصورة التي شرحناها تفسّر لنا أيضاً المرحلتين اللتين أشار إليهما القرآن الكريم في قوله تعالى: (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) (4)

فإنّ هذا القول يشير إلى مرحلتين في وجود القرآن: أُولاهما: إحكام الآيات. والثانية: تفصيلها وهو ينسجم مع فكرة تعدد الإنزال فيكون الإنزال مرة واحدة على سبيل الإجمال هي مرحلة الأحكام، والإنزال على سبيل التفصيل تدريجاً هي المرحلة الثانية أي مرحلة التفصيل.

التدرّج في التنزيل

استمرّ التنزيل التدريجي للقرآن الكريم طيلة ثلاث وعشرين سنة، وهي المدّة التي قضاها النبي (صلّى الله عليه وآله) في أمّته منذ بعثته إلى وفاته، فقد بُعث (صلّى الله عليه وآله) لأربعين سنةٍ من ولادته، ومكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثمّ هاجر إلى المدينة وظل فيها عشر سنين، والقرآن يتعاقب ويتواتر عليه، حتّى مات وهو في الثالثة والستّين من عمره الشريف.

وقد امتاز القرآن عن الكتب السماوية السابقة عليه بإنزاله تدريجاً، بخلاف ما يشير إليه القرآن الكريم من إنزال التوراة على شكل ألواح دفعةً واحدة، أو في مدةٍ زمنيّة محدودة.

وكان لهذا التدرّج في إنزاله أثرٌ كبير في تحقيق أهداف وإنجاح الدعوة وبناء الأُمّة. كما أنّه كان آيةً من آيات الإعجاز في القرآن الكريم، ويتضح كلّ ذلك في النقاط التالية:

1 - مرّت على النبي (ص) والدعوة حالات مختلفة جدّاً خلال ثلاث وعشرين سنة، تبعاً لما مرّت به الدعوة من محن، وقاسته من شدائد، وما أحرزته من انتصار، وسجّلته من تقدّم، وهي حالات يتفاعل معها الإنسان الاعتيادي، وتنعكس على روحه وأقواله وأفعاله ويتأثّر بأسبابها وظروفها والعوامل المؤثّرة فيها، ولكنّ القرآن الذي واكب تلك السنين بمختلف حالاتها في الضعف والقوّة، في العسر واليسر، في لحظات الهزيمة ولحظات الانتصار، والتنزيل تدريجاً خلال تلك الأعوام كان يسير دائماً على خطّه الرفيع، لم ينعكس عليه أيّ لونٍ من ألوان الانفعال البشري الذي تثيره تلك الحالات.

وهذا من مظاهر الإعجاز في القرآن، التي تبرهن على تنزيله من لدن عليٍّ حكيم؛ حيث لا يمكن أن توجد الانفعالات أو التأثيرات الأرضيّة على الذات الإلهيّة، ولم يكن القرآن ليحصل على هذا البرهان لولا إنزاله تدريجاً، في ظروف مختلفة وأحوالٍ متعددة.

2 - إنّ القرآن بتنزيله تدريجاً كان إمداداً معنويّاً مستمرّاً للنبي (صلّى الله عليه وآله) كما قال الله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً) (5). فإنّ الوحي إذا كان يتجدّد في كلِّ حادثةٍ كان أقوى للقلب، وأشدّ عناية بالمرسَل إليه، ويستلزم ذلك: نزول المَلَك إليه، وتجدّد العهد به، وتقوية أمله في النصر، واستهانته بما يستجدّ ويتعاقب من محنٍ ومشاكل.

ولهذا نجد أنّ القرآن ينزل مسلّياً للنبي مرةً بعد مرة، مهوّناً عليه الشدائد كلّما وقع في محنة، يأمره تارةً بالصبر أمراً صريحاً، فيقول: (وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً) (6). وينهاه تارةً أُخرى عن الحزن، كما في قوله: (وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً) (7). ويذكّره بسيرة الأنبياء الذين تقدموه من أولي العزم، فيقول: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ... ) (8).

ويخفّف عنه أحياناً، ويعلمه أنّ الكافرين لا يجرحون شخصه ولا يتهمونه بالكذب لذاته، وإنّما يعاندون الحقَّ بغياً كما هو شأن الجاحدين في كلّ عصر، كما في قوله: (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ) (9).

3 - إنّ القرآن الكريم ليس كتاباً كسائر الكتب التي تؤلَّف للتعليم والبحث العلمي، وإنّما هو عملية تغيير الإنسان تغييراً شاملاً كاملاً في عقله وروحه وإرادته، وهدفه الأساس هو صنع أُمّة وبناء حضارة، وهذا العمل لا يمكن أن يوجد مرةً واحدة وإنّما هو عمل تدريجي بطبيعته، ولهذا كان من الضروري أن ينزل القرآن الكريم تدريجاً؛ ليُحْكِم عملية البناء وينشئ أساساً بعد أساس، ويجتذّ جذور الجاهليّة ورواسبها بأناةٍ وحكمة.

وعلى أساس هذه الأناة والحكمة في عمليّة التغيير والبناء، نجد أنّ الإسلام تدرّج في علاج القضايا العميقة بجذورها في نفس الفرد أو نفس المجتمع، وقاوم بعضها على مراحل حتّى استطاع أن يستأصلها ويجتث جذورها، وقصّة تحريم الخمر وتدرّج القرآن في الإعلان عنها من أمثلة ذلك، وكذلك الموقف من مختلف قضايا الأخلاق والقتال والشريعة؛ فلو أنّ القرآن نزل جملةً واحدة بكلِّ أحكامه ومعطياته الجديدة، لنفر الناس منه، ولما استطاع أن يحقّق الانقلاب العظيم الذي أنجزه في التأريخ.

4 - إنّ الرسالة الإسلامية كانت تواجه الشبهات والاتهامات والمواقف السياسية والأطروحات الثقافية والإثارات والأسئلة المختلفة من قِبَل المشركين، وكان النبي (صلّى الله عليه وآله) بحاجة إلى أن يواجه كلَّ ذلك بالموقف والتفسير المناسبَين، وهذا لا يمكن أن يتمّ إلاّ بشكلٍ تدريجي؛ لأن طبيعة هذه المواقف والنشاطات المعادية هي طبيعة تدريجيّة، وتحتاج إلى معالجة ميدانية مستمرة، وهذا لعلّه المراد من سياق قوله تعالى: (وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) (10).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة: 185.

(2) القدر: 1

(3) الدخان: 3.

(4) هود: 1.

(5) الفرقان: 32.

(6) المزّمّل: 10.

(7) يونس: 65.

(8) الأحقاف: 35.

(9) الأنعام: 33.

(10) الفرقان: 33.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

التّوحيد والمحبّة

التّوحيد والمحبّة

السيد عبد الحسين دستغيب

-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (8)

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (8)

محمود حيدر

-

من هي السيدة فاطمة عليها السلام؟

من هي السيدة فاطمة عليها السلام؟

الشيخ شفيق جرادي

-

معاني الفساد في القرآن الكريم

معاني الفساد في القرآن الكريم

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

معنى (خضر) في القرآن الكريم

معنى (خضر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا؟!

كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا؟!

السيد جعفر مرتضى

-

العالم كما نراه... وتأثير هذه الرؤية على نفوسنا

العالم كما نراه... وتأثير هذه الرؤية على نفوسنا

السيد عباس نور الدين

-

شكل القرآن الكريم (4)

شكل القرآن الكريم (4)

الدكتور محمد حسين علي الصغير

-

الأدوية المعنويّة والأدوية المادّيّة

الأدوية المعنويّة والأدوية المادّيّة

الشيخ علي رضا بناهيان

-

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

الشعراء

-

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

حسين حسن آل جامع

-

اطمئنان

اطمئنان

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

التّوحيد والمحبّة

-

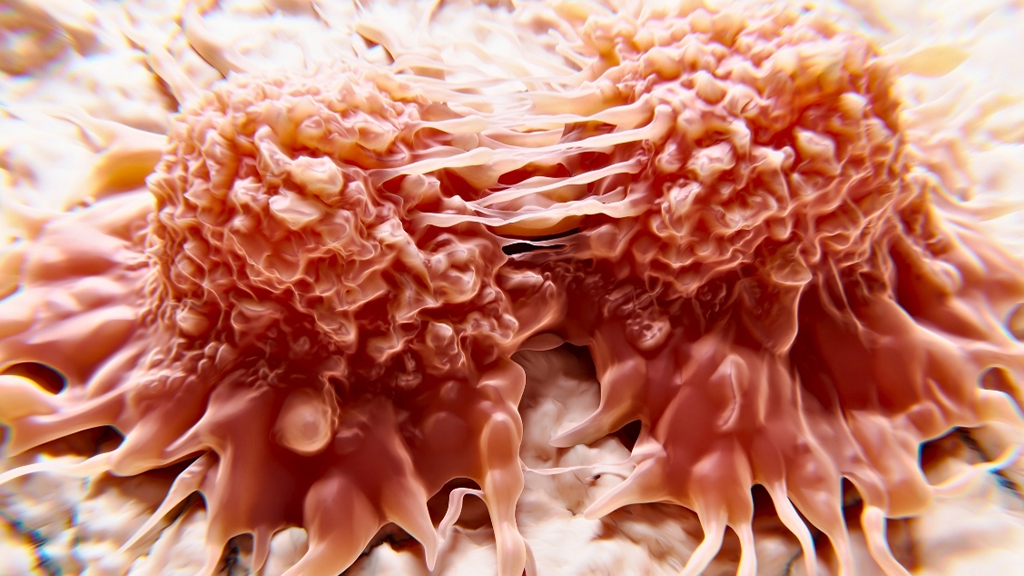

علاج جديد ومبتكر يقتل خلايا السرطان بأمان باستخدام الضوء

-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (8)

-

من هي السيدة فاطمة عليها السلام؟

-

معاني الفساد في القرآن الكريم

-

معنى (خضر) في القرآن الكريم

-

(السّيّدة فاطمة الزّهراء (ع) مظهر العظمة ومنتهى الكمال) جديد الشيخ عبدالله اليوسف

-

كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا؟!

-

كم ساعة يجب أن تنام وفقًا لعمرك؟

-

العالم كما نراه... وتأثير هذه الرؤية على نفوسنا