قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :

مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمحقيقة التأويل في القرآن الكريم (2)

أما إجمالًا: فلأنك قد عرفت: أن المراد بتأويل الآية ليس مفهومًا من المفاهيم تدل عليه الآية سواء كان مخالفًا لظاهرها أو موافقًا، بل هو من قبيل الأمور الخارجية، ولا كل أمر خارجي حتى يكون المصداق الخارجي للخبر تأويلًا له، بل أمر خارجي مخصوص نسبته إلى الكلام نسبة الممثل إلى المثل (بفتحتين) والباطن إلى الظاهر.

وأما تفصيلًا فيرد على القول الأول: أن أقل ما يلزمه أن يكون بعض الآيات القرآنية لا ينال تأويلها أي تفسيرها أي المراد من مداليلها اللفظية عامة الأفهام وليس في القرآن آيات كذلك بل القرآن ناطق بأنه إنما أنزل قرآنًا لتناله الأفهام ولا مناص لصاحب هذا القول إلّا أن يختار أن الآيات المتشابهة إنما هي فواتح السور من الحروف المقطعة حيث لا تنال معانيها عامة الأفهام، ويرد عليه: أنه لا دليل عليه، ومجرد كون التأويل مشتملًا على معنى الرجوع وكون التفسير أيضًا غير خال عن معنى الرجوع لا يوجب كون التأويل هو التفسير كما أن الأم مرجع لأولادها وليست بتأويل لهم، والرئيس مرجع للمرؤوس وليس بتأويل له.

على أن ابتغاء الفتنة عد في الآية خاصة مستقلة للتشابه وهو يوجد في غير فواتح السور فإن أكثر الفتن المحدثة في الإسلام إنما حدثت باتباع علل الأحكام وآيات الصفات وغيرها.

وأما القول الثاني فيرد عليه: أن لازمه وجود آيات في القرآن أريد بها معان يخالفها ظاهرها الذي يوجب الفتنة في الدين بتنافيه مع المحكمات ومرجعه إلى أن في القرآن اختلافًا بين الآيات لا يرتفع إلّا بصرف بعضها عن ظواهرها إلى معان لا تفهمها عامة الأفهام، وهذا يبطل الاحتجاج الذي في قوله تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) «1»، إذ لو كان ارتفاع اختلاف آية مع آية بأن يقال: إنه أريد بإحداهما أو بهما معًا غير ما يدل عليه الظاهر بل معنى تأويلي باصطلاحهم لا يعلمه إلّا اللّه سبحانه مثلاً لم تنجح حجة الآية، فإن انتفاء الاختلاف بالتأويل باصطلاحهم في كل مجموع من الكلام ولو كان لغير اللّه أمر ممكن، ولا دلالة فيه على كونه غير كلام البشر، إذ من الواضح أن كل كلام حتى القطعي الكذب واللغو يمكن إرجاعه إلى الصدق والحق بالتأويل والصرف عن ظاهره، فلا يدل ارتفاع الاختلاف بهذا المعنى عن مجموع كلام على كونه كلام من يتعالى عن اختلاف الأحوال، وتناقض الآراء، والسهو والنسيان والخطأ والتكامل بمرور الزمان كما هو المعني بالاحتجاج في الآية، فالآية بلسان احتجاجها صريحة في أن القرآن معرض لعامة الأفهام، ومسرح للبحث والتأمل والتدبر، وليس فيه آية أريد بها معنى يخالف ظاهر الكلام العربي، وكلا أن فيه أحجية وتعمية.

وأما القول الثالث فيرد عليه: أن اشتمال الآيات القرآنية على معان مترتبة بعضها فوق بعض وبعضها تحت بعض مما لا ينكره إلّا من حرم نعمة التدبر إلّا أنها جميعًا - وخاصة لو قلنا إنها لوازم المعنى - مداليل لفظية مختلفة من حيث الانفهام وذكاء السامع المتدبر وبلادته، وهذا لا يلائم قوله تعالى في وصف التأويل: (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)، فإن المعارف العالية والمسائل الدقيقة لا تختلف فيها الأذهان من حيث التقوى وطهارة النفس بل من حيث الحدة وعدمها، وإن كانت التقوى وطهارة النفس معنيين في فهم المعارف الطاهرة الإلهية لكن ذلك ليس على نحو الدوران والعلية كما هو ظاهر قوله: (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ).

وأما القول الرابع فيرد عليه: أنه وإن أصاب في بعض كلامه لكنه أخطأ في بعضه الآخر، فإنه وإن أصاب في القول بأن التأويل لا يختص بالمتشابه بل يوجد لجميع القرآن، وأن التأويل ليس من سنخ المدلول اللفظي بل هو أمر خارجي يبتني عليه الكلام لكنه أخطأ في عد كل أمر خارجي مرتبط بمضمون الكلام حتى مصاديق الأخبار الحاكية عن الحوادث الماضية والمستقبلة تأويلاً للكلام، وفي حصر المتشابه الذي لا يعلم تأويله في آيات الصفات وآيات القيامة.

توضيحه: أن المراد حينئذ من التأويل في قوله تعالى: (وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ) . . . إلخ . . . إما أن يكون تأويل القرآن برجوع ضميره إلى الكتاب فلا يستقيم قوله: (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) . . . إلخ . . . فإن كثيرًا من تأويل القرآن وهو تأويلات القصص بل الأحكام أيضًا وآيات الأخلاق مما يمكن أن يعلمه غيره تعالى وغير الراسخين في العلم من الناس حتى الزائغون قلبًا على قوله فإن الحوادث التي تدل عليها آيات القصص يتساوى في إدراكها جميع الناس من غير أن يحرم عنه بعضهم، وكذا الحقائق الخلقية والمصالح التي يوجدها العمل بالأحكام من العبادات والمعاملات وسائر الأمور المشرعة.

وإن كان المراد بالتأويل فيه تأويل المتشابه فقط استقام الحصر في قوله تعالى: (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)، وأفاد أن غيره تعالى وغير الراسخين في العلم مثلاً لا ينبغي لهم ابتغاء تأويل المتشابه، وهو يؤدي إلى الفتنة وإضلال الناس لكن لا وجه لحصر المتشابه الذي لا يعلم تأويله في آيات الصفات والقيامة فإن الفتنة والضلال كما يوجد في تأويلها يوجد في تأويل غيرها من آيات الأحكام والقصص وغيرهما كأن يقول القائل (وقد قيل) إن المراد من تشريع الأحكام إحياء الاجتماع الإنسانيّ بإصلاح شأنه بما ينطبق على الصلاح فلو فرض أن صلاح المجتمع في غير الحكم المشرع، أو أنه لا ينطبق على صلاح الوقت وجب اتباعه وإلغاء الحكم الديني المشرع.

وكأن يقول القائل (وقد قيل) إن المراد من كرامات الأنبياء المنقولة في القرآن أمور عادية، وإنما نقل بألفاظ ظاهرها خلاف العادة لصلاح استمالة قلوب العامة لانجذاب نفوسهم وخضوع قلوبهم لما يتخيلونه خارقًا للعادة قاهرًا لقوانين الطبيعة، ويوجد في المذاهب المنشعبة المحدثة في الإسلام شيء كثير من هذه الأقاويل، وجميعها من التأويل في القرآن ابتغاء للفتنة بلا شك، فلا وجه لقصر المتشابه على آيات الصفات وآيات القيامة.

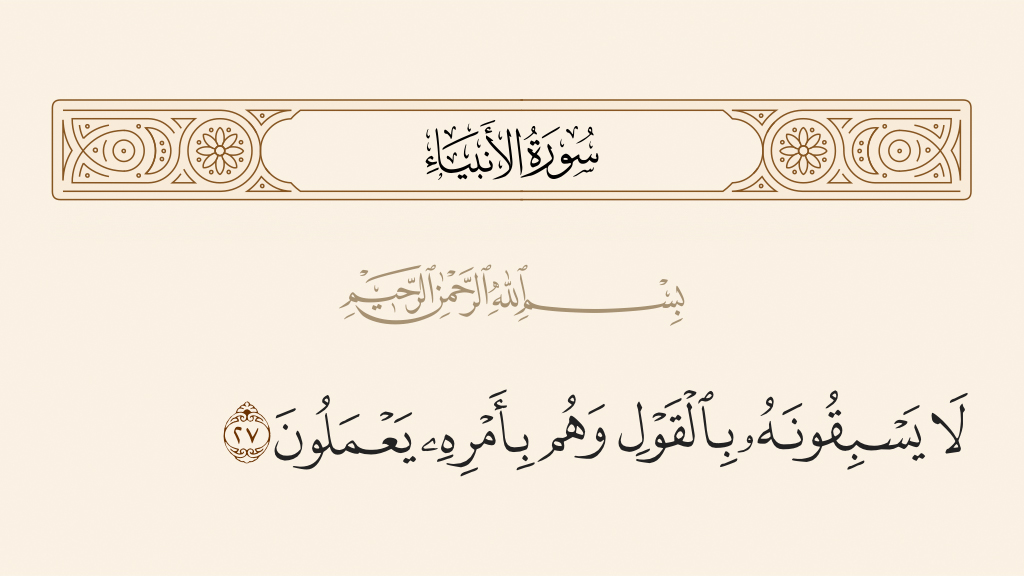

إذا عرفت ما مرّ علمت: أن الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من حكم أو موعظة أو حكمة، وأنه موجود لجميع الآيات القرآنية: محكمها ومتشابهها، وأنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ بل هي من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ، وإنما قيّدها اللّه سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب فهي كالأمثال تضرب ليقرب بها المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع كما قال تعالى: (وَالْكِتابِ الْمُبِينِ . إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ) «2» وفي القرآن تصريحات وتلويحات بهذا المعنى.

على أنك قد عرفت فيما مرّ من البيان: أن القرآن لم يستعمل لفظ التأويل في الموارد التي استعملها - وهي ستة عشر موردًا على ما عدت - إلّا في المعنى الذي ذكرناه...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النساء - 82.

(2) الزخرف - 2 إلى 4.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

رأس العبادة، آدابٌ للدعاء

رأس العبادة، آدابٌ للدعاء

الشيخ شفيق جرادي

-

الحجاب بين الحياء والتهتّك

الحجاب بين الحياء والتهتّك

السيد عباس نور الدين

-

معنى (سقف) في القرآن الكريم

معنى (سقف) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

الملائكة وسائط في التدبير

الملائكة وسائط في التدبير

السيد محمد حسين الطبطبائي

-

إرادة اللَّه سبحانه

إرادة اللَّه سبحانه

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

ظهور الشعر الأبيض قد يكون وقاية من الإصابة بالسّرطان

ظهور الشعر الأبيض قد يكون وقاية من الإصابة بالسّرطان

عدنان الحاجي

-

أقسام العلّة

أقسام العلّة

الشيخ محمد جواد مغنية

-

البحث التاريخي

البحث التاريخي

السيد جعفر مرتضى

-

الكلمات في القرآن الكريم

الكلمات في القرآن الكريم

الشيخ جعفر السبحاني

-

الصورة والفاعلية التواصلية

الصورة والفاعلية التواصلية

أثير السادة

الشعراء

-

السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال

السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال

حسين حسن آل جامع

-

على غالق

على غالق

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

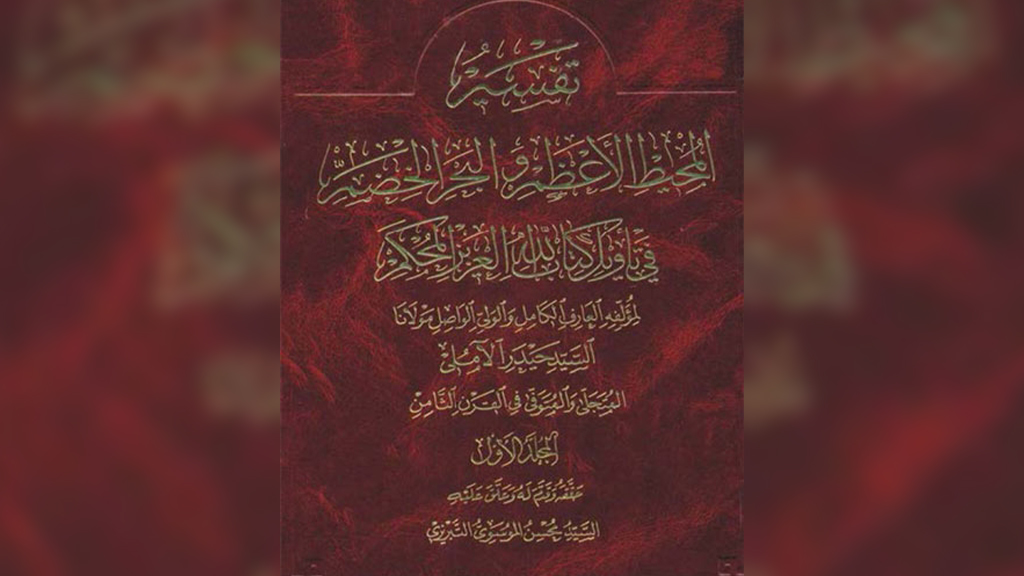

تفسير المحيط الأعظم والبحر الخِضَمّ

-

رأس العبادة، آدابٌ للدعاء

-

الحجاب بين الحياء والتهتّك

-

معنى (سقف) في القرآن الكريم

-

الملائكة وسائط في التدبير

-

إرادة اللَّه سبحانه

-

ظهور الشعر الأبيض قد يكون وقاية من الإصابة بالسّرطان

-

مراكز متقدّمة لأشبال تراتيل الفجر في مسابقة (اقرأ) في البحرين

-

أقسام العلّة

-

البحث التاريخي