من التاريخ

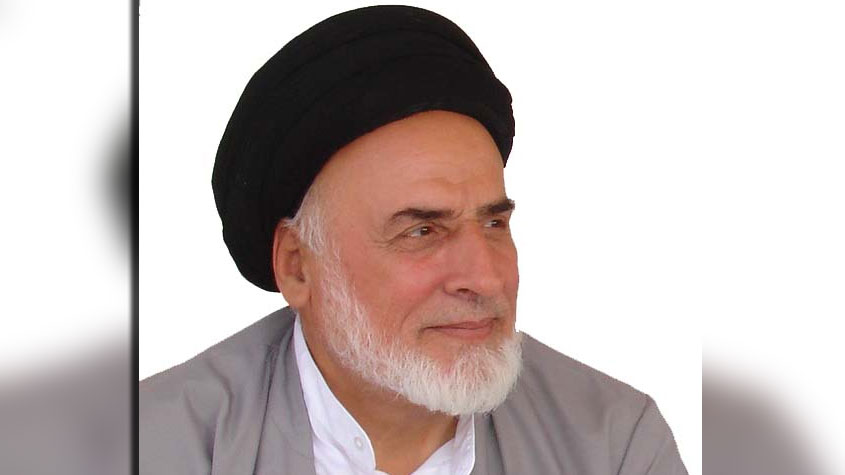

معلومات الكاتب :

الاسم :

حيدر حب اللهعن الكاتب :

ولد عام 1973م في مدينة صور بجنوب لبنان، درس المقدّمات والسطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين في مدينة صور (المدرسة الدينية). ثم سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند كبار آيات الله والمرجعيات الدينية. عام 2002م، التحق بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن والحديث في كلّية أصول الدين في إيران، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة (الفقه وأصول الفقه الإسلامي) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران (الحوزة العلمية في قم). من مؤلفاته: علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حجية الحديث، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع (خمسة أجزاء) ...تاريخ المأتم الحسيني في القرون الهجريّة الأولى (3)

المرحلة الثالثة: المآتم بوصفها ظاهرة مجتمعيّة وشعيرة علنيّة ثمّ سياسيّة

تشكّل نهاية القرن الثالث الهجري بدايات ما يؤكّد لنا تاريخيّاً أنّ مظاهر العزاء خرجت إلى العلن، وأصبحت ظاهرة اجتماعيّة أكثر وضوحاً وعلانيّةً، ويخبرنا التنوخي (384هـ) أنّ هناك شخصاً في بغداد كان يعرف بأنّه ينوح على الحسين وكان اسمه "ابن أصدق"، وأنّه كان في ليلة النصف من شعبان ينعى الحسين ويبكي الناس عند قبر الحسين([1]). ويحدّثنا ابن الأثير عن بكاء الشيعة عند قبر الحسين في حوادث عام 296هـ، أي أواخر القرن الثالث الهجري.

ويرى بعض ـ مثل هبة الدين الشهرستاني ـ أنّ أوّل مظهر علني شعائري كان على يد الناشيء الأصغر وهو علي بن عبيد الله (365هـ) في بغداد، وهو متكلّم وشاعر معتزلي تشيّع بالمذهب الإمامي وكان قد تلمّذ على يد بعض شخصيّات بني نوبخت، وهم من مشاهير المتكلّمين الشيعة آنذاك.

ورغم الانفراجات النسبيّة بعد عصر المتوكّل، لكنّ التنّوخي يقول بأنّ النياحة والعزاء على الحسين في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري كانت تعرّض صاحبها لخطر هجمات الحنابلة وتصفياتهم الجسديّة، حيث يقول: «كان الناس لا يستطيعون النياحة على الحسين (ع) خوفاً من الحنابلة. قال أبي، وابن عيّاش: كانت ببغداد نائحة مجيدة حاذقة، تعرف بخلب، تنوح بهذه القصيدة. فسمعناها في دور بعض الرؤساء؛ لأنّ الناس إذ ذاك كانوا لا يتمكَّنون من النياحة إلا بعزّ سلطان، أو سرّاً؛ لأجل الحنابلة. ولم يكن النوح إلَّا مراثي الحسين وأهل البيت عليهم السلام فقط، من غير تعريضٍ بالسلف. قالا: فبلغنا أنّ البربهاري (هو الحسن بن علي بن خلف (329هـ)، من وجوه الحنابلة في زمنه)، قال: بلغني أنّ نائحة يقال لها: خلب، تنوح، اطلبوها فاقتلوها»([2]).

بل يبيّن لنا المقريزي في خططه أنّ ظاهرة العزاء كانت تقام في مقامات بنات النبيّ في مصر (أمّ كلثوم ونفيسة) في عصر الدولة الإخشيديّة في القرن الرابع الهجري، وأنّ الحكّام السنّة لهذه الدولة مثل "أخشيد وكافور"، كانوا يحرّكون الجند للتربّص للزوار في الطرق خارج المدينة لمنعهم أو لقمعهم.

تعطينا هذه الإشارات التاريخيّة أنّ الشيعة كانوا في نهايات القرن الثالث قد شرعوا بالخروج علناً ولو ضمن نطاق محدود؛ لإقامة مظاهر العزاء والنياحة والحزن على الحسين (ع)، لكنّ ذلك كان ما يزال موجباً للحذر وخوف التعرّض للضرر. لكنّ التحوّل الأكبر وقع في منتصف القرن الرابع الهجري، وهو عصر الدول الشيعية القويّة وعلى رأسها الدولة البويهيّة في إيران والعراق، والدولة الفاطميّة في الشمال الإفريقي وصولاً حتى بلاد الشام.

لقد أعلن معزّ الدولة الديلمي البويهي المأتم الحسيني بمثابة تقليد رسمي في الدولة وذلك عام 352هـ، فوجّه أمراً بعقد المآتم في الطرقات ونشر السواد وإعلان النياحة، وهو ما حصل بعد بضع سنوات قليلة مع الدولة الفاطمية في مصر والشمال الإفريقي، وبهذا ظهر أوّل تشكّل اجتماعي عام وعلني يحظى بغطاء ودعم من أعلى السلطات في الدولة، وبهذا صارت بغداد تعرف شعيرةً سنويّة في عاشوراء، يتمّ فيها إقامة العزاء ومظاهره في الطرقات والساحات، وأدّى ذلك غير مرّة لمصادمات بين الشيعة والسنّة في بغداد نقلها لنا التاريخ، كما تنقل كتب التاريخ أنّ هذه الاضطرابات تكرّرت أكثر من مرّة وأدّت لحدوث قلاقل في بغداد، مما دفع بعض أمراء آل بويه لمنع خروج المعزّين علناً تجنّباً لوقوع اضطرابات دموية حادّة، ويمكن مراجعة كتاب ابن الجوزي (597هـ) المسمّى بـ "المنتظم" حيث سرد بالتفصيل حوادث عديدة مرتبطة بهذا التاريخ. واستمرّ الوضع على هذه الحال حتى مجيء السلاجقة إلى بغداد أواسط القرن الخامس، والذي عادوا ومنعوا مظاهر العزاء العلنيّة. أمّا في مصر فاستمرّت مظاهر العزاء العلنيّة حتى نهاية الدولة الفاطميّة عام 567هـ، وفعل الأيوبيّون ما فعله السلاجقة من منع مظاهر العزاء.

ويكشف لنا نصّ للقاضي عبد الجبار المعتزلي (415هـ) عن طبيعة الوضع في النصف الثاني من عمر الدولة البويهيّة وسائر الدول الشيعيّة التي كان لها نفوذ واسع في تلك الفترة، فيقول: «وملوك الأرض منذ نحو مائة سنة من الديلم وبني حمدان ومَن بالبحرين، وعِمران (ابن شاهين) في البَطِيحة، ومن باليمن والشام وأذربيجان، وكلّ هؤلاء الملوك أصحاب إمامة ومشيّعة، وفي الأرض كلها، ودولة بني العباس لم يبق منها إلا اسمها في بعض المواضع، والموضع الذي فيه سلطانهم وملكهم وعزهم يشتم فيه العباس وولده والمهاجرون والأنصار ويلعنون..»([3])، ويقول: «وفي هذا الزمان منهم مثل أبي جبلة إبراهيم بن غسان، وأبي عبد الله محمّد بن النعمان، فهؤلاء بمصر وبالرملة وبصور وبعكا وبعسقلان وبدمشق وببغداد وبجبل البسماق. وكل هؤلاء بهذه النواحي يدّعون التشيّع ومحبة رسول الله وأهل بيته، فيبكون على فاطمة وعلى ابنها المحسن الذي زعموا أنّ عمر قتله.. ويقيمون المنشدين والمناحات في ذلك..»([4]).

خاتمة

بهذا نستنتج أنّ المأتم الحسيني ولد ولادة طبيعيّة ومتوقّعة، ولم يكن يتّصف بالصبغة الدينيّة إلا في عصر الإمام الباقر (مع بدايات أوّليّة في عصر الإمام زين العابدين)، وأخذ النشاط العزائي يظهر متمركزاً حول قبر الحسين (ع)، وفي البيوت ضمن نطاقٍ محدود، ولم تتضح معالم انتشاره خلال القرنين الثاني والثالث، عدا عن بعض الانفراجات في مثل عصر المأمون وعصر المنتصر العباسي، لكنّ المأتم الحسيني قفز قفزته الكبرى في القرنين الرابع والخامس على يد البويهيّين والفاطميّين بالتحديد، وتحوّل إلى ظاهرة مجتمعية سنويّة عامّة وعلنيّة في عاشوراء وشهر محرّم الحرام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([19]) نشوار المحاضرة 2: 230 ـ 236.

([20]) المصدر نفسه: 233.

([21]) تثبيت دلائل النبوّة 2: 443.

([22]) المصدر نفسه 2: 594 ـ 595.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معرفة الإنسان في القرآن (5)

معرفة الإنسان في القرآن (5)

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (منّ) في القرآن الكريم

معنى (منّ) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين

عدنان الحاجي

-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

السيد جعفر مرتضى

-

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب

الشيخ محمد صنقور

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك

اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك

السيد محمد حسين الطهراني

-

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

السيد عادل العلوي

-

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة

السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معرفة الإنسان في القرآن (5)

-

خديجة الكبرى المسلمة الأولى

-

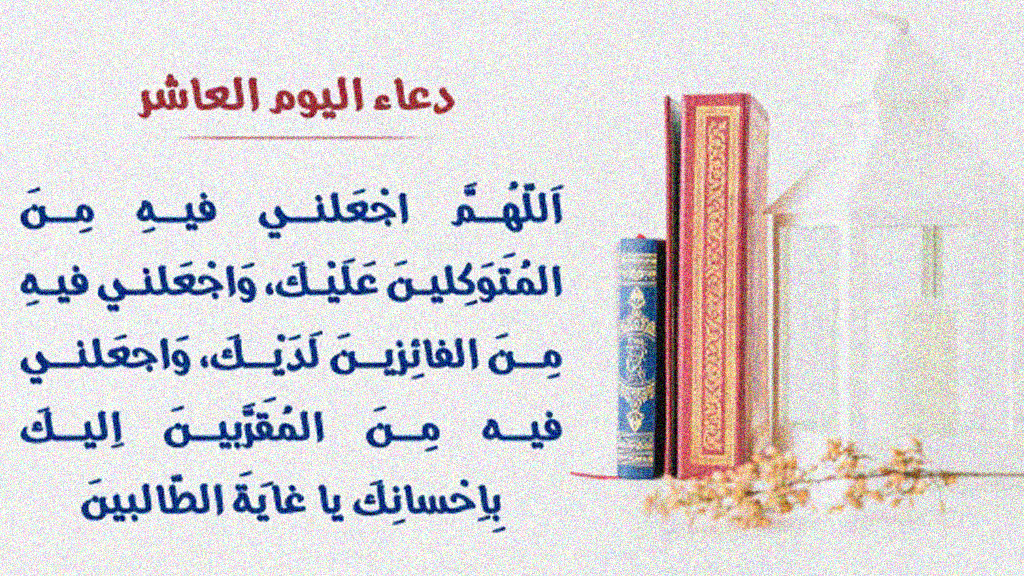

شرح دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك

-

السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة

-

معنى (منّ) في القرآن الكريم

-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين

-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (النّفس الزّكيّة)

-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

-

معرفة الإنسان في القرآن (4)