علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".العقل بوصفه اسمًا لفعل (1)

الذين يحسبون الرُّجوع إلى استقراء مبادئ العقل، والاستفهام عن طرق عملها، ضربًا من تمرين لا طائل منه، ظنُّوا أنَّهم “عقلوا العقل”، وبلغوا خواتيمه العظمى. لم يجد هؤلاء حَرَجًا من الجهر بلا جدوى تعريف العقل ما دام سبق للأسلاف أن عرَّفوه، وصار أمرُه بديهيًّا. ولأنَّ صِبغة الفكر البشريِّ مفطورةٌ على الاستفهام، ومسكونةٌ بالجدال، فلا يحدُّها سؤال، ولا تستكين على حال، فقد جاوزت الحدود التي صنَّعتها لها الفلسفة الأولى. وسيتَّفق لنا أن نرى كيف واصَلَ القولُ الفلسفيُّ ملحمةَ التعريف، حتى تشابهت عليه مفاتِحُ الأفهام، وهالَه من بعد ذلك أن وجد العقلَ قد أشكل عليه العقل، وأنَّ مزيَّة العقل الكبرى في استشكالِهِ على نفسه.

ولأنَّ فضاء التعقُّل أوسع ممَّا في الحسبان، فإنَّه بفضل سَعَتِهِ، يستطيع أن يحيط بالأشياء الواقعة تحت دائرة نظره، فضلًا عن قدرته على تعقُّلِ ذاته بالفحص والنقد. وإذ يفعل العقلُ ما يفعله – نقدًا وفحصًا.. أو تقويضًا، فإنَّه يستطيع احتواء التناقضات وتوحيد الأضداد من دون أن يقع في شبهةٍ منطقيَّة، أو أن يتخلَّل عملَه أيُّ تناقض. فالعقل جوهرٌ درَّاكٌ يحيط بالأشياء من جميع جهاتها، ويدركها حتى من قبل أن تجد لها حيِّزًا في الواقع. بل هو في ماهيَّته الوجوديَّة، علَّةٌ أولى تُعرفُ بها الموجودات كلُّها، وهذه العلَّة ليست كينونة مفصولة عن معلولها، بل مُحتواة فيه، وبوساطته يظهرُ اسمُها لينال شرف الفعليَّة.

لا يُعرف العقلُ إلَّا كفعلٍ متحقِّق في حيِّزٍ ما. أي حين يصبح فعلَ تعقُّلٍ لشيء متعيِّن في الواقع. يفيد هذا القول، أن لا تعريف للعقل كمفهوم معزول عن معقولاته. ولا يُدرَك اسمه ومعناه إلَّا لكونه فعل إدراكٍ ونظرٍ واعتناءٍ بمعقول ما؛ سواء كان هذا المعقول واقعًا أعيانيًّا أم وجودًا ذهنيًّا، أو كان هو العقلُ إيَّاه حين يكون هو نفسه موضوع التعقُّل. فإذا كانت فعليَّة العقل هي الإمساك بالشيء على ما هو عليه في الواقع، صار الممسكُ بالشيء اسمًا للفعل الذي نسمّيه عقلًا. لا يتوقَّف الأمر على هذا الحدِّ، فلإسم الفاعل أفعالٌ وصفاتٌ مشرَّعة على السرَيَان والتمدُّد. فالعقل من حيث هو فعل، هو فاعلٌ استكشافيٌّ يختزن قدراتٍ لا حدَّ لها في تعقُّل الأشياء.

لهذا الداعي، لا وجود لجهة في ذاته لا تتعقَّل أو تستكشف. جميعُ أنشطته وفعاليَّاته في التفكير والاستدلال، وفي تدبير الأحوال التي يتولَّاها ما سمِّي “العقل العمليّ”، إنَّما هي تعبير عن هذه الخاصِّيَّة الفريدة. فالإدراك والاستدلال والكشف والاستخراج هي عوامل تعكس الفاعليَّة الاستكشافيَّة في كلِّ مرتبة من مراتبه. وبتعقُّله للشيء الذي ينبسط أمام كشَّافه يكتسب العقل ماهيَّة هذا الشيء، ويتمثَّلُها قصْدَ إدراكها على ما تمامها. يعني هذا، أنَّ عناية العقل بالأشياء هي إعرابٌ عن فعليَّته التي بها اكتسب اسمهُ ورسمَهُ وهوّيَّتَه. بل قد يُجوَّز القول أنَّ الفعليَّة المنتجة للاسم تعكس شيئيَّة العقل في امتداده مع الأشياء، كما تترجم تجاوزه لها، عندما ينتقل بها إلى طور أعلى من أجل التعرُّف على حقيقتها.

على هذه الوضعيَّة لن تكون معرفة الإنسان وصفًا للواقع الخارجيِّ، بل نتاجًا، وإلى درجة حاسمة، لأداة الذات العارفة أي العقل المتعرِّف نفسه. فالقوانين الحاكمة على العمليَّات الطبيعيَّة هي نتاج تنظيم الراصد الداخليِّ متفاعلًا مع أحداث خارجيَّة غير قابلة، بحدِّ ذاتها، لأن تُعرف بالمطلق. وإذن، فلا التجريبيَّة المحضة، ولا العقلانيَّة الخالصة مؤهلّتين لتشكيل استراتيجيَّة معرفيَّة قابلة للحياة. لهذا السبب تعرَّضت مهمَّة الفيلسوف لاهتزازات جوهريَّة، حيث لم يعد قادرًا على تحديد تصوُّر ميتافيزيقيٍّ للعالم بالمعنى التقليديِّ، بل بات ملزمًا بالمبادرة إلى تحليل طبيعة عقل الإنسان وحدوده. فالعقل رغم عجزه عن الحسم قبليًّا في قضايا متعالية على التجربة، قادرٌ على تحديد جملة العوامل المعرفيَّة الجوهريَّة بالنسبة إلى التجربة البشريَّة، وهو قادر كذلك، على إغناء التجربة كلِّها بنظامه. لذا باتت مهمَّة الفلسفة الحقيقيَّة متمثِّلة، إذًا، بمعاينة البنية الشكليَّة للعقل وطريقة عمله، لأنَّه المكان الوحيد الذي يمكن الاهتداء ـ به ومنه ـ إلى الجذر والأساس الحقيقيَّين لمعرفةٍ يقينيَّةٍ بالعالم.

واحديَّة الشاهد والمشهود

يحيل ما مرَّ من قبل، إلى فكرة الواحديَّة الجامعة بين الشيء وعاقل هذا الشيء. ومع نُجوزِ هذه الواحديَّة تكون قد تعيَّنت الخاصّيَّة الجوهريَّة للعقل التي تُمكِّنهُ من الإدراك الصائب. هكذا سيُنظر إلى نظريَّة اتِّحاد العقل والعاقل والمعقول كإحدى أهمِّ نظريَّات علم الوجود. فهذه الأخيرة، إلى جانب نظريَّة “أنَّ العقل الفعَّال هو كلُّ الموجودات”، استحوذتا مكانة استثنائيَّة في الأنطولوجيا الإسلاميَّة، وتعتبران من غوامض علم الإلهيَّات. إلَّا أنَّ هاتين النظريَّتين سوف تعزِّزان معًا، ما سنذهب إلى التعبير عنه بـ “واحديَّة الشاهد والمشهود”. بيان الأمر، أنَّ تحقُّق هذه الواحديَّة يتمُّ حين يحضر المعقول أمام شاهد العقل. ففي هذه الحضرة تنعقد وحدةٌ لا انفصام لها بين الشاهد ومشهوده. بل إنَّ المشهود في تبدِّياته وظهورِهِ ينالُ من شهود العقل قدَر تبدِّيه وحضوره.

ولنا أن نتبيَّن كيف يستطيع العقل في طوره الابتدائيِّ معرفة ما يظهر من الشيء استنادًا إلى المبادئ والقوانين الطبيعيَّة الحاكمة على الأشياء. أمَّا ماهيَّة الشيء نفسه – التي حارت الوضعانيَّة بشأنها – فلن تستعصي على الإدراك لو أنَّ العقل جاوز دنيا المقولات، وحاذر كهف المفاهيم، وأعرض عن ما يحجبه عن فهم الأشياء في ذواتها. ولئن مضَينا زيادة في الاستفهام، قد نعرف من بعد مكابدةٍ، كيف يستطيع العقل في نشاطه الفيزيائيِّ أن يحيط علمًا بالظواهر، مثلما يتَّضح لنا قصوره وعجزه في التعرُّف على ما لم يظهر منها. مردُّ ذلك، أنَّ ما لم يقدر العاقلُ على تعقُّله، له صلة تكوينيَّة بماهيَّة القوَّة الإدراكيَّة التي بوساطتها تُعقلُ الموجودات. وهذه القوَّة الإدراكيَّة التي نسمّيها العقل، تتحوَّل من فورها إلى حقلٍ تأويليٍّ فسيح. الأمر الذي يجعل العقلَ كفاعلٍ إدراكيٍّ يُشكِلُ على نفسه إلى الحدِّ الذي يشقُّ عليه فهم ذاته المدركة كجوهر غير مستقلٍّ عن ذاته.

ولئن كان الإنسان لا يعرف الواقع الموضوعيَّ بدقَّة إلَّا بمقدار ما يكون ذلك الواقع منسجمًا مع بُنى عقله الأساسيَّة، فذلك لأنَّ العالم الذي يتناوله العلم متوافقٌ مع المبادئ المكوَّنة للعقل. فالعالم الوحيد المتاح لمدركات العقل منظَّمٌ سلفًا وفقًا لعمليَّاته الإدراكيَّة الخاصَّة. وما من معرفةٍ إنسانيَّة للعالم إلَّا وتكون متأتِّية عن طريق مقولات العقل البشريّ. كما أنَّ حتميَّة المعرفة العلميَّة ويقينيَّتها مستمدَّتان من العقل، ومتجذِّرتان في إدراكه وفهمه للعالم. ثمَّة من يمضي إلى القول أنَّ العقل في المعرفة الإنسانيَّة لا يتطابق مع الأشياء؛ بل الصواب أنَّ الأخيرة تتطابق مع العقل. لكن المطابقة بين الهندسة التكوينيَّة للعقل والهندسة التكوينيَّة للعالم لا تتوقَّف عند قدرة العقل على الإحاطة العلميَّة بالقوانين الحاكمة على حركة العالم، وإنَّما تشتمل أيضًا على العلم بالكيفيَّة التي يُدار فيها العالم الطبيعيّ.

فمنطق المطابقة بين الخارطة التكوينيَّة للعقل وهندسة العالم لا يقبل الفصل بين ما يظهر من الموجودات وما يستتر منها؛ ذلك لأنَّ التطابق هنا متعلِّقٌ بالماهيَّة التكوينيَّة لكل من العقل والعالم معًا. ولقد أعربت “الحكمة المتعالية” عن هذين التناغم والمطابقة، لمَّا رأت إلى العقل باعتباره نفسًا مدرِكةً تستطيع إدراك العالم إلى الحدِّ الذي تصبح فيه نظيرًا لهذا العالم. ففي هذه الحال تصيرُ النفسُ عند تعقُّل الأشياء على ما هي عليه، عالَمًا عقليًّا مضاهيًّا للعالَم العينيّ. من بعد ذلك، تصير صحيفة النفس [العاقلة] كتابًا تامًّا تُطالَعُ فيه صور الأشياء مجرَّدُها ومادّيُّها، وصولًا إلى بلوغها العلم بالله وصفاته وآثاره، والعلم بكيفيَّة رجوع الأشياء إليه. [المظاهر الإلهيَّة – ص 254].

سوف يكون علينا أن نستنتج من نظر ملّا صدرا إلى النفس كجهاز إدراكيٍّ لا متناهي الامتداد والسِّعة، أنَّه أراد بها عقلًا مُفارقًا للذي شاع لدى الإغريق ومن تبعَهُم من المذاهب الفلسفيَّة الَّلاحقة. تبيينًا لهذا المستنتج، وَجَدنا أن للعقل العاقلِ للأشياء قوى خلاَّقة فوق وضعانيَّة من قبيل الحدس والنفس والروح. وهي تجلّيات الإدراك المتحقِّق في الواقع من خلال العلم بالوجود علمًا حضوريًّا لا يحتاج لإثباته وساطة المفاهيم. مع هذه التجلّيات يغدو العقل بما هو إسم للفعل، فصلًا للعلم والمعرفة والاكتشاف والكشف. فهو الذي ينظِّم الأفعال وردود الأفعال، ويستخرج من جوفها النتائج. وإلى كونه مركَّبًا من الفهم والنَّباهة والقدرة على المجاوزة، فضلًا عن التفكير والاستدلال والاستنباط، فإنَّه يشتمل على الإحساس أيضًا. والإحساس العقليُّ يعني شعور العقل بشكل عَقلانيٍّ حيال كلِّ ما يتحسَّسُه أو يستشعره من باديات الظواهر وخفاءاتها.

ومع أنَّ الفلسفة الحديثة – ولا سيما الوضعانيَّة منها – لا تعتقد بوجود حاسَّة للعقل، وأن ليس بإمكان العقل الوصول إلى الواقع، تقرّر الحكمة الدينيَّة أنَّ للحسِّ العقليِّ – أو لشهود العقل على مشهوداته – حضورًا أصيلًا في البنية المكوِّنة لماهيَّة العقل. ينبري بعضهم إلى الافتراض بأنَّ الإحساس العقليَّ هو الوعي نفسه في مرتبة عليا من مراتبه. فإذا افترضنا وعيًا أعلى يكون سيدًا للعالم، سيكون من البيِّن أنَّ هذا الوعي هو أمرٌ حقيقيٌّ لأنَّه واقعيٌّ وممكنٌ في مقام كونه عنوانًا للمعرفة الفائقة والهادي إلى غايتها. ففي منزلة كونه عقلًا إحساسيًّا، يصير قادرًا على وعي واستيعاب الأشياء كافَّة.

والقائلون بهذا الافتراض يرون أنَّ الوعي الأعلى لا يكتفي باستيعاب صور الأشياء التي يخلقها بوصفها تعبيرًا عنه وحسب، بل يضعها أمامه دائمًا، وفي داخل كيانه الخاصّ، ثمَّ ينشئ معها علاقة خاصَّة عن طريق ما يسمُّونه “الوعي المستوعِب”. وبما أنَّ صور الاِشياء تُرفع أمام “وعيٍ مستوعب” وداخل كيان وعيٍ مشتمل، سيكون العقل الأعلى والحاسَّة العليا مختلفين تمامًا عن عقلنا وأشكال إحساسنا، بل سيكونان وسيلتَيْ معرفة واحتواء كاملين لا وسيلتَيْ جهل ومحدوديَّة.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم

أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

باسم الله دائمًا وأبدًا

باسم الله دائمًا وأبدًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

لا تستسلم وحقّق أهدافك

لا تستسلم وحقّق أهدافك

عبدالعزيز آل زايد

-

مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها

مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها

عدنان الحاجي

-

أيّ نوع من المربّين أنت؟

أيّ نوع من المربّين أنت؟

السيد عباس نور الدين

-

كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)

كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

معنى (هنأ) في القرآن الكريم

معنى (هنأ) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

المنّ يزيل الأجر

المنّ يزيل الأجر

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الحداثة الفائضة في غربتها الأخلاقية

الحداثة الفائضة في غربتها الأخلاقية

محمود حيدر

-

أريد أن يكون ولدي مصلّيًا، ماذا أصنع؟

أريد أن يكون ولدي مصلّيًا، ماذا أصنع؟

الشيخ علي رضا بناهيان

الشعراء

-

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى

حسين حسن آل جامع

-

الصّاعدون كثيرًا

الصّاعدون كثيرًا

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

أمثلة من النعم المعنوية والباطنية في القرآن الكريم

-

باسم الله دائمًا وأبدًا

-

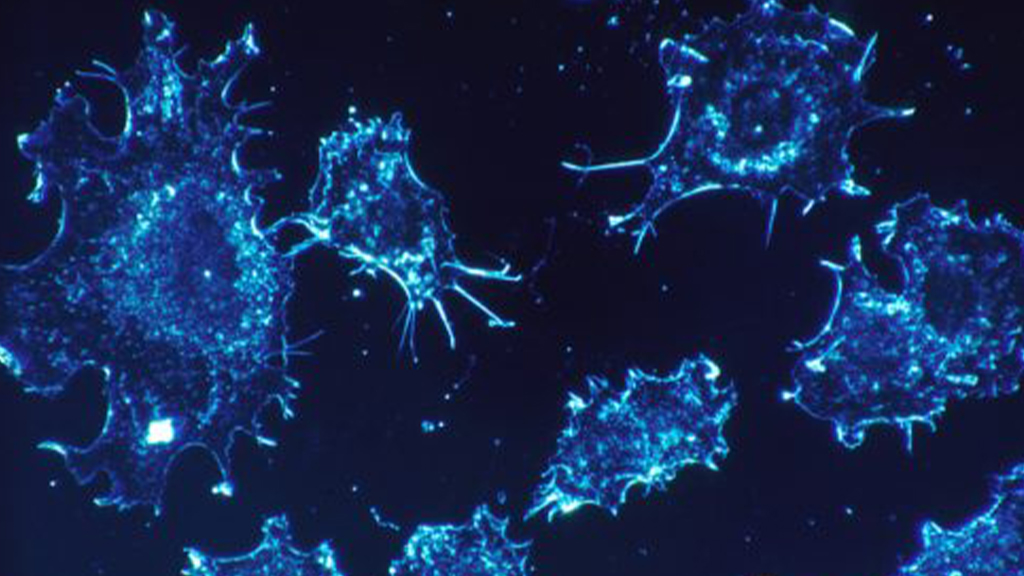

اختبار غير جراحي للكشف عن الخلايا السرطانية وتحديد موقعها

-

أمسية أدبيّة لغويّة بعنوان: جمال التراكيب البلاغية، رحلة في أسرار اللغة

-

لا تستسلم وحقّق أهدافك

-

مؤقّتات خفيّة في الدماغ تتحكّم في الاحتفاظ بالذّاكرة أو نسيانها

-

أيّ نوع من المربّين أنت؟

-

كيف تعامل أمير المؤمنين (ع) مع التاريخ في مجال تعليمه السياسي؟ (3)

-

معنى (هنأ) في القرآن الكريم

-

{وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ}