قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ محمد هادي معرفةعن الكاتب :

ولد عام 1348هـ بمدينة كربلاء المقدّسة، بعد إتمامه دراسته للمرحلة الابتدائية دخل الحوزة العلمية بمدينة كربلاء، فدرس فيها المقدّمات والسطوح. وعلم الأدب والمنطق والعلوم الفلكية والرياضية على بعض أساتذة الحوزة العلمية، عام 1380هـ هاجر إلى مدينة النجف الأشرف لإتمام دراسته الحوزوية فحضر عند بعض كبار علمائها كالسيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة والتحق بالحوزة العلمية هناك وحضر درس الميرزا هاشم الآملي. من مؤلفاته: التمهيد في علوم القرآن، التفسير والمفسِّرون، صيانة القرآن من التحريف، حقوق المرأة في الإسلام.. توفّي في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجّة الحرام من عام 1427هـ بمدينة قم المقدّسة، ودفن بجوار مرقد السيّدة فاطمة المعصومة عليها السلامالتقدير أزلاً أم في ليلة القدر؟

قد يَزعم البعض أنّ هناك تناقضاً في القرآن، فتارةً يُرى من تقدير الأُمور مُثبتاً في اللوح المحفوظ {...فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا...}، وأُخرى تقديرها في ليلة القَدر لكلّ عام {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} (راجع: هاشم العربي في ملحق ترجمة كتاب الإسلام، ص384 ـ 385).

الجواب:

ليس التقدير ممّا يختلف وإنّما يختلف العلم به، فالّذي يعلم تقدير الأمور ومجاريها أزلاً وفي اللوح المحفوظ هو اللّه وحده لا شريك له، وأمّا الذي يتنزّل به ويُطلع أولياءه عليه فهو في ليلةٍ مباركةٍ هي ليلة القدر من شهر رمضان من كلّ عام. يتنزّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كلّ أمر، يتنزّلون بتقادير الأمور على الحجّة القائم مِن أوليائه؛ ليُطلعه على مجاري الأُمور عامّة ذلك، وبذلك تواترت روايات أئمة أهل البيت الصادقين (عليهم السلام) ومِن ثمَّ فإنّ عِلمَهم الحتم بمجاري الأمور محدود بعامِهم، دون علم اللّه المحيط الشامل (1).

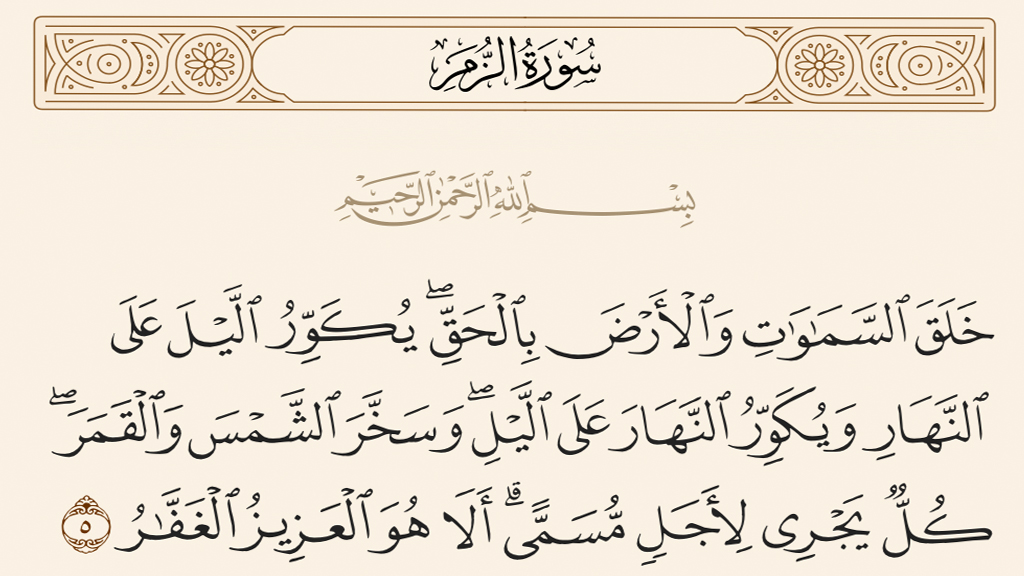

والدليل على ذلك أنّ الوارد في سورَتي الدخان والقَدْر هو النزول والتفريق، وليس أصل التقدير، فتدبّر جيّداً. فاللّه تبارك وتعالى يعلم تقدير الأمور حسب مجاريها عِلماً في الأَزل، لكنّه تعالى يُنزل بهذا التقدير في كلّ ليلة قدر بشأن تفريقه طول ذلك العام، الأمر الذي لا يبدو عليه أيّ شبهة تناقض.

متى وقع التقدير؟ وهل لا يتنافى التقدير مع الاختيار؟

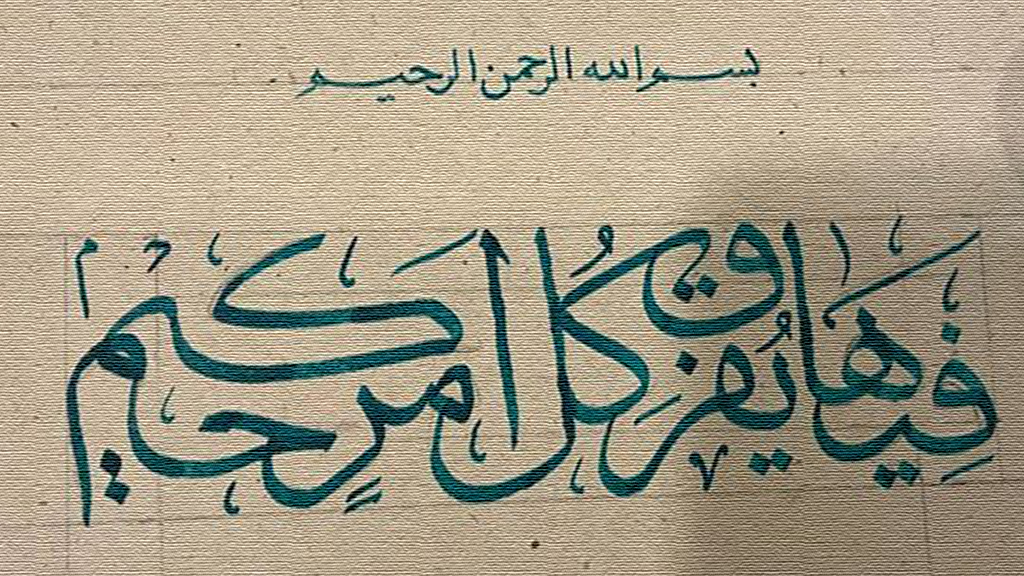

جاء في سورة الدخان أنّ التقدير إنّما يقع في كلّ ليلة قَدْرٍ مِن شهر رمضان في كلّ سنة ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (2). وقد وردت روايات أيضاً بأنّ ما يقع في تلك السنّة إنّما يُقدَّر في ليلة القدر.

هذا، في حين كثرة الآيات والروايات بأنّ التقدير إنّما وقع في الأَزل، وتجري الأمور حسبما قُدّرت في اللّوح المحفوظ من غير تخلّف ولا تبديل، ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا...﴾ (3)، ﴿...وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ...﴾ (4).

على أنّ هذه الآيات تَرمي إلى سلب مسؤوليّة الإنسان عمّا يفعله؛ حيث إنّه كان مُقدّراً من قبل، وهذا يتنافى وقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ (5).

أمّا المسألة الأُولى: فإنّ هناك تقديرَين، تقديرٌ ظاهري حسب مجاري الأمور الطبيعيّة من عللٍ وأسبابٍ تتفاعل حسب طبيعتها الأُولى، وهي السّنن الساطية على الكون ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (6).

وهذه السّنن ليست حتميّة، في حين كونها هي الغالبة، حيث احتمال مفاجئة أُمور طارِئة من خارج مَدارات السّنن فتُغيّر من اتجاهاتها أحياناً، الأمر الذي لا يَعلمه إلاّ اللّه وكان مُقدّراً أي معلوماً لديه تعالى في الأَزل، خافياً عن أعين الخلائق إلاّ مَن علّمه اللّه، وهذا هو التقدير المكنون في اللوح المحفوظ، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ...﴾ (7).

فالأَجل الأَوّل هو الذي تقتضيه مجاري الأمور الطبيعيّة حسب السّنَن الجارية في الخَلق، وهذا ليس بحتم، أمّا الأَجل الآخر الحتمي فهو الذي عَلِمَه اللّه في الأَزل حسب الأسباب الطارئة الخافية عن غيره تعالى، ﴿...لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (8) ﴿يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (9).

روى الصدوق بإسناده إلى الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (وهل يَمحو اللّه إلاّ ما كان؟ وهل يُثبت إلاّ ما لم يكن؟) (10). فهناك تغيير وتبديل على خلاف مجاري الأمور، لا يَعلمه إلاّ اللّه عِلماً كائناً في الأَزل.

قال الإمام الباقر (عليه السلام): (من الأمور أمور موقوفة عند اللّه، يُقدّم منها ما يشاء ويُؤخّر منها ما يشاء ويُثبت منها ما يشاء) (11)، أي: من الأمور ما هي موقوفة ـ في جريانها حسب العادة الطبيعيّة ـ على شرائط، إن وُجدت جرت، وإلاّ تخلّفت، فحصول هذه الشرائط في وقتها أو عدم حصولها شيء لا يعلمه إلاّ اللّه.

فالعلم بالتقادير الحتميّة الأَزليّة خاصّ اللّه تعالى، أمّا غيره تعالى من الملائكة المقرّبين والمدبِّرات أمراً وكذا المُصطَفون من عباد اللّه المُكرمينَ فلا عِلم لهم بسِوى مُقتضيات السُنَن الطبيعيّة في مجاري الأمور، والتي هي بمَعرض البَداء والتبديل، أمّا حتميّتها فهذا شيءٌ إنّما يعرفونه في كلّ ليلة قدرٍ من كلّ سنةٍ وفي محدودة عامِها فحسب.

قال الإمام الصادق (عليه السلام): (إنّ للّه عِلمَينِ، عِلمٌ مكنونٌ مخزونٌ لا يَعلمه إلاّ هو، من ذلك يكون البداء، وعِلم علّمه ملائكتَه ورسلَه وأنبياءَه، فنحن نعلمه) (12)، وقد عنى بهذا العلم الذي تَعلمه الملائكة والأنبياء والأئمّة هو العِلم وِفق مجاري الأمور الطبيعيّة، والتي يُمكن التخلّف فيها؛ ومِن ثَمَّ قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): (واللّه لولا آية في كتاب اللّه لحدّثتُكم بما يكون إلى يوم القيامة، وهي قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (13).

وأمّا المسألة الثانية: هل لا يتنافى التقدير مع الاختيار؟... فإنّ التقدير السابق لا يَعدو سوى العِلم بما سيقع وتقديره حسبما يقع، من غير أن يكون العِلم السابق ذا أثرٍ في تحقّق المعلوم، وإنّ للظواهر الكونيّة عِللاً وأسباباً تكوينيّةً هي التي تُؤثّر في الفعل والانفعال التكوينيّينِ، كما أنّ للأفعال الاختياريّة الصادرة من الفاعل المختار (الحيوان والإنسان) سبباً مباشراً هي إرادته بالذات وليس مقهوراً فيها.

فإذا كان اللّه يعلم ـ أَزلاً ـ ماذا سيقع وسيتحقّق عِبر الأبد ثُمّ قدّر مجاريها ودبّر من شؤونها بما يتوائم ونظام الكون فهذا لا يعني الإجبار، ولا سيّما فيما يَعود إلى أعمالٍ يقوم بها الإنسان حسب إرادته واختياره، وليس مِن المنطق أن يُفرض العلم بأمرٍ علّةً لوجوده.

والتقدير السابق، إنّما هو العِلم بالأسباب والمسبّبات ـ كما هي ـ ثمّ تدبير مجاريها حسب نظام الكون، فلا هناك جَبر ولا سلب للمسؤوليّة فيما يَمسّ أفعال العباد الاختياريّة (14).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. راجع : الكافي ، ج1 ، ص242 ـ 253 .

2. القرآن الكريم: سورة الدخان الآية 4

3. القرآن الكريم: سورة الحديد الآية 22

4. القرآن الكريم: سورة فاطر الآية: 11

5. القرآن الكريم: سورة الإسراء الآية: 13

6. القرآن الكريم: سورة القمر الآية: 49

7. القرآن الكريم: سورة الأنعام الآية: 2

8. القرآن الكريم : سورة الرعد الآية : 38

9. القرآن الكريم: سورة الرعد الآية : 39

10. كتاب التوحيد للصدوق، ص333، رقم 4

11. بحار الأنوار، ج4، ص116 ـ 117، رقم 44

12. الكافي للكليني، ج1، ص147، رقم

13. بحار الأنوار، ج4، ص97، رقم 4 و5

تعليقات الزوار

الكتاب

-

أصل وحدة الأمّة في القرآن

أصل وحدة الأمّة في القرآن

الشيخ محمد مهدي الآصفي

-

العقل بوصفه اسمًا لفعل (2)

العقل بوصفه اسمًا لفعل (2)

محمود حيدر

-

الاثنا عشريّة وأهل البيت عليهم السلام (4)

الاثنا عشريّة وأهل البيت عليهم السلام (4)

الشيخ محمد جواد مغنية

-

العوامل المساعدة على انتصار الإسلام وانتشاره (4)

العوامل المساعدة على انتصار الإسلام وانتشاره (4)

السيد جعفر مرتضى

-

لوازم الأنس الإلهي (2)

لوازم الأنس الإلهي (2)

السيد عادل العلوي

-

حدبة الظّهر والوقاية منها

حدبة الظّهر والوقاية منها

عدنان الحاجي

-

الدين والعقل ومذهب التفكيك بينهما

الدين والعقل ومذهب التفكيك بينهما

الشيخ جعفر السبحاني

-

الأرض في القرآن كرويَّة أم مسطَّحة؟

الأرض في القرآن كرويَّة أم مسطَّحة؟

الشيخ محمد صنقور

-

ليس كمثله شيء

ليس كمثله شيء

حيدر حب الله

-

إضعاف الذّكاء مسؤوليّة من؟

إضعاف الذّكاء مسؤوليّة من؟

السيد عباس نور الدين

الشعراء

-

شيء من الحنين الرّضويّ

شيء من الحنين الرّضويّ

حبيب المعاتيق

-

الإمام الرّضا: كعبة آمال المشتاقين

الإمام الرّضا: كعبة آمال المشتاقين

حسين حسن آل جامع

-

هم ليس هم

هم ليس هم

شفيق معتوق العبادي

-

وعلى هواك

وعلى هواك

جاسم بن محمد بن عساكر

-

يا إمام اليقين

يا إمام اليقين

عبدالله طاهر المعيبد

-

عين غزة

عين غزة

رائد أنيس الجشي

-

عقد يحاول أن يضيء

عقد يحاول أن يضيء

ناجي حرابة

-

حمزة المفضال

حمزة المفضال

الشيخ علي الجشي

-

أَعَزَّ اصطباري وأجرى دموعي

أَعَزَّ اصطباري وأجرى دموعي

السيد رضا الهندي

-

والتّين والزيتون

والتّين والزيتون

عبد الوهّاب أبو زيد

آخر المواضيع

-

أصل وحدة الأمّة في القرآن

-

رياضة النفس: تعريفها وأغراضها المتوسطة والنهائية

-

العقل بوصفه اسمًا لفعل (2)

-

الاثنا عشريّة وأهل البيت عليهم السلام (4)

-

العوامل المساعدة على انتصار الإسلام وانتشاره (4)

-

لوازم الأنس الإلهي (2)

-

حدبة الظّهر والوقاية منها

-

الدين والعقل ومذهب التفكيك بينهما

-

لوازم الأنس الإلهي (1)

-

الأرض في القرآن كرويَّة أم مسطَّحة؟