علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".العرفان السياسي كمنشئ لحضارة التوحيد (2)

٣- التنظير العرفاني في حقل الاختبار

أعتقد أن ما نحن بصدده، هو تقديم تصوُّرات ورؤى معرفية تُخرج العرفان بحقلَيهِ النظري والمسلكي من المنطقة الرمادية التي أحاطت به، والتعرُّف على الأسباب الكامنة وراء اضطراب الفهم الذي صاحَبَ ظهور حركات التصوف وعلوم العرفان على امتداد قرون متعاقبة. ولنا في هذا الصدد أن نورد على الإجمال بعض أهم الأسباب والعوامل المؤدية إلى الاضطراب المشار إليه:

١: شائعة التناقض في الماهيَّة والوظيفة والمنهج بين العرفان والسياسة.

٢: اعتقاد كثرةٍ من النظَّار بامتناع التجربة العرفانية على التنظير، بوصفها اختباراً شخصياً لا يعتدُّ به لاستيلاد منهج علمي ونظرية في المعرفة.

٣: انحصار النظر إلى التراث الصوفي والعرفاني في نطاق الكتابة الأدبية والفلسفية، وتجريده من أبعاده الاجتماعية والسياسية وآفاقه الحضارية.

٤: نُدرة كلام العرفاء على منظومة واضحة تعيَّن الأسس والمباني المعرفية للتدبير السياسي؛ وذلك بالتلازم مع ندرة في الممارسة الهرمنيوطيقية على هذا الصعيد، والتي يفترض أن تفتح الآفاق على تأويلاتٍ تُسهم في بلورة فقه سياسي عرفاني.

٥: شيوع فكرة راسخة الجذور في الثقافة التاريخية الإسلامية، ترى إلى التصوف عموماً، وإلى العرفان على نحو أخصّ، بوصفهما حالة برَّانية تُنكِرُ على أهله الانتساب إلى الفضاء الديني والحضاري للإسلام.

٦: النظر إلى التصوُّف كظاهرة مثيرة للقلق في الاجتماع الإسلامي بدءاً من القرن الثالث الهجري وإلى وقتنا الحاضر. وهو ما كان للسلطة التاريخية دورٌ وازنٌ في تعزيزه، حيناً بداعي الغلوِّ والتشدُّد، وأخرى بداعي الإنكار والتكفير، وثالثة بزعم اغترابها عن الجغرافيا الثقافية الإسلامية، أو بذريعة انسلابها إلى الحكمة اليونانية وفلسفات الشرق.

٧: لما كانت ظاهرة التصوُّف من المسائل القلقة التي وَسَمَت الاجتماع الإسلامي ابتداء من القرن الثالث الهجري، فإنها غالباً ما أثارت الخلاف والاضطراب الفكري في المجتمعات العربية والإسلامية. ولقد حدث ذلك، حيناً بداعي الغلوِّ والتشدُّد، وأخرى بداعي الإنكار والتكفير، وثالثة بزعم اغترابها عن روح الإسلام وانسلابها إلى الوافد من الحكمة اليونانية وفلسفات الشرق، الأمر الذي حمل شريحة وازنة من كبار المتصوفة والعرفاء على التصدي لهذه المعضلة، فذهبوا إلى بيان غاياتهم الإصلاحية وفقاً لمقاصد الوحي وروح الشريعة، وتأسِّياً بما جاء به الأنبياء والرسل والأولياء من هدايات وتوجيهات.

استكمالاً لما مرَّ معنا، نرانا مسوقين إلى ضرورة تظهير نظرية معرفة عرفانية في ميدان الاجتماع السياسي. ولتحقيق هذا الهدف أجد من المفيد منهجياً استقراء الميراث العرفاني في ميادينه الميتافيزيقية والإبستمولوجية وفي اختباراته العملية. كذلك تأصيل وفهم الدور السياسي – الاجتماعي الذي يتولاه العرفاء لقيادة الجماعات البشرية نحو تحررها وإنجاز قيامتها الحضارية الفاضلة. وهذا يفترض بطبيعة الأمر، تحديد الأطر النظرية والمرتكزات المعرفية للقاء العرفان بالعمل السياسي. وفي هذا السياق فإن ما تفترضه، هو الإجابة على استفهامات ظل جُلُّها خارج متون الدراسات المعمّقة، وعلى أقل تقدير لم تنَل حظها الوافي من العناية والدرس.

من أخصِّ هذه الإستفهامات، التساؤل عن إمكان قيام ميتافيزيقا سياسية عرفانية تنبني نظريتها المعرفية على اقتران العلم بالعمل، والوحي الإلهي بالزمان البشري. وليس من ريب، أن خصوصية التنظير لفقه سياسي عرفاني، تعود إلى كونه قضية محورية نَدُر تناوُلُها بالبحث المستقل في بحوث العرفان والتصوُّف قديماً وحديثاً. ولذا فإن مقاربة هذه القضية بالدرس والمعاينة، وتظهيرها في ميدان البحث العلمي، يكتسب أهمية استثنائية. فللمسائل التي يتشكَّل منها حقل هذه الدراسة، امتدادات عميقة في حقول الإلهيات، وعلم الوجود، وعلم اجتماع التديُّن، وفلسفة التاريخ. وسيكون من شأن هذه الحقول، والآثار المترتبِّة على تفعيلها، أن تستولد حقلاً تنظيرياً غير مألوف في التفكير المعاصر. ومع أن جمعاً من أقطاب العرفان النظري مثل الحكيم الترمذي، ومحيي الدين ابن عربي، وصدر الدين الشيرازي، وحيدر آملي، وعبد الكريم الجيلي وسواهم، جَهِدوا في خلال أحقاب تاريخية مختلفة على تظهير هندسة معرفية حول مفهوم الولاية ومركزيَّتها في الفكر العرفاني الإسلامي، إلا أن مجهوداتهم طفقت ضمن حدود الكلِّيات، ولم تصل حدَّ إنتاج منظومة فقهية سياسية مكتملة البناء. وذاك بطبيعة الأمر، لا يُنقِصُ البتَّة من الشأن الرفيع لأعمالهم، خصوصاً حين أصَّلوا كلِّيات علم العرفان، وأقاموه على مباني الوحي والعقل والسنَّة النبوية.

على أن ما يمنح موضوعاً كهذا مكانته المخصوصة، أنه يتاخم مجالاً حيوياً في الفكر العرفاني بوصفه فكراً وأصلاً بين العلم بالله والعلم بدنيا المخلوقات، وينطوي في الآن نفسه على وعود إحيائية بحتمية الوصول إلى الحضارة المُنجية. وعليه فإن من الاستهدافات المحورية للدراسة إجراء تأصيلات معمَّقة لماهية وهوية العارف الواصل، من خلال الكشف عما تختزنه اختباراته ومعارفه الإلهية من اهتمام استثنائي بالتدبير السياسي.

٤- المنظومة العرفانية في استراتيجيتها الإحيائية

لما كانت المسألة المحورية، متعلقة بالمكانة التي تتبوَّأها المنظومة العرفانية في الإحياء الحضاري، فإن تنجيز هذه المسألة يفترض مجموعة من الفرضيات:

أ- حاضريَّة العرفان كفضاء معرفي وسلوكي وأخلاقي، بما لهذه الحاضريَّة من مؤثِّرات حاسمة في تشكُّلات نظام القيم في التاريخ الاجتماعي والحضاري الإسلامي.

ب- إيقان العرفاء بسيادة العدل الكوني كخاتمة حتمية في تاريخ الإنسان.

ج- اعتناء المنظومة العرفانية بشؤون الإنسان الدنيوية والأخروية هي واجب إلهي. وتبعاً لهذا الاعتناء تنسلك أطروحة التدبير ضمن مسرى اعتنائيّ هادفٍ إلى بناء مجتمع إنساني مؤسَّسٍ على الخيرية الشاملة. وعلى خلاف ما شاع من أحكام عجولة في هذا الشأن، فإن معاينة متأنيِّة لاختبارات العرفان السياسي، تُظهر صلته الوطيدة بتحولات كبرى انخرط فيها كبار المتصوفة والعرفاء؛ وهو ما تدل عليه شواهد بيّنة في التاريخ الإسلامي...

د- إن رؤية إجمالية لمواقف العرفاء ومناهجهم في مقام التدبير، تكشف عن وصل عميق بين التعرُّف على الحق، ورعاية شؤون الخلق. ومثل هذا الوصل- الذي يعرب عن فعليَّتِه وفق مبدأ الحكمة والموعظة الحسنة- يشكل ركناً تأسيسياً في المنظومة المفترضة للفلسفة السياسية العرفانية.

هـ- العارف في مقام التدبير هو الولي الجامع لشرائط الولاية على وجه الإجمال وبما تقتضيه مهمته من إحاطة بأصول الدين والحكمة النظرية وأهلية القيادة السياسية. وعليه، فهو ينظر إلى مهمته بوصفها تكليفاً إلهياً يتكامل فيه توحيد الخالق مع توحيد الخلق. وهذا مقام يعدل مقام «الجهاد الأعظم» الذي هو المحطة الأخيرة للولاية السياسية العرفانية.

على أن التراكب المنهجي المشار إليه يعود إلى جملة من السمات والخصائص يفترضها العرفان في مقام التدبير السياسي، ويمكن إجمالها على النحو الآتي:

أولاً: إذا كان من نَسَبٍ علمي للعرفان، فنسبتُه عائدة إلى علم التوحيد. ومع أن تمام هذا العلم يكون بالنظر والعمل معاً، فإن الشطر النظري منه يفارقُ ما درجت عليه المباحث الفلسفية الكلاسيكية لجهة تعريف موضوعها بأنه «علم الوجود بما هو موجود». أما مباحث العرفان فهي تقطع مسافة أبعد لتنظر في الوجود الحقيقي الجاعل لأصل الوجود. وهذا ما يؤول بها إلى متاخمة التوحيد الأقصى، أو إلى ما يصطلح عليه في العرفان النظري بـ «الوحدة الشخصية للوجود». وهذا المقام من المعرفة هو ما يطلق عليه أيضاً «التوحيد الوجودي»، الذي لا يُحمل إلا على الله تعالى بنحو حقيقي وذاتي، بينما يُحمل على غيره على نحو المجاز والاعتبار.

ثانياً: العرفانُ علمٌ عمليٌ جامع لأركان الشريعة، ومؤيّدَ بالسير والسلوك والمجاهدة بغية الوصول إلى مقام الولاية التدبيرية. وبوصفه علماً دينياً جامعاً للنظر والعمل، وغايته التدبير السياسي والاجتماعي والحضاري، يدخل العرفان كمكوِّن تأسيسي في علم اجتماع التديُّن.

ثالثاً: إنه علمٌ مرتَّب على منهج التأويل.

رابعاً: إنه علم ربَّانيٌ يحصِّلهُ العارفُ بالإلهام والحدس والمجاهدات المعنوية والروحية. وبالتالي فهو علم رسالة غايته إصلاح شأن الخلق وإيصالهم إلى الحضارة الفاضلة.

خامساً: إنه علمٌ سيّال يؤتَى العارفَ من جهات الوجود كلها، ويجري مجرى معرفة النفس ومعرفة العالم ومعرفة الله.

سادساً: إنه علمٌ رسالي غايته إصلاح شأن الخلق، وإيصال البشرية إلى سعادتها.

وبسبب من حَواية العرفان على المعارف الإلهيَّة والعلوم الإنسانية المكتسبة في آن، فبديهي أن يُتعاملَ وخاصيَّته الاحتوائيَّة هذه، بمنهج مفارق، يتضافر مع المناهج الأخرى ويتعدَّاها في الآن عينه. هذه الجدليَّة المنهجيَّة تتعدَّد آلياتُها تبعاً لما تفترضه طبيعة كل قضية من القضايا التي يجري تناولها. ولذلك افترضت السِيَرُ الذاتية للأولياء الذين عاشوا تجارب العرفان السياسي، أن تُقاربَ اختباراتهُم وفقاً لسيْرِيَّة الجمعِ والمؤالفة بين النقل والعقل والذوق والتأويل، فضلاً عن المنهج التجريبي. فالمنهج العرفاني هو الذي تتضايف فيه الأضداد على نصاب الوحدة والتكامل، كما تتناظر فيه أسئلة الواقع مع أسئلة الغيب، والأسئلة الوجوديَّة مع الإجابات الوحيانيَّة. ومع أن لكلّ من الأسئلة والإجابات اتجاهات متغايرة ضمن دائرة التضايف، إلا أنها تلتئم ضمن مشترك واحد. ولئن كان تعبير «التضايف»، يستخدمُ بمعانٍ متعددة في مجال اللغة العلميَّة، إلا أنّه يُفهم في هذا الموضع بالذات، على أنّه تقابُلُ عنصرين مستقلين عن بعضهما، إلا أنهما يتآخيان، ويحنوان على بعضهما البعض من أجل أن يؤدِّيا وظيفة واحدة…

ولأجل أن يستدلَّ العرفاء على مشروعية منهجهم في لقاء الأضداد، راحوا يميزِّون بين مفردات متشابهة مثل الاختلاف والتفاوت والتنافي. فالفرق – مثلاً – بين الاختلاف والتفاوت، أن الأخير يدل على الاختلاف الواقع على غير سُنَن، أي على غير نظام. بينما يعني الاختلاف أن يكون «على سُنَنٍ واحدة». ومن ذلك قوله تعالى: «ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت»[الملك-٣] وقوله: «وله اختلاف الليل والنهار»[المؤمنون-٨٠]. وأما الفرق بين التنافي والتضادِّ، أن الأول لا يكون إلا بين شيئين يجوز عليهما البقاء، بينما يكون الثاني، – أي التضادَّ – بين ما يبقى وما لا يبقى. وكذلك الحال بالنسبة إلى الفرق بين الضدِّ والترك؛ فإن كلَّ تركٍ هو ضدٌ، وليس كلُّ ضِّدٍ تركاً، لأن فعل غيري – كما يوضحُ علماء اللسان- قد يضاد فعلي ولا يكون تركاً له.

ترتيباً على ما تقدَّم، يجد هذا المنهج ما يُسوِّغه لدى جمعٍ من الحكماء لـمّا واءَموا بين الفلسفة والعرفان وعلوم الشريعة، ورأوا أن الإنسان متأثرٌ بعوالم ثلاثة هي: العالم العقلي، والعالم المثالي، والعالم الطبيعي. وبناء على قولهم، أن عروة وثقى تربط هذه العوالم بعضها إلى بعض، يستطيع العارف، وبوساطة كمال القوة النظرية التي يحرزها بالمجاهدات العقلية والعبادية، أن يستبصر معنى الخير المتعالي، ويسلك سبيله في الحياة المادية ومنها على الأخص، الحياة السياسية. ومثلما فعل الفارابي في كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة» وابن سينا في «كتاب الشفاء»، سيمضي كل من السهروردي وملَّا صدرا الشيرازي إلى ربط منهجهم الطبيعي – الفلسفي بمسائل الوحي والغيب والنبوة والإمامة.

من هذا النحو يفتتح المنهج العرفاني دُربةَ الجمعِ المفارق بين الحقائق الغيبية، والتدبيرات الواقعية في المجتمع الإنساني. وهذا ما يتجلى في عقل النبي، ومنه إلى آل بيته، فالتابعين بإحسانٍ من الأولياء، وصولاً إلى خاتم الولاية المحمدية المطلقة الذي سيقود الإنسانية إلى حضارتها العادلة.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

محمود حيدر

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

معنى (نقض) في القرآن الكريم

معنى (نقض) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ماهيّة علم الأسماء

ماهيّة علم الأسماء

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (2)

الصدقات نظام إسلاميّ فريد (2)

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

-

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية

الشيخ مرتضى الباشا

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

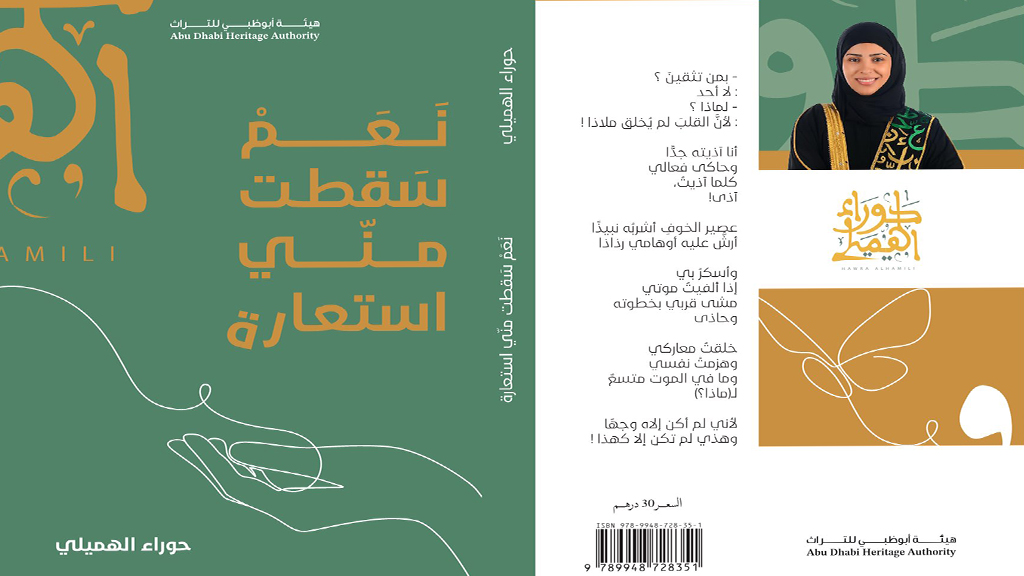

(نعم، سقطتْ مني استعارة!) جديد الشاعرة حوراء الهميلي

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (3)

-

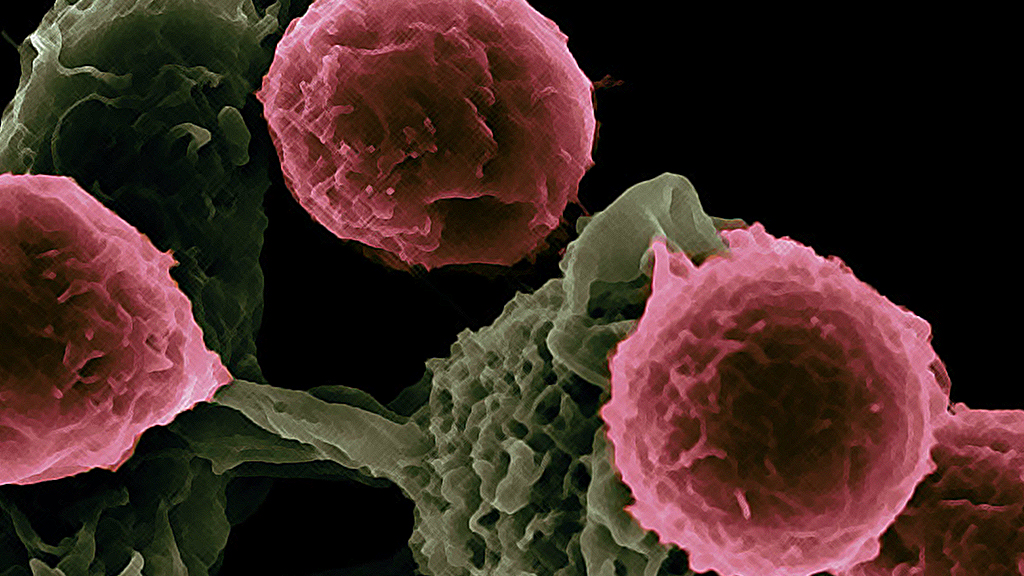

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

-

النّصر يدشّن مجموعته السّردية (الأحساء، خفايا الأرواح): الإنسان وحيدًا في حضرة السّرد

-

زكي السّالم ضيف ملتقى دار طرفة للشّعر في قرية سماهيج بالبحرين

-

كيف تصنع الخلايا السرطانية حمض اللاكتيك للبقاء على قيد الحياة؟

-

معنى (نقض) في القرآن الكريم

-

ماهيّة علم الأسماء

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (2)

-

من غار حراء إلى الرسالة: ميلاد البعثة المباركة